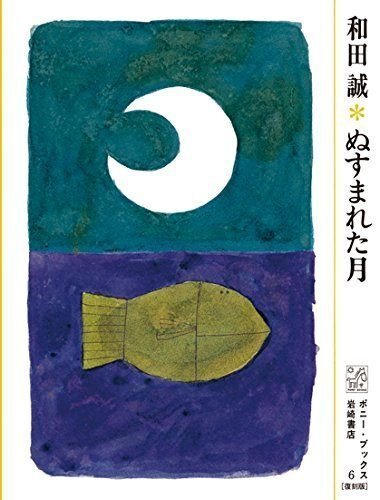

和田誠(1936.4.10-2019.10.7)『ぬすまれた月 ポニーブックス 復刻版』岩崎書店 2017.10 『ぬすまれた月(レインボーえほん 3)』2006.10 谷川俊太郎(1931.12.15- )・和田誠『しりとり』いそっぷ社 1997.6 『絵本作家のアトリエ 3 (福音館の単行本)』母の友編集部編 福音館書店 2014.4 丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)『男ごころ』新潮社 1989.7

和田誠(1936.4.10-2019.10.7)

『ぬすまれた月 ポニーブックス 復刻版』

アートディレクター 河原淳(1929-2006)+大森忠行

岩崎書店 2017年10月刊

2017年11月15日読了

原本 1963年刊

http://www.iwasakishoten.co.jp/news/n21474.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4265062105

「1960年代、一流のマンガ家、イラストレーターが

絵とお話の両方を手がけたことで話題を呼んだ

幻の絵本シリーズ「ポニー・ブックス」。

その「ポニー・ブックス」の復刻版第一弾が、

和田誠初の絵本『ぬすまれた月』です。」

「和田誠が描いた初の絵本

1963年刊「ポニー・ブックス」の復刻版。

月が大好きな男が、長い長いはしごを作り、月を手に入れたが大さわぎに!

空想的な物語の中で、月食等月にまつわる不思議も紹介。

幻の絵本シリーズ、ポニー・ブックスの中の1冊、1963年刊の復刻版。

ポニー・ブックスは、1960年代、一流の漫画家、イラストレーターが絵とお話の両方を手がけたことで話題をよんだ絵本シリーズ。

製本、用紙、文字、色味、等、なるべく当時の風合いを再現して復刊しました。」

和田誠が描いた初の絵本(1963年刊)の復刻版。

2006年10月に同じ岩崎書店から刊行された

リニューアル版(1998年のプラネタリウム上映用の絵が土台)

https://www.amazon.co.jp/dp/4265069738

を2014年6月に読みました。

文字(物語)は全く同じだと思いますが、

今回の復刻版で三十代初めの和田誠さんの絵を見られて楽しみました。

1964年発表のアニメーション映画『殺人(マーダー)!』 9:44

https://www.youtube.com/watch?v=H4aG4V8By4E

http://hurec.bz/mt/archives/2017/09/2582_196409_196405.html

と同時期の絵柄ですね。

余談ですが(そして私は未見ですけど)、

和田誠さんは『殺人(マーダー)!』よりも前、

「1960年1月15日にNHKにて30分番組として放送された、

国産初のTVアニメ番組」の作画監督をしています。

観てみたいなぁ。

http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=235570

1936年4月10日生まれで

「1959年(昭和34年)に

広告制作プロダクション・ライトパブリシティに

デザイナーとして入社し」た翌年です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/和田誠

「空をみあげよう。ほら 月がでている。」で始まり、

「空をみあげよう。ほら 今夜も月がでている。」で終わる、

なんとも和田誠らしい楽しさにあふれた絵本。

太陽・地球・月についての天文学的説明に続いて、

長い長いはしごを作って月を持って帰ってきて

大事に隠して眺めて楽しむ男、

その月を盗む泥棒、

泥棒が捨てた三日月で竪琴をこしらえて歌う女の人 ……

という具合に、

和田誠の可愛い絵にピッタリな素敵な物語が次々に展開します。

和田誠『ぬすまれた月(レインボーえほん 3)』

岩崎書店 2006年10月刊

2014年6月20日読了

https://www.amazon.co.jp/dp/4265069738

「世界じゅうの人が月をみる。

どこの国でも「月」はきれいなことば。

月はたくさんの伝説、

たくさんの物語、

たくさんの詩やうたをもっている。

空をみあげよう。ほら、今夜も月がでている。

月の絵本。」

岩崎書店のウェブサイトには

「対象年齢 小学校中学年向け」とありますけど、

還暦目前の年寄りな私にも楽しめました。

「この絵本は1963年に岩崎書店から出版されたもののリニューアル版です。

……

1998年にプラネタリウムの番組の企画で、天体をテーマにしたこの物語が採り上げられました。

新たに絵を描き、大竹しのぶさんの朗読つきで、全国数カ所のプラネタリウムで上映されたのです。

新しい本の絵はプラネタリウムのために描いたものを土台にしました。

……

和田誠」 奥付ページ

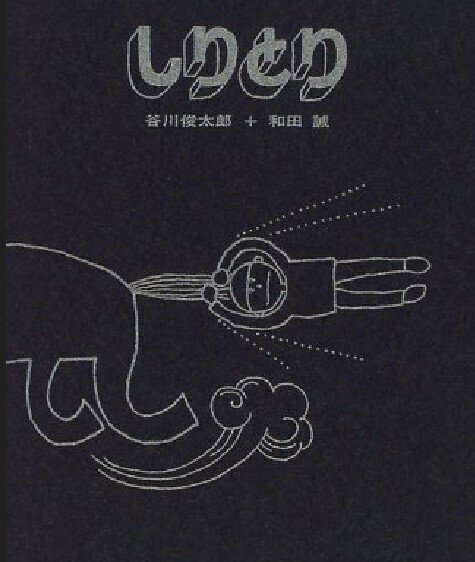

谷川俊太郎(1931.12.15- )

和田誠(1936.4.10-2019.10.7)

『しりとり』

いそっぷ社 1997年6月刊

2015年11月6日読了

http://www.amazon.co.jp/dp/4900963003/

私家版・限定500部 1965.3 の再刊

33歳の詩人と28歳のデザイナーが作った

40ページの小さなモノクロ(一箇所オムレツだけ黄色)な絵本。

もう五十年も前の作品ですけど、

これが谷川・和田コンビの最初の共作なのでしょうか?

2014年7月に拾い読みした、

『絵本作家のアトリエ 3』

福音館書店 2014.4

p.141-152

和田誠「どう見せるかへのこだわり」

『母の友』2008年12月号

https://bookmeter.com/books/5727132

を読み直せばわかるかな。

「Chance Operation」と

「メンヒル」と

「いすぱのすいざ」

が分からなくってググりました。

五十年以上も

ハイブラウで楽しい本を描き(書き)続けている

和田誠さんは凄いなぁ。

ググっていたら、

『和田誠 私家版絵本ボックス』復刊ドットコム 2011.7 http://www.amazon.co.jp/dp/4835447565

を発見。

「1963年から66年まで自費で作り続けた全7冊の、

今や伝説となった絵本を完全復刻。」

http://7net.omni7.jp/detail/1106049532

●「がらすのお城」 文=高橋睦郎 絵=和田誠 1963年6月初版発行

ガラスでできたふしぎなお城に、流れ星が落ちてきて……!?

目のさめるような美しい色彩で描かれた、詩的なものがたり。

●「ちょうちょむすび」 文=今江祥智 絵=和田誠 1963年10月初版発行

ひげの生えてこないヒョウの子ペポネのことを心配した両親は、

一家でジャングルを出るが……。ユーモラスでかわいい動物譚。

●「山太郎」 川路重之・文 絵=和田誠 1963年12月初版発行

なっちゃんとなかよしの次郎は、ある日、村はずれでおそろしい山太郎に出会ってしまう。淡い恋ごころと悲しみが胸をうつ秀作。

●「花とひみつ」 星新一・文 絵=和田誠 1964年9月初版発行

花の大好きなハナコちゃんは、モグラたちを使って花をいっぱい咲かせることを思いつく。SF風味のショートショート絵本の名編。

●「しりとり」 谷川俊太郎・文 絵=和田誠 1965年3月初版発行

谷川俊太郎による「ことば」と和田誠の「絵」がつむぎ出す、

しゃれっ気あふれる「しりとり遊び」。こんなに楽しい本はめったにない!

●「すすめチーター」 広島市の保育園児たち・文 絵=和田誠 1965年10月初版発行

一匹のチーターをめぐって、広島市の保育園の子どもたちがリレーでお話を作り、和田誠が絵をそえた、カラフルでユニークな絵本。

●「17のこもりうた」 詩=高橋睦郎 曲・絵=和田誠 1966年1月初版発行

高橋睦郎の詩、和田誠の作曲による17曲のこもりうた。

手書きの楽譜とキュートなイラストレーションが金と黒の2トーンに映える、珠玉の一冊。

のうちの一冊でした。

『絵本作家のアトリエ 3 (福音館の単行本)』

母の友編集部編 福音館書店 2014年4月刊

2014年7月25日拾い読み。

「[『21頭の象』私家版 1960年]

「ゾウの絵がただ並んでいるという感じの本だったんだけどね。」

……

福音館書店の月刊絵本「こどものとも」編集長の松居直に送ってみると

……

「いったい何のためにこんなつまらないものを出版したのかわからない」。

思わず、目の前がぼうっとかすんだという。

「ショックは大きかった」。

松居は、

「いい絵本を生み出すためには、ときには悪役も必要なんですよ」。

和田さんは、

「お世辞を言わないのは松居さんのいいところでしょ。

実はその手紙の後で、もう一回、

今度は面と向かって叱られたこともあるんだ(笑)。

叱るのってエネルギーがいるし、

親心がなきゃできないことだからね。」p.148

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)

『男ごころ』新潮社 1989年7月刊https://www.amazon.co.jp/dp/4103206055

「1960年、和田誠さんの最初の本『二十一頭の象』[私家版]が出て、どうした風の吹きまわしか、これがわたしのところに送つて来た。見ず知らずの仲だつたのに。いや、待てよ。私の翻訳した小説を読んでくれてゐたのか。それとも、植草甚一さんがすすめたのかな? そしてわたしはこの絵本が気に入つて、きれいな線を描くひとだなあと感心し、大事に取つて置いた。

1965年、某女性週刊誌[『週刊女性』1965年11月24日号~1970年3月7日号 206回]に戯文『女性対男性』の連載をはじめたわたしは、そのころかなり活躍してゐた、しかしまだあまり有名ぢゃない和田さん(といふよりあの象の絵本の作者)に挿絵を描いてもらひたくてたまらなかつたが、編集長に言ひ出しにくくて、口に出さなかつた。わたしだつて時には遠慮するのだ。

1970年、その『女性対男性』を文藝春秋が出すことになつて、装釘はもちろん和田さん。特に一篇一篇のために描いたカットがすばらしくて、じつに嬉しかつた。振り向く子犬だの、眼帯の娘だの、針金で首をぐるぐる巻きにされた男だの、いまでも目に浮ぶ。

それからいろいろあつて、何度も仕事を頼んだ。最初に会ふときには『二十一頭の象』を持参して、サインしてもらひ、すこぶる満足した。つまりわたしは和田誠のファンなんです。」

p.254「屋上には恋猫もゐます

[和田誠『和田誠百貨店B館』美術出版社]」

『週刊文春』1988年4月14日号

読書メーター 和田誠の本棚(登録冊数117冊 刊行年順)

https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091203

学生の頃(1973-77)の

『キネマ旬報』連載

「お楽しみはこれからだ」

以来読み続けてきました。

https://note.com/fe1955/n/n139bc0726409

Martha Grimes (1931.5.2- )

マーサ・グライムズ『「禍いの荷を負う男」亭の殺人(文春文庫)』

山本俊子訳 和田誠装幀 文藝春秋 1985.3

『「化かされた古狐」亭の憂鬱(文春文庫)』青木久恵訳 1986.12

『「鎮痛磁気ネックレス」亭の明察(文春文庫)』吉野美恵子訳 1985.11

和田誠(1936.4.10-2019.10.7)

『和田誠切抜帖』新書館 2007.10

『Illustration』2020年6月号 特集 和田誠

和田誠(1936.4.10-2019.10.7)

『Black & White in Wadaland 和田誠モノクローム作品集』愛育社 2010.8

『Coloring in Wadaland 和田誠カラー作品集』愛育社 2011.5

『定本 和田誠 時間旅行』玄光社 2018.9

https://note.com/fe1955/n/n7b8889012dd0

和田誠(1936.4.10-2019.10.7)

『Posters in Wadaland 和田誠ポスター集』愛育社 2012.9

『Record Covers in Wadaland 和田誠レコードジャケット集』アルテスパブリッシング 2014.2

『Book Covers in Wadaland 和田誠 装丁集』アルテスパブリッシング 2014.11

https://note.com/fe1955/n/nc4dbaafc05b1

和田誠(1936.4.10-2019.10.7)

『シネマッド・ティーパーティ』講談社 1980.4

『シネマッド・カクテルパーティ』講談社 1991.11

https://note.com/fe1955/n/n7f7a01861383

山田宏一(1938.9.13- )

和田誠(1936.4.10-2019.10.7)

『たかが映画じゃないか』文藝春秋 1978.12 文春文庫 1985.5

『ヒッチコックに進路を取れ』草思社 2009.8