【東大SPH】続・受験してみた。

いざ、本番

そんなわけで、働きながらの3ヶ月間の勉強期間・準備期間を経て、いよいよ試験当日となりました。2024年8月19日のことです。業務時間内には業務のことだけをする、と決めていた私は、職場の誰にも言わずに受験勉強をしていたので、当然のことながら平日の試験日にあわせて休みと日当直を調整する必要があり、前日まで自分が主治医をしている患者が急変したり状態悪化したりがないか、ヒヤヒヤしながら管理していました。試験当日、赤門の前に立ったときに「無事に試験を受けられるってありがたいなぁ」と思ったのを覚えています。

1. 一次試験(筆記)

一次試験は朝から18時頃までかかり、分かってはいたけれど本当に疲れました。腕も、頭も。午前中英語、お昼をはさんで午後から統計、公共健康医学基礎…までは集中力で乗り切り、その後に続く専門科目の論述試験は問題を斜め読みしたら意外とどれも書けそうに思ってしまって選択するのに一瞬悩み、とにかく時間が足りなくて最後の方は書き殴りとはこのこと、みたいな乱筆で仕上げて提出。この時点でだいぶへとへとなのですが、ここ(たしか17時〜18時)に論文をぶっこんでくるあたり、まじでスパルタだなと思いました。終わった後、一緒に受験していた友人(後期研修時代の同期)と二人で本郷三丁目のイタリアンで打ち上げをして、ビールもワインもご飯もすごく美味しかったような気がするけれど、途中から記憶は曖昧。翌日スマホをみたら、路上で熱唱しているご機嫌な二人の動画がありました。ちなみに彼も合格して、春から同級生です。

さらに本題からずれますが、筆圧の高い私にとって「芯が折れずに速くきれいに文字を書く」強い味方でいてくれたのが、デルガードLXというシャープペンシルです。これ、本当におすすめです。同じ悩みの方がいらしたらぜひお試しください。

2. 二次試験(口頭試問、面接)

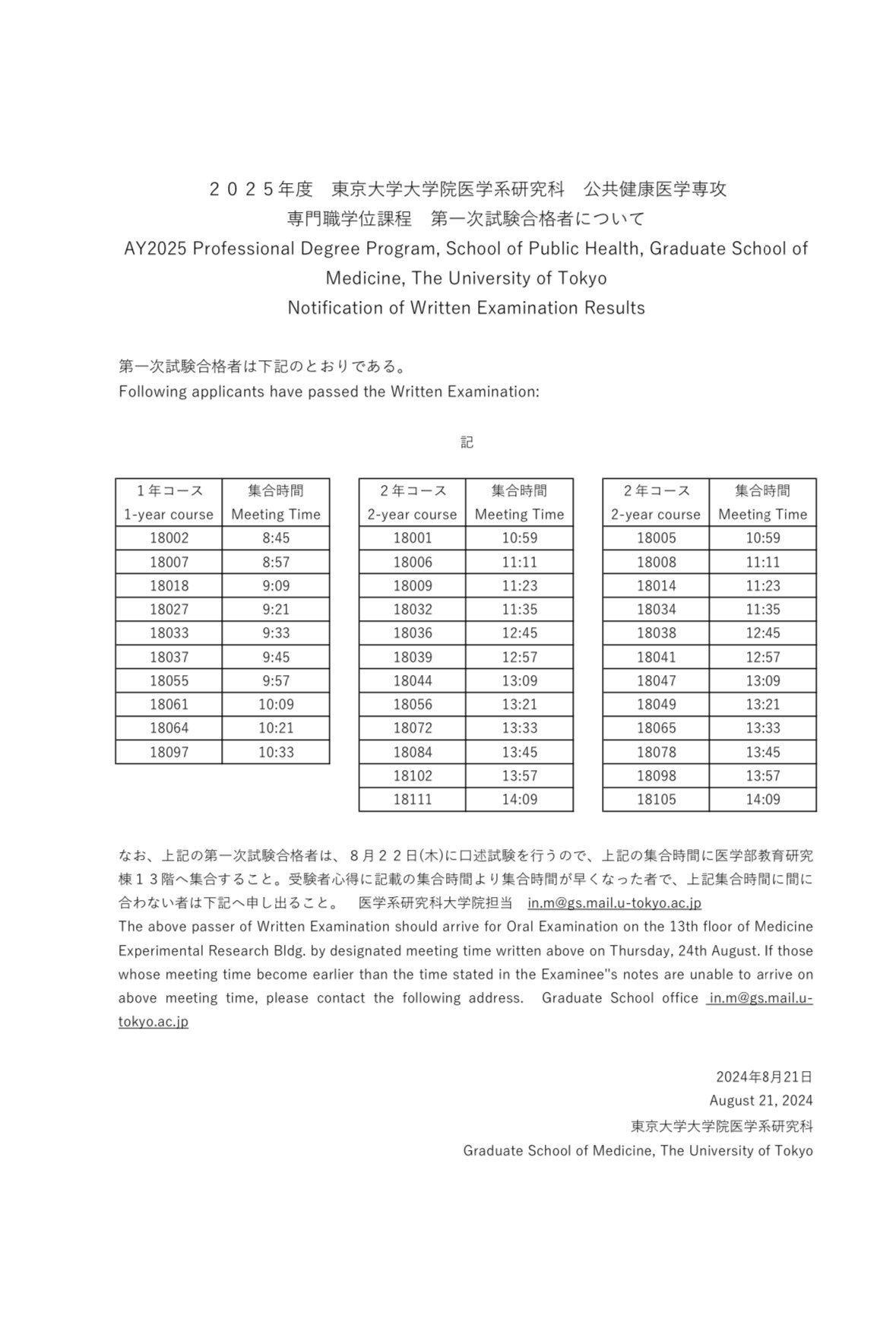

一次試験の翌々日の19時にウェブ上で合格発表があり、合格発表の翌日に二次試験がありました。このあたりのスケジュールはけっこうタイトです。一次試験の合格発表時に、二次試験の集合時間が知らされる形でした。

いざ合格が分かってから面接開始まで20時間もなかったので、あわてて一次試験で書いた論文を読み直したり、UTokyo OpenCourseWare(東京大学の正規講義の講義資料・映像を無償で公開されているサイト)でSPH教授陣の講義資料を漁ったりして、準備不足が否めないまま二次試験当日を迎えました。行きの新幹線の中でもOCWの講義動画を見ていました。

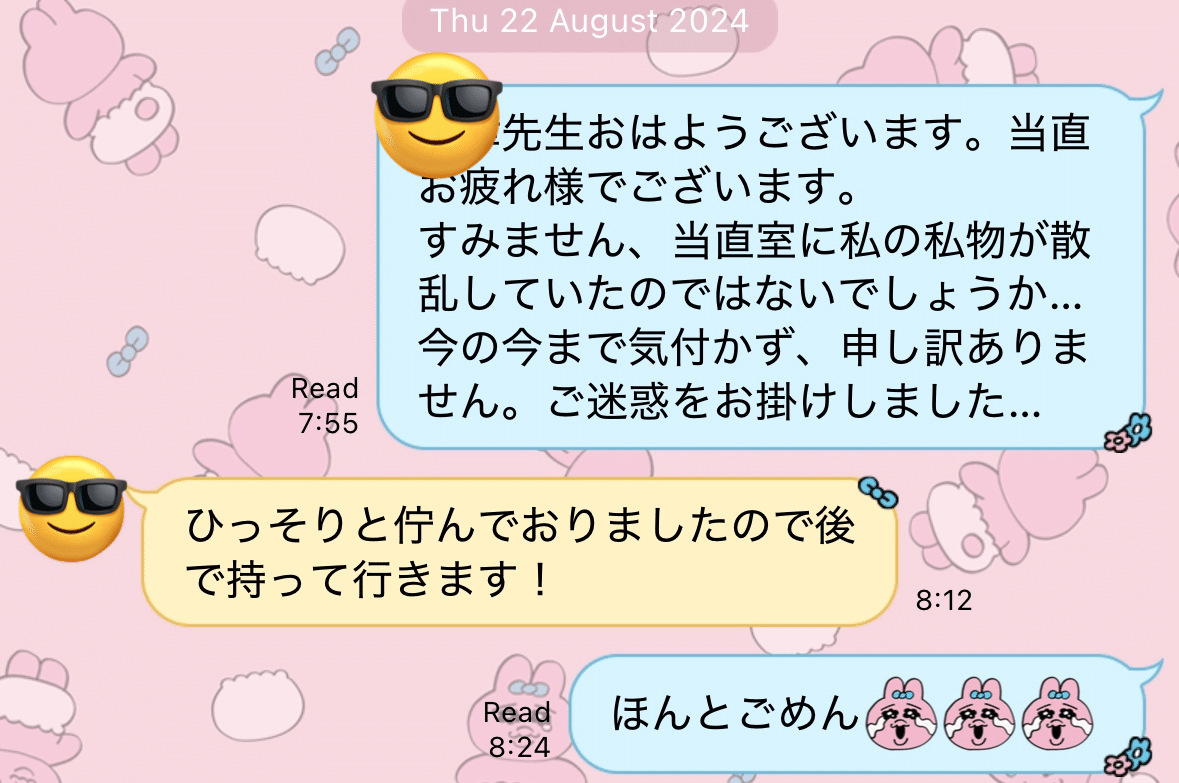

(まじでどうでもいいことなのですが、8月19日一次試験→泥酔、8月20日そのまま当直する、8月21日当直明けで合否確認する→翌日の二次試験の準備をする、8月22日二次試験、という本当にキワキワのスケジュールになってしまい、間にはさまった当直がまたこんなときに限ってクソ忙しい夜で、21日の朝に限界を迎えた私は当直室に私物をぶちまけたままそれをすっかり忘れて帰宅、22日の朝に化粧しようと思ったら化粧ポーチがなくて、ここで初めて当直室を散らかしたまま帰ってきてしまったことに気づき、その日当直していた後輩に謝り倒すという事件がありました。面接にスッピンで行くわけにいきませんからね、これまでカウンターでいただいてきた各メーカーのサンプルで即席の顔を仕上げて行きました。BAのお姉さんたちありがとう。ベッドメイクはされているのに前日当直していた私のあれこれがてんこ盛り、という謎な状況を黙って受け入れて一晩働いてくれていた後輩くんもありがとう。)

事前情報で「どうやら面接官の人数がめちゃくちゃ多いらしい」ということは聞いていたのですが、部屋に入ってびっくり、ざっと十数名の面接官が、前後二列に並んでおりました。雛壇…!と思いました。会場が2つ用意されていて、同時に2名の面接が並行されるようになっていました。つまり、あの場には相当数の教授・講師陣が集合していたことになります。教える側の本気度を感じたというか、きちんと試験されている気がして、かなり緊張しました。普段学会発表とかぜんぜん緊張しないこの私が。ちなみに雛壇の御代理様ポジションにいたのは、私が教えを渇望している康永秀生先生でした。mJOHNSNOWでもウェビナーしていただいたことがありましたね。

実は、出願する際、募集要項の中に「現在まで行った職務内容に関する所属長の証明書類(様式随意)及び本人の論文・報告書等を 6.出願手続(5)提出書類等に添えて提出してもよい。」という記載を見つけた私は、これまで自分が臨床の片手間にちまちま書いて形になったもの(Original Researchもケースレポートもレターも全部)を、すべて印刷して出願書類に添付して提出していました。面接部屋に入って気づいたのは、私が事前に送ったこのペーパーたちが、すべてコピーされ、十数人いる面接官全員の手元に置かれていたことです。これは本当にありがたいことだと思いました。ビッグジャーナルじゃないし、目の前に並んでいる東大の先生たちからしたら、大したものじゃないんですよ、どれも。でも、現場で必死に臨床をしてきた私にとってはどれも大切な患者の大切な症例で、大切な臨床経験で、大切な大切な自分の分身なのです。そのひとつひとつを手にとってもらい、目を通してもらい、内容について質問され回答する、このやり取りが本当に贅沢でした。この中に、COVID-19のパンデミック時に、救急外来で働く救急医たちが病院を飛び出して保健所といっしょに地域の患者宅を訪問する診療活動(社会の緊急事態に柔軟に対応しようと中心になった当時の部長も、東大SPHの卒業生でした)について報告したLetter (PMID: 32566239)があり、この経験についての質問が多かったように記憶しています。緊張していて、具体的にどういう言葉掛けだったか覚えていませんが、御代理様(康永先生)に「市中病院で臨床をしながら、論文も症例報告もがんばって書いてきたんですね」というようなことを言われ、ちょっと泣きそうになりました。

あとは、東大SPHの志望動機と学びたいことについて質問され、これについては面接に向かう道中もUTokyo OpenCourseWareでSPH教授陣(主に康永先生)の講義を聴いていたので、「こういう勉強したいなぁ」モードに入っていたのをそのまま回答しました。

一次試験で書いた小論文の内容についても質問がありました。「助けてが言えない人たちに、どういう職種のどういう介入が求められるか。MSWを現場で活用するにはどうしたら良いか」というような質問だったと思います。これに対しては、令和4年度の診療報酬改定で重症患者初期支援充実加算がつくようになったメディエーター制度にならい、入院患者だけでなく救急外来から直接帰宅される患者も支援できるような制度設計が求められる… っていうか病院幹部を納得させて現場レベルで実践するのに手っ取り早いのは加算をつけることだと思います、結局のところ。という面白みのない回答をしました。

部屋に一歩入った瞬間から、相手に伝わるくらい私が緊張していたこともあり、終始穏やかな雰囲気で進めていただきました… 相手の数による圧迫感はすごかったけれど。

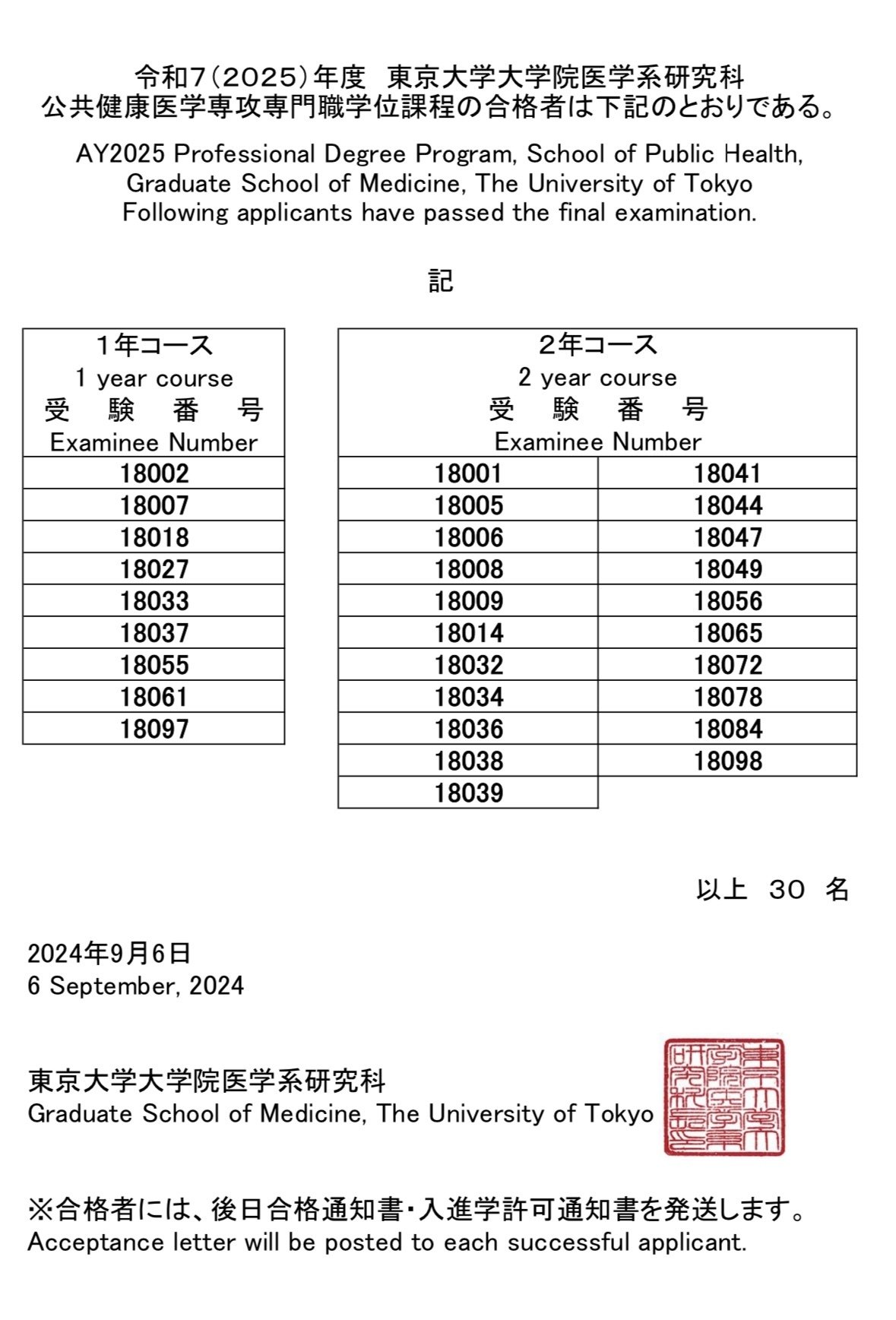

そうして、2024年9月6日。晴れて合格をいただいたのでした。

(次回、社会人から学生という名の無職になる準備編、mJOHNSNOWに入会する。デュエルスタンバイ!)