東京<明治・大正文学と昭和モダンに浸る旅> /硯友社文庫・日本近代文学館・百段階段

6月初旬に東京へ1日、弾丸旅行してきました。

ホテル雅叙園東京で開催されていた『昭和モダン×百段階段』展をメインに、昨年オープンした硯友社文庫の見学と、日本近代文学館での講座「小村雪岱と大正期〈九九九会〉」に参加してきました。

ゆっくりお買い物したり、ランチを食べる時間も無い慌ただしい旅でしたが、濃い有意義な時間が過ごせました。お土産の上野のうさぎやのどら焼きも、安定の美味しさでした🐇

<思いのほか長い記事になってしまったので、区切ってお読みいただくか、興味あるところへ、目次から飛んでいただければ幸いです。>

御朱印は6月限定の人形デザイン。茅の輪の御守りもありました。

★湯島天神

泉先生の筆塚の前の池では、苔むした亀が甲羅を干し、鳩も寛いで、のどかな時間が流れていました。

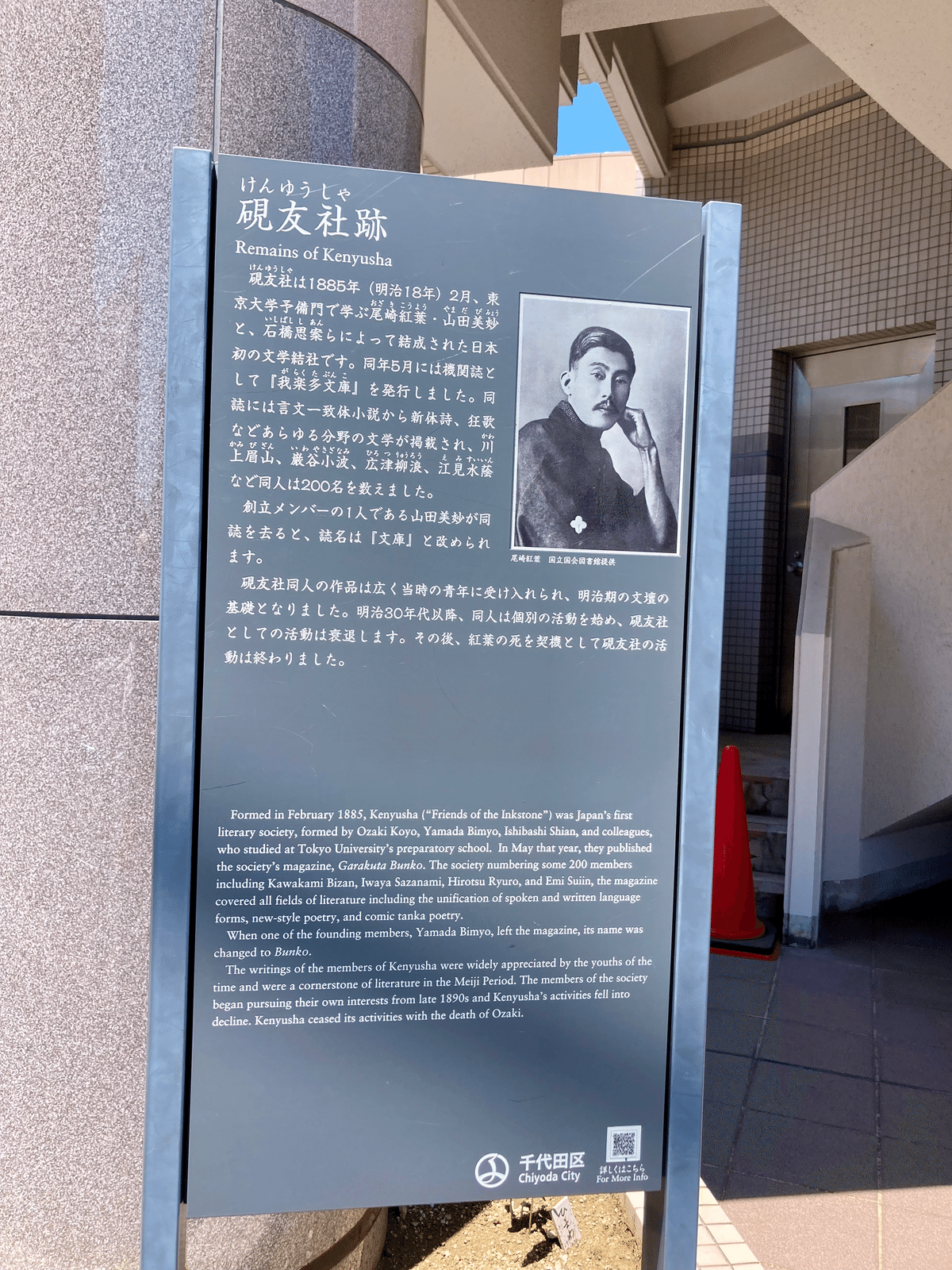

★硯友社文庫

硯友社は日本初の文学結社!

お参りの後は、九段(靖国神社近く)の和洋九段女子中学校高等学校内にある『硯友社文庫』へ。硯友社があったのがこちらの学校の敷地内とのことで、その縁で色々と研究・収集されているそうです。まずは硯友社の歴史から説明いただけるので、初心者でもわかりやすかったです。機関紙『我楽多文庫』は最初は同人の間での回覧雑誌だったのが、次第に人気になり、印刷本を販売するスタイルに変わっていったそうです。

関連展示で尾崎紅葉の弟子の泉鏡花・徳田秋声などの本や直筆原稿・俳句などの展示も。『芸術新潮』に掲載された弟子たちの寄せ書きも、かなり詳しく説明いただけました。(今は実物が展示されていますが、しばらくしたら作品保護のためレプリカに変わる、とのことで、見たい方はお早めに)

『金色夜叉』の尾崎紅葉はじめ、巌谷小波、山田美妙、広津柳浪など、名前くらいは聞いたことがある(けど読んだことない😅)近代文学史を代表する作家たちについて、色々と勉強になりました。

あと、『婦系図』の酒井先生(「俺を棄てるか、婦を棄てるか」)のモデルになった紅葉先生が、どんな人だったのか伺い知ることができて(江戸っ子で、甘い物が好きで、面倒見の良い、盛り上げ上手)、興味深かったです。ボツ原稿を丸めて部屋の窓からポイするので、お隣さんが片付けてゴミと一緒に燃やしていたそうですが、そんな有名な方なら取っておけばよかった・・・と聞いたと、お隣の方の子孫の方がおっしゃていたそうです(笑)。他にも地元ならではの面白いエピソードをいろいろ聞くことができました。

説明のあとは部屋の中央にあるテーブルで、ゆっくりパンフレットや本を読んだり、案内の先生方と話をしたり、それぞれ感想を話しあったりして過ごせるようでしたが、駒場への移動時間が迫っていたためタイムアウト。せっかく丁寧に案内していただいたのにすぐに帰って申し訳ないのと、いろいろお話も聞きたかったので残念でした。大学時代(英文学科でしたが)を思い出して、懐かしい気分もあったので・・・。

お土産にいただいたパンフレット(図録)は、硯友社や展示内容についての詳しい説明が載った、充実した一冊で嬉しいです。

★「小村雪岱と大正期〈九九九会〉」@日本近代文学館

午後は駒場の日本近代文学館へ。日本民藝館にほど近い、駒場公園の中にあります。建物は古い(竣工は1966年)ですが、そのレトロ感や丁寧に維持されてきた感じが良いです。

文学館と言うと空いているかと思いきや、土曜日で、しかも芥川龍之介展の最終日だったからか、結構混んでいてカフェも満席。13時過ぎに着いて、ゆっくりランチのつもりが、コーヒー1杯を慌てて胃に納める羽目になりました。(コーヒーでも十分お腹の足しになることが分かりました)

私が参加したのは、「資料は語る」という講座で、月1回、さまざまな分野のエキスパートを講師に招いて開催されているようです。部屋の端の机には、文学館所蔵の貴重な資料も展示されていて、間近で見ることができました。(今回はテーマになっている「九九九会」の出席簿)

今回のテーマは、数々の美しい鏡花本の装丁を手掛けた小村雪岱と、鏡花と親しい人々が集まって開いていた飲み会的会合「九九九会」の関わりについて。なかなかマニアックな内容でしたが、講師の先生(装幀家、小村雪岱研究家の真田幸治さん)が見つけた新発見のことなども聞くことができ、面白かったです。A3用紙5枚にびっしり書かれた配布資料(雪岱が手がけた挿絵や装丁のリストと、九九九会の出席者リストなど)が凄いです。この会合をきっかけに、のちの雪岱のキャリアに繋がる人脈ができていったとのことで、出席簿に書かれた書き込みから、和やかな会の雰囲気も読み取ることが出来て、「たかが出席簿、されど出席簿」だと思いました。

展示の、先生の貴重な雪岱本コレクションも眼福でした。机の上にガッサリ積んであったのでびっくり。雪の一粒一粒を描いた鏡花小史『愛染集』の見開き絵、版画の美しさにしばらく見入ってしまいました。(↓参考写真はこちら)

講座の後は、芥川龍之介展を駆け足で。夕方なので少し空いてきて、河童の絵や、押し花が挟まれていた愛蔵の本など、割と待つことなく見れたのですが、一角だけ、人だかりが出来てなかなか進まない展示が。時間もないので諦めて、その先にあった泉鏡花による弔辞(直筆)をじーっと眺めて満足して部屋を出たのですが、どうやら人だかりの先には、直筆の遺書が展示されていたようで。。。せっかくなので見てこればよかったと思いました。(気になって後日取り寄せた図録には、小さい写真しか載っていなかったので)

★目黒・雅叙園『昭和モダン×百段階段~東京モダンガールライフ~』

<十畝の間 モダンガールの装い>より。

目黒駅から歩いて、山道のようなすごい傾斜の行人坂を下り、ホテル雅叙園東京へ。雅叙園も百段階段も初めてなので、絢爛豪華な螺鈿と日本画で彩られた竜宮城を、ホーッと見上げてお上りさん状態でした。

鏑木清方が手掛けた「清方の間」を見るのがお目当てでしたが、他の部屋も誂えが凄くて、日本画家×宮大工の技が冴え渡っていました。しかも昭和の終わり頃まで普通に宴会場だったそうで 👀

閉館後の夜間ガイドツアーへの参加でしたが、早めに行って、まずは1時間じっくり展示を眺めて回りました。

3階までエレベーターで移動し、入り口で靴を脱いで、99段ある階段を登っていきます。

それぞれの階の右側に入るとお部屋があります。

元はどれも純和風の壮麗なお部屋ですが、企画展中、レトロコスメやファッション、竹久夢二や小林かいちの作品を集めた、和洋折衷の大正ロマンなお部屋に変身していました。カフェーや銀ブラ、夜会をイメージしたセットや、ステンドグラスがあしらわれた、幻想的なバーカウンターのフォトスポットも。若い子はこういうの好きだろうなぁと思います。

<十畝の間 モダンガールの装い>

<漁樵の間 モダンガールのおめかし>

資生堂やクラブ化粧品などの秀逸なデザインが光ります。

コスメのモダンなデザインと、お部屋の平安調な日本画や彫刻がミスマッチで面白いです。

<草丘の間 フォトスポット レトロモダンなBar>

展示は『大正イマジュリィの世界』展を凝縮して、より雰囲気や世界観の演出に凝った印象でした。

<星光の間 描かれたモダンガール 小林 かいち>

<静水の間 描かれたモダンガール 竹久 夢二>

<清方の間 大正デカダンスと文学 江戸川 乱歩>

欄間には四季を描いた絵があり、とにかく美麗でした。

まるで文豪の書斎。

<頂上の間 モダンガール その先の時代へ>

*

*

*

*

なんと階段を登り切っても、坂沿いなのですぐに地面なのです。

当時のモボ・モガは蓄音機を掛けて、洋酒片手にパーティーしたのでしょうか?

頂上の間には二室あって、こちらの部屋だけ欄間が白いのは、装飾を手掛ける予定だった画家の方が、絵を描き始める前に亡くなってしまったからだそうです。手前の部屋には、別の画家たちによる天井画があしらわれていました。

<ガイドツアーの感想>

通常時間のチケットは持っていたものの、閉館時間までに見終わらないと思い、慌てて申し込んだ夜間ガイドツアーでしたが、参加してよかったです。古き良き日本建築に興味ある方には、ぜひおすすめです。特別料金(+1200円) がかかりますが、詳しい解説付きでじっくり見ることができます。百段階段の歴史や建物、それぞれのお部屋について詳しく知ることが出来、細かい部分の意匠についても色々教えていただきました。日の入り直後の宵闇の時間帯だったので、雰囲気があってとても良かったです。少人数なので映り込みのない綺麗な写真もたくさん撮れました。

<展覧会まとめ>

とにかく大正ロマン〜昭和モダンの、あの時代の雰囲気に浸りたいという欲求に応える展覧会でした。美術館の展覧会にはあまりない、座れるお部屋の再現セットやフォトスポットは、さすがホテルのホスピタリティだと思いました。ソファーや椅子で、世界に浸ってゆっくり休憩もできますしね。

個人的には、山名文夫や山六郎によるプラトン社の『女性』『苦楽』の表紙画やクラブ化粧品のポスターがたくさん見れたのと(クラブコスメチックス提供だそう)、和洋レトロコスメのパッケージデザインの展示が最高でした。資生堂のロゴを見て、もしかするとこの中に小村雪岱のデザインもあるのかも・・・?と思いながら眺めていました。(←設立当初の資生堂の意匠部にいたのです)ぜひまた開催して欲しい展覧会だと思います♪

ちなみに帰りは行人坂を歩いて登る・・・ことはなく、ホテルから目黒駅へのシャトルバスで楽々帰りました😊 そして新幹線で帰路へ。

みっちり10時間以上(!?)明治・大正・昭和の文学・文化の集中講座で、ハードスケジュールな旅でしたが、大好きなレトロモダンの世界に浸ることができて、新たに学んだことも多く、最高に楽しい1日になりました。

☆最後までお読みいただき、ありがとうございました!!