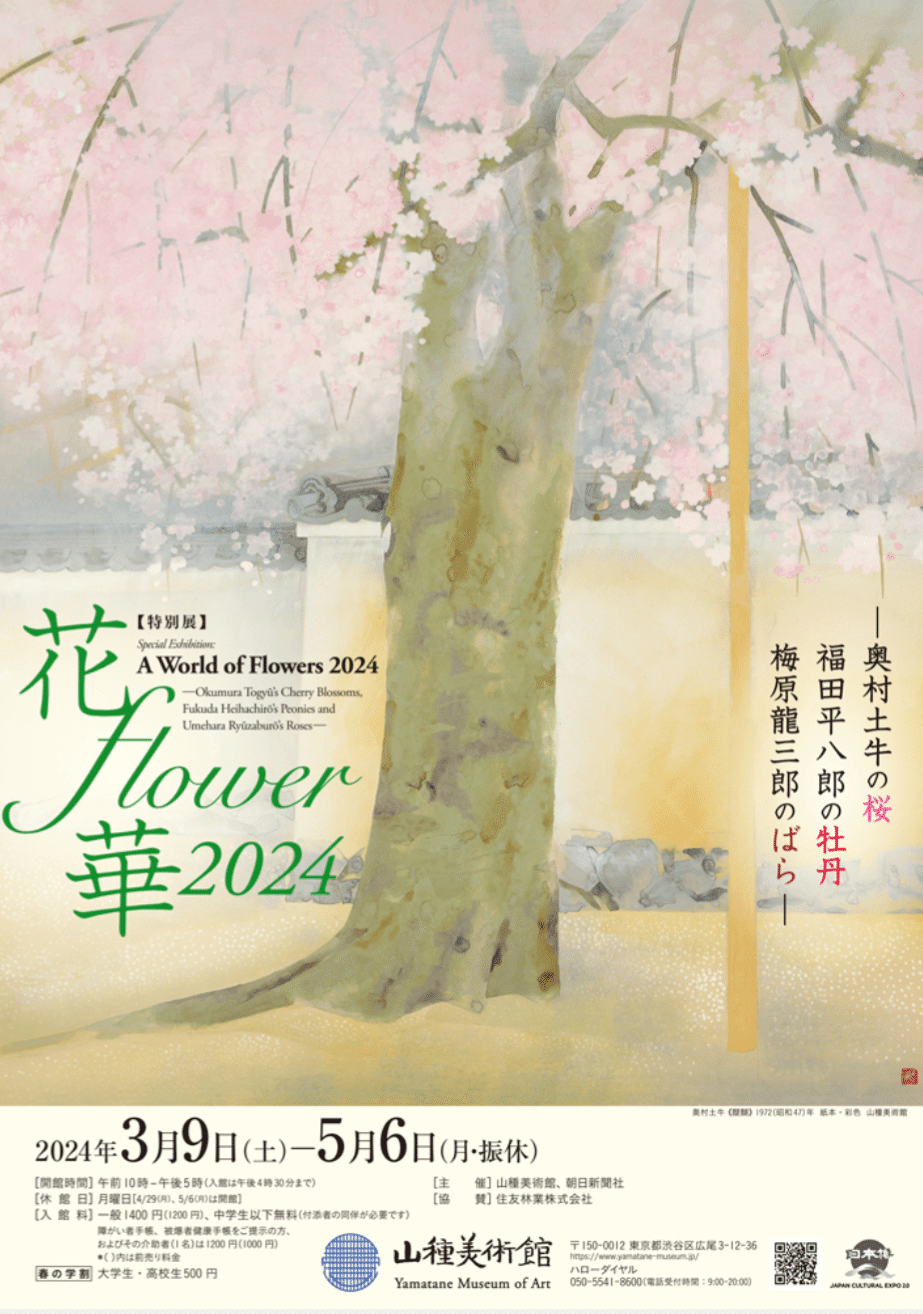

『花・flower・華 2024-奥村土牛の桜・福田平八郎の牡丹・梅原龍三郎のばら-』 山種美術館

山種美術館の『花・flower・華 2024』に行って参りました。正に花、花、花…ときどき蝶と鳥。

サブタイトルにもある通り、京都醍醐寺の「太閤しだれ桜」を描いた奥村土牛の《醍醐》が今の時期にもぴったり。都内の桜はたいぶ散ってしまいましたがここでは満開。

ちなみに「太閤しだれ桜」からの組織培養によってできた「太閤千代しだれ」が、山種美術館の入口にもありますが、先週訪れた泉屋博古館東京にもありました。

先週の泉屋博古館東京でもそうでしたが、山種美術館の太閤千代しだれも既に咲き終わった後のようでした…残念。ソメイヨシノより少し早いのですかね?

そして、サブタイトルのもう1点、福田平八郎の《牡丹》。

牡丹というと、はっきりした色彩のイメージが強いのですが、福田平八郎の《牡丹》は淡い色のピンクと赤で浮遊感が凄い。

今にも花弁が中に浮き上がっていきそうな膨らみ感。見とれてしまいました。今回はこちらの作品が一番良かったです。

※2年前の展覧会でも展示されていたようです。写真だと、いまひとつ良さ感じにくいですが…

福田平八郎といえば、水面や瓦屋根を単純化して描く斬新なスタイルが思い起こされますが、初期の作風は全く異なっていました。

— 山種美術館 (@yamatanemuseum) May 25, 2022

《牡丹》(#山種美術館)は大正13年の帝展(日展の前身)に出品された、平八郎32歳のときの作品。花びらや葉の細部まで繊細に描き出しています。#奥田元宋と日展の巨匠展 pic.twitter.com/SixsPS65Xy

そして、第一展示室の最後の広いスペースに展示されていたのが、荒木十畝の《四季花鳥》。

いやーでかくて綺麗。春、夏、秋、冬と順番に、上から下までじっくり見てしまいました。

個人的には《秋 (林梢文錦)》の紅葉の鮮やかな色彩が印象に残りました。

で、似た感じの作品を最近見たよなーと思ったら、先日練馬区美でみた池上秀畝のこちらも《四季花鳥》でした。

改めて見比べると、それ程似ているわけでもないのですが、タイトル=テーマが同じですから似た感じしたのかも。あと、でかいサイズ感はたぶん同じだったような。。

そして二人とも師匠が同じ荒木寛畝ですね。

制作年もほぼ同じで、荒木十畝の《四季花鳥》が1917年、池上秀畝の《四季花鳥》が1918年でした。

いずれも文展出品作のよう。

大阪中之島美術館で特別展が開催中の福田平八郎もそうですが、美術館同士のさりげないコラボ感に勝手に満足して帰路に着きました。

次回は『犬派?猫派?』と題して《班猫》も出るようですので非常に楽しみでございます。