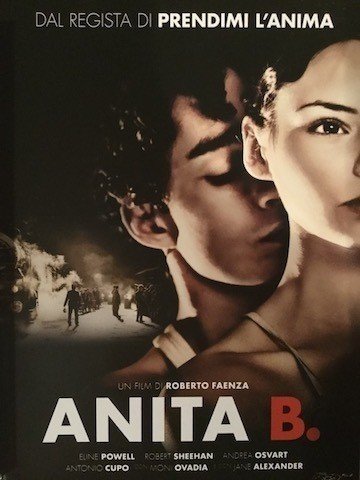

Anita B./アニータ・ビー (1)

2014年のイタリア=ハンガリー合作映画『Anita B./アニータ・ビー』を観た。監督はロベルト・ファエンツァ。アウシュビッツを実際に生き抜いた一人のユダヤ系ハンガリー人少女の目を通して、「ホロコースト後のヨーロッパ世界」を描いた作品。

監督も強調しているように、ホロコーストに関する映画はたくさんあるが、ホロコースト「後」を描いている映画はほぼないと言っていい。

戦後間もない混乱した世界に一人放り出された16歳の少女アニータ。周囲に翻弄されながらも、自らのアイデンティティを形成しようと奮闘する一人の少女の希望と成長の物語である。

軽快だがどこか物悲しいユダヤの音楽が耳に残る。

【あらすじ】

舞台は戦後間もないチェコスロバキアの小さな村。アウシュビッツで両親を亡くし、16歳で生還したアニータは、叔母モニカの家に引き取られるが、そこでアニータを待ち受けていたのは新たな試練であった。モニカはアニータが生きて帰ったことを喜ぶどころか冷たくあしらい、アウシュビッツのことを口にしてはならないと沈黙を強いる。「過去のことは忘れなさい!」これがアニータを取り巻く人々の反応だった。

アウシュビッツという途方も無い出来事を経験した少女の言葉に耳を傾けてくれる唯一の存在は、まだ言葉もわからない、叔母モニカの赤ん坊ロビーだった。そんな中、多感な年頃でもあるアニータは、モニカの夫の弟エーリに恋をする。

16歳の少女にとって自分とは誰なのかを示す唯一の証、それはアウシュビッツの記憶だった。が、叔母との生活ではそれも封印しなければならず、しかもチェコスロヴァキアでは外国人扱いで身分証明書も持たないアニータ。彼女は、文字どおり「誰でもない」存在だった。様々な人々との出会いを通して、自分とは誰なのか、アニータは問いつづける。

ところで、この映画の上映には困難が伴った。上映されたのはイタリア全土でわずか5都市のみ。かつてレジスタンスの都であったミラノにいたっては、一つの映画館も上映しなかった。映画マーケティング業界の人々が、「アウシュヴィッツ」という言葉が出てきただけで憂鬱な映画だと決めつけ、実際に作品を見ることもなく拒否反応を示したらしい。この映画は、イタリア映画業界ではいわば「お邪魔虫」的存在だったのだ。

ところが、上映する映画館が極端に少なかったことで、この映画はかえって人々の注目を集めることになる。この映画の上映運動がインターネット上で瞬く間に広まった。ツイッター上で若者を中心とした「Anita B.キャンペーン」が生まれ、ぜひ上映したいという学校や各種団体の要請が全国から次々と届いた。さらに、当時の大統領ジョルジョ・ナポリターノからは、映画に対する称賛と応援の手紙が届いた。

結果的に、監督がこの映画を一番届けたい相手であるより多くの若者たちの目に触れることとなる。

作品中からイタリア語のフレーズを紹介する。亡くなったお母さんに向けてアニータが日記を書く場面から。

"L’unica cosa che mi addolora è non poter parlare con nessuno di quello che abbiamo passato eccetto che Roby. Ma è troppo piccolo per capire. Pensa che in tutto questo tempo non sono mai uscita di casa. Devo aspettare i documenti, altrimenti come dice Eli, non sono nessuno."

「私を苦しめるただひとつのこと、それは私たちの身に起こったことを誰にも話せないということ。ロビーを除いては。でも彼はまだあまりにも小さすぎて私の言っていることは何もわからないわ。ねえ知ってる? ここに来てからというもの私まだ一度も家の外に出たことがないのよ。身分証明書ができるのを待たないといけないの。そうしないと、エーリが言うように、私は誰でもなくなってしまう。」

次回は、この映画から読み解くことができる当時のユダヤ人の置かれた状況について触れてみたい。