研究備忘録:ケルトの虎アイルランド経済変革の考察

概要

本稿は、1990年代半ばから2000年代後半にかけてのアイルランドにおける「ケルトの虎」期を包括的に考察する。経済指標の比較・分析、「ケルトの虎」と称されたアイルランド経済変革と「バルトの虎」と称されたポストソビエト型バルト三国経済変革のエストニア経済変革とのの比較、急速な成長がもたらした政治的・社会的影響、2008年以降の危機展開、及び小規模開放経済に対する政策的示唆について論じる。本稿は、企業支援政策とEU統合の下で実現したアイルランドの卓越したGDP成長、雇用拡大、FDI流入を明らかにするとともに、恩恵の不均衡、構造的不均衡、さらには2008年の厳しい調整局面が、持続可能かつ包摂的な成長戦略の重要性を浮き彫りにしていることを示す。

序論

「ケルトの虎」とは、1995年から2007年頃にアイルランドが、自国の歴史上前例のない経済成長を遂げ、ヨーロッパ内の比較的貧しい国から最も裕福な国の一つへと変貌した時期を指す(Wikipedia, 2023a)。この期間、アイルランドの経済は驚異的に拡大し、例えば1995年~2000年における実質GDPは年平均9.4%の成長を示し、1987年~2007年の間にGDPは合計229%増加した(Investopedia, 2024)。このブームは、国家主導の開発政策、法人税率12.5%の低水準、外国直接投資(FDI)の大幅な流入、若年層で英語を話す労働力、賃金上昇を抑制する社会的パートナーシップ協定、及びEU加盟による構造基金や単一市場アクセスの恩恵など、複数の要因が相まって推進された(Wikipedia, 2023a)。2000年代初頭には、アイルランドはグローバル化を象徴する成功モデルとしてしばしば引用され、アジアの高成長「タイガー」経済と比較されることも多かった(Wikipedia, 2023a)。

本報告書は、従来の分析を拡張し、以下の五点に着目する。第一に、成長率、雇用、FDI、財政政策に関する定量データを用い、政府政策が経済パフォーマンスにどのように影響したかを詳細に分析する。第二に、エストニアの2000年代における経済変革(いわゆる「バルトの虎」)と比較し、EU統合の役割や外部ショックへの耐性における共通点と相違点を明らかにする。第三に、ブームがもたらした政治的・社会的影響、すなわち移民、所得格差、労働参加率、及び繁栄の恩恵の普及状況について検証する。第四に、2008年の金融危機によりブームが終焉した後の、銀行崩壊や不動産市場の崩壊、及びその後の政策対応(EU‑IMF支援、緊縮財政、構造改革)について論じる。最後に、急速な発展を目指す他の小規模開放経済への示唆として、成長機会の享受と長期的持続性の確保とのバランスの重要性を強調する。以下、各節で詳述する。

ケルトの虎期の経済パフォーマンスと政策

【急速なGDP成長と投資】

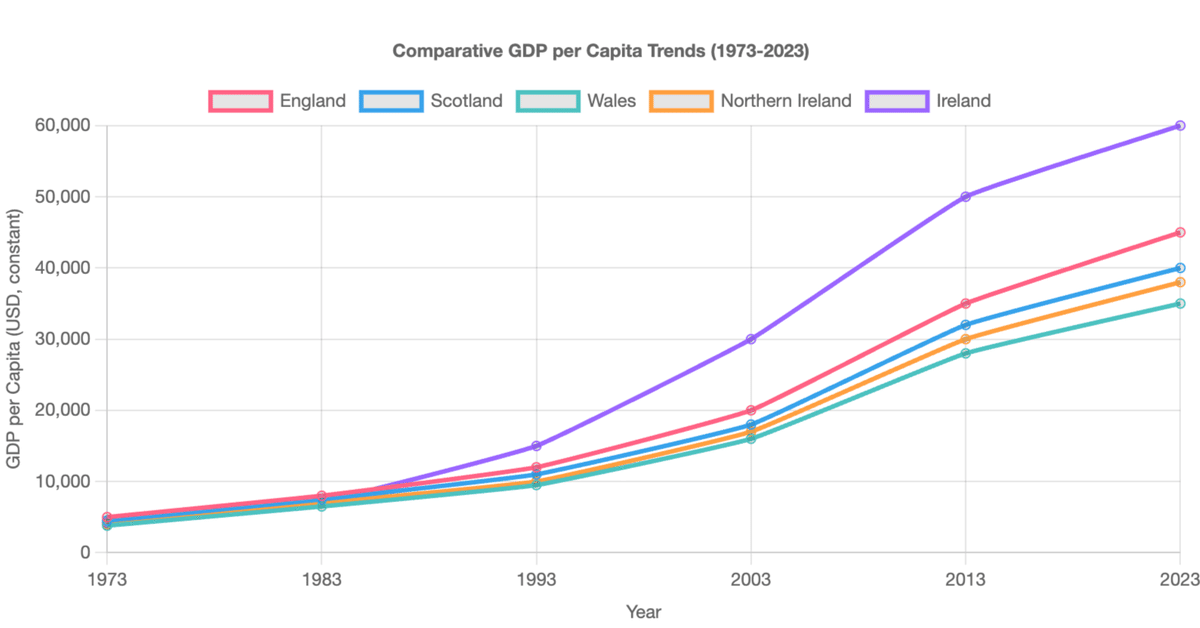

アイルランドは、ケルトの虎期において、著しいGDP成長と投資拡大が顕著であった。例えば、1995年~2000年の実質GDPは年平均約9%成長し(Investopedia, 2024)、当時は世界でも最も高い成長率の一つと評価された。また、1980年代後半から2007年にかけた累積成長は劇的で、アイルランドは西欧諸国との所得格差を急速に縮小した(Investopedia, 2024)。この成長は、主に輸出志向のFDIに支えられ、多国籍企業、特に米国企業が、高技術や医薬品分野でアイルランドの12.5%の法人税率とビジネス環境に惹かれて進出した結果である。2000年には、FDI流入がGDPの約20%に達し、外国資本の存在感が非常に高いことが示された(Faoláin, 2017)。その結果、アイルランドの一人当たりGDPは、1990年代初頭のEU平均約66%から2004年にはEU‑25平均の約140%にまで増加した(Faoláin, 2017)。

【雇用と労働市場の変化】

ブームは、アイルランドの労働市場にも大きな転換をもたらした。全体の雇用はほぼ倍増し、失業率は劇的に低下した。1980年代後半、失業率は15~17%に達していたが(Faoláin, 2017)、2001年には3.9%に低下し、ほぼ完全雇用の状態となった(Faoláin, 2017)。雇用の拡大は、技術、金融、建設、サービスなど幅広い分野で実現され、共働き世帯や女性の労働参加の増加が労働力供給の拡大に寄与した。かつては才能の流出が目立っていたアイルランドは、ネット移民国へと転換し、数千人の海外在住者が帰国し、また欧州内外からも労働者が流入するようになった(Faoláin, 2017; Nolan et al., 2007)。ブームの最盛期には、国内労働力だけでは賄いきれず、年間約20,000人の移民労働者が必要とされた(Faoláin, 2017)。

【財政政策と政府の役割】

政府は、ブームの促進と同時に、後の経済的不均衡の一因ともなった。1980年代後半、アイルランドは厳格な財政緊縮と改革により大幅な予算赤字を抑え、公共財政を安定化させた。1987年から1990年代初頭にかけては、支出削減によって赤字が縮小され、信頼性が回復された(Faoláin, 2017)。1990年代半ばには、政府債務は1980年代の100%以上から2000年代にはEU基準である60%を大きく下回る約25%まで低下し、財政状態が大きく改善された(Faoláin, 2017)。また、予算収支は1980年代の–12%から2006年には僅かな黒字に転じた。初期タイガー期の慎重な財政運営は、低インフレ・低金利の安定環境を創出し、投資を促進する基盤となった(3pas00.vp:CorelVentura 7.0)。しかし、ブームが進展するにつれ、政府は好況期の余剰資金を背景に、減税と支出拡大に踏み切った。例えば、物件開発や消費促進のための各種税制優遇措置が導入され、金融規制の緩和とともに建設ラッシュおよび信用拡大を招いた(Faoláin, 2017)。これらの政策は短期的な成長を支えたものの、経済過熱の兆候を見過ごす結果となり、2000年代初頭において低税率と高い公共支出が不動産バブルを助長し、景気後退時の緩衝力が不足する要因となった(Faoláin, 2017; Economics Observatory, 2021)。表1 は、1980年代後半から2000年代中盤にかけたアイルランドの主要な経済指標を示し、国民所得、雇用、及び財政健全性の大幅な改善を明らかにする。

表1から、2000年代において一人当たりGDPが欧州平均の2倍以上に増加し、失業率がほぼゼロに近づいたこと、また、公共財政が慢性的な赤字から黒字へと転じたことが明らかである。多国籍企業の流入により、アイルランドは高付加価値産業の拠点となり、EU統合は、EU凝集基金を通じたインフラ整備や単一市場による輸出促進といった形で経済成長を支えた(Wikipedia, 2023a)。さらに、1999年のユーロ導入により低金利の恩恵を受けた一方、これは同時に安価な信用が不動産ブームを招くという両面性をもたらした。総じて、ケルトの虎期において、アイルランドはグローバル化と巧妙な政策により、短期間で豊かな国へと変貌を遂げた。本節の次では、エストニアとの比較を通じ、共通の成長要因と重要な相違点について検討する。

比較的視点:アイルランドとエストニアの経済変革

アイルランドとエストニアは、「ケルトの虎」および「バルトの虎」という呼称で知られ、いずれも急速な経済成長を遂げた。両国とも自由市場政策とEU統合の恩恵を享受したが、歴史的背景や政策選択の違いにより、成長軌道に差異が見られる。

【成長軌道と要因】

アイルランドは1990年代から2000年代中盤にかけて大幅な成長を遂げたのに対し、エストニアは、1991年の独立後、2004年のEU加盟を契機に急速な成長を実現した。アイルランドのGDPは1990年代に約70%増加し、当時ヨーロッパ最高の成長率を誇った(RAIG, 2002)。一方、エストニアは基盤が低い状態から急速に成長し、2000年には6.4%、中盤には8~10%の成長率を記録した(Wikipedia, 2023b)。2007年の世界金融危機直前、エストニアの成長率は約8%で、これはアイルランドと概ね同等であった。共通の成長要因として、輸出志向のFDIが挙げられる。アイルランドは技術や医薬品など高付加価値分野を重視したのに対し、エストニアは急速な自由化により、特に北欧諸国からの投資を積極的に呼び込んだ。実際、エストニアは1990年代後半、中央・東欧諸国の中で一人当たりの外国投資額が最も高かった(Wikipedia, 2023b)。また、2007年には、エストニアの一人当たりGDPがEU‑15平均の35%から65%に上昇し、アイルランドと類似の急速な収束を示した(Faoláin, 2017)。

【政策枠組みの類似点と相違点】

両国とも低税率政策を基本とし、アイルランドはEU内で最も低い法人税率(12.5%)を維持して多国籍企業の誘致に成功した(Wikipedia, 2023a)。エストニアは、1990年代にフラット所得税(初期は約26%、後に約21%に引き下げ)を導入し、再投資利益に対しては税を免除するなど、企業にとって有利な税制を整備した(RAIG, 2002)。また、両国とも自由貿易、規制緩和、及び資本の自由化を重視した発展戦略を採用している(3pas00.vp:CorelVentura 7.0)。さらに、人的資本への投資も共通の課題であり、アイルランドは1970年代以降、高等教育の充実を進め、1990年代の技術ブームに対応した(Wikipedia, 2023a)、エストニアも伝統的な教育水準の高さを背景に、情報通信技術(ICT)を中心とした労働力を確保した。さらに、EU統合は両国にとって不可欠であり、アイルランドは1973年の加盟を通じて地域開発基金や広大な輸出市場を獲得し、エストニアは2004年の加盟により欧州の法的・経済的枠組みに組み込まれた。いずれも、EU構造基金を活用してインフラや制度を整備し、ユーロ導入(アイルランドは1999年、エストニアは2011年)により国際的安定性を確保した。

【外部ショックへの耐性】

2008~2009年の世界金融危機は、両国の耐性を試す大きな試練となった。エストニアでは、GDPが14%以上縮小し、失業率が約4%から18%近くに上昇するなど深刻な影響があった(Wikipedia, 2023b)。一方、アイルランドは、ピーク時から約8~10%のGDP減少、累計14%の縮小、及び失業率が4~5%から約14%に上昇するという影響を受けた(Wikipedia, 2023a)。しかし、対応策においては、アイルランドは信用拡大と不動産バブル崩壊に伴い銀行システムが破綻し、2010年にEU/IMFの支援を求めたのに対し(European Commission, 2019)、エストニアは厳格な財政運営と低い公債水準により、外部救済を受けることなく危機を乗り越えた(Wikipedia, 2023b)。表2 は、2006~2007年頃のアイルランドとエストニアの主要な比較指標を示す。

表2から、EU統合が両国にとって極めて重要であったことが示される。アイルランドは長年のEU加盟により大規模な資本流入を享受した一方、エストニアは加盟後、急速な自由化を遂げた。また、エストニアは低い公債水準と厳格な財政運営により、2008年の危機時に外部救済を受けずに乗り切ったが、アイルランドは銀行救済のため国際支援を要請せざるを得なかった(European Commission, 2019; Faoláin, 2017)。

政治的・社会的影響

ケルトの虎は経済面だけにとどまらず、アイルランドの社会、政治、及び人口動態に大きな変化をもたらした。本節では、移民、所得分配、労働参加、及び社会的流動性への影響について検討する。

【移民と人口動態の変化】

ケルトの虎期の最大の社会的成果の一つは、歴史的に見られたアイルランドからの大量流出が逆転し、帰国移民と新規移民が労働市場を支えたことである(Faoláin, 2017)。

【所得格差と社会的包摂】

急速な経済成長により平均所得は大幅に上昇したが、所得格差はあまり改善せず、アイルランドは依然として西欧の中で格差が大きい国となった(Nolan et al., 2007)。一部の統計では、上位層の所得割合が若干増加し、成長の恩恵が十分に均等に分配されなかった。しかし、絶対的には貧困や失業は大幅に減少し、全体として生活水準は向上した。

【地域間格差】

経済成長は全国的に均一ではなく、特にダブリンや東部地域が成長の中心となり、多国籍企業や金融サービスが集中した。一方、コーク、ゴールウェイ、リメリックなどの他の都市も成長したものの、農村部や西部地域への投資は限定的であり、地域間の格差が拡大した。政策担当者は、EU補助金を活用して、遅れている地域への支援を試みた(TASC, 2018)。

【労働市場と社会変容】

ケルトの虎期は、労働市場においても大きな変革をもたらした。女性の労働参加率が大幅に上昇し、共働き世帯の普及により家庭の所得水準が向上した(Nolan et al., 2007)。また、経済好調により長年の海外流出が止まり、国内外から多様な人材が流入することで社会全体が国際化・多様化した。しかし、ダブリン中心部やリメリックなど、一部都市部では恩恵が十分に行き渡らず、依然として貧困や治安上の問題が残った。

ポスト・ケルトの虎:2008年危機とその後

アイルランドの経済奇跡は、2008年の世界金融危機により突如として終焉し、国内の脆弱性が浮き彫りとなった。本節では、2008~2009年の危機がアイルランド経済に与えた影響、銀行セクターおよび住宅市場の崩壊、ならびにその後の救済措置と改革について論じる。

【2008年金融危機と経済崩壊】

2007年までに、不動産価格は持続不可能な水準にまで上昇し、家計やデベロッパーの債務が膨張、国際信用市場が引き締まる中、米国のサブプライム危機が世界に波及した。アイルランドは、過剰な不動産バブルと銀行の融資拡大により、欧州でも最も深刻な経済的打撃を受けた。ブーム期に膨張した銀行システムは、GDPの約4倍規模の貸出金を背景に、急激に支払い能力を失い(European Commission, 2019)、不動産価格の急落により、デベロッパーがローンの返済に苦しみ、銀行は不良債権を抱える結果となった。2008年後半、政府は銀行預金や社債を含む全銀行債務に対して包括的保証を実施し、銀行パニックの回避に努めたが、その結果、銀行損失が国家財政に転嫁された(European Commission, 2019)。

経済崩壊は劇的であり、2008年から2010年にかけてGDPは約14%縮小し(Wikipedia, 2023a)、2009年単独では約8%縮小した(Faoláin, 2017)。また、住宅市場は崩壊し、建設活動は停止、ピーク時の価格から50%以上下落した。失業率は、従来の4~5%から2010年には14%以上に急上昇した(Wikipedia, 2023a)。政府収入も大幅に減少し、2009年の予算収支は–14%の巨額赤字に転じ、特に不動産関連税収が消失し、社会保障費が急増した(European Commission, 2019)。さらに、銀行救済のため、一部銀行の国有化や国有資産管理機関(NAMA)の設立などの措置が講じられ、2007年の公的債務は約25%から2010年には100%以上に跳ね上がった(Faoláin, 2017)。

【政府介入と救済措置】

2010年後半、政府債券の利回りが急上昇し、銀行救済と巨額赤字が懸念される中、アイルランド政府は国際支援を正式に要請した。結果、EUとIMFは85億ユーロの救済パッケージを編成し、銀行システムおよび公共財政の安定化に努めた(European Commission, 2019)。この救済措置により、アイルランドはユーロ圏内でギリシャに次ぐ第2の救済対象となった。

【回復戦略と改革】

EU/IMFプログラム(2010~2013)の下、アイルランドは厳格な緊縮政策と構造改革を実施した。公共支出は大幅に削減され、政府職員の給与は5~15%の削減、社会保障費も縮小された(The Guardian, n.d.)。また、新たな資産税や一時的な所得税、及び付加価値税(VAT)の引き上げが行われた(Wikipedia, 2023b)。2008~2014年にGDPの約17%に相当する280億ユーロの財政調整が実施され、2009年の赤字14%は2015年までに3%未満に縮小された。金融部門では、弱体な銀行は統合・整理され、EU主導の銀行連合への移行が進められ、欧州中央銀行の監督体制が整備された(European Commission, 2019)。また、NAMAは徐々に不良債権を処分し、銀行の貸出状況は改善した。外部支援と低金利政策も、経済回復を後押しした。2013年末には救済プログラムからの脱出が達成され、2011年以降、GDPは回復傾向を示し、2014年には堅調な上昇基調が確立された(European Commission, 2019)。失業率も、2012年の15~16%から2019年には約5%にまで低下し、危機前の水準に戻った。しかし、回復は一様ではなく、国内需要の低迷や家計の負債負担、及び若年層の再流出などの課題が残った(European Commission, 2019)。

政策的示唆:小規模開放経済への示唆

アイルランドのケルトの虎の経験は、急速な成長を追求する小規模開放経済に対して、以下の重要な示唆を与える。

慎重かつ逆周期的な財政政策の維持

急成長期には莫大な収入が得られるが、政府が安心しすぎる危険がある。小規模開放経済は外部ショックに対して脆弱なため、好況時には財政余力を蓄え、赤字拡大を抑制することが不可欠である(Economics Observatory, 2021)。強固な金融規制と信用管理の実施

アイルランドの事例は、銀行のリスクテイクや不動産バブルの拡大を招く信用拡大を厳しく規制する必要性を示している。銀行資本要件の強化、住宅ローンの貸付比率の上限設定、及びマクロプルーデンシャル措置の導入が、経済過熱の防止に重要である(Faoláin, 2017)。経済の多角化と依存の回避

虎経済は初期には多角的な成長を実現するが、後に特定分野(例:建設、不動産)への過剰依存がリスクとなる。アイルランドでは、建設ブームに依存したことが不動産バブルを招いた。従って、産業基盤を多角化し、革新や研究開発(R&D)への投資を強化することが、持続可能な成長の鍵となる(Investopedia, 2024)。EU統合の恩恵を享受しつつ外部ショックに備える

EU加盟は大市場へのアクセスや構造基金の活用など多くのメリットをもたらすが、同時に外部ショックへの露出も伴う。政策担当者は、EUの財政規律を単なる規制要件としてではなく、インフラや教育などの長期投資に活用して経済基盤を強化する必要がある(Wikipedia, 2023a)。包摂的成長と社会的公平性の推進

急成長は国民全体の生活水準を向上させるが、所得格差や地域間格差が拡大する可能性もある。教育、社会保障、地域開発への投資を通じ、成長の恩恵を広く行き渡らせることが求められる(Nolan et al., 2007)。長期的保証措置や外部借入れの慎重な運用

2008年の銀行債務全般に対する保証は短期的な危機回避には効果的であったが、長期的には国家財政に大きな負担をかけた。小規模経済は、銀行部門の安定化のために、代替措置やリスク管理策を検討し、過剰な外部借入れを避けるべきである(European Commission, 2019)。

結論

ケルトの虎期は、ターゲットを絞った政策改革とEU統合を通じて、小規模開放経済が急速に豊かになる可能性を示す顕著な実例である。好ましい人口動態、低税率政策、教育投資、及びEU統合の恩恵により、アイルランドは急成長を遂げ、ほぼ完全な雇用と高所得への収束を実現した。しかし、急成長は同時に不動産バブルや銀行の脆弱性といった構造的な問題も内包し、2008年の深刻な危機を招いた。救済措置と厳格な緊縮政策、金融改革によって回復は果たされたが、その過程は国民に大きな負担を強いた。アイルランドとエストニアの比較は、成長、安定、包摂的発展のバランスを取る上で、政策立案者にとって貴重な示唆を提供する。

参考文献

Ó. Faoláin, C. (2017). The Rise & Fall of the Irish Celtic Tiger: Why Fiscal Policy Matters. Budgetary Research Review, 5(1), 57–65.

Investopedia. (2024). Celtic Tiger: Definition, History, and How the Irish Economy Thrived.

European Commission Representation in Ireland. (2019). The circumstances behind Ireland's bailout in the late 2000s.

Raig, I. (2002). Impact of EU Accession on Estonia’s Development. IES Proceedings 1.1.

Wikipedia. (2023a). Celtic Tiger – Causes and Consequences.

Wikipedia. (2023b). Economy of Estonia – History and 2000s Boom.

Nolan, B., et al. (2007). The Best of Times? The Social Impact of the Celtic Tiger. Dublin: IPA/ESRI.

TASC. (2018). Regional Inequality in Ireland Report.

Economics Observatory. (2021). Currency choice: Lessons from Ireland for an independent Scotland.

The Guardian. (n.d.). Irish austerity plan to save €15bn | Ireland bailout.

予備知識:

日本とアイルランドのGDP比較

2025年において、日本とアイルランドは、総GDPおよび一人当たりGDPの両面で顕著な違いを示しており、それぞれの経済規模や人口規模の違いを反映しています。

総GDPの比較

日本の経済規模はアイルランドの約8.5倍と大幅に上回っています。

日本: 日本の2025年における名目GDPは約4.242兆ドルと推定されています。実質GDP(インフレーション調整後)では約4.647兆ドルと見込まれています。

アイルランド: アイルランドの2025年における名目GDPは約4962億ドル(実質値)と推定されています。

一人当たりGDPの比較

当たりGDPは日本のおよそ3倍に達しています。

日本: 日本の人口は約1億2500万人と推定されており、一人当たり名目GDPは約33,936ドル(4.242兆ドルを1億2500万人で除算)と見積もられます。

アイルランド: アイルランドの人口は約510万人と推定され、一人当たり名目GDPは約97,294ドル(4962億ドルを510万人で除算)と見積もられます。

アイルランドと日本の東北地方の人口比較

2025年2月時点におけるアイルランドと日本の東北地方の人口は以下の通りです:

アイルランド:人口は約529万人。

東北地方:2021年時点の推計人口は約852万人

東北地方の人口はアイルランドよりも約323万人多いという結果が示されています。

しかし、東北地方では高齢化や若年層の流出に伴い、人口減少が進行している一方で、アイルランドでは近年、人口増加が見られています。