【オトコトモダチ】ソウルメイトを忘れた日

この記事は住野そらさんの『この気持ちもいつか忘れる』からインスピレーションを受けた実体験とフィクションを織り交ぜた短編小説 兼 読書感想文です。

「あなたは婚約してる女がいるのに、わたしのことを『ソウルメイト』って呼ぶ。『特別』っていう。あなたにとって、わたしはなんなの?」

焼ききれそうな切なさとやりきれなさと焦燥と、少しの、いや、本当は婚約までしているオトコトモダチに対して抱くには少しばかり大きすぎる期待をもって、わたしはやっと10年近く、密かに胸に抱き続けてきた言葉を、彼が飲むブラックコーヒーの上に吐き出した。

平日だというのに、ショッピングモールのスタバには人が溢れている。スーツを着ている人。自習している学生。おしゃべりに忙しい女子高生のグループ。新聞を読んでるおじさんに、子どもを連れた少しくたびれた顔をしたママたち。そんなザワザワとした喧騒の中、わたしたちのテーブルの周囲30センチだけが、静かだった。

あなた自身の手で、わたしにトドメを刺してくれ、と願う自分がいる。

わたしたちは、親友であり、ある意味では幼馴染だった。15のときに偶然出会い、いくつもの青い春を、夏の夜を、秋の木漏れ日を、冬の寒さを、一緒に歩いていった。時には隣り合い、手を繋いで。

そうして時は経ち、わたしたちはいわゆるオトナになった。現に、会うたび話をするのは互いの仕事や家族のこと、これから先の未来やお金、社会のこと。

それでも、あなたの前にいると、この超えてはいけないトモダチの境界線が、じれったくて、熱をもって、ジリジリとわたしの内側を焦がしていく。手を伸ばせば届くのに、絶対に手を伸ばしてはいけない、禁断の距離。

変わってしまったわたしたちは、それでもやっぱり変わらなくて。そんな変わらないあなたを前にすると、わたしは10代のあの夏の夜に、いやでも引きずり戻される。あなたの前では、わたしはいつまで経ってもハタチの壁を超えることができないらしい。

でも、お願いだから。わたしを過去のものにはしないでくれ、と願う自分も、同時進行的に存在している。どれだけの時を超えても、どれだけの人と体温や想いを交換しあったとしても、消えない想いというというものがある。取り換えられない席が、確かにわたしの心の中には存在していて、あいにくその席には、あなた以外の人は座れないらしい。もうずっと、ソコは空席のままだ。

人並みに恋愛をしてきた。あなたの後にも、あなたの前にも。そこにあった愛は本物だったと信じているし、この人と一生を添い遂げ、共に老いていこうと操を立てた人すらいた。

けれど。

どれだけ縁を繋ごうとう努力したって、約束を重ねたって、法的な縛りを課してみたって。そんなもの、時間の流れとともに風化する可能性をいつでも秘めている。人は豹変する可能性をいつでも秘めていて、それは残念だけれど、どちらかの努力で補えるものではない。

人の関係性はたやすく壊れる。人の気持ちは簡単にほどける。残酷だけれど、真実だ。どれだけ頑張ったって、努力したって、うまくいかないことっていうのは、この世の中には存在する。

そんなこと、わたしたち二人が、誰よりも知っている。

なんども付き合い、別れ、諦めきれず「もう一度試してみよう」とヨリを戻し、それでも結局はいつも別れることになってしまった、わたしたちは。

だからこそ。今度こそは、あなたには心の底から幸せになってほしいと願う。その幸せを壊すきっかけには、死んでもなりたくない。本当に、本気で、そう思う。

でも。人の気持ちは移り変わるものだということ。そして変わらない想いもあるということ。わたしの心の中にある、他の人の温もりでは満たされることができない空席が、その空虚さが、みじめで自分勝手で甘美で馬鹿らしい期待を、願う。

矛盾。

だから、お願い。

わたしを解放して。

どちらの結果を望んでいるのか、わたし自身もわからないまま、ただ彼の言葉を待つ。わたしたちのトモダチとして、幼馴染としての関係性が、ここで終わりを遂げる可能性も十分にあった。空中に放たれてしまった言葉を、今さら呑み込んで存在しなかったことにはできない。裁判官の前で判決を待つ人は、こんな気持ちになるのだろうか。

いや、でも。

ほんの少しでも、わたしの言葉であなたの心に爪痕を残せるのなら、それは幸せなことだと思う自分もいる。

矛盾。

わたしの問いかけに、コーヒーを手にとって、彼は一口飲んだ。

静かに、正しい言葉をまとめているように見受けられた。嘘をつく人でないことは知っている。わたしの気持ちも、きっとある程度は知っている。いや、どうだろうか。彼にとって、わたしはどんな存在なのだろうか。嫌われるように仕向けたこともあった。トモダチにしては、特別で。ソウルメイトという割には、ありきたりな関係性。

彼が真剣に答えを探してくれていることがわかっていたので、わたしもこの居心地の悪い沈黙の中に身を置き、彼の言葉を待つことを決める。もう、なにも言葉を重ねるな。言うべきことは言った。これ以上、彼を悩ませるな。わたしの理性が、声をあげる。

彼が、ふたたび、コーヒーを飲んだ。彼のコーヒーカップを持つ筋張った手。あの手。わたしの手に酷似した、あの手。ギターを弾いてくれた、あの手。花束を贈ってくれた、あの手。車のハンドルを握っていた、あの手。運転中もずっとわたしの手を握り続けてくれた、あの手。わたしを優しく撫で、抱きしめてくれた、あの手。今はもう、わたしのものではない、あの手。

わたしの理性はあっという間に隅に追いやられる。

いっそ、すべてを告げてしまいたい。

付き合っては別れてを繰り返した5年間の記憶が、わたしという人間を構成しているということ。大晦日の23時、二人乗りをしながらあなたの地元からわたしの地元の神社へと向かった。凍りついた空気。凍った空に貼りついた満天の星々の輝き。はぁと吐き出す口から漏れ出す、白い息。風に乗って流れてくるあなたの香り。乾いた土だけが残った田んぼの畦道を自転車漕ぎながら、あなたが突然「あ。」と言った。

「今、この瞬間。記憶に刻まれた。一生忘れないやつだ。」

その言葉が幸せな呪いとなって、わたしの記憶にも刻まれた。一生、消えることのない、17歳の冬の夜の、輝き。

待ち合わせ場所に立って、携帯をいじっているあなたを遠くから見つけた。その瞬間に、高鳴る胸。心拍数があがる。心臓がギュッと見えない手に掴まれたかのように苦しくなる。甘い、痛みだ。19歳の春。

はじめてあなたに出会った日。そのときの、飄々としたあなたの立ち姿。声。少しダボっとしたジーンズのポケットに突っ込んだ手と、赤い靴。少し長い襟足。面長の顔。15歳の、夏。

抱きしめ合いながらベットで音楽を聴いていた。彼の胸板に顔を埋めて、彼の香りに包まれる。彼は、わたしの頭に顔を埋めて「はあ、俺、今本当に幸せだわ。」と声を漏らした。「…なぁ。大人になったら、結婚しような。」囁くような小さな声とは裏腹に、わたしを抱きしめる腕に少しだけ力が強くこもった、16歳の秋。

そんな瞬間たちが、青春の輝きの数だけ、この胸のうちにある。この胸の真ん中の空席のまわりを、ふわふわと浮遊している。それらを時たま掬ってみては、その味を、温もりを、感覚を、その輪郭をなぞる。できるだけ、丁寧に。忘れないように。

いっそ、すべてを告白してしまいたい。

あなたじゃない人の隣で抱き合い、体温や喜び、幸せを分け合いながらも、あなたが夢に出てきていたこと。絶望に近い諦めを感じて、その新たな温もりを手放してき続けたこと。そのたびに、こころは何度も傷つき、絶望していたという事実を。この心の空席は、あなた以外には埋められないのだという、残酷な事実をなんども突きつけられたこの10年の葛藤を。その間も、あなたの隣にいた彼女の存在。あなたが笑顔でいれるなら。彼女があなたを幸せにしてあげられるのなら、支えてあげられるのなら。わたしにはできなかったこと。彼女があなたにしてあげられるのなら。その幸せを、心から願った。その幸せを、わたしがあなたに与えるチャンスをもう一度与えてほしいと願った。

矛盾。

そのすべてを笑顔で押し隠し、トモダチとして、数年に一度、あなたに会っていたことの、すべてを。

彼は、コーヒーカップを静かにテーブルに戻した。真っ黒なコーヒーを見つめ続けていた彼の視線が、力をもって、ゆっくりとわたしの目を見据えた。彼の口が、丁寧に、優しく、言葉をつむぎだす。

「俺は、お前のことをソウルメイトだと思っている。俺らが過ごしたあの10代の時期は、俺たちの青春そのものだった。あの頃の記憶が、俺という人格を形成してる。だから、お前はこれからも一生、俺にとって特別な存在だし、俺という存在と人生の一部だよ。でも、俺が今も恋しているのはあの頃のお前であって、今のお前じゃない。」

『この気持ちもいつか忘れる』をの最後のページをめくり終わったとき、自然とこの一連の出来事を思い出した。わたしの幼馴染であり、元カレであり、親友であるオトコトモダチに言われた、言葉たち。かれこれ5年近く前の出来事だった。

退屈な日常に飽き飽きしながら暮らす高校生のカヤ。平凡なクライスメイト達を内心で見下しながら、自分自身も同じくつまらない人間であることを自覚していた。そんなカヤが16歳の誕生日を迎えた直後、深夜のバス停で出会ったのは、爪と目だけしか見えない謎の少女だった。突然のあまりに思いがけない出会いに、動揺するカヤ。しかし、それは一度だけのことではなく、その後、カヤは少女・チカと交流を深めていく。どうやらチカはカヤとは異なる世界の住人らしい。二人の世界には不思議なシンクロがあり、チカとの出会いには何かしらの意味があるのではないかとカヤは思い始める。

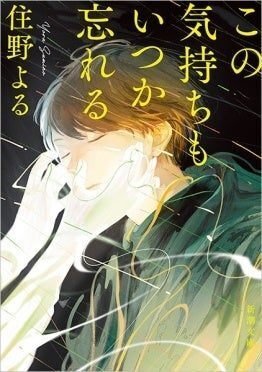

『君の膵臓を食べたい』で作家デビューした住野よるの初めての恋愛長編小説。そんな前知識なんて一切なく、書店でふらりと時間を潰していたら、表紙がやけに輝きをもって自身の存在を主張していて、わたしの足を止めた。

「境界線を超えて君に触れたい - それは高校1年の冬だった - 」

黄色い帯に書かれた言葉に、無意識に手が伸びる。

裏表紙のあらすじに目を通し、そのままパラパラとページをめくる。

そこから、1ページ目を開いて読んでみた。

どうやらこの生涯っていうのは、くそつまんねえものだ。大人達がこぞって十代の頃が一番楽しかったと言うのがその証拠だ。この何もない毎日のことを賛美して羨ましがるなんて、俺が今いるこの場所から浮き上がることがもうないだなんて。

[中略]

途方にくれる。途方にくれるしかない自分にも、途方にくれることすらしない奴らにも、怒りが湧く。

つまんねえってことに怒り続けている今が、人生の最高潮らしい。

本当に馬鹿みたいだ。

なあ、頼むよ。

誰か俺の気持ちごと連れ去ってくれ、こんな意味ねえ場所から。

よし、買おう。

即決だった。そこに理由なんて、必要ない。

本を選ぶときは、基本的にいつもこの手順だ。

でも、そう。

強いて言うのであれば…

「俺が今も恋しているのはあの頃のお前であって、今のお前じゃない。」

彼のこの言葉を、当時のわたしは理解できなかった。10代のわたしは彼にとって魅力的だったけれど、時を経て変わってしまったわたしは、彼の目にはもう当時のような輝きを持っていないのだと、認識した。

10代の頃、わたしたちの関係性は確かに「特別」だった。互いに、そして周囲のみんなも、それを認識していた。でも、その10代の頃の熱量を「今」という時間まで、当時と同等の熱量をもったまま持ってくることができなければ。それはつまり、その「特別」のすべてを失ってしまうことなのだ。だから結局、わたしはもう、彼の中では「特別」ではないのだ。どれだけ綺麗な言葉で前置きを飾ろうが。

当時スタバで彼と向かい合って座っていたわたしは、彼の口から紡ぎ出される丁寧で、優しい言葉を、わたしたちの「特別の終焉」として受けとった。過去に特別であったとしても、今、過去と同等の熱量を持って特別で居続けなければ、それはもう「特別」ではない。

わたしにとって、あなたは「特別」という席からどいてくれないのに、あなたの中でのわたしという「特別」という席は、もう無くなってしまったの?そんなの嫌だ。そんなの、わたしたちの「特別」が特別ではなくなってしまう。

だから、彼の言葉はある種の裏切りとして、わたしの胸に寂しさと悲しみという棘を残した。

でも、そうじゃない。

全然、違う。

あのスタバで話した日から数年。

「俺が今も恋しているのはあの頃のお前であって、今のお前じゃない」という言葉を幾度も反芻し、輝かしい瞬間たちの輪郭を何度もなぞり、自分で導き出した、ひとつの答えがあった。

その答えが、住野よるさんが書いた『この気持ちもいつか忘れる』の中に、ぽとりと置いてあった。

「教えてあげる。あんたに何が起こったのか」

「教えてくれ。頼む」

「忘れたんだよ」

「忘れたの。チカへの想いを、これまでの時間の中で」

「そんなわけ」

「でも、実際に、あの頃と同じ思いを持っていないって気づいたんでしょ?」

そう。

わたしたちは、忘れたのだ。彼も、わたしも。お互いが強く持っていた気持ちを。

記憶としてなくなったわけではない。わたしたちが互いにそれぞれの青春の根幹を、そしてわたしたちというそれぞれの人格を形成したという事実は消えない。強く、熱く、10代だからこそできる爆発的なエネルギーで、互いに強く恋していたという事実は、一生、消えない。

でも、彼が恋しているのは、彼の記憶の中の10代の頃のわたしだ。

そして、わたしが恋している彼も、わたしの記憶の中の10代の頃の彼だ。

当時の身を焼き切るような熱情を、オトナになったわたしは忘れてしまった。現に、わたしは何度も自分の心の真ん中にある空席のまわりに浮遊する瞬間たちを、掬っては、その輪郭をなぞり続けた。でも、それは輝かしく切ない記憶の輪郭をなぞっているだけであって、今というこの瞬間、自分の胸の内にリアルとして湧き上がる想いや熱情ではない。ただの記憶の再生に過ぎないのだ。

彼は、わたしよりも早い段階でそれに気づいていた。

わたしは、「俺が今も恋しているのはあの頃のお前であって、今のお前じゃない」と言われた当時、そのことに気づけていなかった。

そう。

あの段階で既に、彼だけではなく、わたしも、忘れていたのだ。

それに気づくタイミングが違っただけの話だった。

でも、それは悲しいことでは、決してない。

住野よるの本を購入し、書店に併設しているカフェに座って読み始めたとき、なぜか彼のことが頭に浮かんだ。強く。まるで、今にも彼がこのカフェにふらりと入ってきて、わたしを見つけて至極当然のように「よぉ」と言って、わたしの前に座るような。そんなイメージ。

実際、そんな偶然というには運命的な偶然は、特に10代の頃はなんどもあった。

車の免許がない高校生の移動手段は、自転車。適当に、ヘッドホンで大音量の音楽を垂れ流しながら、適当に感覚のままに道を曲がり続け、適当に夜の街を自転車で回遊する。つまらない日常。大人でも子どもでもない中途半端な自分。ぶつける対象のない漠然とした怒り。それらを、夜の風が絡めとってどこか遠くへ飛ばしてくれた。その風を感じるために、わたしはなんども自転車に飛び乗っては、夜の闇の中へと自分自身を沈めた。

ひとりのときもあれば、女友達と一緒のときもあった。そんなとき、同じように自転車で回遊していた彼とすれ違うことがよくあった。

別に小さな街ってほどでもない。むしろ、大きい方だ。住んでいるところが近いわけでもない。自転車で1時間。車で20分程度。むしろ、かなり遠い方だ。それでも、かなりの確率で、会えた。大通りを挟んだ反対側にいたとしても、絶対にお互いに気づいた。別に、いつも通るお決まりのルートがあったわけではない。いつも、本当にデタラメだった。それでも、いつも、会えた。

さっきまで相手がいた場所に、後からもう片方が行くこともザラにあった。もちろん、偶然だ。「今どこいんの?」と電話かメールで聞かれて「〇〇にいるよ」とか、場所の写真を送る。すると彼は一瞬息を吸い込んで。それから「ぷはっ」っと笑うと「俺、10分前までそこいたわ」と言う。「やっぱり俺たちソウルメイトだな。」と笑い合った。

もしくは、「ねぇ、今〇〇にいるんだけど、さっきまでここいた?」と連絡がくる。実際、さっきまでわたしがいた場所だった。お互いに、なんとなく、お互いが残した気配のようなものを嗅ぎ分けることができていた。それを普通のことだと、素直に受け入れられていた。それは、お互いにお互いのことをソウルメイトだと認識していたから。付き合っていたときも、そうでないときも。

オトナになってからは、そういう偶然は極端に減った。でも、まったく無くなったわけではない。コンビニに行くと、彼がコンビニの入り口から出てきて、「よぉ」とごく自然に手を上げる。数年ぶりの再会だったとしても、お互いのスタンスは変わらない。別に、家に近いコンビニというわけでもない。むしろ、行ったこともないコンビニだ。彼はコンビニに入ろうとするわたしに合わせて、回れ右をして「コーヒー飲むか?奢るよ」ともう一度コンビニに入ってくれる。10分だけ、彼の車でコーヒーを飲みながら互いの近況報告をして、「ま、お互い死なない程度に頑張ろ」と言って別れる。じゃあな、と手を振る彼の左手の薬指で指輪がキラリと光っていた。スタバで言葉をコーヒーの上に吐き出した日から、数年経っていた。

読み始めていた本はそのままに、自分の心の真ん中にある空席のまわりの記憶たちを掬って、無意識にその輪郭をたどっていた。そういうことも、この数年で、だいぶ減った。これだけどっぷり輪郭を感じるのは、久しぶりだった。

それらは、今となっては「懐かしいなぁ」と目を細めて微笑むことのできる、優しい記憶となっている。高校生の頃、同級生たちとバカ騒ぎをして楽しんでいた記憶を反芻して、愛おしく懐かしむ気持ちと変わらない。

「忘れていいよ」

彼女は、繰り返す。俺は首を横に振る。

「忘れたら、全てが嘘になる」

今度は彼女が、ゆっくりと首を左右に二往復だけさせる。

「嘘になんてならない。私達は忘れていく。どんなに強い気持ちもちょっとずつすり減って薄れて、かすれていく。でも、その時の自分の気持ちが嘘だったことには絶対にならない。あの頃、死にたくなるほど退屈だったことも、大好きになれるバンドと出会って変わろうと思ったことも、香弥くんが

チカを好きだった気持ちも、一つも嘘じゃない」

[中略]

「だから今、その自分の心と大切なものに恥じない自分でいなくちゃいけない。そうでいたい。悩んで苦しんで今を積み上げていくことしか出来ない。それを繰り返した時に、チカを好きだった自分が確かにいたっていう今が出来る。音楽に影響を受けた自分は間違ってなかったって今が出来る。そうして生きていくことしか出来ないんだよ、きっと。だから、もう、いいよ」「忘れても大丈夫」

忘れても大丈夫。

前に進んでも大丈夫。

わたしの心の真ん中にある空席は、きっと彼以外の人には埋められない。空席は、空席のままで残り続けるのかもしれないし、もしかしたら気づけば彼以外の人がそこに座るのかもしれない。先のことはわからない。でも、どちらに転んだとしても、それでいい。

そのまわりを浮遊する記憶たちは、「その席に座っていた人がいた」という事実は、どれだけわたしが忘れたとしても、消え去ることはない。

けれど、彼と時たま出会うことがあったとしても、わたしの心が焦燥に燃えることは、もうない。彼を前にして感じる気持ちは、過去の記憶の延長に存在する深い友情と信頼だと、理解しているから。

忘れてもいい。

お互いに、別々に家庭を持って、深く愛し愛される関係性が築けるのならば、それは幸せなことだ。彼にはわたしじゃない大切な人がいて、わたしにも彼じゃない大切な人がいる。お互いに、幸せに生きていれば、それでいい。それが、お互いの現在地点。

忘れてもいい。

変わっていってもいい。

それが、人が子どもから大人へと成長する自然な姿に違いないのだから。

忘れてもいい。

変わってもいい。

それでも、変わらないものは、きっとあるから。

唐突に、テーブルの上に置いていたわたしの携帯が震える。

「ちゃんと生きてるかー?」

彼からだった。

一瞬息を吸い込んで。それから「ぷはっ」っと笑った。

「今、〇〇のカフェで、あなたが偶然入ってきそうだなーって思ってたところだよ」

そう返信すると、「俺、さっきまでそのカフェの隣のお店に寄ってたよ」と返事が来た。

画面越しでもわかる。

彼もきっと、一瞬息を吸い込んで。それから「ぷはっ」っと笑ったに違いない。

大切な、わたしという人間を構成してくれた大きな一部。

わたしの幼馴染。

わたしの親友。

変わり続ける人生の中で、変わらないもの。

いいなと思ったら応援しよう!