着物でお出かけ[蝶の大島紬で初詣編]

それは前日、着物のしつけ糸を取るところから始まった。

母のために40年近く前に仕立てられた着物だけど、まだ一度も袖を通されていなかった。

大きく縫われた糸の端を探し、慎重に切って、指でシュッ、シュッと引き抜いていく。

着物と同柄の羽織もあって、全部取り終えてハンガーに掛けたら感慨深かった。

「やっと出番が来たね。」

お次は襦袢に半衿を縫い付けた。

新しく購入した、クリーム色に花模様の半衿。

YouTubeの2つの動画を参考にしながら、ちくちく手で縫っていく。

初めてなのもあって手間取って、それだけで午後が終わった。

そして待ちに待った当日、朝早くから用意を開始。

肌着を着てからメイクとヘアセットをする。

メイクは簡単に、下地も塗らずにファンデーションをはたいただけ。

髪はくるりんぱをしたアップスタイルにしたくて頑張ったけど、うまくできず、結局お団子をしてクリップでとめた。

いよいよ着付け。

今回は長襦袢の代わりに半襦袢と裾除けを着た。

“うそつき半襦袢”というもので、衿合わせが簡単にでき、替え袖がついていて袖の位置が調節できる。

ついに着物に袖を通す。

蝶の柄の大島紬。

母が結婚した時に祖母から贈られたもののようだけど、母は存在をすっかり忘れていた。

祖母の着物をもらった機会に、母の着物もタンスごと譲り受けた。

着付け本のコピーとYouTubeを見ながら着ていく。

お正月早々に別の着物を一度着たから、流れはだいたい覚えていたけど、細かなポイントを一つ一つ確認しながら。

伊達締めまで結んだあと、背中のシワがなかなか取れなくて、母に引っ張ってもらった。

やっと帯を結ぶ。

この帯も着物と一緒に誂えてもらったであろう、絞りの名古屋帯。

椿柄か、もしくはバラ柄?のワンポイント。

正面の柄を左側に出したかったけれど、右側にしかならなかった。

お太鼓の形は前よりうまくできたけど、タレが少し長すぎたかな。

帯締めと帯揚げをきちんと結び直す。

帯締めはリサイクル品で、300円で手に入れた。

帯揚げは新しく購入したもので、グラデーションが綺麗で気に入っている。

半衿と色を合わせた。

見込みよりは早く着られたけど、この時点で午前11時。

お昼は着物を汚さないように注意を払いながら、助六寿司をつまんだ。

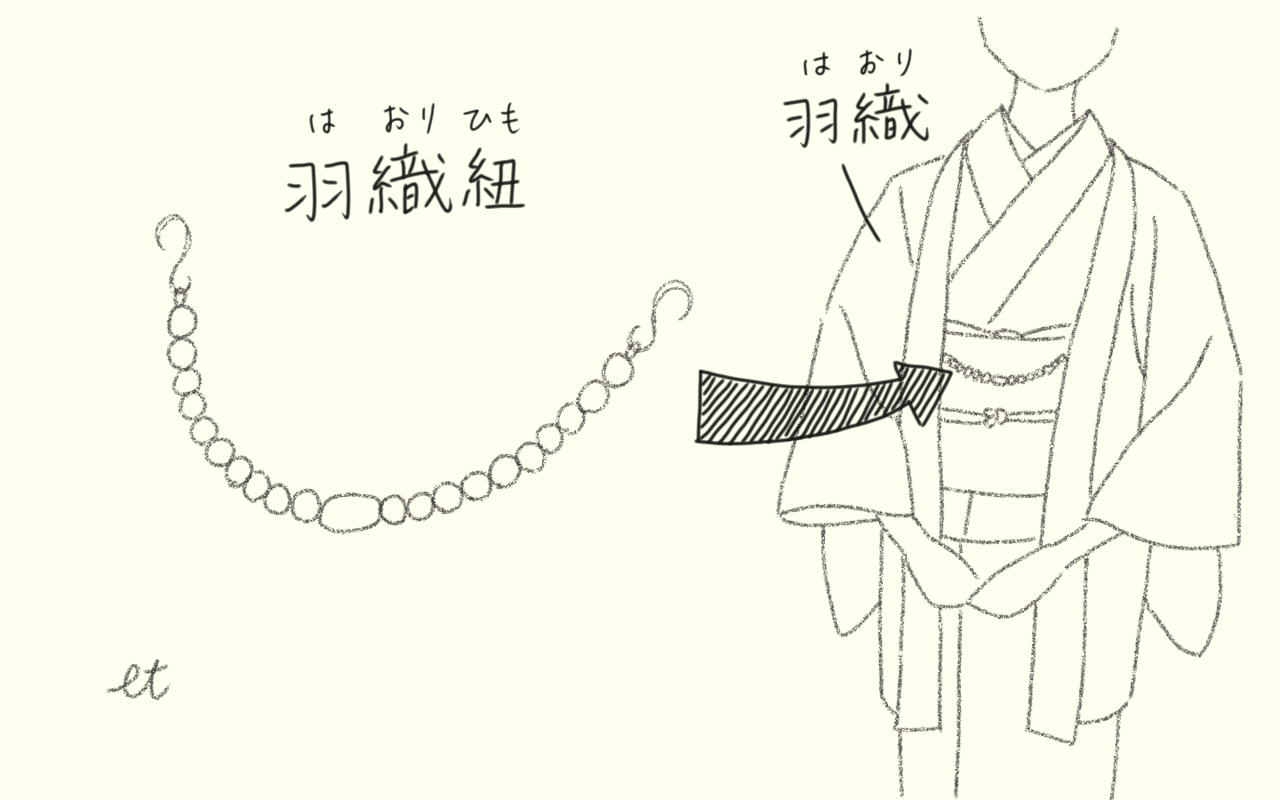

そして羽織を着て、サンゴの羽織紐を付けて、ブーツを履いて、出かける準備は整った。

このピンクのサンゴの羽織紐も、母が持っていたもの。

お出かけ先は、お城跡のそばのレトロな雰囲気漂う石畳の通り。

小さな小さな神社もあって、そこで初詣をした。

通りの両側には長屋が並んでいて、立派な植え込みがある。

その日は暖かくて、突き抜けるような青空。

着物を着て、古い町並みを小股で歩く、非日常感にときめいた。

【あとがき】

着物に詳しくない方には伝わらないかな?と思って、説明イラストを描き始めたら、4枚にもなりました。

伝わったら幸いです。

トップのイラストは、着た着物をもとに描きました。

色柄はこんな感じなのですが、人物はもちろんフィクションです。

着物を着て、イラストを描くまでをセットにして楽しんでいます。

いいなと思ったら応援しよう!