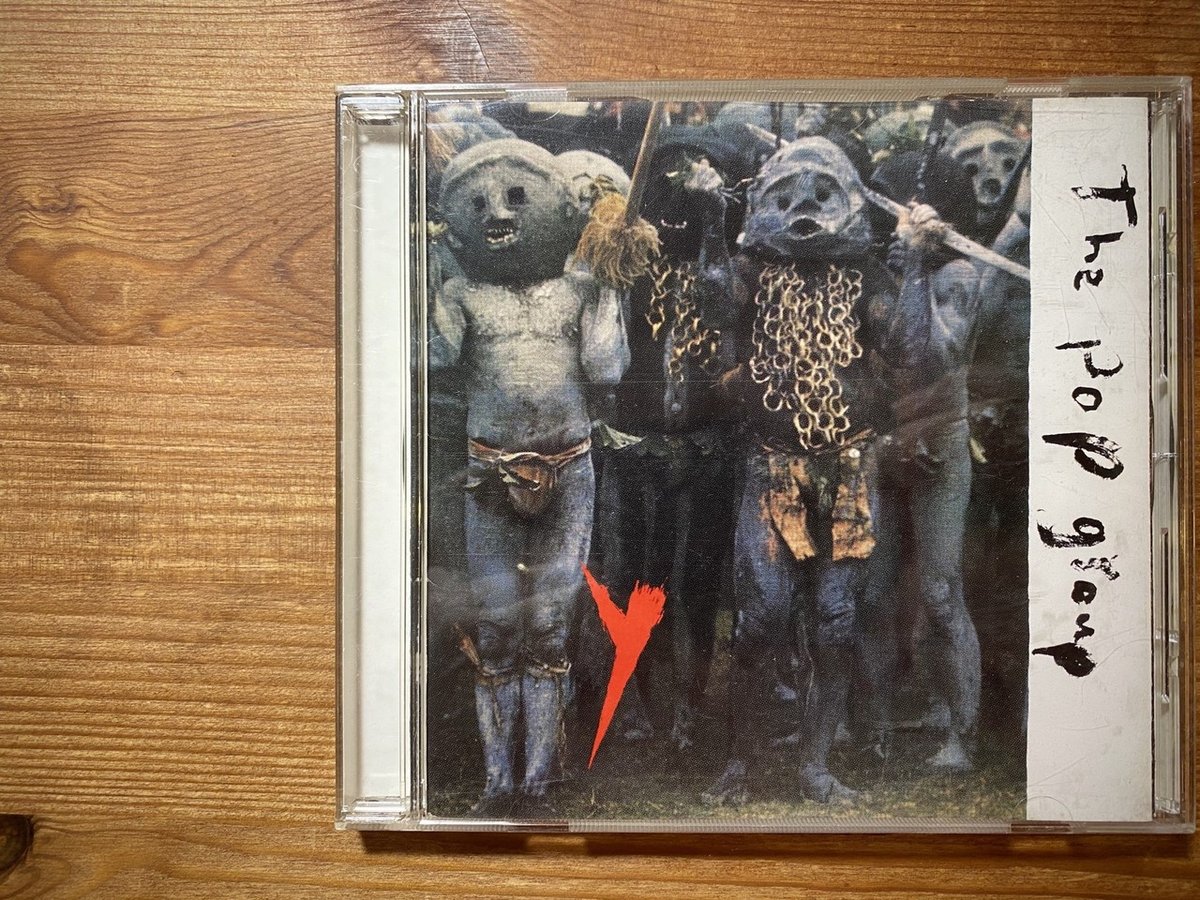

Rock|ザ・ポップ・グループ《Y(最後の警告)》

イギリスの覆面アーティスト、バンクシーについて原稿を書くため、ここ数週間、いろいろと調べていたところ、懐かしい「ザ・ポップ・グループ」の名前が出てきた。

ええ、バンクシー調べてて、このバンドに出会うとは! と驚いてしまった。

ザ・ポップ・グループといえば、パンクからニューウェーブのはざまに、実験的な音楽でひとつの地位を築いたといわれるイギリスのバンド。10代の頃、勉強もかねて過去の名盤を買い漁っていたときに、ジャケットの奇抜さが気になり買ったアルバムである。

シャープなギターカッティングと、ダブの残響音を大きくかけノイズギターやパーカッション、ヴォーカル。ベースラインはポコポコとファンキーなフレージングが聞こえる。

当時は、カッティングギターの使い方が、コテコテのブラック・ミュージックじゃなくて、洒落たカッコよさを感じていたけど、それ以外は、メロディもイマイチきれいじゃないし、フリーキー過ぎてついていけない。そんな印象があって、積極的に聴かなかったアルバムである。

好きではないけど名盤の意味がわかるようになった

バンクシーとの関係でいえば、同じイギリス南部の港湾都市、ブリストルの出身であること。そしてともに、パンク・ロックが攻撃した、消費主義や商業主義、権威主義を否定し、反権力、反戦争といったメッセージを引き継いでいることがあげらられる。

ザ・ブルー・ハーツのようなバンドをパンクと考えている方には、「これがパンクなの??」って思うかもしれないが、ザ・ポップ・グループとバンクシーともに、表現の手法ではなく、パンク・ロックが現代社会の光の部分を攻撃しようとしたその精神を引き継ぎいでいるといえる。

とくにザ・ポップ・グループは、いわゆるパンク・ロックが技法の点ではオーセンティックで、過去の表現を超えられなかったという限界を乗り超えようした点で、「ポスト・パンク」と言われている。

じっさいの曲を聴くとわかるが、ロックがそもそも和音の進行で成り立つヨーロッパ的な音楽の延長線上から逃れられない運命をつねに持ち合わせていると僕は思っているんだけど、このザ・ポップ・グループは、非ヨーロッパ圏の音楽を自由に取り入れながら実験性の高い楽曲をこのアルバムで披露しているところが、いま聴くとよく理解できるし、「衝撃的なロックアルバム」と称される理由もよくわかる。

と、つらつらとわかったようなことを書いているけど、10代の終わりとか、20代の初めにこのアルバム聴いてもイマイチ、ピンとこなかったというのが本音で、あまり偉そうなことはいえないのも事実だ。実際、このアルバムに出会ったころは、1990年代後半だと思うから、その時はローリング・ストーンズとかの60年代のブリティッシュロックとかガレージっぽい音楽が好きだったから、わからないし、興味がわかなくて当然なのだが。

つまりいまは、頭で「なるほど」と思っているだけで、本質的に「好きなアルバム」ではないのだ。「歴史的意義がわかるアルバム」といえばいいだろうか。

分析・観察の対象としての名盤

「好きではない」んだったら、聴かなければいいじゃないか、と思うかもしれないが、それは違う。

「歴史的意義がわかる」というのは、なぜこのアルバムが評価されているのかを理解できるということ。もっといえば、そこから世間から評価されることの本質や法則を読み解くこともできるといえる。

たとえばこのアルバム《Y(最後の警告)》がリリースされたのは、1979年。この年リリースされたアルバムを見てみたい。

クラッシュ《ロンドン・コーリング》

知性派パンクバンドの3枚目にして2枚目の大作、キャリアハイと名高い名盤。

プリンス《プリンス》

後に黒人ロックスターのひとつのイコンになったプリンスのセカンド。「I Wanna Be Your Lover」がヒット。

マイケル・ジャクソン《オフ・ザ・ウォール》

マイケルの実質デビューアルバムとも言われる作品で、80年代に切り拓くポップスターへの道の第一歩。

スペシャルズ《スペシャルズ》

スカ・バンドの草分け的存在のデビューアルバム。

ちなみに、1979年2月に元セックス・ピストルズのシド・ヴィシャスが死去している。

やや恣意的なラインナップだが、ここで僕が言いたいのは、この時にすでに1980年代のMTVの予兆はあったし、アメリカ的なポップ・スターが到来する時代の空気感がすでにあったということである。

そのなかで、同じ年にザ・ポップ・グループが《Y(最後の警告)》をリリースしたことを考えると、そしてその先には、1990年代のヨーロッパのミュージックシーンの復権、ケミカル・ブラザーズやダフト・パンクといったエレクトロ・ダンス・ミュージックに接続していくレールが見えてくる。

1979年に突如あらわれたロック史の異端が、10年かけてようやく正統になっていくような、文化史の方法論のようなものを、そこに感じるのだ。

この文化の生まれ方、伝播の仕方は、とても勉強になる。

自分たちが存在する文化を理解して、それがどこに権威を求めているのか、何を当たり前と思っているのか、無意識に崇拝している神話のようなものをどこまで解体していけるのか。それを成しとげた未来に、新しい表現が生まれる。このアルバムは、聞くたびにそんなことを学ばしてくれる成功者の実践プレゼンテーションのように見える。

「好きであること」と「存在を理解すること」は、別のことのように思う。どちらも意味あることで、「結局、好きじゃないんだね」みたいなことではない、分析、観察の対象としておもしろいか、ということなのかもしれない。

おそらく20年ぶりぐらいに聞いたザ・ポップ・グループが《Y(最後の警告)》にそんなことを考えさせられた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

【明日の予告】

明日のnoteのテーマは「Life」です。僕自身の生き方や大切にしていることを書いていく企画です。ゴッホやゴーギャン、セザンヌというポスト印象主義と呼ばれる画家が好きなのですが、そのときに彼らのことを「印象派を乗り超えようとした」という表現を使います。ぼく、この「乗り超える」という表現が、道を歩み続けながら、壁の向こうを信じるというスタンスを感じて好きなのです。自分のなかにある「のりこえていこう」の精神について書いてみようと思います。

いいなと思ったら応援しよう!