Life|#RESQ の音声ガイド「声の手紙」に込めた思い

メンバーの一人として活動している #CookForJapan が、オンラインマルシェを運営する食べチョクさんとコラボレーションして「RESQ by #CookForJapan 」という期間限定プロジェクトを開催しています。

6/16(水)から30(水)まで新大久保で開催中のリアル店舗や、すでに全品売り切れになっていますが、#CookForJapan (以下、CFJ)のメンバーの料理をまとめてお送りする通販セットなど #RESQ プロジェクトとしては、さまざまな取り組みをしているなかで、僕自身としては「声の手紙」というものを企画しました。

「声の手紙」は、#RESQ プロジェクトのなかでも通販商品を作るにあたって#SOS食材 を購入させてもらった生産者さんと、CFJ のシェフ、さらに食べチョク代表の秋元里奈さんとCFJ 代表の神谷隆幸さんの対談などを文字通り「音声」だけで配信する有料コンテンツ(800円、税込)です。

イメージは、美術展などで販売されている音声ガイドですね。

CONTENTS

☑特別対談「RESQを楽しんでもらいたい」

食べチョク代表・秋元里奈さん×#CookForJapan代表・神谷隆幸

☑生産者の声

大田 豊さん(おおた農場)

兎澤 忠良さん(果実庵とざわ)

桐原将輝さん、つぐみさん(KR.~vegetable~)

米田 望さん(巣鴨養蜂園)

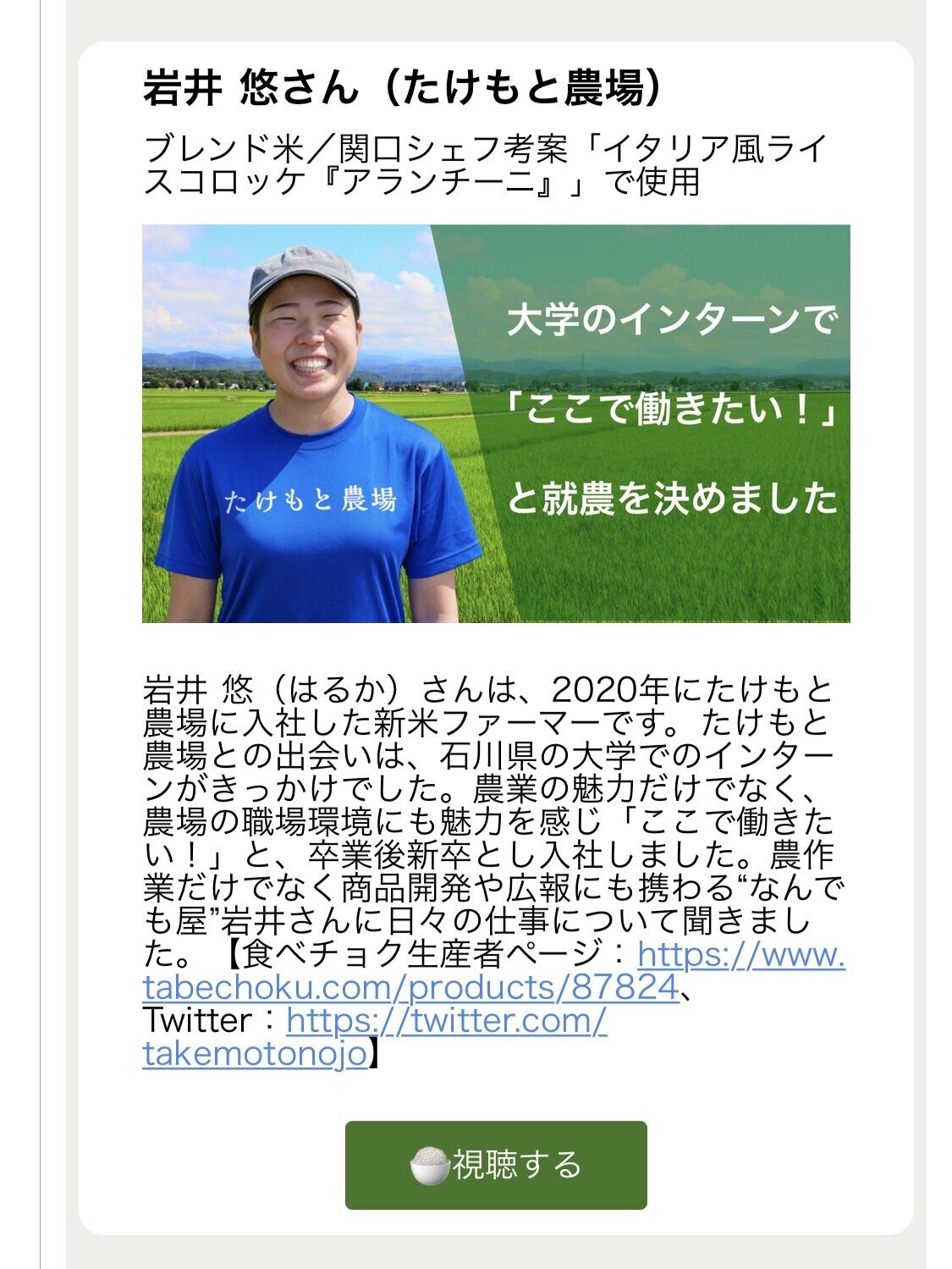

岩井 悠さん(たけもと農場)

林 喜内さん(ハヤシファーム)

☑#CookForJapan

表原 平(ペルトナーレ)

小泉敦子さん

スラス・ステファン

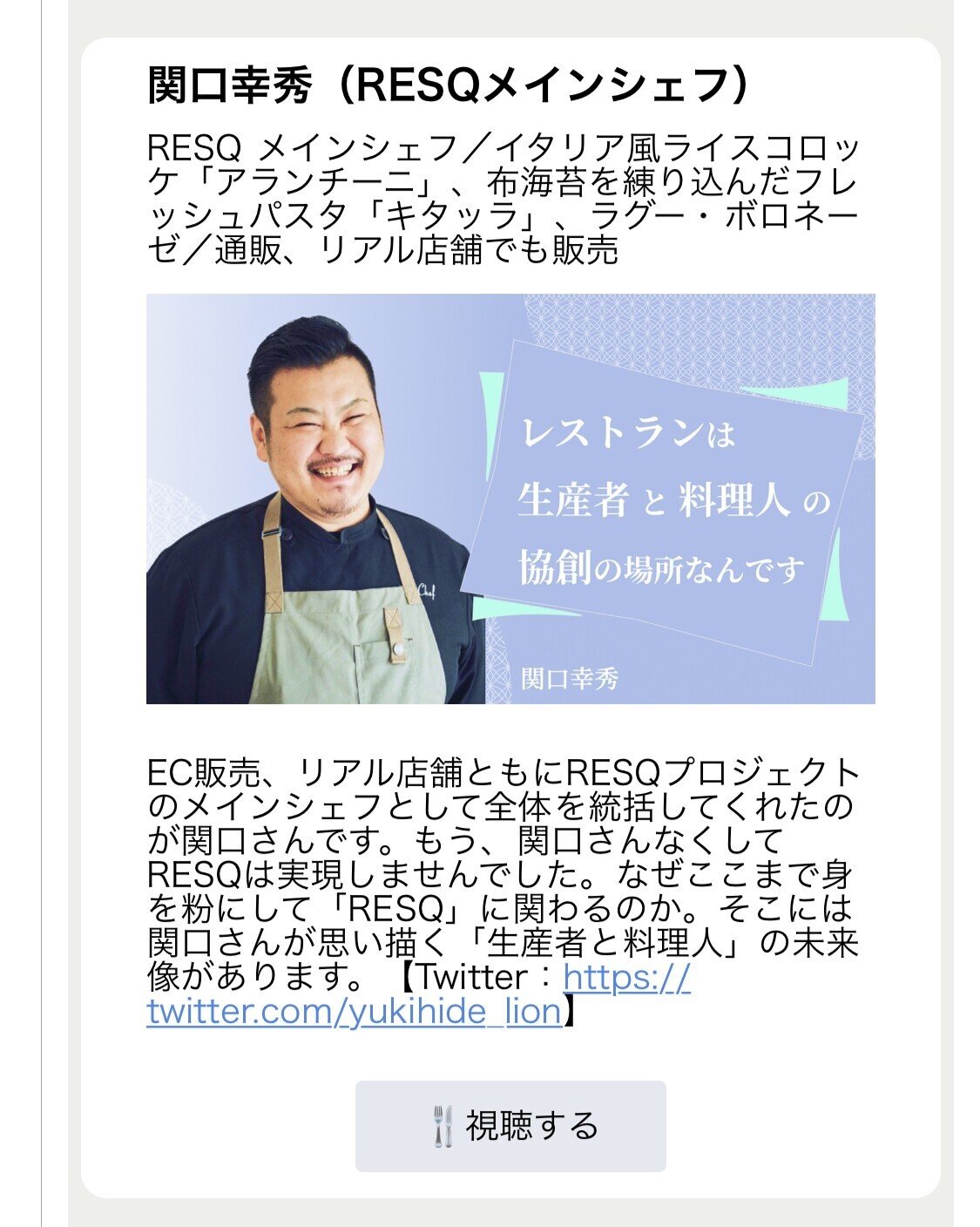

関口幸秀(RESQメインシェフ)

違 克美(旅するコンフィチュール)

野田一寿(hitotsu)

渡邉泰史(ポルトボヌール)

江六前一郎

コンテンツの末席には、僕も加わっていて「どうして声の手紙ををやろうと考えたのですか?」という質問(インタビュアーは、共同制作者の麻生桜子さん)に答えています。

今回は、その内容に加えて、時間に関係上伝えきれなかった僕の思いをまとめられたらな、と思っています。

作り手の「声」で選ぶ時代が来るかもしれない

文字通り「声の手紙」なので、生産者さんからは、食材をどう育てているかの背景をやコロナ禍での困りごとなど、料理人さんからは食材の魅力や料理の背景などを話してもらうことで、食材だったり、出来あがった料理の味の理由がわかったりすることは多いんじゃないかなと思っています。

そのうえで「情報」を「音声」という、耳だけで聞けるメディアで伝えようと思ったのは、声の方が伝わりやすいきともあるんじゃないかと思ったのが大きいです。

#RESQ というプロジェクトでは いわゆる農家さん、漁師さんからのSOS商品を適正価格で購入して販売する(商品があまっているからと言って買い叩くようなことをしない)ということを意識しています。

さらにそういった意識が続いていって文化になっていくことが大事で、たとえば今回のようにSOSが出るような状況になったとしたら(コロナ禍だけでなく、水害などの天災もありえると思います)、「この前買ったあの生産者さん、大丈夫かな?」とか「ちゃんと収穫できるかしら?」と思い至るような関係になったらいいなぁと、思うんです。

そういう関係性を生産者さんと僕たち消費者がどう作っていくかの大きな部分は、人と人との関係になるんじゃないかなと思っています。おおざっぱな言い方をすると「友だちのような気持ち」でいられるかどうかなんじゃないかと。

たとえば、今回 #RESQ のシェフの料理を通じて知った生産者さんの食材を、直接買ってくださった方がいらっしゃいます。それ自体ものすごいことなんですが、さらにまた来年、同じ商品を買ってもらえるかどうかって、もちろん買った商品の味の好みとか、家庭で使いやすいなどの理由があることが大前提だと思うんですけど、「作っている人に感情移入できるかどうか」っって重要だと思うんです。

高度に保存・流通・販売システムが発達して、管理の行き届いた食材が途切れることなく手に入るような現代は、とても理想的だと思うのですが、それでも都会や街に住む僕たちは、やっぱりどこか食品に対する「不安」は存在し続けているんじゃないかと思います。

たとえば野菜でいえば「きちんと作ってくれているのかな」、「農薬のこととかどうなんだろう」というような食品に対する不安って、街で生活する以上ずっとぬぐえないんじゃないかと思うし、常に疑っていることも大事だと思っています。

その状況で多くの企業やメーカーは不安を払しょくする努力をされていて、とくに近年は安心・安全は食品のスタンダードになってきました。

安心・安全のレベルが相対的に上がってきたということは商品のクオリティに差は出づらくなっていくことだとも言えます。そんな未来で良い商品がたくさんあるなかから「私にあっている商品」を選ぶときに、選択の動機になるのが作った人の「人柄」のようなもの、そしてそれを如実に現すのが「声」、そして「声質」になるのではないか。それは人を好きになるのと同じように。

先日僕が取材した京都のレストラン「チェンチ」の坂本健シェフも、「生産者さんのサイトや発信している内容を見てその方と『波長が合うか』というのをとても大事にしています」と、似たようなことを話してくれました。

「もちろん食材の味や価格は、考える要素ではあるのですが、今までの経験上、食材の味が良いかどうかということで苦労したことはなくて、どちらかというとやりとりを続けていく中でしんどくなることがあったんです。そういった経験から、僕自身コミュニケーションの取り方や外に向けての発信を丁寧にしたいと思っていることもあり、同じように丁寧な発信をされている方とお付き合いしたいなと思っています」

高度に発達した世界では、「声」が人と人とが出会ったときに感じる「気があう」とか「波長があう」みたいなものを生み、強いつながりや共感意識を生むのではないかと思うのです。

料理人ではない自分は、RESQで何をできるか

料理人が中心になってできたグループで、レシピや料理で社会に関わろうとする #CookForJapan ということもあって、編集者として参加している僕は「いったい何をすればいいんだろう?」とたびたび思うことがあります。

もちろん2020年10月に、2019年の令和元年台風から1年をきっかけに制作した《りんごのレシピ》のような本を作ったり、文章を書いたりすることで参加することはしてきましたので、それで十分といえば十分なのかもしれません。

でもせっかく編集者がいる食のプログループだからこそ、”CFJはおもしろいよね”と思ってもらいたいという欲深さが僕にはどこかあって、「料理は作れないけど、その料理をより意味深いものにすることで貢献はできるのではないか」ということをいつも考えているのも声のメディアである「声の手紙」を考えるきっかけになったと思っています。

そんななかで僕が音声に注目するのは「耳だけを借りられる」ところです。

「いかに個人の可処分時間をサービスに向かわせるか」というのは、すべてのメディアが留意しなければいけないポイントです。SNSはとくにそれが顕著で、テレビやYouTubeのように目と音を使う動画はその情報量の多さから、その奪い合いは激戦区(レッドオーシャン)です。

一方、目だけを(もちろん頭も)使う文字のメディアも、雑誌やwebに代表されるようにかなり激戦区です。noteやTwitterなどのSNSは基本文字ベースですよね。

そんななか、耳は、「ながら聞き」ができるようにいちばん受け取る際の負荷が少ないメディアのように思います。

それに耳のSNSメディアは、いくつかのプラットフォームはありますが、いまだ定着していないません。実際、今年2月に”音声版Twitter”としてClubhouseが話題になったことからも、未開拓のブルーオーシャンとして注目されている理由かと思っています。新しいメディアの可能性が、プンプンします。

加えて僕自身、毎朝7時からClubhouseで1時間ほど一人しゃべりする「 #ラジオ江六前 」というのをやっていて、今朝で146日連続配信を続けていて音声メディアの魅力を感じていることもあると思います。

それは、音声も動画も文字も、あくまでツールであり、ツールを使うには向き不向きがあるということ。じっさい、姿や造形などみかけの部分が重視される動画よりも、「言葉」が前面にでる、みかけがないぶん、コンテンツ力が問われるメディアの方が自分にあっていると思っています。

とくに今回のようにプロジェクトの趣旨を理解してもらうという意思をもった企画であるRESQでは「声」の方が相性がいいと思うのです。

生産者さんと音声の愛称のよさ

Clubhouseでは、食べチョクさんが1月末から150日近く、生産者さんを集めた食べチョクハウスという企画を続けています。これが後押しになって、生産者さん同士のルームが生まれ、今もなお交流が続いています。

そこには、潜在的に「生産者さんと音声メディアとの相性の良さ」があるのではないかと思います。実際、生産者さんたちの話を聞くと、袋詰めや掃除などいわゆる「頭を使わない作業」というものが一定にあるそうで、そういうときにラジオを聞きながらだったり、Clubehouseで話しながら作業を行うこともあるそうです。

つまり、音声には慣れている。

もちろん今回、音声の収録をしていて「初めてなので緊張しています」という方はいらっしゃいました。ですが作っているもののことになるとすらすらと言葉が出てきて、ふだんから考えていることがそのままでてきているように感じます。

一方で、これが動画だったら話し方や恰好、話す場所まで気を配らなければならず、話に集中できない環境では、なかなか落ち着かないのでないかと思います。

「撮られ慣れていない」方にとっても「声だけ」の録音は心理的負荷は低いんじゃないか。そうすることで、よりそのかたの本当の姿のようなものが声になって現れやすいんじゃないでしょうか。

価値になっていないものに価値をつける

もうひとつ、僕自身の活動にも関係することなのですが「食に関わる人たちの知的財産を経済的価値に変えていく」ということもすごく意識しました。

ミシュラン一つ星の和食店「乃木坂しん」のnoteマガジンを企画しているのも、料理長の石田さんと支配人の飛田さんが、料理を作って商売をするということに加えて、これまでの経験を話したり、料理を作る思考方法などの無形の知的財産に価値が生まれたら、もっとお金を稼ぐことができると思い続けていることです。

そういう意味では「レシピ」などは、料理人さんの知的財産を形にしたもので「レシピ本」はその最たるものですよね。

さらに僕が今、編集顧問としてかかわっている「シェフレピ」では、レシピだけでなく、「シェフが教える」という料理教室的要素をオンライン化して組み込んでいて、「レシピ×料理教室」の相乗効果で、さらに価値を拡大化しようとしています(その可能性を強く感じたので参加しました)。

そういった料理人さんやソムリエさん、生産者さんという食を作るプロが作る以外の財産で経済的価値を生み出すことができることは、僕ができることかなと思っていたことも「声の手紙」をやろうとした背景にあったりします。

もちろんアイディアを6月に出して、制作期間は1週間というなかでの制作で不十分なことも多く、もっと改善できるとことはたくさんあると思いますし。

それにポップアップイベントに音声メディアを作って、それを販売するということも、それほどない事例だと思うんです(無料配信なんかはあるかもしれませんよね)。この意義を伝えきれなかったという点は、僕自身かなり残念ではあります。

しかし一方で「声の手紙が『RESQ』のドキュメンタリーのようにも感じました」と、一緒に制作をしてくれた麻生さんからいわれたのは心に残っています。

確かに「声」というある意味、それだけでみた(聞いた)ときに、もっとも生々しいくて偽れないメディアで、ドキュメント的ではあるよなぁとも思います。

生み落としたものが、世の中に出て、どうやって迎えられるか。それを目の当たりにできたことは、何より価値があることです。

そしてなにより、「声の手紙」によって、より生産者と消費者、料理人と消費者、そして料理人と生産者の強い結びつきが生まれるきっかけになることができたら、それが一番の成功だと思っています。

ーーーーーー

追記

今回制作を一緒におこなってくれた麻生さんとは「声と食の可能性」をずっと話してきたこともあって、二つ返事で協力をしてくれました。想像していた以上にすごくいいものを作ってくれて、お互いイメージがうまく共有できたことで、1週間くらいの制作期間でも完成までこぎつけられたと思っています。この場を借りて、感謝の気持ちを伝えます。

RESQの声の手紙、どどどっと15配信計16名もの方の声を収録。

— あそさく (@saku_FBJ) June 18, 2021

この一週間ずっとこの厚みのある音声浴びつづけ

収録終わった瞬間、とうとう静かにポチりました。たのしみ。#RESQ #声の手紙https://t.co/HfGUpoqaBW

RESQでの「声の手紙」は、音声コンテンツのまだまだ始まりの一歩。僕個人としてもいろいろ試してみたいし、麻生さんとも引き続き何かやれたらいいなと思っていますので、第2弾、第3弾をどこかでお伝えできたら最高です。

ーーーーーー

「声の手紙」は現在も絶賛発売中です! ご興味がありましたらぜひ購入して聞いてもらえたらと思います!(宣伝スミマセン)

ーーーーーー

明日は1週間のClubehouseを振り返ります。

いいなと思ったら応援しよう!