副題のない交響曲にも物語をつけよう

「副題のない交響曲や協奏曲、ソナタなどは絶対音楽と呼ばれる。これらの演奏では、作曲当時に美しいと考えられていた形式美を追求することが究極の音楽表現だ。バッハの音楽は数学的な均整美に感動し、その純粋な美しさを表現すべきだ。」

「絶対音楽は、愛や悲しみなどの人間の感情や、情景を表した音楽ではないから、それらを表現しようとすることは間違いだ。」

ベートーヴェン、シューベルトの頃までのクラシカル時代が、これら絶対音楽の時代であった。これがクラシック音楽の王道だ。しかし頭で理解はできても、実際に演奏するとなると小難しい。私が大学オーケストラの指揮者になって、最初にぶち当たった壁が絶対音楽だった。

ハイドンもモーツァルトもベートーヴェンも、聞くのは大好きだ。しかしいざ、自分が指揮者として曲を作り込んでいくとなると、困ったことになった。

モーツァルトの交響曲21番をやっていたとき、勉強したての楽式論にこだわり、わかったつもりで音楽作りをやっていた。それを見ていたトレーナーの安藤さんが激怒し、放り投げられた私のスコアがオーケストラの目の前で空中分解したのを今でも鮮明に覚えている。一年以上経って気づいた。その時の自分は、音楽のうわべを触っているだけで、魂を注ぎ込んでいなかったし、その曲で自分が目指すものが明確でなかった。「魂を注いでいなかった」つまり感情移入をしていなかったのだ。だからオーケストラ全員がフラストレーションを抱えていたのに、自分は気付いていなかった。

現代人の心に響く音楽

クラシカル時代以降、シューマンやブラームスなどのロマン派から印象派、近代、現代音楽、そしてポピュラー音楽全盛の20世紀以降、音楽は人間の感情を代弁する芸術としての役割を果たしている。

ドビュッシーやレスピーギなど、自然の情景を表す音楽も、ショスタコービッチが社会体制を描いた音楽であっても、音楽が表現すべきなのは、情景や社会に対する人間の感情だ。

私たち現代人は音楽に感情移入できることを体験してしまった。だから音楽を聴く時には、それを期待している。モーツァルトやハイドンの時代の人々とは、音楽に期待することが違って当たり前なのだ。

音楽は聴く人の心に響いてはじめてその存在意義がある。バッハやモーツァルト、ハイドンの音楽でも、現代人の私たちは演奏表現に人間的な感情表現を入れるべきなのだ。

本気の感情表現で音は変わる

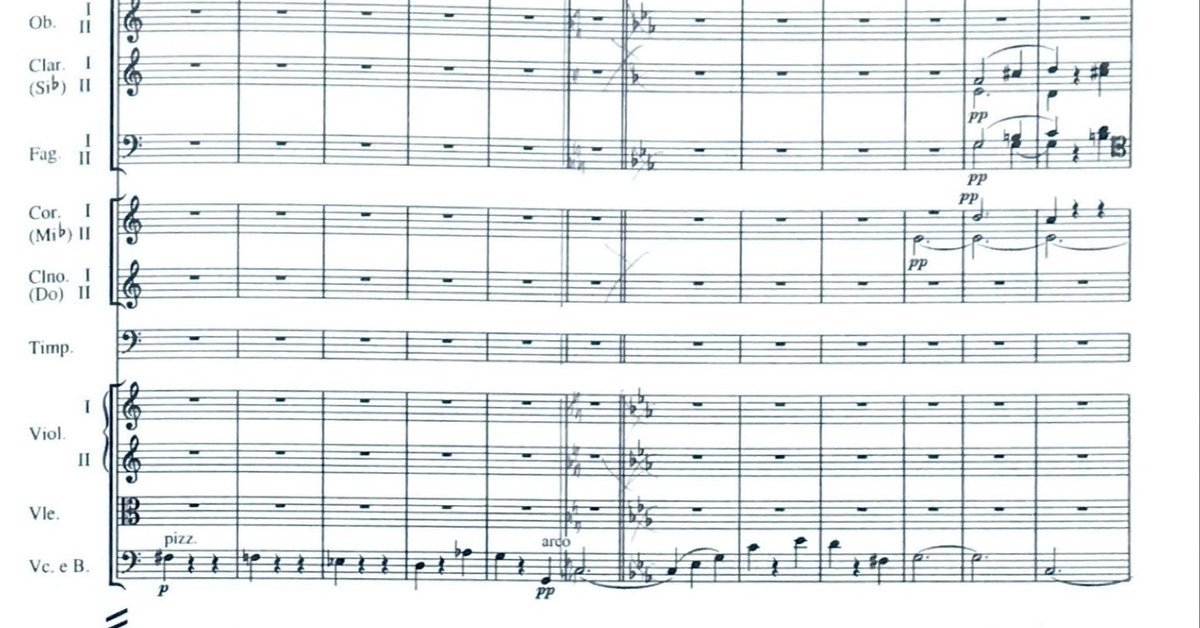

私とオーケストラが、この効果を実感したのが、ベートーヴェンの運命の第3楽章から第4楽章へのつなぎ部分だ。236小節のVc&DBからはじまり、324小節でTimpがはいってくるまでの部分(ページトップの画像)だ。

私は卒業して15年近くたった出身大学オケの練習を見ていた。私には、この部分を演奏している指揮者もオーケストラも、何を表現したいのかがわからないまま、単に通り過ぎているように聞こえた。私は指揮者に質問をした。

「ここで何を表現したいの?』

「死を考えている。死が忍び寄ってきている。」

そういう意味のことを学生指揮者の後輩は言った。正解だ。だが私には彼のその言葉が、頭でわかっているだけで、心から出てきたものでないと確信した。

「じゃあ、そのつもりで演奏してみて」

何も変わらない。私は、

「死ぬってどういうこと?死のうと考えている人の気持ちがわかる?」

指揮者「わかります。」

私「本当か?本気で死のうと思ったことが無い者に、死のうと考えている人の気持ちがわかるか!?」

私はかなり気迫をいれて問い詰めた。これで練習会場の空気がぴーんと張り詰めたのを皆感じたはずだ。皆しばらく考えた。そして次に聞こえてきた演奏は、全く別物であった。もちろん、演奏している学生皆がその違いに気付いたはずだ。

交響曲に創作物語を挿入する

極端なケースとして、シューベルトの交響曲第4番「悲劇的」に創作物語をあてはめ、各楽章の前に朗読を入れ演奏会をやったことがある。ストーリーは「アリスの不思議な世界」に似た、少年の冒険物語にした。演奏もそのストーリーの表現を目指した。普段のコンサートでは、こどもがガヤガヤしたり泣き喚いたりするのに、この時ばかりは、皆が興味津々で聞いてくれた。この効果には、発案者である私自身が驚いた次第だ。ただし、シューベルトの「悲劇的」を聴きたかったクラシックファンには不評であったのは言うまでもない。

これらはほんの一例だ。私はどんな音楽にも、表現すべき感情というものを具体的に描いて音楽作りをしている。ベートーヴェンの交響曲もそうだし、モーツァルトのピアノ協奏曲でもそうだ。楽曲全体に物語を考えることも有効だ。なにも筋の通ったストーリーでなくてもよい。曲のそれぞれの部分に具体的なストーリーなりイメージを持って演奏することが大事なのだ。

この記事を面白いと思っていただけたら「♡マークのスキ」を押していただければ嬉しいです。(非会員でも押すことができます)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?