福島県の被災地見学ツアーに参加しました①(伝承館・中間貯蔵施設)

9月初頭に環境省が主催する「福島、その先の環境へツアー」に参加したのでその振り返りをしたいと思う。

まず、このツアーに参加したきっかけは、福島第一原子力発電所で起きた事故の現場、被災した地の状況を知りたい、「復興」という形で何が取り組まれているのかを自分の目で見てみたいという思いだった。

私はツアーの企画者としての参加であったため、ツアーの訪問先を選定する役割を担当した。メンバーとも話し合って、原発事故を学ぶ「東京電力廃炉資料館」、復興を担う新産業を学ぶ「バイオマスレジン福島」と「楢葉町甘藷貯蔵施設」に決定した。合わせて環境省が必須とした行き先の伝承館と中間貯蔵施設にも訪れた。

長くなってしまうため、今回は、東日本大震災・原子力災害伝承館、中間貯蔵施設について記載し、そのほかの見学施設は次回の投稿に記載する。

東日本大震災・原子力災害伝承館

まず、福島駅で集合してバスで向かったのは、東日本大震災・原子力災害伝承館であった。

津波で町の多くが流されてしまった跡地に建てられていて、浪江町の駅前からの通り沿いにある。

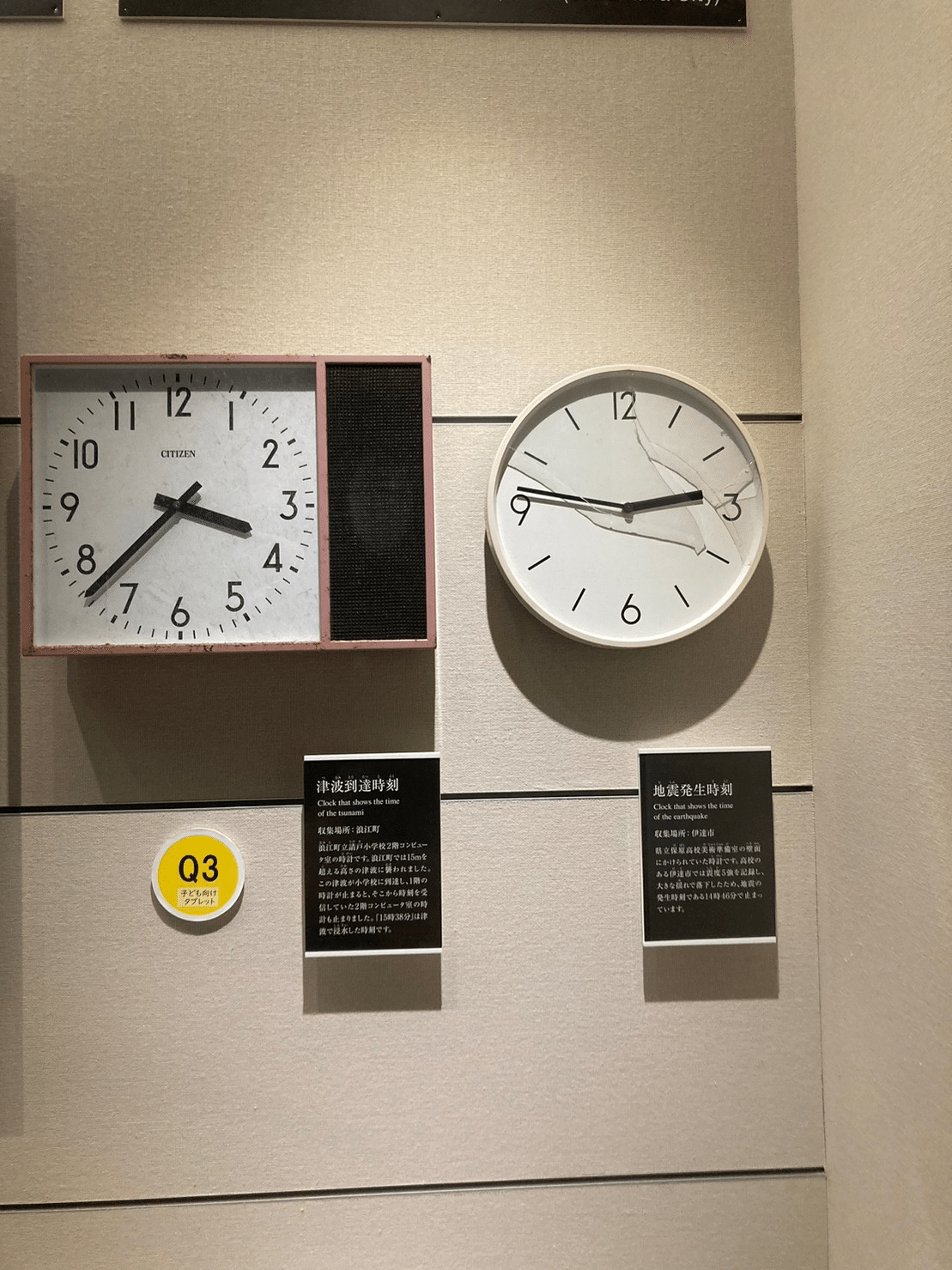

伝承館内は非常に綺麗な造りになっていて、震災当時の様子を伝えるビデオをシアターで観覧し、その後は館内の展示を見ることができる。震災当時そのままが分かる記録が残されており、津波被害の過酷さを感じることができる。

原発事故当時、東京電力の職員さんが対応された時の記録がホワイトボードにそのまま残されている。原子炉の状況の変化に合わせて臨戦体制で対応に当たられていたのが伝わってくる。

見学時間が限られていたため、全ての展示を丁寧に見ることはできなかったが、地震と津波が人々の生活、社会に与えた影響が伝わってきた。

現在は事故前の水準まで戻ってきていることがわかる

その次には、環境省が管理されている中間貯蔵施設へ向かった。中間貯蔵施設では、放射線量が高いため除染の対象となった除去土壌を一時的に保管する施設である。本来は各市町村で除染土壌の管理をしていたが、より効率的に管理をしていくため、環境省が人々から購入した土地に全ての除去土壌が置かれ管理されている。その大きさは施設の全体面積は1,600ha、除去土壌等は東京ドーム11杯分が保管されている。

中間貯蔵施設

中間貯蔵施設の名前の通り、これらの土壌はここで永久的に保管されるのではなく、2015年から30年以内に福島県外で最終的に処分される。未だ処分方法、処分場所、処分時期は決まっていないが、これは福島県や政府が解決する問題ではなく、国民全員が当事者となって考える必要がある。

除去土壌は中に埋められ、その周囲を土砂で固めた作りをしている。

遠くに見える水色のタンクが処理水タンク、白い建物が福島第一原子力発電所だ。

現在は、環境省等が主導して、土壌の再利用方法を検討しており、道路やコンクリートなどのインフラ設備に必要な原材料として利用することなどが案として上がっているそうだ。

実際に貯蔵されている土壌の上に登り空間の放射線量を測定した。少し見にくいが0.32μSv/hを示しており、これは東京都の地点で観測される値である0.01~0.2μSv/h(出典)と相違はあまりない。きちんとした遮蔽や管理(除去土壌の周りを綺麗土壌で固めるなど)をしていれば、健康に影響は無い程度の線量となっていることを確認した。

まとめ

実際に被災地の現場を訪れたことで、東京に住んでいるだけでは感じ取ることができない現地の空気感、人々の感情に触れることができた。メディアでは処理水の問題などが大きく取り上げられるが、その他にも様々な問題が残っており、それは日本国民が皆で考えて解決していかないといけない問題だ。

また、未だに福島の風評被害などが話題になるが、安心と安全は別のものであることを理解しないといけない。健康には影響のない数値なのか、自身が過剰に恐れているだけなのか、科学的な根拠に基づいて判断していくことが大切だと思う。

最後に、ツアーで案内してくれていた環境省職員の忘れられない言葉があった。

「中間貯蔵施設の周りは元々は市街地だった。今の場所を見ると想像がつきにくいが、環境省が街を買い取って貯蔵場に変えていることは忘れてはいけない。震災で被害を受けた人々にさらに負担をお願いして復興しているのが今の現状だ」

すでに帰宅困難区域とされていた場所には電車も通り、人々が訪れることができる場所になっている。一人でも多くの人が実際に現地を訪れ、自身の目で現状を確かめてほしい。

次回は復興に向けて、福島の地で新たな取り組みをおこなっている場所を紹介したい。