SD 1.5 についに見切りをつけ、その追求の理想だけを尊重して FLUX.1 の描画力一本で驀進する判断に至った試行過程。

SDXL の出現では、ここまでの二者択一への躊躇は無かったのでした。

SDXL の描画は SD1.5 と良い意味で表現の質に距離感があり、双方が

共存する余地がありました。

FLUX.1 はその開発部隊成立の経緯もあってか、SD1.5 世界を包含しつつ、

深さも広がりも上回る、過去否定の危うさを持って登場したのでした。

何故この LoRA F1 ファイルを非人物画に適用するのだろう、という

素朴な疑問から、自身での試行を通して、そのブレンドぶりに多大な

試行錯誤の過程を感じ、やがてそれを全肯定するに至った経緯を

以下の描画で纏めました。

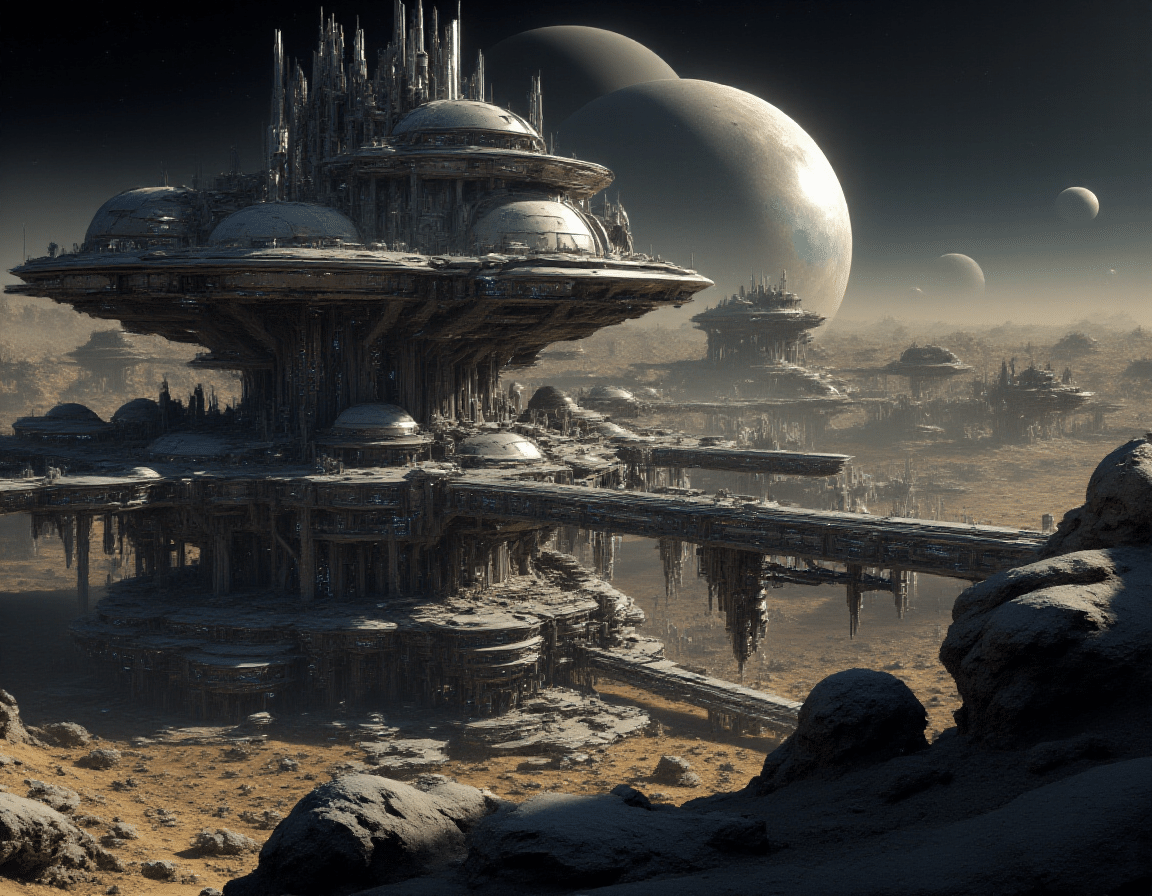

まずはその異星開拓基地画のプロンプトをそのまま当方環境で描画させ、

LoRA F1 の効き具合をいろいろ変えて画の雰囲気が変わる様子を

確認して、その影響の強弱を実感しました。

CheckPoint F1 ファイルは flux1-dev-bnb-nf4-v2.safetensors です。

有益なプロンプト公開に感謝します。

masterpiece oil painting, landscape of a futuristic sci-fi moon base, gleaming metals and ceramics, domes, cratered environment, dusty, thin haze, a large planet dominating the skyline, <lora:sci-fi_env_flux:1>,<lora:FluxMythP0rt4iStyle:0.75>

Sci-fi_env_flux.safetensors は描画されるオブジェクト(物体)の形状

や質感に影響して、FluxMythP0rtr4itStyle.safetensors は彩度や艶など

に影響が出るようです。その組合せの絶妙に唸りました。

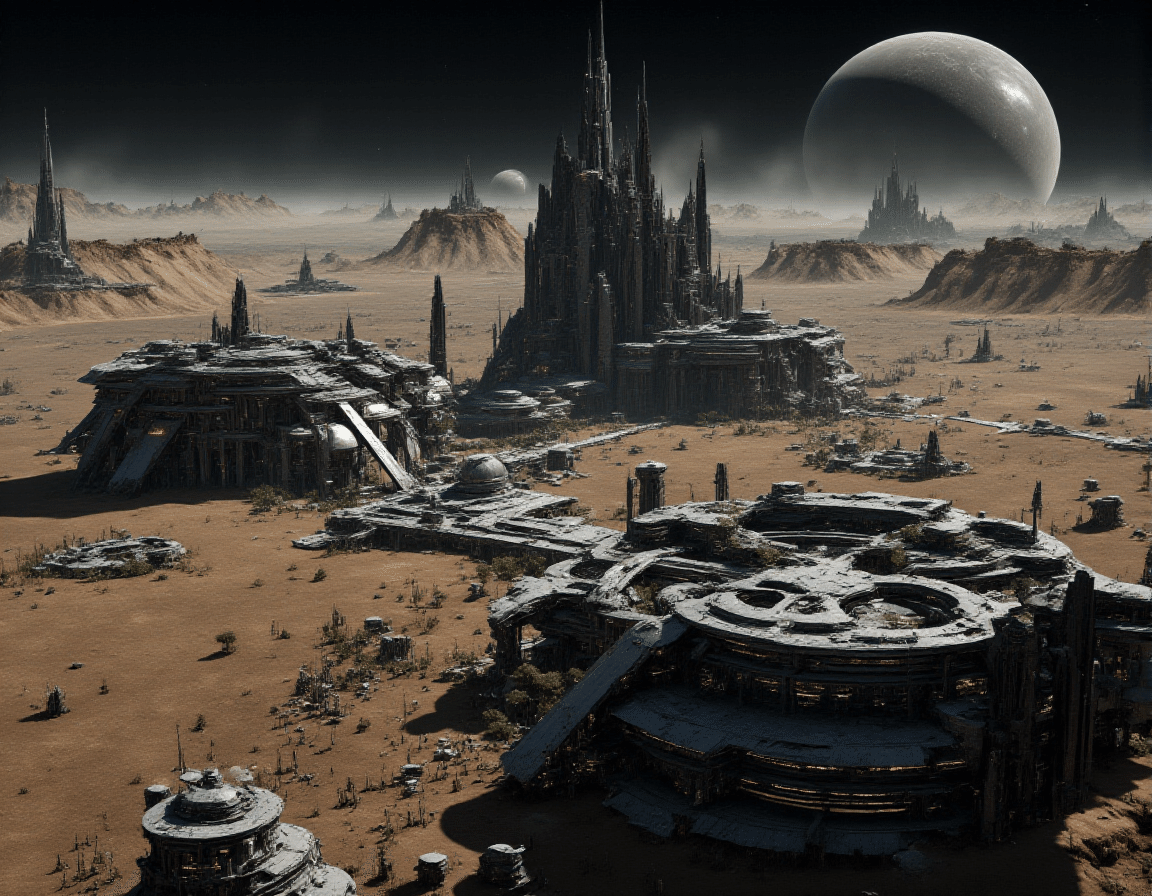

途中、画の様子がおかしくなりました。

描画試行開始当時のビビッドな驚異が感じられません。

ただ「ツワモノどもの夢の跡」的な哀愁はその代償としてあります。

「Sampling Method」がいつの間にか「Eular」から「DPM++2M」

に変わってました。GPU VRAM 圧迫を解消するために時折、

Stable Diffusion Web UI Forge を再起動させた後、直近のプロンプトを

リコールするボタンが期待通りに作動せず、何回か押したのが原因

で、以前の良くない設定を取り込んでしまったようです。

(プロンプトは結局復元しないのでメモ帳に退避していたのを戻した

ため結果的に「Sampling Method」が「DPM++2M」になったのみが

設定上に残った。)

人物画だとただ拡散するだけだったのが、そこそこ存在価値のある

画になっているのが不可解ではありますが。

また「Schedule type」も「Automatic」だと全く画にならず布地の表面

のような画になってしまい「Simple」に戻すと元のダイナミックな

描画に戻りました。これは以前記載した通り、「VAE / Text Encoder

には同時に 3 つのファイルを設定する」推奨を当方環境では実行メモリ

節約の目的で 1 つしか設定していないことに原因があるのかもしれません。本件は現時点でも未検証です。

ただこんな投稿を CivitAI で見つけました。

(貴重な情報公開に感謝します。)

全ての「Sampling Method」「Schedule type」で描画が出来るという訳

ではないように見えます。「VAE / Text Encoderには同時に 3 つのファイル

を設定する」推奨とは関係ないように見えるのでした。

「DPM++2M」では全「Schedule type」がダメみたいです。

そんな仕様、アリなのでしょうか。

FLUX.1 出現以前から存在した Stable Diffusion Web UI Forge 環境で FLUX.1

を動かす上で生じた制約なのでしょうか。当方は「Eular」+「Simple」で

描画が出来ればそれで問題ありませんが。

Sci-fi_env_flux.safetensors の効きを 1.2 にすると、オブジェクト描画の

緻密さは限界に近い鋭さを持ちました。

ようやく元の効きのバランスに戻り、そのブレンドに納得をした次第です。

地球人文明の常識だけでない発想の構造物に、新たな物語の余地さえ

感じてしまいます。

中性灰色の異世界に人物だけ差し色が。小憎い演出です。

プロンプトから「domes,」を抜いてみました。

前世紀後半の「キャプテンウルトラ」(東宝 / 円谷プロ制作の「ウルトラ

マン」と名作「ウルトラセブン」の合間をつなぐべく、東京放送 TBS が

東映東京撮影所に制作発注した、1950 年代の米国パルプ SF 雑誌の

「キャプテンフューチャー」の「ウルトラ」翻案)のタイトルバック画を

思い起こさせました。

当時、ようやくカラーテレビになった自宅の VGA 仕様のブラウン管

画面で、それらは地球大気の揺らぎでぼやけた大天文台の惑星画像を

差し置いて、心底「未来世界の異星実写像」に見えたものでした。

(当時、小 2 だったか…。)

それでもドーム状建造物は出て来ました。

異星文明との共存共栄の上での異星開拓を描く画など、天体画家 Chesley

Bonestell が描いた「科学的に予見した未来」を遥かに超えています。

(当方が超えたのではなく、FLUX.1 の描画力が超えたのでした。)

ようやく描きたい画と、相応しい描画力の一致をみました。

適材適所に使って来た 130 を超える SD 1.5 や SDXL の CheckPoint

ファイルが描画する世界についに見切りをつけ、その追求の理想だけ

を尊重して FLUX.1 の描画力一本で驀進する判断に至った試行過程と

なりました。

GPU VRAM 8 GB の事情から、同じローカル PC の環境を排他占有する

Cog Studio と FLUX.1 on Stable Diffusion Web UI Forge の共存を

考慮して、動画化の機会はやや減ることになるでしょう。

FLUX.1 on Stable Diffusion Web UI Forge がもたらす未来のほうが

奇想天外で予測不能な感動があるからです。

動画化は「自身の意図に沿うよう AI を従わせる作業」であり、生成

される動画を見るのは楽しいものの、予定調和の範疇にあります。

動画化を Kling AI に依存して、環境を分ける考えもアリでしょうが

それをやる当方の頭はひとつしかありません。

ローカル PC で全て賄える近い未来への理想への第一歩として、

Kling AI への有償契約は当面棚上げにします。

その大きな理由 3 つ:

(1) 折角の Cog Studio の価値が半減します。

「Cog Studio は充分使えるじゃないか」という現状から Kling AI

を待たされずに自在に扱えるようになることで「Cog Studio は

要らないじゃないか」に転ずる懸念を否めません。

(2) 上記と重なりますが、FLUX.1 on Stable Diffusion Web UI Forge

での今後に活路が出たことで、ローカル PC で全てを賄える

ことが、むしろ今後重要になると思えて来ました。

(3) Kling AI は再描画を必要とする動画も少なくないことから、

道具として全てを手中に収める充足感にはやや欠けます。

予想外の結果がもたらす感動、という次元にも至りません。

再描画してもどことなくもやもやと不満が残る場合があります。

ご覧いただきありがとうございます。

(2024/10/04 執筆)