レビュー:Rise of the Ronin

満足度

81 / 100 Points

プレイ時のハード

PlayStation5

総合的な感想

幕末を舞台とした、オープンワールドタイプのアクションRPG。日本の歴史好きとしては見逃せないタイトルです。

Team Ninja製のため基本の難易度(ノーマル相当)が難しめですが、易しい難易度も選択でき、ゲーム開始後の変更も可能。僕は2体目のボスをやっとこさ倒したところで難易度を下げ、それでちょうどいいぐらいでした。

難易度をユーザーの腕前に合わせられるため、いわゆる“死にゲー”ではありません。

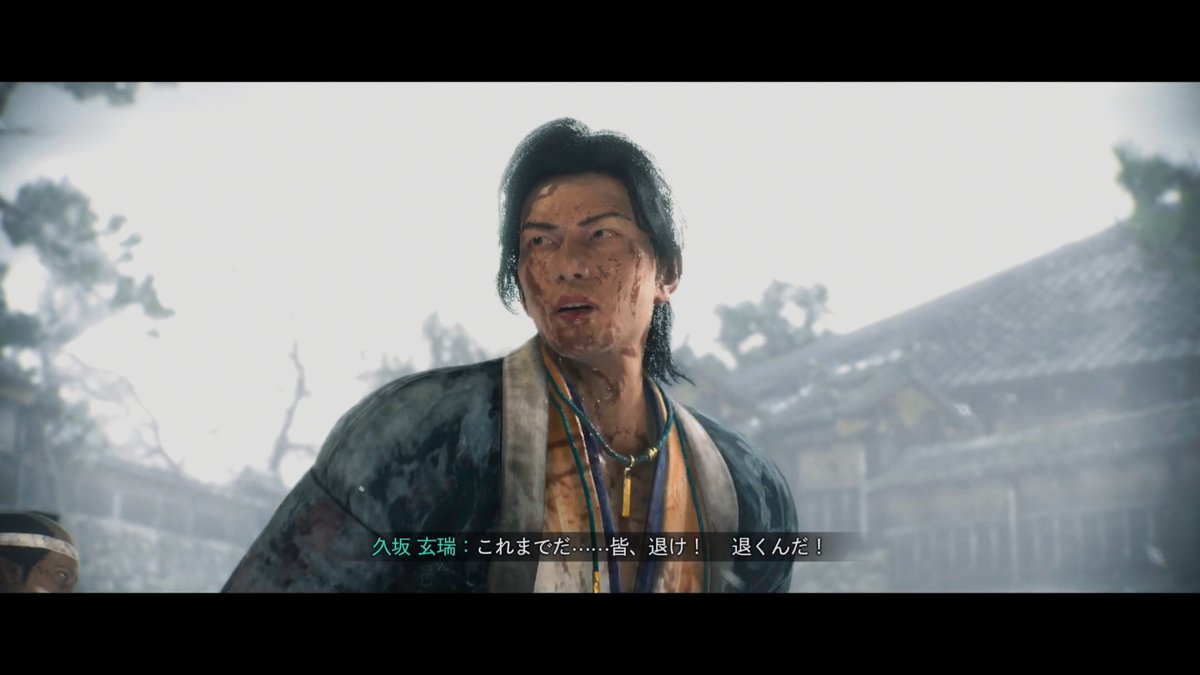

ストーリーは、史実に沿った“表”の物語があり、その“裏”で、主人公(キャラクリで作成)やその“片割れ”を中心としたオリジナルの物語が進行していきます。

“表”の大きな流れを変えられないのは残念でしたが、それを差し引いても、歴史上の人物と交流を深め、行動を共にできる楽しさ(ミッションで一緒に戦ってくれる)が、大きかったです。

アクション面。戦闘の基本は、敵の攻撃に合わせてタイミングよく「石火」を繰り出して弾き、敵が隙を見せたところへカウンターで大ダメージを与える、という具合です。

うまく決まるととても楽しい反面、タイミングを合わせられないとストレスが溜まります。僕はイージー難易度に落としたので、最悪、「石火」無視の技ごり押しで乗り切っていました(苦笑)

主人公は様々な武器種を扱え、一般的なイメージの武士ではありません。そのため、忍者のように暗殺したり、暗器を使ったりする事も可能。

あと、高所から滑空するアイテムがあります。これもとても気持ちよかったです。

日本の歴史に関心があり、アクションゲームをふつうにプレイできるのであれば、とても楽しめるタイトルだと思います。

(死にゲーのような)難しいアクションゲームをプレイできるほどの腕前でなくても、大丈夫です。

世界の息吹度

20 / 20 Points

幕末の時代、日本の将来のために活動していた人物達。彼らに関心があるだけで、ここは高ポイントです(笑)

一部だけですが、史実で亡くなっていたのを、生存させられる人物もいます。まぁ、どうしても死亡してしまう人物の方が多いですが。

福沢諭吉が初めて一緒に戦ってくれる時に驚いたものの、考えてみれば彼は下級とは言え藩士ですから、戦えてもおかしくなかったんですねぇ。

ちなみに、渋沢栄一は「銃剣」で戦ってます。

風景などはさすがのコエテククオリティで、幕末の日本の風景(横浜、江戸、京都)が広がっています。恐らく街並みも、資料を基に(ゲームとして許容可能な範囲で)かなりリアルに創ってあるんじゃないでしょうか。

タイムスリップしてのちょっとした観光気分を味わえます(笑)

現在のイメージと重ね合わせてみると…

江戸では少し高いところに登れば富士山が見えます。高い建物がありませんからね。

渋谷なんかは、森と川しかありませんでした。約150年ほど前は、きっとそんなだったんでしょう。

物語に胸打たれ度

15 / 20 Points

前述のとおり、歴史を変えることはできません。そこは発売前のPRで受けた印象と違うと感じたので、マイナスにしました。

キャラクリによって生み出される主人公は、倒幕派と言える黒州藩(架空の藩)出身の人間で、共に育てられた“片割れ”がいるという設定以外、何もありません。

性格や思想といった設定はなく、ほぼ空っぽの状態。

なので、そんな主人公にどれほど(脳内)「設定」を付与してあげられるかで、物語上の楽しさが変わってくると感じました。

でないと、ただ状況に流されているだけの主人公、という印象になると思います。実際、そのような感想を見かけました。

例えば、僕の主人公は“なるべく、意味のない殺生はしない”という信条だったため、「不殺系ミッション」以外でも必要がなければ不殺武器(素手や竹刀など)で戦っていました。敵対勢力の拠点へ乗り込む場合でも、目的が使者であれば不殺です。相手は本気で殺しに掛かってくるため苦労はしましたが(笑)

なるべく、空っぽの主人公の言動に、理由を持たせてあげることですね。

ロールプレイ(RP)が好きな人などは、そういうの得意だと思います。

RPに馴染みがなくても、例えば、プレイヤー自身の性格や思想を少しいじったものを投影する形で、設定してあげる程度でもいいんです。

“表”のストーリーは、その結末を変えることこそできませんが、150年ほど前の日本で、資料でしか知らない人物達と関わり、日本の激動の時代を共に生きてゆく…

プレイヤーとして、そんな体験ができることに大きな意義がありました。

また、主人公に愛着を持てていれば“裏”で進行するストーリーもかなり楽しめると思います。

真面目なお話なので、キャラクリはなるべくふざけずに行った方が良いでしょう。

なお、2人分のキャラクリを行い、最初に選択した1人が主人公になります。もう1人は“片割れ”として、“裏”側のストーリーで関わってきます。

見た目に惚れ込み度

18 / 20 Points

さすがのコエテククオリティ。侘び・寂びを感じさせる深い日本の風景を創らせたら右に出るメーカーはありません。

というぐらい。

たんにきれいに創るだけじゃ、ああいう深みのある表現は難しいでしょう。

経年劣化による朽ちた表現など。

一方で、遊郭のような華やかな場所もあります。

フォトモードも搭載。

日本が舞台のゲームらしく、エフェクトに「浮世絵」やら「銀塩写真」やらもあります。特に後者は、資料で見られるような写真風のスクショを撮れるのが面白かったです。

プレイ中、写真機を使用した撮影依頼があるので、依頼で撮影した場所をフォトモードで改めて撮影するのも、良いと思います。

(シェア機能を使っていない)撮影依頼時の撮影では本体に記録されませんので。

なお、グラフィックについてはパフォーマンス重視とクオリティ重視と選択可能でした。

僕はクオリティ重視でしたね。

鼻うた度

14 / 20 Points

BGMは場の雰囲気に合わせてあり、街中では穏やかにすごせたり、戦闘時にはいい感じで気分が盛り上がったりします。

明確なメロディがあるのではなく、背景的な曲調のものが多い印象です。

ラクラク度

14 / 20 Points

使用するボタンが多く操作はやや複雑かもしれませんが、慣れていけば何とかなりました。何もすべての機能を使う必要はなく、「これは難しそうだな」と感じた技はまったく使いませんでした。

武器種も多彩ですが、僕が使っていたのは1種のみです。

主武器1・2には、1つの武器種を通常/不殺で使い分ける形でセットしていたので、ある程度、操作がややこしくならないよう工夫する事は可能です。

UI関連もちょっと項目が多いですが、まぁ、慣れですね。

ここに感嘆!

やはり、幕末の人物達と交流できる点でしょう。

幕末は、紙媒体や(ゲームを除く)映像作品などでも触れる事が可能ですが、ゲームとなると、あまりないんですよね。

ゲームであれば主人公を操作することで、主体的に彼らと関わる事ができます。

日本の激動の時代、様々な出来事や事件が起きましたが、それらの場面に(主人公を通して)自分も関わっていたような感覚。

リアリティのある表現・描写ゆえでしょう。