小学生でも分かる事業アイデアの作り方【デザインスクール流】

事業やビジネスと聞くと、なにか難しいことを考えなければいけない響きがします。課題発見、顧客発見、問題の因数分解、ブレスト、好きなことから始めるなど、様々なやり方やノウハウがあります。

しかし、事業計画書やプロトタイプの開発に着手する以前に、まだ、事業アイデアも何もない人が取り掛かる「初めの一歩となるアイデア」を生み出すところで、立ち止まってしまう人が多いのではないでしょうか。

私が留学していたデザインスクールでは、実行される前のアイデアをつくるところから学びます。そこで気が付いたのは、事業といっても、もっと気軽に小学生でも分かるくらい簡単に取り組むことができるということです。

この記事を読んで、何から始めていいか分からない人が最初の一歩を踏み出せる「事業のタネ」を、最速1時間で作れるようになると思います。あくまでも1つの方法ではありますが、参考になれば幸いです。

個人で事業アイデアを作る2つのアプローチ

このブログでは、企業で取り組むような大きな事業のアイデアを作るのではなく、個人がアイデアのタネを作り出すアプローチを紹介しています。

「企業でやる時と、個人でやる時と何が違うの?」と思われるかもしれませんが、企業でやる場合は、どれくらいの市場規模になるのか、企業の強みが活きるのか、既存事業とのシナジーはなど、様々な制約条件があります。

マーケット・インと言われる市場ニーズから事業を創るやり方や、プロダクト・アウトと言われる自社の強みを活かして創るやり方などがあります。

しかし、個人で事業アイデアを考える場合、そんな難しいことを考える必要はないと思っています。

次の2つのアプローチで考えることができます。

1:「問題」解決型

2:「好き」共感型

この2つだけです。

1つめは、身の回りにある問題(不平・不満・不平等・不経済など)を解決するアプローチです。例えば、道を歩いているときにタクシーを捕まえようとしても、なかなか来なかったという不満があって、それを解決するサービスがUberだったりします。

2つめは、趣味や一芸を活かしたアプローチです。こちらは、今流行りの考え方ではないでしょうか。例えば、釣りが趣味な人が、youtubeチャンネルを開いて、オススメの道具を紹介したり、コミュニティを作り、釣りを教えるサロンを開くなどです。

今回は1つめの問題解決型の最も簡単なアプローチについて紹介します。

開いて→閉じて→開いて→閉じて

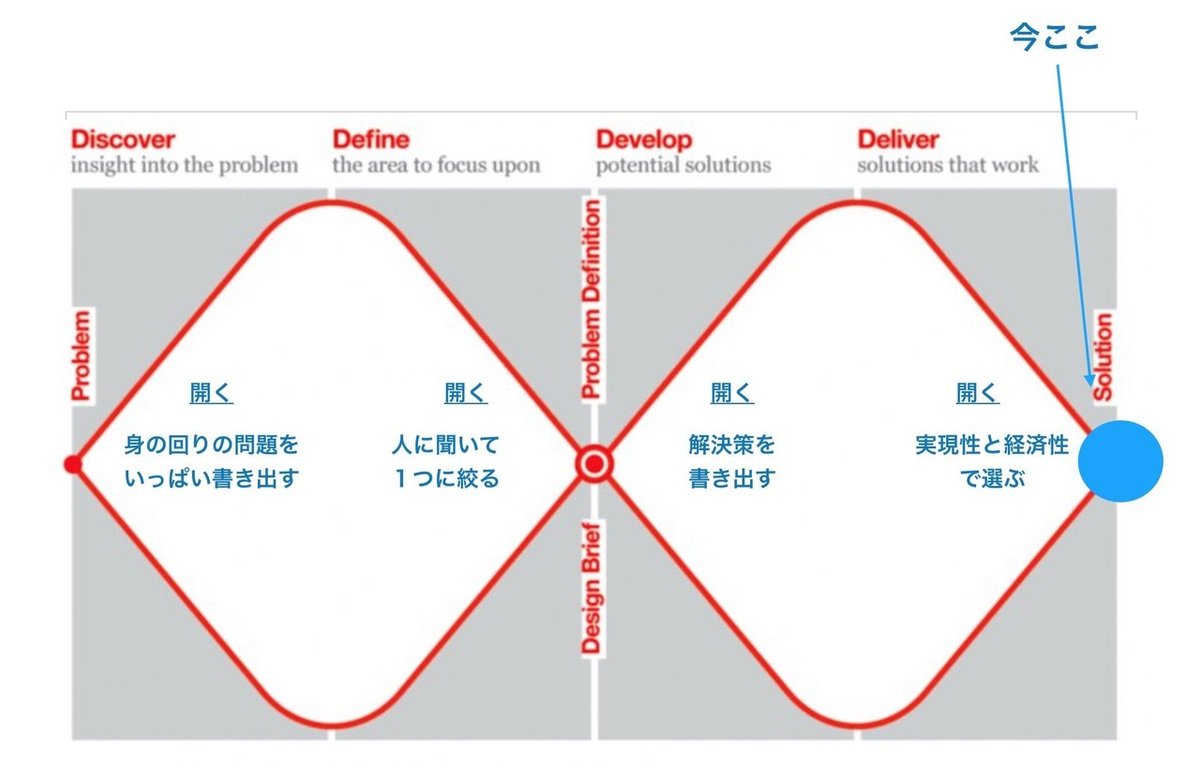

ダブルダイアモンドプロセスと言われるデザインの基本形を参考にします。

Double Diamond Design Process (British Design Council)

難しいそうに聞こえますが、要は、開いたり、閉じたり、開いたり、閉じたりしながら考えるという非常にシンプルな考え方です。

例えば、

1. 開く:問題のアイデアをいっぱい出す

2. 閉じる:アイデアを選ぶ

3. 開く:解決のアイデアをいっぱい出す

4. 閉じる:アイデアを選ぶ

というように、思考を発散したり、収束したりするのを繰り返すというだけのことです。

1つずつもう少し詳しく説明していきます。

1. 私が感じる「問題」を書き出す(開く)

まず、自分が感じている身の回りの問題を書き出します。

生活全般、仕事全般において、感じている不満・不平・不平等・不経済などについて、できるだけたくさん書き出します。

例えば、今の外出自粛の生活の面でいったら、

・料理をつくるの大変だなあ

・自宅で気晴らしになることがないなあ

仕事の面でいったら、

・デジタルツールを使える人と使えない人とで差が開くなあ

・それぞれの家で電気を使うからお金がかかるなあ

など、自分で思いつくものなら何でも書いてみます。

ここでは、「開く」フェーズですので、できるだけたくさん書きます。

2. 友人・知人に聞いてみる(閉じる)

次に、書いてみた不満や不経済などについて、友達や知人に話をしてみます。最低5名から10名くらいに話をして、その反応だったり、共感が得られるかどうかみていきます。

ここで、自分だけが感じている問題なのか、ある程度、他の人も共通して、感じている問題なのか検討がついてきます。

ここで、たくさん書き出した問題(例えば、30個とか)から、1つに絞っていきます。

例えば、外出自粛の生活の中で、料理を自炊するのが大変だなあという不満には共感が得られれそうであるため、この1つに絞ります。

3. 解決策を書き出す(開く)

次に、どのように解決するのかを書き出してみます。

例えば、先ほどの料理であれば、

・フードデリバリー

・出張型の自宅レストラン

・電子レンジで温めるだけのお弁当配達

など、色々なものがあるかと思います。

ここで、あまりアイデアの質にはこだわらずに、ありきたりなもので構いません。開くフェーズですので、できるだけ多く書き出します。

4. 解決策を選ぶ(閉じる)

次に、どの解決策にするか決めます。

決め方は、なんとなく面白そうなものを選んでもいいですし、次の2軸で、整理してみてもいいと思います。

1.「できそうか(実現可能性)」

2.「もうかりそうか(経済性)」

できそうか、儲かりそうか、この時点で正確に分かるわけではないので、繰り返しとなりますが、ピンとくるもの1つに絞るのでOKです。

例えば、シェフ出張型の自宅レストランを選択します。

5. どのようにお金が入るか書き出す(開く)

ここで終わり!ではなく、

その解決策に対して、どのようにお金が入るのかについて考えます。

例えば、出張型のレストランを選んだ場合には、

・サブスクリプション(週1回などでの定額制)

・予約制(毎回レストランを予約してシェフが来てくれる)

・企業提携(福利厚生として月1回の健康食のシェフがくる)

みたいな感じで、お金の入り方を考えてみます。

ここでも、シンプルに考えて、すでにある一般的なお金の入り方を書き出していけば、いいと思います。

6. お金のもらい方を決める(閉じる)

最後に、どのお金のもらい方にするかを決定します。

例えば、月額課金制を選びます。

そうすると、今、コロナで顧客の足が遠のいているレストランで組合を作り、月額定額制(サブスク)の出張型レストランが考えられます。また、レストランのなかでも、自炊では食べられない「お寿司」に特化してみます。

ここまでくれば、事業のアイデアができていると思います。

最終的なアイデアとして、外出自粛ムードの中、客足が遠のいている寿司レストランが提携して、月額課金のシェフ出張サービスを考えました。

このアイデアがよいかわるいかは置いておいて、事業アイデアを作ることができ、次の具体的なアクションへと移ることができるかと思います。

冒頭で書いたように、事業アイデアはあくまでもアイデアですので、ここから、実際にどのように実現していくのかが重要です。例えば、近所の寿司屋さんを回り、協力をとりつけて、SNSやウェブページを作って、お客さんを探すみたいな行動ができると思います。

最終的なプロセスは3つのダイアとなります

===

このようにシンプルな形で、最初の1歩となる「事業アイデア」をつくる事ができるかと思います。

実際には「閉じる」フェーズでのリスクを下げるために、検証活動を行う事が一般的です。例えば、「解決策」のプロトタイプをつくって、再び友人や知人に話を聞いてみて、検証を行います。

今後時間があれば、好き共感型のアプローチについても書こうと思います。

ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!