元エンジニアが北欧のデザインスクールを卒業して提供できること

元々、土木系のエンジニアだった私が、北欧のデザインスクールを卒業してビジネスデザイナーとして、提供できることというテーマで書きます。

きっかけは2つあります。

1つは、最近、結婚式で久しぶりに会った友人たちと話す機会があり、過去の経歴から想像しにくい、ビジネスデザインという今の仕事にピンとこないことを知りました。

「新規事業にデザインの力が注目されてるけど具体的に何ができるの?」

「MBA出身者ではなく、デザインスクール出身者に頼めることとは?」

「ビジネスデザイナーと事業開発担当者との境目は?」

など、イノベーションや新規事業の創出に「デザイン」というアプローチへの認知度が高まっている一方で、実際の職能としての仕事についてはあまり知られていないと感じました。

2つめは、私のキャリアの変遷を経験して、今提供できる価値をまとめたいと感じたためです。

「ライフピボット」 縦横無尽に未来を描く:人生100年時代の転身術という書籍が話題ではありますが、異なる職能を横断的に経験したからこそ、そのスキルを繋ぎ合わせて、どのような価値を作れるか整理したいと思います。

逆にいうと、土木工学の研究⇨海外プラント建設のエンジニア⇨経営企画⇨デザイン留学⇨ビジネスデザイナーとキャリアの変遷を経験した私は、ヘビのようにクネクネしたキャリアを不思議がられます。そのため、仕事として何をしているか、何ができるかをまとめたいと思いました。

新規事業担当の方や、これから0−1を生み出すデザインを学ばれる人などに参考になったり、つながる機会になればと思い書きます。

1.新規事業を創出する3つの起点

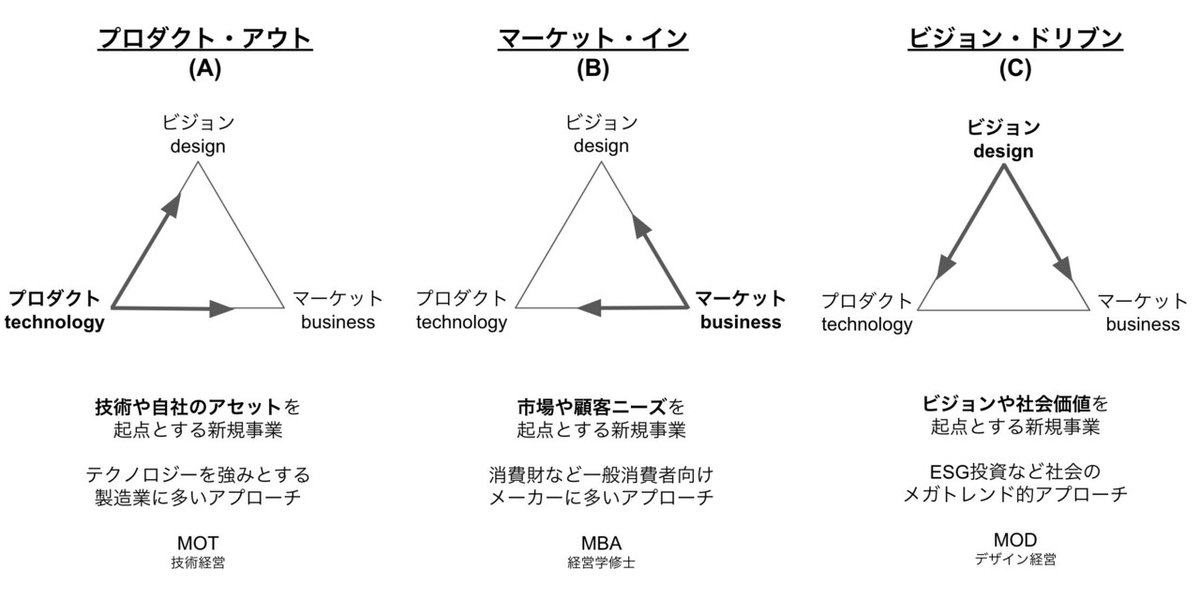

初めに、新規事業を生み出す「軸」または「起点」を整理して、デザインや自分が得意とする領域についてかんがえてみます。

新規事業を始める時に、出発点となる軸は次のような3つに分類することができると考えています。

新規事業を創出する3つの起点

例えば、

組織で新規事業をつくるときには

・自社の研究開発した技術を活かしたい(A)

・社会課題を解決するようなイノベーションを創出したい(C)

・これから立ち上がってくる市場の先行者利益を得たい(B)

・顧客の潜在ニーズを捉えた商品開発を行いたい(B)

個人でビジネスをつくるときには

・自分が得意なことを活かしてビジネスを作りたい(A)

・好きなことを仕事にしたい(A)

・とにかくお金が稼げることをしたい(B)

・小さい頃からの夢である豊かな社会のためにビジネスをつくりたい(C)

など、意識するかしないかにかかわらず、上の3つの起点のうちいずれかの動機があるのではないでしょうか。

これら3つの軸どこから出発しても、どれも最終的にはプロダクト・市場(顧客)・ビジョン(あるいは社会価値)を一定満たす事業になってくると考えていますが、それぞれ適したアプローチや人材は異なると思います。

例えば、プロダクト・アウト型で自社の開発途中のテクノロジーを事業化をするという場合には、提供できる価値がある程度定まっているので、そこの価値にお金を支払う「顧客を発見」してくる営業マン的な事業開発者が重宝されるかもしれません。

あるいは、マーケット・イン型で、新たな顧客ニーズを発掘して、製品を提供する場合には、潜在ニーズをリサーチから導き出したり、新市場への訴求方法を立案する、マーケター的な事業開発者が重宝されるかもしれません。

米国で生まれた「デザイン思考」の考え方も、顧客ニーズを正確にまたは、深く捉えるという意味では、マーケット・インに分類されると思います。

3点目のビジョン・ドリブン(または社会価値創出型)のアプローチは近年注目を集めていると思います。

この記事にもまとめたように、社会の課題を解決することをビジネスの機会と捉える企業が増えていて、社会への価値を創出するイノベーション・センターを設置したり、産官学連携で新規事業探索を進めている話をよく耳にします。

2.ビジョン(社会価値)起点のビジネスデザイン

私もデザインスクールに留学時代に研究、現在実践しているアプローチが、この3番目の「ビジョン(社会価値)起点のビジネスデザイン」です。

注目されるビジョン(社会価値型)の事業創出

例えば、欧州で活用が進む意味のイノベーションという、製品やサービスの新しい意味(価値)を提案するアプローチについては、これまでの技術起点やマーケット起点のアプローチに行き詰まった人たちに注目されています。

フィンランドで活躍するビジネスデザイナーの監修のもとで研究を実施した内容はこちらのnoteにまとめています。

この研究を実践したいという思いで、ビジョン(社会価値)起点のビジネスデザイナーとして新規事業に取り組んでいます。例えば、ヘルスケア領域でフィンランドでの世界一幸せな生活者のライフスタイルから着想を得て「well-beingなライフスタイルの習慣を支援するデジタル分野の事業」に取り組んでいます。

留学時代には、フィンランドの国立資源庁のプロジェクトで、ケニアの食の安全を改善するサービスデザインにも取り組んでいました。詳細は以下のnoteにて紹介させていただきました。

食の安全性を向上するサービスデザインの取り組み@ケニア

3.より具体的な活動内容

ビジョン(社会価値)起点のビジネスデザインについて、より具体的な活動をご紹介したいと思います。

まず、新規事業の全体における位置づけを分かりやすくするため、新規事業や起業で広く知られている「リーンスタートアップ」のプロセスと照らし合わせて、考えていきます。

一般に新規事業開発のプロセスとして次の3つのプロセス(または基準)で進めていることが多いと思います。

・CUSTOMER PROBLEM FIT(顧客は本当にお金を支払う課題があるか)

・PROBLEM SOLUTION FIT(その課題は我々のプロダクトで解決されるか)

・PRODUCT MARKET FIT(顧客が真に欲しいプロダクトを提供できるか)

新規事業開発プロセスとデザイン

3つのステージそれぞれにデザイナーが担うことができる役割があります。例えば、

・CUSTOMER PROBLEM FITでは、顧客の真の課題やニーズをデザインリサーチをとおして定義すること

・PROBLEM SOLUTION FITでは、提案する価値が顧客がお金を支払うに値する課題やニーズを解決するかを検証するペーパープロトタイピング

・PRODUCT MARKET FITでは、最小限の要求性能を満たすプロダクトのUXデザイン

など様々です。このほかにも

・ビジョンデザイン(ビジョン策定)

・ストラテジックデザイン(戦略策定)

・デザインリサーチ(ユーザー調査と機会発見)

・コンセプトデザイン(事業コンセプトの立案)

・ビジネスデザイン(ビジネスモデルの構築と検証)

・サービスデザイン(サービス設計)

・クリエイティブテクノロジスト(テクノロジーxプロトタイピング)

・コミュニケーションデザイン(魅力的なコミュニケーション)

など、0から1の新規事業に求められるデザインの役割だけでも守備範囲が広く、デザイナーのスキルや経験等によって得意領域が異なります。

これらは一般論ですので、次の項目から私自身が自信をもっている領域についてご紹介したいと思います。

3−1 ビジョン&ビジネス初期仮説の構築

既に存在するビジネスを改善していく場合や、使用するテクノロジーが決まっている場合を除き、0から1の新規事業の場合、先ほどの3つのプロセス(Customer Problem Fit、Problem Solution Fit、Product Market Fit)の前にビジョンの構築と出発点となるビジネスアイデア(初期仮説)が必要です。

図に示すように、新規事業を進めるうちに幾度となくぶつかる障壁を乗り越えていくためには、ビジョンを明確にすることで、内発的動機を最大限活用したり、意思決定の指針をもっておくことが大切です。ビジネスモデルや、プロダクトはピボット(軌道修正)したとしても、ビジョンは修正できず、このビジョンに共感したチームがあるからこそ、前に進むことができると、考えています。

そして、顧客のニーズはなにか、提供価値とフィットするかなどの事業開発活動を進める前に、まずは、自分たちが提供したいビジョンにフィットする「初期のビジネス仮説」を構築する必要があります。

腰を据えてビジョンを納得できる言語におさめることで、このビジョンから筋の通ったターゲット顧客、提供価値、ビジネスモデルなどのアイデア発想が一気に捗ると、経験的に実感しています。

ビジョンと初期ビジネス仮説を構築する活動は、案外大変なものです。

1人で行うと思考がぐるぐると回って、出てこなかったり、イメージとして湧いていても、それが周囲を巻き込むほど明確な言語に落とせないなどの、課題があると感じています。

そこで、緩やかなフレームワークがあり、かつ、壁打ちできる仲間のサポート、ワークショップなどの活用があると進めやすいと思います。

例えば、このビジョンと初期ビジネス仮説を構築するために、デザインスクールでの学びと、現在のビジネスデザインの業務を通してワークブックを作成しました。

work 1~4のうち、work 1がこのプロセスに該当します。

ぜひ活用してみください。

人によってはよりテクノロジー志向であったり、組織によっては狙っていく市場領域がある程度決まっていたりすると思います。希望する人には、このワークブックを個や組織に合わせて調整したり、ワークショップや壁打ちの仕組みを入れることで、よりよい支援ができると考えています。

3−2 創り手の想いを引き出すコーチング

ビジョン(社会価値)起点の事業創出には、壁打ちや仲間のサポートが必須だと書きましたが、その創り手の想いやビジョンをよく理解して伴走してくれる人が大切です。

あらためて、ビジョン(社会価値)起点の1つである意味のイノベーションのアプローチを振り返ってみると

意味のイノベーションのアプローチ(ジタマロさんのnoteから)

ビジョンのタネとなるのは、リーダーや起業家の原体験や想いです。

そのビジョンを信頼のおける良き聞き手で、ビジネス経験のあるパートナーと壁打ちをしたり、グループ内でディスカションにより深めていくことで徐々に顧客の求めるものに昇華させていきます。

このスパーリング役は誰でもいいわけではなく、一定のスキルや教育が必要だと考えています。

なぜなら、

・創り手自身で大切にしていることを問いかけにより気づいてもらうこと

・心理的安全性が共有され、自由な対話を促せること

・ビジョン、価値、コンセプトなどの抽象的な内容に1本筋を通すこと

・ビジョンに共感して、アイデアを一緒に発想すること

などの多面的なスキルが必要だからです。

私もフィンランドのデザイナーにインタビューをしながら、この伴走者の重要性に気づき、先ほどご紹介したワークブックを活用しながら、コーチ役を勤めさせていただいています。

繰り返しになりますが、創り手である新規事業のリーダーや起業家が「違和感」を感じながら事業を進めることはよくあり、そのまま進むと、違和感が現実となり、失敗や大きなピボットとなる事例をよく見てきました。

組織においてはマネージャー役がこの役割を担うことが多いと思いますが、意味のイノベーションのマインドセットやアプローチを学ぶなど、単なる壁打ちと思わず、体系的な支援の仕組みを整えることが重要と感じています。

3−3 新規事業の実験:プロトタイピング

ビジョンと初期ビジネス仮説を構築してからは、想い(仮説)ベースのビジネスを検証しながら、投資に値する事業を作っていくと思います。

そこで重要になってくるのが「実験」という考え方でありアプローチです。新規事業に不確実性はつきものです。社内外のステークホルダーから「こんな新しいサービスに誰がお金を払うの?」といったやってみる前から様々なやらないための理由を指摘されると思います。

これらの不確実性の壁を突破して、新しい製品やサービスを開発して、事業を進めるためには、大きく投資する前の段階で、なんらかの「評価データ」が必要となります。

例えば、0−1の新規事業で最初に必要となる実験が、顧客価値検証(Problem Solution Fit)です。

顧客の求めるもの(右)と提供価値(左)はフィットするか

顧客がお金を支払うのに値する本当の課題は何か?、そして、この課題は自分たちの提案により、解決されそうか?という問いにあたりをつけるための実験を行うことで、実際に製品やサービスを開発する前に一定の検証をすることができます。

例えば、Dropboxでは「どれだけの人がサービスに登録するのだろうか?」という問いに対して、システムを作らず、3分間のプロダクト・デモを制作し1日で70,000人ものユーザーが登録したという結果が得られたという有名な事例があります。

このフェーズでは

・検証すべき最も重要な仮説を立てること

・その仮説にフォーカスした検証内容の設計

・プロトタイピングの制作

を最も安く、速くできる方法で行います。

詳細は以下のnoteにもまとめています。

この「実験」/「プロトタイピング」/「仮説検証」といったフェーズでのお仕事はビジネスデザイナーとして力を入れていますし、過去の研究やエンジニアの経験が役に立っている領域だと感じています。

【PUBLICATIONS】

・Kunieda, M., Zhu, X., Nakajima, Y., Tanabe, S., & Maekawa, K. Ageing in Shallow Underground RC Culverts and Tunnels. The Ageing of Materials and Structures, 81-94. 2017. (リンク)

・M. Kunieda et el, Long-Term Serviceability and Risk Assessment of Shallow Underground RC Culverts and Tunnels, AMS '14 Conference on Ageing of Materials & Structures Delft 2014, Netherlands(リンク).

・N. Ueda, Zhu, X., Nakamura, H & M.Kunieda, Analytical Evaluation of Shear Failure Behavior of SHCC Beam by Considering Shear Transfer Behavior. Proceedings of the Thirteenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-13), September 11-13, 2013, Sapporo, Japan, F-6-1(PDF).

・M. Kunieda, N. Chijiwa, K. Ohara & K. Maekawa, Feasibility study of autonomous deformation control of PC viaducts, 22nd Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (ACMSM22), From Materials to Structures: Advancement through Innovation, pp. 313-318, Nov. 2012(PDF).本論文に関して最優秀研究賞を東京大学土木工学科より受賞

3−4 領域横断型プロジェクト・マネジメント

最後に0-1の新規事業を立ち上げる際に、様々な専門性を統合してイノベーションを創出するプロジェクト・マネジメントについて少し触れます。

特に、Problem Solution Fit(顧客の切実な課題は解決しそうか)からProduct Market Fit(顧客は我々のプロダクトを本当に欲しがるか)のフェーズに入ると、1人で全て行うことは難しくなっていきます。

顧客がお金を支払う最小限の機能をもつプロダクトを開発するため、エンジニアやデザイナー、マーケなど、小さくてもチームができてきます。

このビジネス・デザイン・テクノロジーの3つの多様な専門性をもつメンバーとの共創活動からイノベーションが生まれるという発想のもと、マネジメントを学ぶ教育が、私の留学していたAalto大学IDBMでした。

既にスケール済みのビジネスでいう「マネジメント」には一神教的な考え方で、トップダウンの司令系統が好まれますが、0−1の「マネジメント」には対話の中に答えを見出してくる共創型の動き方が重要となります。

一部の職能を切り出して外注するというよりは、チーム内で複数の専門性をもつ人材が共創することで、より速く機動的な事業開発が進められるものでその中心となるには、それぞれの視点を統合していくことが大切です。

この分野ではエンジニア時代のグローバルビジネス環境かつ複数の専門領域が交わるプロジェクトマネジメントの経験と合わせて、私が提供できることの1つだと考えていますし、今後も強化していきたいと思っています。

エンジニア時代のプロマネに関する仕事内容

まとめ

元エンジニアがデザインスクールを卒業して、ビジョン(社会価値)起点のビジネスデザイナーとして提供できることをまとめてみました。

新規事業担当の方や、これから0−1を生み出すデザインを学ばれる人などにとって参考になれば嬉しいです。

今までやってきたこと以外にも、まだまだ広い可能性があると思います。

ご興味を持ってくださった方とは一緒にできることを考えたいと思っておりますので、ご依頼・ご相談は、メールにて気軽にご連絡ください。

連絡先:knerpd@gmail.com

PHOTO:アイスランドのレイキャビクで撮影

いいなと思ったら応援しよう!