ソーシャルメディア時代の短歌 | 教育テック連続講座vol.9

「教育に関わる最先端の仕事を知ろう」をテーマに、「こどもを育てる」を仕事にしたいすべての方へ配信してきた教育テック連続講座。

今回は歌人 高田 ほのか 氏の講座をご紹介します。

歌人 高田 ほのか

大阪出身、在住 関西学院大学文学部心理学科卒

未来短歌会所属 2022年度未来賞次席

テレビ大阪放送審議会委員

小学生のころ少女マンガのモノローグに惹かれ、2009年より短歌の創作を開始、短歌の世界をわかりやすく、楽しく紹介することをモットーに、講演、執筆活動、オンライン短歌教室を開催。

関西学院大学文学部 未来短歌会 テレビ大阪放送審議会委員

著書『ライナスの毛布』(書肆侃侃房)、『はじめての短歌』(メイツ出版)

産経新聞「短歌で見つける経営者の心」連載中

■第一章 自己紹介

関西学院大学文学部心理学科を卒業。現在はテレビ大阪の放送審議会委員を務めている。また、「はじめての短歌」「ライナスの毛布」などを著書。歌人。

■第二章 短歌をはじめるきっかけとなった詩歌

「ふるさとの、なまりなつかし、停車場の、人ごみの中に、そを聴きに行く」 石川 啄木

「平家物語」

「あたしはどこにいるんだろ」「なにに向かえばいいんだろう」 (矢沢あいのご近所物語のモノローグより)

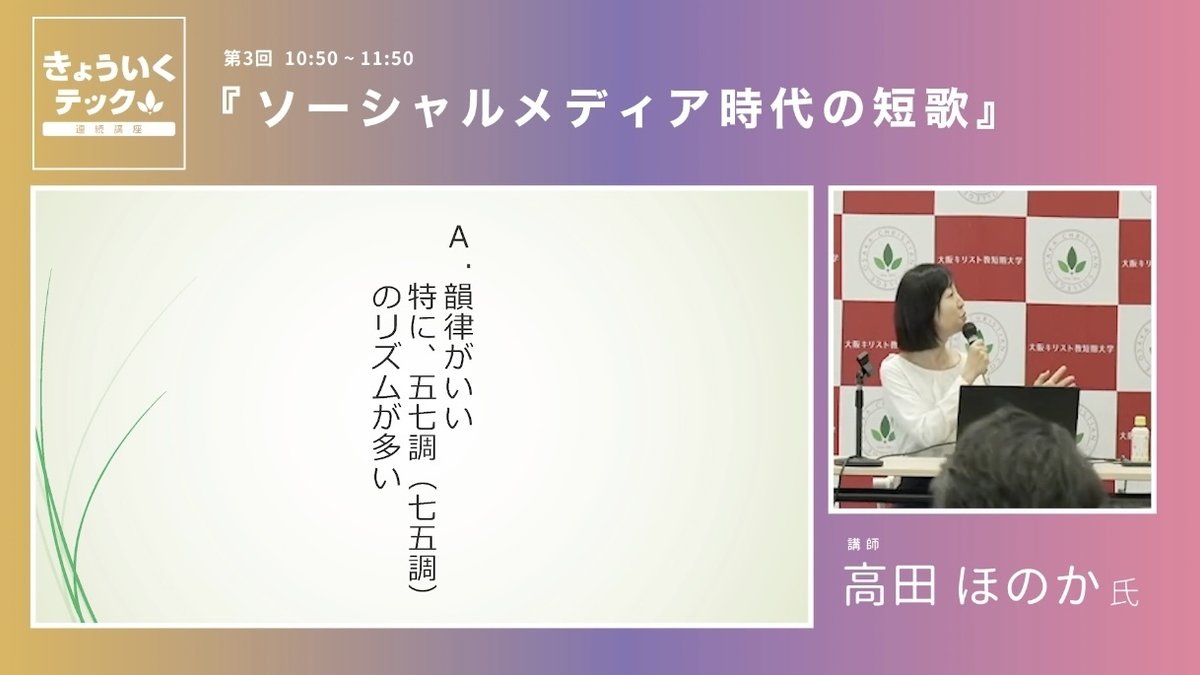

上記の共通点とは? A.韻律がいい(五七調など)

■第三章 生きることの理想と現実からみる短歌とSNSの関係

日々、社会で生活していると本心を言えないことが多いのではないでしょうか?みんな本当はもっと自分らしく生きたいと思っていますよね。短歌に触れていると、日常の中にも五感が繊細になり、本当の気持ちに気づけるようになり、今を生きていると実感できる。詩や短歌は「心」を表現する文学。現在のSNS時代を分析してみると・・・Z世代を中心とした「令和の短歌ブーム」の理由が明らかに。

■第四章 いい短歌を作るためのポイント

1.短歌を作る時に大切な2つの感覚

・「わかる(共感)の感覚」

・「びっくり(意外)な感覚」

この「意外」と「共感」が重なる部分を目指すようにしよう。

2.短歌を作るときに大切なこと

みんなが思うことが正解ではない。自分の心が感じたことが正解でいい。

■第五章 最後に

魅力的なアイデアの手がかりは、「正しさ」の網目の外にある。

◼️教育テック連続講座ウェブサイト

◼️教育テック大学院大学について

📢入学に関する説明会を順次開催中!

申込はこちらから