記事一覧

interviews and artcles Jon Batiste 2020 - 2024 by Mitsutaka Nagira

柳樂光隆が担当したジョン・バティステ関連の記事を集めました。 interviews◉2024 「ベートーヴェンからアフリカのリズムが聴こえる」ジョン・バティステが語る音楽の新しい可能性 ◉2023 ジョン・バティステが日本で語る、世界のカルチャーを横断する音楽観とその裏にある哲学 ◉2023 ジョン・バティステが語るワールドミュージックの再定義、多様な音楽文化をつなぐ秘訣 column / article◎2024 Column:Jon Batiste - Beeth

interview Aaron Parks Little Big 2019:6年の構想を経てリリースした『Little Big』のこと

2019年の10月、アーロン・パークスが自身のプロジェクト「リトル・ビッグ」名義で来日し、コットンクラブでライブを行った。 2008年に名盤『Invisible Cinema』をリリースした後、ECMと契約し、ソロピアノの『Arborescence』とピアノトリオの『Find The Way』を発表した。『Invisible Cinema』にはハイブリッドな要素もあり、その後のシーンにも影響を与えた傑作だったが、そこから自身の名義ではピアニストとしての活動に軸足を置いていた

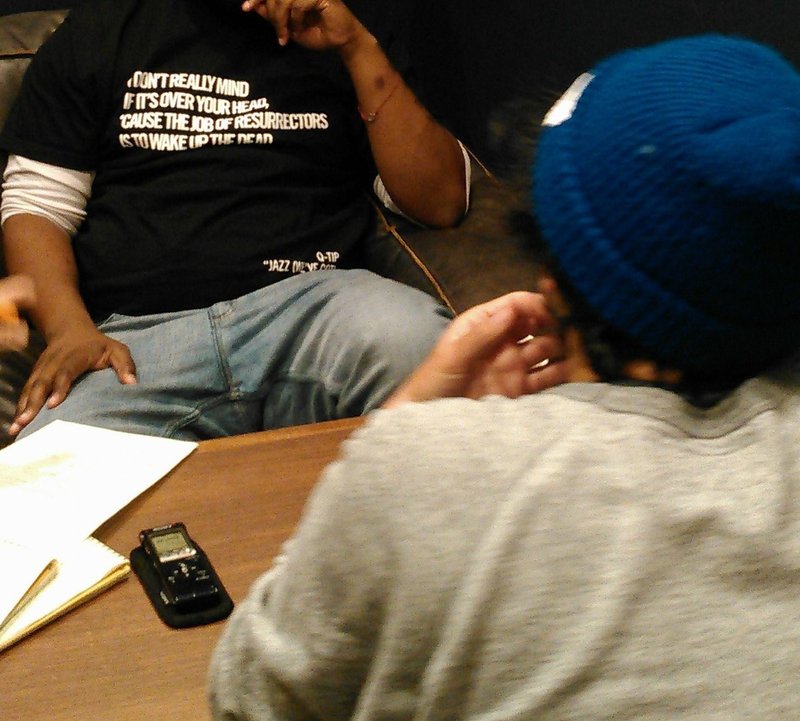

interview Kenny Garrett:about The Ancestors 僕らは全員が一枚の同じ布からできた服を着ているようなものだ

ケニー・ギャレットが現代のジャズにおける巨匠だってことは説明不要だろう。 マイルスやブレイキーと共演した云々の話だけでなく、そもそもジャズのアルトサックス奏者で彼の影響を受けていない奏者を探すのが難しいほど、大きな影響を及ぼしている。そのうえでブライアン・ブレイドやクリス・デイヴ、ジャマイア・ウィリアムス、ロナルド・ブルーナーなどを自身のバンドから輩出している意味ではモダンジャズの系譜を受け継ぐスタンスを貫いているし、その一方でQティップからGURU、ミシェル・ンデゲオチェ

interview Becca Stevens - Maple to Paper:Serving a Song=曲に仕えること

ベッカ・スティーヴンスはどんなアーティストだろうか? ギターやチャランゴ(南米のウクレレみたいな楽器)を弾きながら歌う彼女は《シンガーソングライター》然とした佇まいをしている。 ただ、彼女のことをずっと追っていると、ギターを持ってバンドの真ん中で歌っている彼女は活動の中のひとつの側面でしかなく、どちらかというと《コンポーザー》なんじゃなかろうかと思うようになった。 そもそも最初から彼女は弾き語り的な曲を書いていたわけではなかった。バンド全員でのアンサンブルを重視し、器楽

interview Antonio Loureiro:エレクトロニカ、アマゾン先住民、北東部のダンス音楽などの影響を反映する初期2作

2010年ごろ、アントニオ・ロウレイロという才能が発見されたときのことはよく覚えている。2010年に1stを高橋健太郎が紹介したことで彼のことが日本でも知られるようになったのだが、僕が聴き始めたのはセカンドアルバムの『So』からだった。 ブラジルのミルトン・ナシメント周辺コミュニティのサウンドに通じるもの、もしくは当時日本で話題になっていたアルゼンチンの新しい世代によるフォルクローレの作品群とも共通するものを感じただけでなく、2000年以降のアメリカのジャズを思わせる作編曲