〜知床〜【世界遺産を色んな角度で見てみよう⑥】

こんにちは!永高の中学受験部屋です。早くも第6回ですね!

世界遺産記事のマガジン連載はこちらからご覧ください。

今日ご紹介する日本の世界遺産は「知床」です。

2005年に自然遺産として登録されています。

場所

知床は北海道の北東端に位置しています。この地域は地球上で最も低緯度で海氷が凍る季節海氷域に位置します。

※季節海氷域...特定の時期のみ海氷に覆われる海域のことで、この地域はオホーツク海の表面に塩分濃度の低い淡水がそうを形成しその層が凍っています。

なんで登録されたの?

一言で言うと「陸と海の食物連鎖」が鍵となった。

知床付近を流れるアムール川から流れる淡水がオホーツク海に流れ込んでできる海氷は、気温が上がってきた春先に解けだして栄養の多い塩を供給することから”食物連鎖”が始まります。

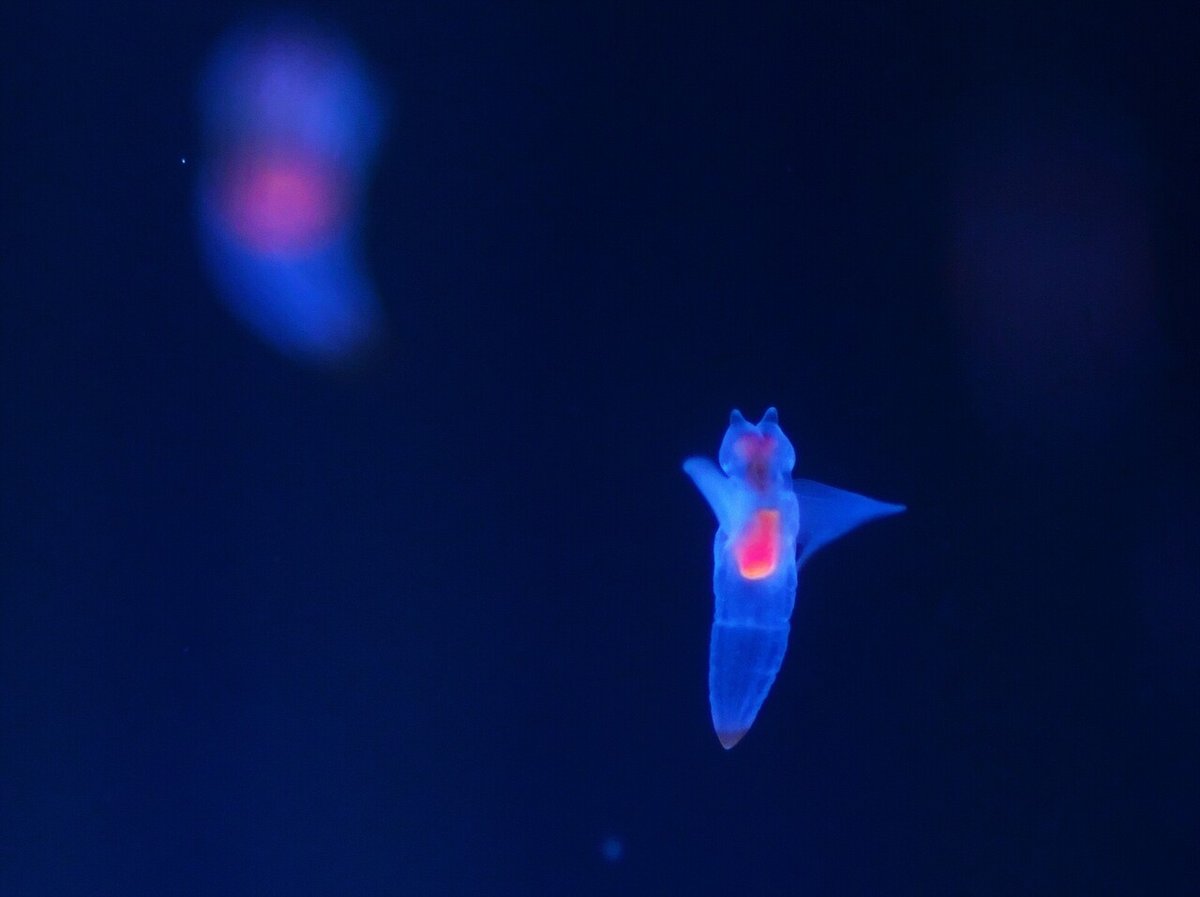

植物プランクトンが増えてそれを食べる動物プランクトンが増える。さらにそれを食べる貝や小魚が増え、さらにさらにそれを食べる大型の魚や海棲哺乳類が増える。また、サケやマスは河川をのぼってクマやキツネの食糧となる。

こういった「陸と海の食物連鎖」が評価された。

知床で知っておきたい地理知識

知床がある知床半島には東西を貫く知床連山がある。その東西で気候が大白いほど異なります。(四国山地を挟んだ南北で降水量が違うみたいな感じです☔️)

そのためミズナラやブナなどの落葉広葉樹とトドマツやエゾマツなどの常緑針葉樹、さらには針広混交林が分布しております🌲

また知床半島と周辺海域には絶滅危惧種が多く生息している。

そのような豊かな自然を守るべくナショナルトラスト運動をお手本として市民の寄付によって土地を買い取る「しれとこ100平方メートル運動」が行われた。

※ナショナルトラスト運動...国民からの寄付などをもとに民間団体や地方公共団体が豊かな自然や歴史的環境を保有する土地を買い取り保護する運動。発端は19世紀末のイギリスで、日本では鎌倉が始まりとされている。現在では和歌山県の天神崎などの保護運動が知られています。

あとこれは中学受験で全く関係ない豆知識なのですが知床の語源はアイヌ語で「大地の突き出たところ(地の先)」を意味する「シリエトク」だそうです。笑