松本探訪 3⃣ さあ穂高神社で夏を〆よう

夏の旅4日目最終日である。

まずはモーニングビュッフェをゆったりと楽しもう。

3日酔い明けにはこんな和食がありがたい。

🔶日本浮世絵博物館

🔷企画展 江戸の妖怪・幽霊たち

広重、北斎、歌麿といった有名どころの風景画、美人画などとは違い、怖かったりユーモラスであったりするものが展示されていました。

まずは、ざざっとご覧ください。

「今様額面合 僧正坊」

(筆者撮影)

制作:引化4~嘉永5年

(1847~52)頃

人目を忍ぶように月明かりで手紙を読む女性。

扁額形のコマ絵に描かれた僧正坊より、女性の姿は源義経が鬼一法眼の館に忍び込み、秘伝の兵法書「六韜三略」を盗み見る様子になぞらえたもの。

僧正坊は鞍馬山の天狗。

『義経記』を基に謡曲や歌舞伎で普及した『鬼一法眼三略巻』では、かつて源氏方であった鬼一法眼が天狗の姿で義経に武芸を教えたとする。

「相馬の古内裏」

(筆者撮影)

制作:弘化2〜3年

(1845〜46年)頃

出典:ホームページより引用

相馬の古内裏は、相馬小次郎こと平将門が下総国に建てた屋敷で、将門の乱の際に荒れ果ててしまっていた廃屋。

左側に描かれた女性は、平将門の遺児である滝夜叉姫(五月姫)です。

彼女の装束は繊細で華やかに描写されており、特に彼女の顔立ちや瞳の表情は魅力的で、彼女の持つ妖術の力やその美しさを強調しています。

本作品の中央部には、御簾を破り現れた巨大な骸骨が目を引きます。

この骸骨は、滝夜叉姫が操るもので、原作では数百の骸骨が戦う場面が一体の巨大な骸骨に翻案されて描かれています。

骸骨の描写は細かく、その骨の一つ一つに至るまでのディテールが感じられます。

本作品の右側には、源頼信の臣、大宅太郎光圀が勇敢に戦う姿が描かれています。彼の勇猛さや滝夜叉姫、そして骸骨との対峙する緊迫感が伝わってきます。

背景には廃墟となった「相馬の古内裏」がぼんやりと描かれ、それに合わせて天空には暗雲が広がり、全体的に戦いの緊張感や不穏な雰囲気を盛り上げています。

「新形三十六怪撰 おもゐつゝら」

制作:明治22年~25年(1889~1892年)

出典:ホームページより引用

お伽話「舌切り雀」の一場面を描いています。

お爺さんが怪我をした雀を助け手当てしたことがはじまりで、雀は一緒に住むお婆さんが用意しておいた障子張り替え用の糊(のり)をうっかり食べてしまいます。

すると怒ったお婆さんは、雀の舌を裁縫ばさみで切り落として家から追い出してしまいました。

その後、雀を心配して山を探しまわったお爺さんは、雀の住まいを発見。

雀はお爺さんに糊の件を謝罪し、手当てしてくれたことに感謝すると、お礼に葛籠を渡します。

お爺さんが家に帰って葛籠を開けてみるとなかには金銀財宝が詰まっていました。

これを見たお婆さんは自分も葛籠を貰おうと雀の住まいに押しかけ、奪うように葛籠を持ち帰ります。

「家に着くまでは開けてはならない」と言った雀との約束を破り、葛籠を開けてみたところなかから妖怪達が一斉に飛び出して来ました。

本妖怪浮世絵は、妖怪に驚き引っくり返るお婆さんと、対照的に妖怪達のユーモラスな表情が魅力となっています。

「しんばんおばけづくし」

出典:ホームぺージより引用

「源頼光 四天王 土蜘蛛退治之図」

(筆者撮影)

制作:天保・弘化期(1843-47)

巨大な土蜘蛛に立ち向かうのは、平安時代中期の武将源頼光と、強者の家臣「頼光四天王」です。

本武将浮世絵では、武将らが刃剣を抜き放ち、あるいは今まさに抜かんとして太刀の柄に手をかけた一瞬が描写され、あふれる緊迫感に目を奪われます。

源頼光は大江山(京都府北西部)の鬼酒呑童子討伐の逸話などで知られる勇将。

家臣の四天王も、「金太郎」のモデルとなった坂田金時や京都を騒がせた鬼の腕を切って退散させた渡辺綱、弓の名手卜部季武、身長2mを超える巨漢の碓井貞光という、そうそうたる顔ぶれです。

一方の土蜘蛛は、大和朝廷時代、天皇に従わなかったために討たれた豪族の怨念が妖怪になったものと言われています。

「二代目片岡我童と

四代目坂東彦三郎が、

民谷伊右衛門とお岩と

小平の幽霊を演じる」

(筆者撮影)

制作:文久元年(1861年)

小平が現れる

(筆者撮影)

お岩をめくると小仏小平が現れる仕掛絵で、戸板返しの演出を表現した作品。

小平は民谷伊右衛門が所有する妙薬を盗んで捕えられ、伊右衛門に殺される。

毒薬の影響で相貌が変わったお岩も夫の裏切りを知って憤死。

伊右衛門は2人の死体を戸板の表裏に釘付けて川に流す。

お岩と小平は亡霊となって伊右衛門を悩ませる。

中村座上演時の作品。

お岩と小平の二役は同じ役者が早替わりで演じる。

「化け物の夢」

(筆者撮影)

寛政12~享和元年

(1800~01年)頃

蚊帳で昼寝をしていた子供が悪夢にうなされる。

見かねた母親が子を起こしたため、夢の中で悪さをしていた妖怪たちが不平を言いながら退散していく。

子供から伸びる線の先で夢中の光景を描く点も楽しい。

妖怪たちの言葉は以下のとおり。

ろくろ首「またばんにうなしてやろう」

長髪の妖怪「おふくろがおこさねへともつとおどしてやるのに」

一つ目小僧「よしよしばんにはおふくろにこわいゆめをミせてやらふ」

ここからは常設展示で、まあまあ撮れたもの2作だけご紹介。

「寛政三美人」

(筆者撮影)

寛政五年(1793年)

人気の美女3人であった富本豊雛、難波屋おきた、高島屋おひさを描いた優雅で華やかな美人画。

寛政三美人のモデルとなった3人は、歌麿の肖像画の題材としてよく登場した。モデルの各人には識別のための家紋が描かれている。

歌麿は、同じ美人3人の同じ配置の絵画をいくつか描いており、3人全員が歌麿や他の芸術家による多くの肖像画に登場している。

当時の超人気モデル3人。

現在だと藤田ニコル、中条あゆみ、新木優子といったところか。

源氏名が如何にも人気になりそうなネーミング。

「富嶽三十六景」

(筆者撮影)

天保2-5年(1831-34年)

あまりにも有名なので

説明割愛

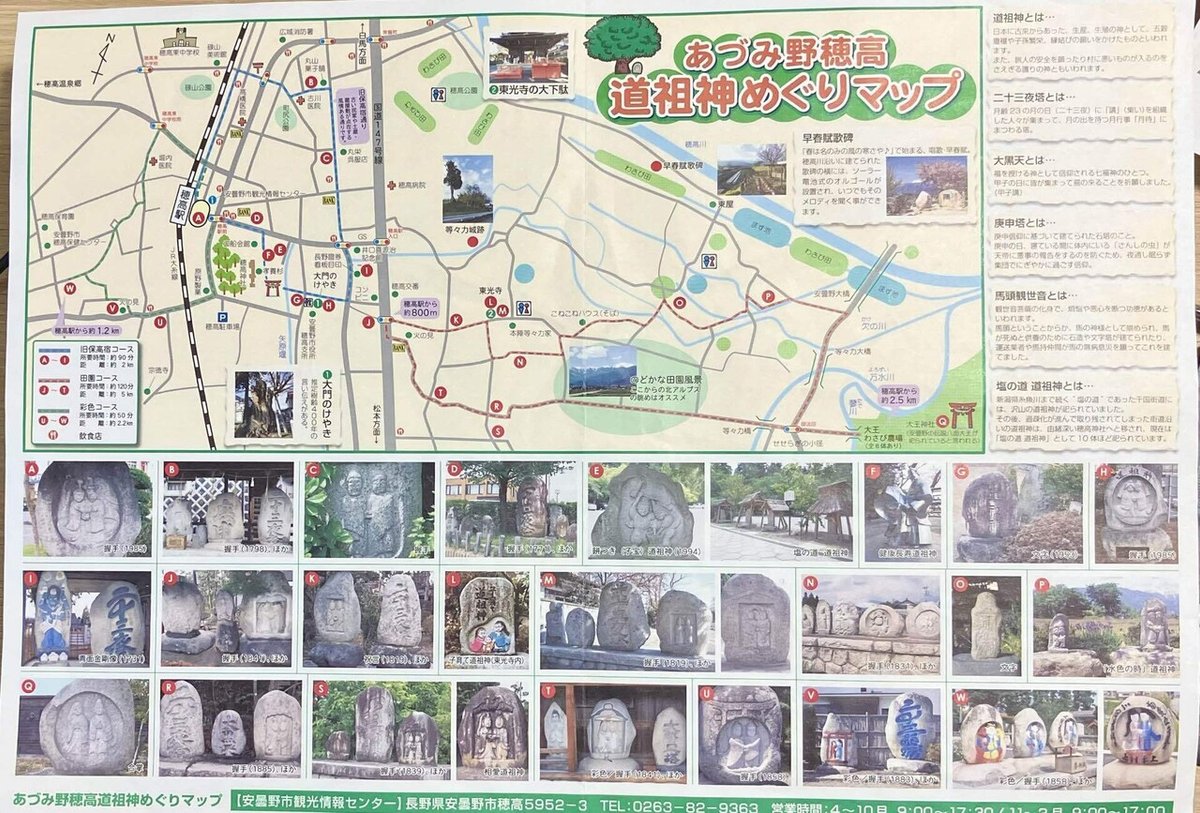

道祖神を巡るマップをいただきに穂高駅にほど近い案内所へ。

あずみ野穂高

道祖神めぐりマップ

全部で25ヶ所ほどある。

こりゃ、無理だ。

穂高神社と目ぼしいところだけ周るとしよう。

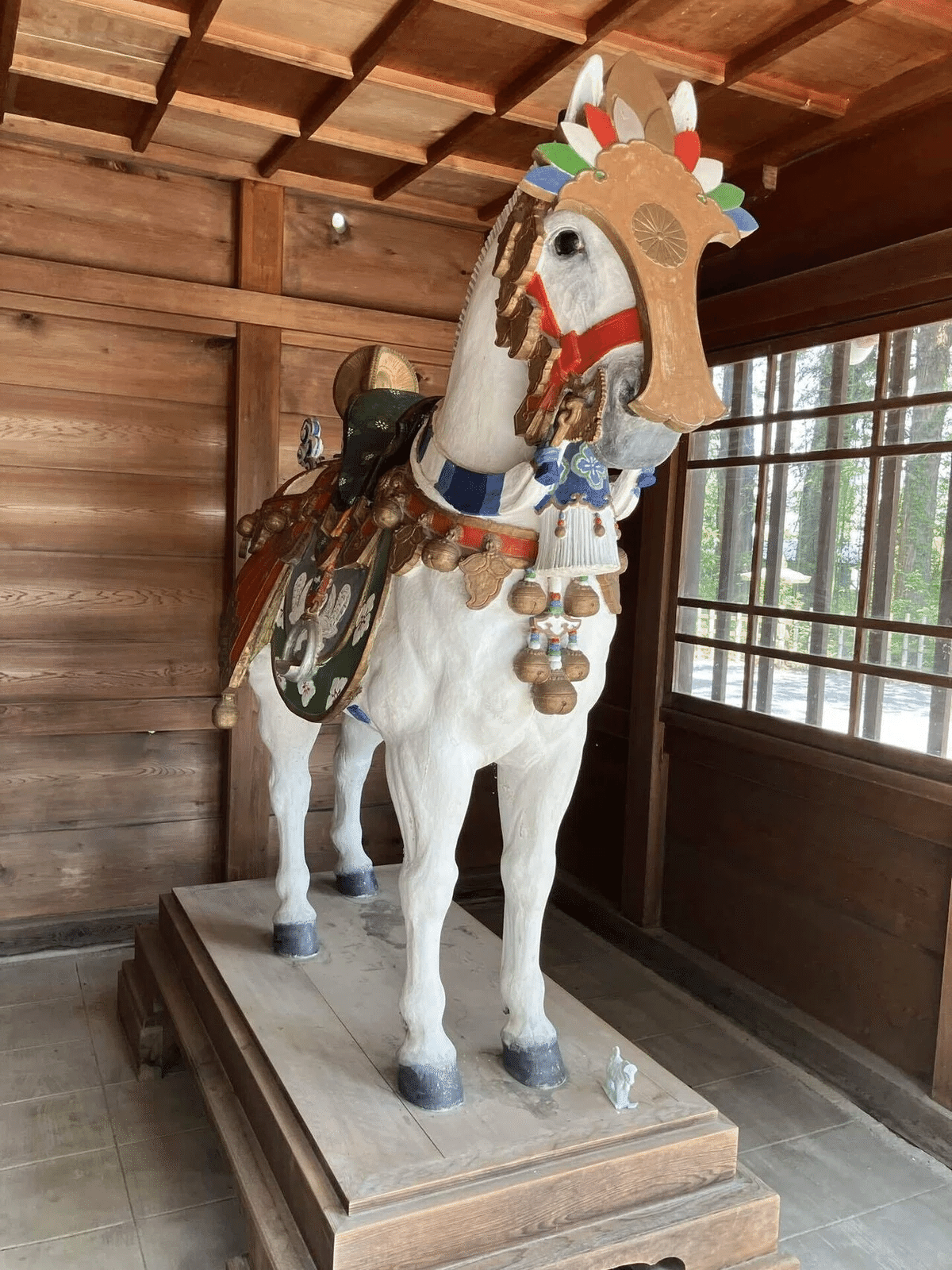

🔶穂高神社

境内も広く、かなり大きな神社。

奥宮は上高地に、嶺宮は奥穂高岳の頂上に祀られている。

と違い中国風の鞍で

珍しいそうだ。

龍の目が何気に怖い。

神社敷地内を探し回ってようやく、道祖神に辿り着いた。

新潟県糸魚川まで続く「塩の道」であった千国街道にはたくさんも道祖神が祀られていた。

その後、過疎化が進んで取り残されてしまった街道沿いの道祖神は、由緒深い穂高神社へと移され、現在は. 「塩の道 道祖神」として 10 体ほど祀られています。

道祖神めぐりマップより引用

平均寿命日本一

素晴らしい!

神社を出て、道祖神マップからいくつか探して回ったがどう思っても行きあたらず、断念することにした。

涼しい時期に歩いて回るのが良いみたいだ。

E:「あやのんさん、皆で道祖神を巡って写生大会なんてどうだろう?」

あ:「アタシ、春が一番元気なの?」

おお~、とっと。

👇 あやのんさん近作はこちら。

さあ~て、道すがら気になっていたお蕎麦屋さんがあったので寄ってこの夏の旅のシメの蕎麦としよう。

🔶そば処 一葉

午後2時近かったが、6割位の入り。

行きに通りかかった時には駐車場満杯状態だった。

天婦羅とざるそばを粗挽きで所望。

美味しいうえに盛りも多く、大満足、期待以上だ。

800円でこのクオリティーは、素晴らしい。

3泊4日で小布施、利賀村、松本と巡ったこの夏の旅もこれにて、すべて終了です。

まだまだ、暑い毎日ですがそろそろ秋風が吹きだす頃、次はどこに行こうかい。!(^^)!

#一度は行きたいあの場所 #松本 #日本浮世絵博物館

#穂高神社 #道祖神 #賑やかし帯 #写仏部

#なんのはなしですか #あずみ野

いいなと思ったら応援しよう!