シンポジウムを終えて。女性監督は歩き続ける!

11月4日に第37回東京国際映画祭(TIFF)、ウィメンズ・エンパワーメント部門シンポジウム「女性監督は歩き続ける」を無事開催しました。たくさんの方にご来場いただき、とても意義のある一日を作り出せたことにホッとしています。日常に戻り、どたばたと過ごしていましたが、シンポジウムのことを企画者の立場から振り返りたいと思います。

企画のきっかけ

昨年、2023年のTIFFで、TIFFラウンドテーブル「映画ジャーナリズムにおける女性のまなざし」に足を運びました。とても盛況で、各国の女性ジャーナリストたちの話を興味深く聞くと同時に、女性の作り手のこうしたセッションをやったらいいのになあ〜と素朴に思っていました。なんでないのかな、というふうに。

時は過ぎ、今年の2月に国立映画アーカイブで今回上映した『映画をつくる女性たち』(2003,熊谷博子監督)を観ることができました。今回ずっとメンターのように私を導いてくださった森宗厚子さんが企画された「日本の女性映画人(2)――1970-1980年代」での上映でした。

その時に、この作品を今現在ざまざまな困難に立ち向かっている女性たちに観てほしいと強く思いました。現在よりももっともっとハードな男性社会だった映画の世界で、それぞれのやり方で努力を重ねてきた女性たちの言葉がたくさん記録された作品だったからです。多くの示唆に富んでいますが、特に映画の最後に語る羽田澄子さんの「感じたものには、行う責任がある」という言葉が心に残りました。

「女性の作家が語り合う場が映画祭にあったらいいのになあ」と思っている私が、やればいいんだよな、と思ったのです。そこから、この映画を軸に企画を作っていきました。そして、この映画によって、これまで「岩波ホールの人」という認識だった「髙野悦子さん」と出会い直したこともまた、大きなものでした。

髙野悦子さんとの出会い直し

1929年に満州で生まれ、戦後は大学で「マスメディアと映画」を研究したのち、東宝に入社して文芸部で企画開発のためのマーケティングやリサーチをする中で、映画監督の道を志した髙野さん。撮影所への配置換えが叶わず、渡仏し、高等映画学院(IDHEC)の監督科で学んだけれど、それでも映画監督にはなれなかった髙野さん。その髙野さんは40歳を前にして岩波ホールの総支配人となり、やがて世界の多様な映画を日本で上映する「エキプ・ド・シネマ」を始めます。そして1985年に第1回TIFFの要請で共催企画「カネボウ国際女性映画週間」(のちの東京国際女性映画祭)をスタートさせたのです。

折しも、女性の社会的な地位の向上をめざして制定された「国連婦人の10年」最終年にあたる年、日本でも男女雇用機会均等法の制定など、男女平等の動きが欧米諸国に遅れて政治に反映され始めたころでした。それまでは、社員募集の要件に「男子」「女子」など限定して記載がなされていましたが、それをしないようにという努力義務がやっと企業に課せられたのです。大手映画会社の助監督や監督募集も「大卒の男子限定」であった時代が長らく続いていたわけで、日本の映画制作においても、高度経済成長を支えた「男は仕事、女は家庭」という戦後家庭モデルそのままに、「男性が仕事に専念するためのシステム」がすっかり定着していました。(そしてそのシステムは今も変わらず、変えられずにいます。)

こうした中で数少ない日本の女性監督の作品、また世界の優れた女性監督作品を紹介する髙野さんたちの奮闘については髙野さんの著書や、「映画に生きる女性たち: 東京国際女性映画祭20回の記録 (別冊女性情報)」にも詳しいのでぜひ興味を持った方は読んで欲しいなと思います。

こうした髙野さんの大きな存在に触れた時に、髙野さんや女性映画祭のことをしっかりTIFFの中で取り上げて、その功績を再び知らしめることも、映画祭の役割なのではないかと、企画の中心に据えて考えていきました。

ウィメンズ・エンパワーメント部門

その後偶然にも今年のTIFFに「ウィメンズ・エンパワーメント」部門が新設されるということで、企画にOKが。私は映画祭に関わったこともなく、上映の仕事をしていたわけでもないので、ダメ元で提出したためちょっと驚きつつ、ちゃんとやれるだろうかという不安もありましたが、こうした提案(直接的に「女性」を謳い上げる企画)が受け入れられたことが嬉しくもありました。

TIFFは2021年に映画界での男女平等を推進している国際団体「Collectif 50/50」にアジアの映画祭として初めて署名しています。それに相応しい部門がやっと立ち上がったわけです。もちろん、数年前からケリングの「ウーマン・イン・モーション」や交流ラウンジのトークなどで、女性の問題について取り上げてきましたが、日本最大の映画祭であるTIFFが明確に女性をエンパワーメントするよ!という姿勢を示すことは社会へも大きな影響力があるのではないでしょうか。

結果的にシンポジウムが行えたことで「女性監督の作品を上映します」というだけではない、考える場、話し合う場ーー交流の場としての映画祭の意義に貢献できたかなと思います。

企画の内容からブックレットの制作、監督たちへのヒアリングなど、目まぐるしい夏でした。本当にたくさんの方に助けてもらい、新しい出会いがあり、楽しい夏でもありました。

資料ブックレットを作るぞ

シンポジウム開催にあたり、誰にも頼まれていないのですが女性監督の資料を作ることにしました。春から、趣味のように日本の女性監督のリストを作成していたのですが、それが面白くなってきたので形に残したかったのです。女性映画祭や髙野さんの功績についても、1日のシンポジウムでは伝えきれないのでまとめておきたかったということもあります。

編集を月永理絵さんにお願いして、森宗さんや元岩波ホールの田澤さんのサポート、そして素晴らしい方々から論考やエッセイをご寄稿いただいて、濃い〜内容のブックレットができました。

ブックレット目次

◾️東京国際女性映画祭を振り返る

東京国際女性映画祭上映作品一覧

女性活躍の場の創造 ――髙野悦子の果たした役割 | 高崎郁子

東京国際女性映画祭とその時代 | 松本侑壬子

再録インタビュー 髙野悦子に聞く 浜野佐知『女が映画を作るとき』第五章「早く生まれ過ぎた世代」から

◾️日本の女性監督たちのこれまでとこれから

日本の女性監督作品一覧

日本映画における女性監督の歴史を再考する――戦前から1990 年代まで| 森宗厚子

「はかなさ」に抗って ――女性たちの実験・自主制作映画のこれまでとこれから | 中根若恵

知られざる女性映画監督・笹木一子 | 鷲谷花

◾️あとがき・クレジット

こちらは当日来場者と関係者へのお渡しのみになりましたが、国立映画アーカイブ資料室はじめ、映画資料を扱う各所にお届けしているので、機会があったらぜひ読んでみていただきたいです。

シンポジウム「女性監督は歩き続ける」

当日の模様は、朝日新聞デジタルtelling,さんやハフポストさんなどで、丁寧に記事にしてくださいました。当日は多くの方に来場いただき、キッズスペースで子どもたちも遊んでもらい、和やかかつ熱気あふれる1日になりました。私が各トークで感じたことをちょっと記しておこうと思います。

オープニングトーク「髙野悦子さんの思い出」

まず、TIFFのヘッドである安藤チェアマンからのご挨拶。チェアマンは外交官時代から髙野さんと親交があり、髙野さんが「映画との結婚式」をあげたことなどを話してくださいました。映画祭のチェアマンのちょっと私的なお話が聞けると、映画祭自体がグッと身近に感じるなあ、と思った瞬間でした。チェアマンはとても気さくで軽やかな方で、今回の企画にあたっても折々にサポートしてくださいましたが、このあとクリスティンさんのお話を立ったまま目を細めて聞いていらしたのが印象的でした。

そしてインドネシアの俳優でプロデューサー、クリスティン・ハキムさんがちょうど来日ということで登壇してくださり、涙ながらに髙野さんの思い出を話してくれました。長年、女性映画祭のみならず公私共に親しくされていたクリスティンさんが髙野さんを「おかあさん」として慕っていたこと。キャリアのステップで尻込みしている時には「あなたね」と何度も背中を押してくれたこと。

髙野さんが日本の女性たちのみならず、アジアの映画人、またヨーロッパの映画人との交流の中で女性たちをエンパワーメントしていた、その大きな存在を感じるお話しでした。最後に「がんばりましょう」と力強く言ってくださったことが、心に残っています。

第一部「道を拓いた監督たち」

前述した『映画をつくる女性たち』の上映、お昼休憩を挟んで、映画に出演していた監督たちに登壇してもらいました。私は最初に映画を観た後に、かっこいいなあ、会いたいなあと思ってしまって、その気持ちが止まらず、こうしてお招きすることになりました。

このトークでは、フィルム・アーキビストとして女性映画人たちの軌跡を探究し続けている森宗厚子さんにそれぞれの監督に女性映画祭当時の状況などについて投げかけてもらいました。

ドキュメンタリー映画のフィールドで撮り続ける熊谷博子さんは、女性映画祭の場に羽田澄子さんや渋谷昶子さんなどの先輩がいて、それぞれのストーリーに元気付けられたこと、そして髙野さんからもらった「低きに流れてはいけない」という言葉を教えてくれました。

当時女性監督の最多監督作は田中絹代の6本だと女性映画祭の場で聞いて、ここに自分の作品を持ってくるぞと一般映画を作った浜野佐知さん。1970年代から300本余のピンク映画を作られています。そしてそうした浜野さんの奮闘を支えた髙野さんの存在についても語ってくれました。

テレビドラマのプロデューサーを経て、50歳を過ぎて映画監督になり、日米で映画製作をした松井久子さん。お金を集めるところから制作、公開と一人で奮闘する中で、女性映画祭の場で女性監督たちと顔を合わせるのは貴重な場であったこと。

アメリカに渡って映画を学んだものの、でも日本のシステムの中では助監督になれず、通訳をなどをする中で大型商業作品を任され、日本独自の映画制作に苦労した山﨑博子さん。商業作品を手掛けたことを非難され落ち込んでいた時に、女性映画祭に声をかけられ、毎年の参加がとても嬉しかったこと。

皆さん、それぞれが年に一度の東京国際女性映画祭の場で海外の女性監督はじめさまざまな人と出会い、苦労や喜びを分かち合えたことがとても良かったことだったと語られていました。

第2部「道を歩む監督たち」

1部のトークを受けて、佐藤嗣麻子さん、 西川美和さん、岨手由貴子さん、ふくだももこさん、金子由里奈さんに御登壇いただいて、『映画をつくる女性たち』を観ての感想から、これまでの経験など、さまざまなことを話してもらいました。

年代や、フィールドが少しずつ違う皆さんのお話はとても興味深かったです。佐藤さんが語った「イギリスでの、トップが話を詰めていくスマートな監督スタイルと日本のスタッフの機嫌を取る必要がある現場監督仕事とのギャップ」や、西川さんが「新人当時舐められまい、と作品世界を自分が脚本を書いて掌握し武装せざるを得なかったことが自分の作風になった」「東京国際女性映画祭のように繋がれる場所があり上の世代とパイプがあれば”映画と心中”といった頑なさとは違う視野を持てたのかもしれない」といったお話。岨手さんが指摘した「制作の指揮系統が男性的な発想からできている」こと…、例えば仕事の問題を”サウナで解決”する男性たちの具体例には思わず私も会場も「あるあるぅ…」となりました。

そして「女ならでは」を求められる経験について聞いた時には、ふくださんと金子さんはそういった経験がほぼなかった反面、特に佐藤さんや西川さんはそうしたオーダーをよく出されていたということ。岨手さんの「リアルな女性」を求められて脚本に反映させていくと、それは「男性にとって鼻持ちならない女」になっていき結果的に「もっといい女」にしてほしいと言われる、という話もありました。

また女性監督の進出によって、例えば荻上直子監督の『かもめ食堂』(2006)のような作品が生まれるなど、それまでの商業作品のフィールドになかった多様な作品作りに繋がっているのではという西川さん・ふくださんの指摘も、その過程を見てきた世代でしたから、確かに!と思いながら、こうした日本映画の歴史をひとりひとりが形作っているのだよなあ、と感慨深い気持ちに。

金子さんはそこから一歩踏み込んで、ジェンダー二元論や社会に要請されるジェンダーから逸脱していきたい、さらにクィアな存在や障害を持つ人も映画作りに介入していける未来が必要だと語られていて、もう若い世代はこうした前提で物事を捉え、映画を生み出していくのだろうという希望をもらいました。

最後に今ある問題についてお聞きすると、やはり子育てとの両立の問題、働き方が画一的なためにライフステージの変化に応じた選択肢がないことがあげられ、その解決のために活発に議論していく場が必要であろうことが話されました。また子育てとの両立を実践している岨手さんとふくださんが具体的なご自身の状況を話してくれました。『映画をつくる女性たち』の中では熊谷さんが「右手にカメラ、左手に子どもで頑張ります」と映画祭の場で発言し、その後大変な奮闘をされたことを話していましたが、そうした先輩たちの具体的なエピソードというのは、時にすごい勇気を与えてくれるものだなとも思いましたので、お二人の発信も、きっと誰かの未来に繋がっているに違いないです。

金子さんからは若い世代が金銭面等で不当な状況に置かれやすいこと、支援の必要性があげられ、佐藤さんからは、映画を劇場で見ることそのものの危機があげられました。今、映画文化をどのように守っていくか、継承していくかが問われているのだと思います。そうしたことを、映画祭の場でオープンに語り合うことがもっと必要だと感じました。

第3部「ウィメンズ・エンパワーメント」

ウィメンズ・エンパワーエンパーメント部門のシニア・プログラマーであるアンドリヤナ・ツヴェトコビッチさんに聞き手を務めていただき、部門で上映をした『徒花‐ADABANA‐』の甲斐さやかさん、トルコから『10セカンズ』ジェイラン・オズギュン・オズチェリキさん、香港から『母性のモンタージュ』のオリヴァー・チャンさんにご登壇いただいて、お話ししてもらいました。

甲斐さんが女性であることでキャリアの積み上げに困難が付き纏ったこと、ジェイランさんが常に家族から自分のやりたい映画の仕事とは違う理想を押し付けられてきたことーー女性には「妻となり、母となる」ことが求められること。そして母になったオリヴァーさんが自身の実感を題材に映画を企画すると、デシジョンメーカー・意思決定する人たちがほとんどが男性であるが故に、それにお金を出す価値があるのか、育児が忙しいお母さんたちというのは映画を観る時間がないのでは、などと言われて資金集めに苦労されたことなどを話してくれ、国を超えて、女性が負わされる役割や、社会の構造により被る不利益について共有しました。

そして、ジェイランさんが「女性が何かをしようとすると、自分を表現しようとすると魔女だと思われる。女性が子どもを持つと魔女だと思われる。子どもを持たないと魔女だと思われる。何をしようが何をしまいが魔女だ思われるんです。女性の自由ということは男性の権利を奪うということで魔女と見られるんだと思います。」と仰っていて、今日はたくさん魔女を集結させてしまったな…と思い聞いておりました。

最後にアンドリヤナさんが、「今回は東京都からのサポートがありこの部門が実現でき、行政がそうしたサポートをすることには大きな意味がある。そして観客の皆さん、メディアの皆さん、女性監督の映画をどんどん見てください、どんどんサポートしてください。そうすることによって、この動きが前進していくと思います。」と締めくくりました。

第4部「女性映画監督の未来」

最終パートは、聞き手を映画文筆家の児玉美月さんにお願いしました。こちらは公式の動画もありますのでよかったらどうぞ。

このトークで、ふくださんは直面している子育てと仕事との葛藤を語ってくれました。出産にあたりキャリアを諦めてしまった私にはその姿がとても眩しく、「今私が辞めてしまったら道が途絶えてしまう」という強い矜持に、応援したい気持ちと、そんなに無理をしないでほしいという気持ちが溢れてきて、涙がちょちょぎれてしまったのでした。(動画のフレーム外に座っててよかった…。)

縦と横、そして垣根を超えた女性たちの繋がりについても話していますので、ぜひご覧くださいね。

そして、こうした機会に交流を、と多くの女性監督にもお声かけして、シンポジウムの後に交流会を行いました。監督、プロデューサー、スタッフ、批評家、研究者など、たくさんの映画を取り巻く女性たちが集まって、短い時間でしたがわいわいとお話することができました。映画祭の別のトークを終えて来てくれた方、現場終わりで駆けつけてくれた方もいて、嬉しかったです。

早速一緒に企画を、という話もあったそうで、良い出会いの場になったなら幸いです。

こうした流れはswfiさんが以前より月に一回談話室(もう40回以上!)をされたりと、昨今いろいろなところでオンライン、対面、形を問わず活発な交流が生まれている流れとも無縁ではなく、そんな場所が大小問わずもっともっと増えていったらいいなと思っています。バックグラウンドも置かれている状況も違うけれど、女性であることで何かしら似たような問題を乗り越えてきていたり、悩んでいたりするそれぞれが、そうしたことを共有して、あるあると頷いてみたり、こんなやり方があるよって教えあったり。

サウナや飲み屋じゃなくて、妊娠中や育児・介護中の人も来れるところで…!

この夏訪れたソウル国際女性映画祭でも、多彩な部門とともに女性団体による [Roundtable] Why We Get Together というプログラムがありました。the Feminist Designers Social Club (FDSC), the Feminist Filmmakers Forever (FFF), the Women Directors’ Network (WDN)の3団体がトークするものです。同時通訳がなかったので話の内容は聞くことができなかったのですが、いろいろな団体があり、活発に活動していることを感じました。

日本でも、いろんな人がそれぞれのやり方でどんどん言いたいことを言って、時々集まって、そっちはどうだい、こっちはこうだよ、と気さくにコミュニケーションできるといいなあ、と感じていて、今回のシンポジウムはその種蒔きにもなったんじゃないかなと思っています。

関わってくださった多くの皆さま、来場してくださった皆さま、ありがとうございました!

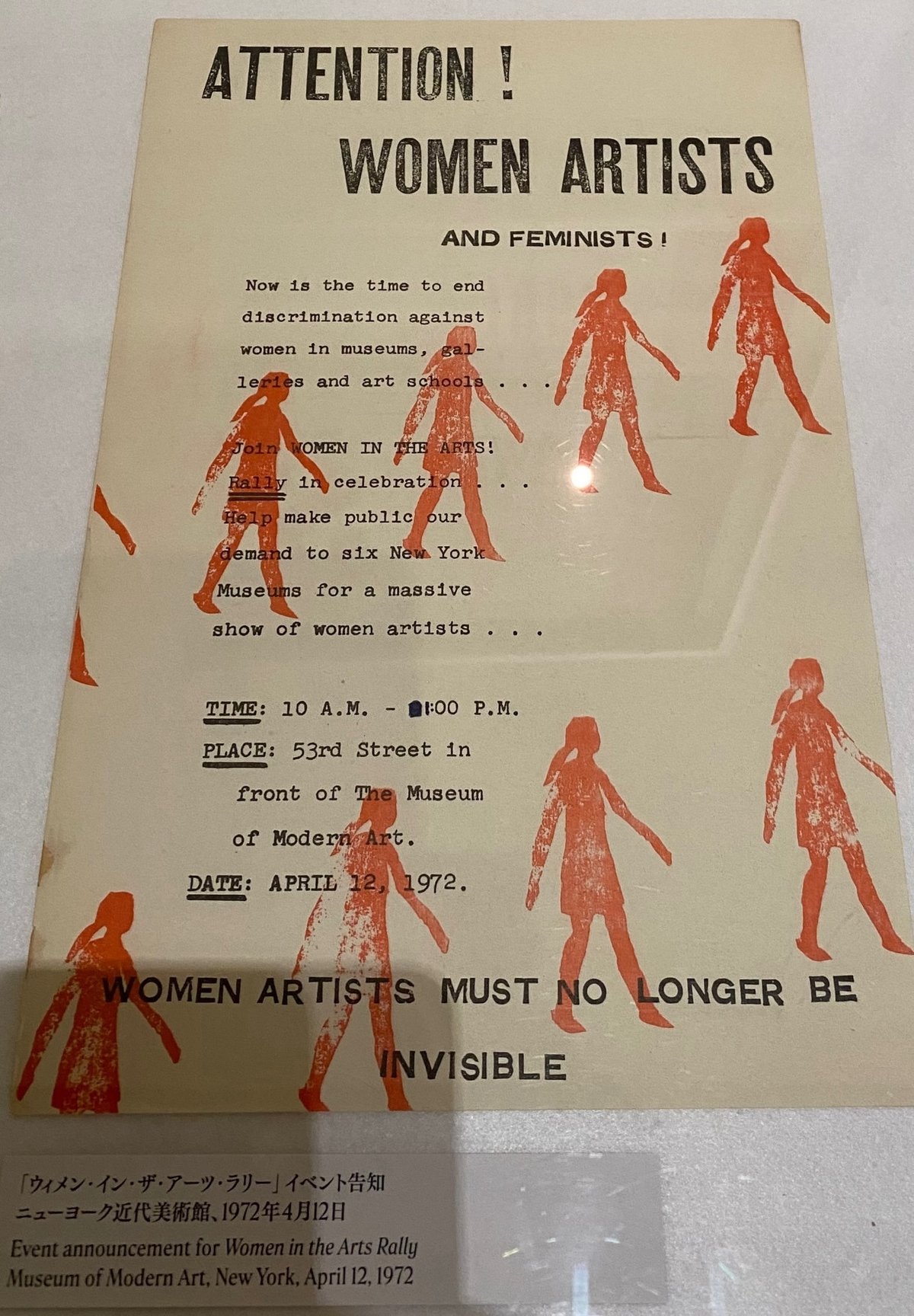

WOMEN ARTISTS MUST NO LONGER BE INVISIBLE

映画祭の後に、六本木に行く用事があったので「ルイーズ・ブルジョワ展:地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」に行きました。女性というアイデンティティを強烈に反映した作品に圧倒されながら、最後のコーナーで当時の展覧会資料を眺めていたら、こんなフライヤーがありました。

シンポジウムの余韻の中にまだいた私は、これまでさまざまな表現の世界で、女性たちが「見えない存在」ではないのだ、私たちはここにいると訴えかけてきた歴史があるということをさらに強烈に感じました。

『映画をつくる女性たち』という映画も、女性映画祭の存在も、まさにそうしたことであると思います。私たちはここにいる、そして私たちのクリエイションは重要である、と。

今や美術や文学の分野において「女流」と頭につくこともほとんどなくなりました。映画表現の世界も、これからどんどん「女性監督」と銘打たなくなっていくでしょう。そうしたときに、一人一人の表現が、物語が、メッセージがより大切にされていくようになることが私の理想です。

シンポジウムの様々な記事は下記に。

興味を持っていただいてありがとうございました!

ブックレットに記載したあとがきを転載しているこちらもまだでしたらどうぞ。