「ハリー・ポッターと賢者の石」公開から20年…ホグワーツ入学許可証を待ち続ける編集部員が、青春を捧げたハリポタについて語りたい

2001年12月1日、当時10歳だった筆者は、ある映画の公開に胸を高鳴らせていた。その映画とは、J・K・ローリング氏によるベストセラー小説を映画化した「ハリー・ポッターと賢者の石」。原作の大ファンだった筆者は、来る日も来る日も、この映画のことだけを考えていたような気がする。そして例に漏れず、ハリポタ世代のど真ん中らしく、翌年の11歳の誕生日に来るはずの、ホグワーツ魔法魔術学校からの入学許可証を待ちわびていた(そして10歳の誕生日には、プレゼントに白ふくろうを所望し親を困らせた)。

時は移り、今年は同作公開から20周年を迎えるアニバーサリーイヤー。実はいまだにこっそりとホグワーツからのふくろう便を待ち続けているが、何はともあれ、「賢者の石」が初めてIMAX3Dで上映されるという(12月2日まで、全国のIMAX劇場で上映)。いてもたってもいられず、11月20日、映画館に足を運んだ。

※原作ならびに映画版シリーズのネタバレに触れている箇所があります。作品を未見の方は、十分にご注意ください。

TM & (C) 2001 Warner Bros. Ent. Harry Potter Publishing Rights (C) J.K.R

まずIMAX3D上映をレポートする前に、恥ずかしながら、筆者と「ハリー・ポッター」の歩みを語っておきたいと思う。日本では、原作本「賢者の石」が1999年12月1日、「秘密の部屋」が2000年9月19日に発売された。当時小学生だった筆者の目から見ても、社会現象ともいえるほどの人気はすさまじいものだった。ニュース番組のブックランキングに、何週も連続で1位にランクインしていた記憶がある。そしてある日、家で母がくれた包みをあけると、いつもテレビで見ていたあの表紙が目に飛びこんだ。「賢者の石」を読み、魔法ワールドの虜になるのは一瞬だった。

意地悪なダーズリー一家に虐げられていたごく普通の男の子ハリーが、自分は魔法使いだと知るドラマティックなストーリー。魔法に溢れた、誰もが行ってみたくなる学校ホグワーツ。そこで出会うロンやハーマイオニーら魅力的なクラスメイトたち。そして賢者の石をめぐるミステリーと、背後にいる宿敵ヴォルデモートとの戦い。原作に夢中になった理由はさまざまだが、とりわけ「魔法使いを描いた作品だからといって、何でもありなわけではない」という点が気に入ったのだと思う。

TM & (C) 2001 Warner Bros. Ent. Harry Potter Publishing Rights (C) J.K.R

それまで読んできたファンタジーでは、魔法使いは当たり前のように空を飛び、姿をくらますことができた。しかし、「ハリー・ポッター」の世界では、新入生は空を飛ぶために飛行訓練を受け、高度な“姿くらまし”をマスターするには、これまた大変な修行が必要なのだ。

ホグワーツでは、生徒たちは授業で学んだのち、やっと呪文が使えるようになり、試験のために膨大な課題をこなす。魔法省や魔法銀行も存在し、魔法使いはさまざまなルールを遵守しながら、(マグルに存在を気付かれないことに最新の注意を払って)生活している。子ども向けだからといって一切手を抜かない、こうしたリアリティこそが、大人をも魅了した本作の魅力といえる。

「賢者の石」を読んでからは、1999年から2008年まで、1~2年に1冊のペースで発売される原作本を楽しみに、学校生活を送っていた。なぜか定期試験が近い日が発売日になることが多く、入手した本をまずは仏壇に供え、試験が終わった日に解禁し、寝る間も惜しんで読むのが恒例のイベントと化した。いまは文庫版なども発売されているが、当時はあの分厚い本を毎日学校に持っていき、休み時間に友人と競い合うように読み、感想を延々と語り合っていた。発売日の直後などは、電車で同じように分厚い本と向き合っている人と遭遇すると、“同志”のように感じた。

これから先、あんなに夢中になって本を読むことはあるのだろうか。そう思えるほど、「ハリー・ポッター」は青春そのものであり、人生にとってなくてはならない存在となっていた気がする。ハリーがホグワーツに入学したのとほぼ同じ年齢で原作と出合ったため、ともに成長しているという感覚もあったのだろう。

TM & (C) 2001 Warner Bros. Ent. Harry Potter Publishing Rights (C) J.K.R

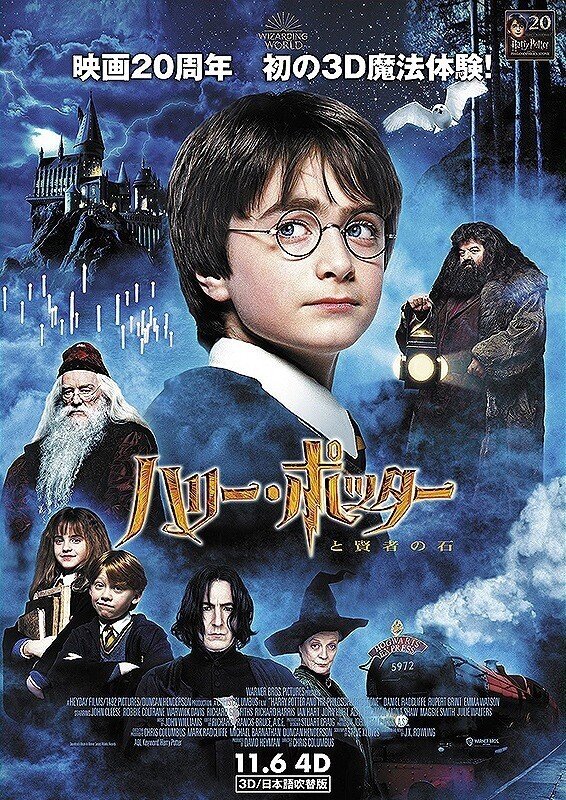

そして2001年、ついに映画「ハリー・ポッターと賢者の石」が公開された。親の付き添いで、友人とレイトショーで鑑賞した。個人的には、ハリー、ロン、ハーマイオニーをはじめ、全てのキャスティングが完璧で、何度も夢想した、入学したいと願ったホグワーツが目の前にあった。想像以上の世界が、スクリーンに広がっていた。恐らく、人生で初めて2回以上見に行った映画だと思う。

それから20年が経ち、再び映画館で「賢者の石」を見る機会に恵まれた。3Dメガネを握りしめて席につくと、隣にはグリフィンドールのマフラーを持った女子高生。少し聞こえてしまった会話によると、「『賢者の石』が映画館で見られるなんて、本当に信じられない」と呟き、上映前にも関わらず、うっすら泣いていた。確かに女子高生ということは、公開当時はまだ幼かっただろうから、もしかしたらシリーズ全て、映画館で見たことがないのかもしれない。原作や映画がすべて完結したあとにはまった世代からすると、今回の上映はそういう意味でも貴重なのか……。そんなことをしみじみと考えているうちに、上映が始まった。

TM & (C) 2001 Warner Bros. Ent. Harry Potter Publishing Rights (C) J.K.R

シリーズ全作品のなかでも、筆者は特に「賢者の石」と「秘密の部屋」が大好きで、何度も見返しているため、ほぼ全編、日本語吹き替え版のセリフにアテレコすることができる。今回も頭のなかでこっそりと呟きながら鑑賞していたが、やはり20年が経ったいま見返しても、「賢者の石」は壮大なファンタジーシリーズの導入として完璧だと感じる。本シリーズは、作品によって監督が代わっており、「賢者の石」と「秘密の部屋」のメガホンをとったのは、「ホーム・アローン」シリーズなどで知られるクリス・コロンバス監督。この天才的な采配により、子どもが活躍する物語を数多く手がけてきたコロンバス監督の演出が、ハリー、ロン、ハーマイオニーの無邪気な冒険を、最高に輝かせている。

写真:Everett Collection/アフロ

劇中で観客は、魔法界のことを何も知らないハリーと一緒に、魔法界を冒険していくことができる。杖を売るオリンバンダーの店をはじめ、不思議な魔法界のアイテムで溢れた、魔法使いで賑わうダイアゴン横丁(原作に登場する「ギャンボル・アンド・ジェイプスいたずら専門店」に一度は行ってみたかった)。9と3/4番線から乗りこむ真紅のホグワーツ特急。肖像画のなかの人物や階段が絶えず動き回り、大広間の天井には空が広がるホグワーツ。闇の魔術に対する防衛術、変身術、魔法薬などの心躍る授業。箒で飛び回り、(当然のように)ボールもじっとはしていない魔法界のスポーツ・クィディッチ(劇中ではルールもしっかり説明される)。

写真提供:アマナイメージズ

魔法界の常識や学校生活が生き生きと描かれており、本作はガイドの役割を担う入門編として位置づけることができる。「賢者の石」の頃はハリーが、小さな魔法にも「ワ~オ」と新鮮に驚くところがかわいい(そして、どんどん魔法界の現象にこなれていく姿が、寂しくもある)。また、ハロウィンやクリスマスなどのイベントがしっかりと描かれており、見た当時は海外の学校生活や寮生活にも憧れた。

TM & (C) 2001 Warner Bros. Ent. Harry Potter Publishing Rights (C) J.K.R

何よりも、筆者がシリーズのなかで最も好きなシーンが、「賢者の石」にはある。それは、ホグワーツに到着した日の夜、眠れないハリーが白フクロウのヘドウィグを撫でながら、グリフィンドール寮の窓から夜空を眺めるシーン。セリフなどはないが、ハリーの不安と期待が入り混じった気持ちが伝わる、美しいシーンだ。4巻以降は原作が2冊になるため、映画1本におさめるのは大変だっただろう(7巻「死の秘宝」は「Part1」「Part2」の2本が製作された)。しかし、1~3巻までは原作が1冊だからなのか、こうしたキャラクターの感情を繊細に伝える“余白”のようなシーンが多いと感じる。

ここで少し、IMAX3D上映の見どころも語っておこう。やはり見る前から予想はしていたが、ハロウィンの夜にホグワーツに侵入するトロールと、賢者の石を守る三頭犬のシーンの迫力が素晴らしい。極めつけは、最後の煙のようなヴォルデモート! 画面から飛び出すかのような勢いで迫ってくるため、これから見る方は、そのあたりに注目してほしい。

写真:Album/アフロ

公開から20年が経っても、本シリーズが色褪せない理由のひとつは、人々が時代を超えて共感できる人間ドラマにある。特に「賢者の石」では、孤独だったハリーが、ホグワーツという居場所を見つけ、その後の人生をずっと支え合うことになる大切な仲間と出会う。慌ただしい学校生活のなかで、幸福をかみしめるハリーだったが、クリスマスの夜に「みぞの鏡」を見つけ、再び家族のいない寂しさを思い起こすことになる。「みぞの鏡」とは、人の心の奥底にある“のぞみ”を映すが、鏡に映る像はあくまで幻影であって、現実ではない。切なさややりきれなさに、涙が止まらないシーンだ。

「賢者の石」以降も、ハリーは何度も両親や死んでいった仲間たちの幻影を見ることになる。しかし、「みぞの鏡」の誘惑を乗り越えたハリーは、死んだ者たちへの思いを強さに変えることができるのだ。ホグワーツという居場所や、仲間という“家族”を得たハリーは、休暇のため、ホグワーツをあとにするラストシーンで、「帰るんじゃないよ。僕はね」と呟く(完璧なラストシーンだ)。

TM & (C) 2001 Warner Bros. Ent. Harry Potter Publishing Rights (C) J.K.R

そして、キャラクターそれぞれの正義や勇気の尊さに、心が震える作品でもある。自分自身のことを何も知らなかったにも関わらず、ヴォルデモートとの戦いに目覚めていくハリー。「賢者の石」に辿り着くための試練をくぐり抜けていく過程で、自分を犠牲にしながらもハリーを先に進ませようとするロン。類まれなる頭脳で、ハリーとロンを導いていくハーマイオニー(欲を言えば、原作にある魔法薬の試練を、映画でも描いてほしかった)。そして、簡単なようで最も難しい、「敵ではなく仲間に立ち向かう勇気」を見せたネビル。自分だったら、そんな勇気を出せただろうか――何度も自身に問いかけてしまう。

エンドロール、あの魔法の世界に一瞬で引きずりこまれる怪しくも心躍るメロディを聞きながら、隣の女子高生と一緒に、気付けば筆者も泣いていた。いま見たばかりの「賢者の石」の感動はもちろん、この20年のさまざまな記憶がフラッシュバックしたのだ。「ハリー・ポッター」がいかに自分の人生を楽しく、実り多いものにしてくれたか――。本や映画など、フィクションの世界を好きになった土台を作ってくれたのは、確実に「ハリー・ポッター」であるといえる。伝えきれないほどの感謝と、大人になったいまもなお心の奥底に眠っているホグワーツへの憧れを胸に、映画館をあとにした。