スカラ座こぼれ話 ─ トスカニーニのある功績 ─

オペラの殿堂といわれ、その名を世界に知られるミラノのスカラ座。

オーストリア・ハプスブルグ家のマリア・テレジア⼥帝の所望によって、建築家ジュゼッペ・ピエルマリー⼆がネオ・クラシック様式の瀟洒な建物(それ以前のドゥカーレ劇場は⽕災によって1776年に崩壊)に 完成させ、1778年こけら落としとしてアントニオ・サリエリの『Europa riconosciuta/⾒出されたエウローパ』が公演されました。

なんとも素晴らしい歴史を持った美しい劇場ですが・・・

ミラノで初めてスカラ座正⾯ファザードを⾒た⼈は「え︖これ・・・ですか︖︖」と思ったに違いありません。

パリのオペラ座やウィーンのオペラ座を⾒た後だと「本当にこれがオペラの殿堂スカラ座ですか︖ 」と⾸をかしげても不思議ではないでしょう。

それぐらい期待が⼤きい分「あっけない」感じなのです。

そもそも現在スカラ座のファザードを⾒る時は、前に広がる広場から、つまり少し離れた位置から眺める事になりますが、もともとスカラ座のファザードはそういう離れた場所から⾒るようには設計されていないのです。

1852年頃に画家アンジェロ・インガンニが描いたスカラ座付近の絵を見ると、当時は前に大きな広場はなく、建物がギッシリと並んでいるのが分かります。

つまりスカラ座のファザードは⾄近距離から⾒上げて眺めた時、一番美しく⾒えるように設計されているのです!

なので、スカラ座を眺める時はなるべく近づいて、見上げるようにしてください(笑)

そして中へ⼊ると、現在は⾚で統⼀された美しい劇場。もちろん今では観劇中におしゃべりする⼈もいなければ、お菓⼦をボリボリ⾷べる⼈もいません。

しかし1929年にボックス席の個⼈所有が廃⽌されるまで、ボックス席も所有していた 貴族たちの思い思いの装飾で飾られ、統⼀性は全くなしでした。

しかも観劇中のマナーも皆無に等しく、まるで自宅のサロンの趣きで、おしゃべりに興じている⼈、⾷事をしている⼈でスカラ座内は溢れていたのだとか!

つまり舞台の演技や⾳楽は、彼らにとってただの「気晴らし」や「BGM」の⼀つに過ぎない、そんな存在だったのでしょうね。

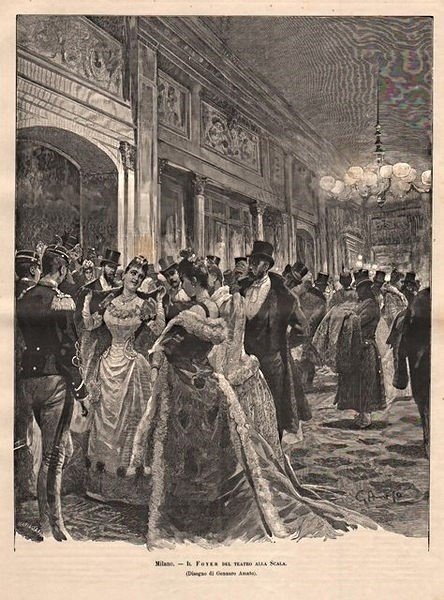

もっと驚く事に、フォワイエは昼も夜も「賭博場」と化していて、「貴族や⾦持ちたちが⾝を持ち崩し、無⼀⽂になる所」として⾮難されるほどの悪名高き場所だったそうです。

『いいなずけ』を書いたイタリアの作家アレッサンドロ・マンゾーニも若い頃は⾜しげく、このスカラ座フォワイエ、別名「賭博場」に通い、ルーレットに興じていました。

そしてこの賭博の収益はスカラ座自体にとっても莫⼤なものになっていたので、賭博禁⽌令を出しても結局なくなる事はなかったとのこと。悪循環というやつですね。

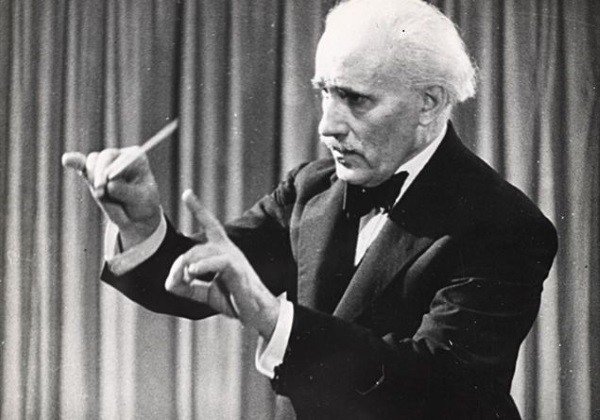

そんな長年のスカラ座内の無秩序を改善し、現在ある姿のスカラ座へと導いたのが指揮者の最高峰といわれるアルトゥーロ・トスカニーニ。

彼がそれまでのボックス席の個⼈所有を禁⽌し、観客たちの観劇のマナーを厳しく取り決め、スカラ座を本格的な劇場へと導いた第⼀⼈者だったのです。