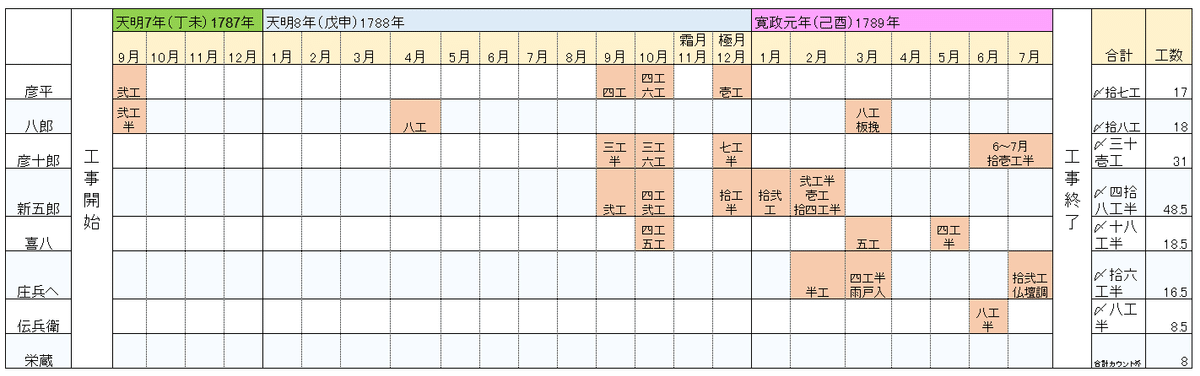

工事カレンダー(大工さん)

いらっしゃいませ!

我が家に代々伝わってきた江戸時代の普請帳の中身を、令和の事務員がエクセルで紐解く話。第8話目(全15話)です。■初めから読む

さて、江戸時代の家の建て替えの話の続きです。

工事の概要が判明したところで、次は何が記載されているのでしょうか!?

工事カレンダー(大工さん) ←今ココ

普請帳には、こう書かれていた!

山杣(木材を切りだす山) 其外(そのほか)日作料分

未九月当分渡

一 弐工 彦平

一 四工 (申九月二日より五日迄)

一 四工 (同十月十七日より廿日迄)

一 六工 (同廿六日より霜月朔日迄)

一 壱工 同極月

〆拾七工

当分渡 八郎

一 弐工半 未九月

一 八工 申四月

一 八工 酉三月板挽

〆 拾八工

この調子で、彦十郎、新五郎、喜八、庄兵へ(←覚えてますか?)、伝兵衛、栄蔵の工数が記載されています。(←長くなるので原文は省略します)

ここで、大工の庄兵へさんが出てきましたね。

床かまち用の枯樫木を売ってくれた人です。(前記事「木材はどこから持ってきたの?②」を参照ください)

江戸時代のスケジュールをカレンダー化する

さて、これを令和の事務員が、エクセルでカレンダーにします。

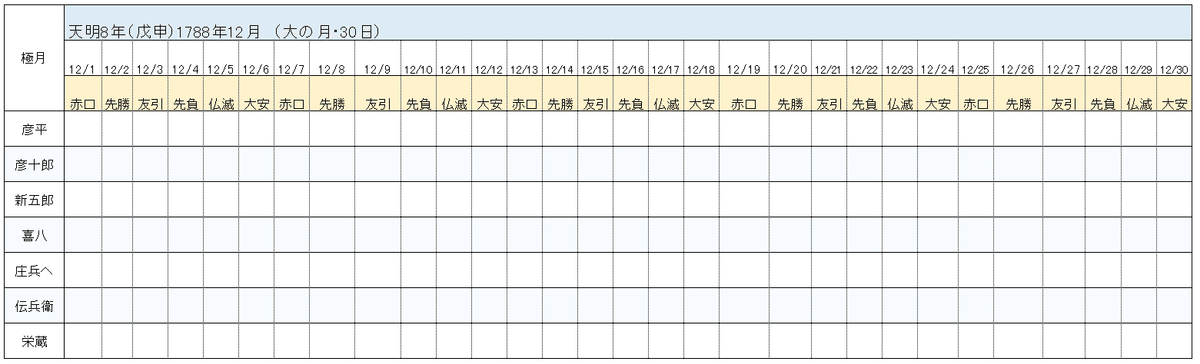

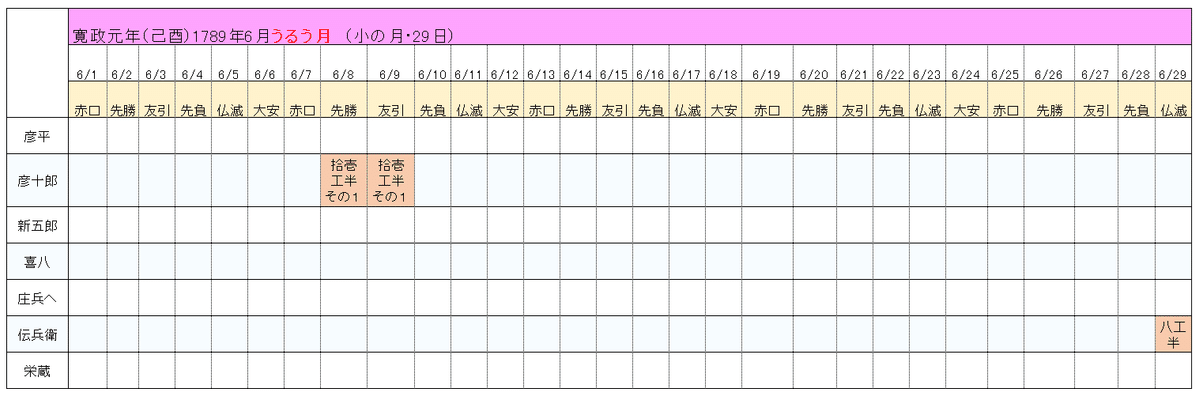

〇年〇月〇日と具体的に記載されているものもあれば、〇年〇月とフワッと記載されているものもあるので、年間スケジュールと月間スケジュールに分けてみました。

江戸時代って旧暦だったのね

カレンダーは、江戸時代に合わせて旧暦と六曜で作りました。

1789年6月は「うるう月」で6月が2回来ています。

工事が行われたのが、普通の6月なのか、うるう月の6月なのか判別がつかなかったのですが、工事が7月にまたがっていたので、勝手に「うるう月」の6月として記載しました。

旧暦・六曜は、国会図書館と、カシオさんの高精度計算サイトを参考にさせていただきました。(外部リンクへ飛びます)

表をクリックすると大きくなります。スマホの方は、画面の向きのロックを解除して、横向きにしてご覧ください。画像が表示された後に、左に指をスライドさせると、次の表を見ることができます。

仏壇にかなりの時間をかけていますね。

お仏壇は本当に大事にしていたのだと思います。

先祖を大切にする気持ちもあったと思いますが、この頃のお墓は小さいサイズや、お地蔵さんをモチーフにしたものが多いです(←子供のお墓)。

生まれても長く生きることが難しかったのだと思います。

切ないですね。

ここに出てくる登場人物について

彦平、八郎、彦十郎、新五郎、喜八、庄兵へ、伝兵衛、栄蔵(計8名)は、村人ではなく大工等何らかの専門性を持ったスペシャリストだったのではないかと思います。

伝兵衛さんと栄蔵さんは、村人として、この後もお名前が出てきます。

「あなより」って結局何!?

栄蔵

一 八工 あなより

〆

どうやら、栄蔵さんが「あなより係」だったようです。

前記事「どんな工事したの?」に出てきた

一 穴ハ此方よりほり可申事

は、「あなより」じゃないか説。

結局解決しておりませんが、穴掘ったんじゃない?と勝手に思っております。

年月の記載(江戸時代の場合)

年月の記載も、現代とは少し違います。

「申九月二日」のように干支で表していることが多いです。

11月は「霜月」、12月は「極月」

20日は「廿日」、30日は「卅日」(卅:十の3倍の数)で記載されています。

ギャラについて

日当制のようで1日=1工で計算されています。また、彦十郎さんは半休を取ったらしく、その分を工賃から引かれています。ノーワーク・ノーペイの、ニコニコ明朗ギャランティだったのかもしれません。

大工さんのギャラについては、別記事で解明してみたいと思います。

さて、大工さんのスケジュールは以上です。

次回は、お金の話です。