【自然の多い美しい町:その1】江戸の自然観

海外から見た街並みの評価

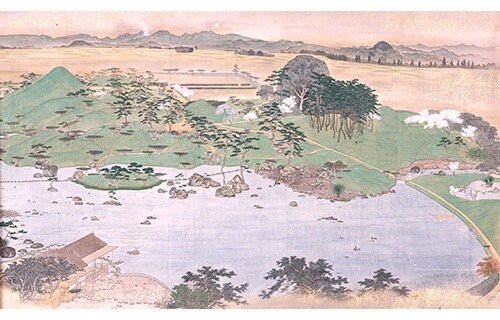

江戸の町は「田園都市」「庭園都市」と言うほど花と緑にあふれていたと言われている。当時日本を訪れた外国人たちの記録によると「日本という国は美しい」「江戸の町はとても美しい」という点で共通して評価を受けていたようです。

イギリス公使のオールコックは1858年(安政6年)に江戸に入り、その印象を以下のように書き残しています。

「(江戸は)冬でも景色が美しく、広い谷間のふところに抱かれている。ゆるやかな坂が多く、緑の森に囲まれている・・・」

またイギリスの植物学者ロバート・フォーチュンは江戸の町をみて、

「樹木で縁取られた静かな道や常緑樹の生垣などの美しさは、世界のどの都市も及ばないだろう」

と賞賛している。

トロイ遺跡の発掘で知られるハインリッヒ・シュリーマンも幕末に日本を訪れ、

「日本人は皆優れた庭師である」

と賞賛していたようです。

江戸の町、その成り立ち

江戸時代は面積の半分以上が緑地や農地で、町場から少し離れれば田畑が広がるという自然の景観の美しい都市でした。長屋の住人たちも花づくりや野菜づくりを楽しみ、路地裏にさえ自然があふれていたといいます。

この「美しい街並み」は江戸幕府が発足してすぐに幕府主導で行われました。1603年(慶長8年)2月、徳川家康が征夷大将軍に任命されると、幕府の本拠地となった江戸の町は政治の中心地として活気付き始めます。

家康と共に家臣団や諸大名が江戸にどっと移り住み、さらに商人や職人らも全国から集まりました。さらに「江戸で一旗あげよう」という様々な職種の人々が流れてきたため、江戸の人口は著しく増加していきました。

人口の増加と共に江戸の町づくりは急ピッチで進み家康の命で江戸と諸国を結ぶ五街道が日本橋を起点に整備されました。水路も整備され、市街地を拡大するため、海岸や湿地の埋め立て工事も進められました。江戸城の周辺には大名屋敷が立ち並び、日本橋や京橋あたりは商人の町として機能し始めます。

「振袖火事」として知られる1657年(明歴3年)の大火では、江戸の大半が焼失してしまいました。江戸の成長は鈍化するどころか、これを契機に都市計画の見直しが進み、江戸の市街地は大幅に拡大され、徹底して町地の区画整理が行われました。

道路も大幅に拡張され、防火用の空き地も設定されました。庶民のための長屋も急ピッチで建設が進み、住むところが確保されたことで町方人口は増え続けました。

当初江戸の町は300程度しかありませんでした、その後「八百八町」と言われるまでに増え、瞬く間に1,000を超えました。江戸中期には人口100万人を超える世界一の人口都市となりました。

緑の多い美しい町への変貌

もともと日本は四方を海に囲まれた自然豊かな列島であり、江戸は入江を臨むフォーターフロントの町でした。初代将軍家康はその自然豊かな地形を生かした町づくりを念頭に置いていたといいます。

また家康は大の「園芸好き」で知られており、その趣味は江戸の町づくりにも大きな影響を与えました。二代秀忠、三代家光、さらに歴代の将軍も花や緑を愛し、各大名も武家屋敷の中に次々と庭園を築いています。

江戸の武家屋敷は町人の住む裏長屋と比べて圧倒的に広く、下級武士でも200〜300坪の敷地を構えていました。当時の江戸の町の8割は武家屋敷で、残り2割に一般庶民が住んでいたとされています。中でも広大だったのは加賀前田家の上屋敷で、その敷地は10万2,000坪。今は東京大学の敷地になっていますが、これらの広い武家屋敷の中にたくさんの緑があり、江戸市中の景色を素晴らしいものにしていました。

さらに、江戸市中には庶民のための「公園」も計画的に造られ、町中の緑のスペースが拡大していきました。

一般庶民を巻き込むムーブメント

さらに時代が進むと庶民の間にも園芸の愛好者が増え、家庭園芸は国民的ブームとなります。庭がなくとも、鉢物園芸なら誰でも楽しめるため、長屋の住人も植木売りから鉢物を買い求めたり、植木市に出かけて園芸を楽しんでいた。

特に江戸後期には朝顔栽培ブームが起こり、武士も庶民もこぞって朝顔栽培に熱中したと言われています。

今後このテーマで深掘りしていく点

まずは家康がどのような町づくりの計画を立てていたのかを中心とした都市計画の細部を調べて行きたいと思います。完全なトップダウンの町づくりだったのか、ある程度ボトムアップで作られたのかそのあたりの全体像を明らかにしたいです。

また、諸外国の人々が共通して景観を評価したということはそれだけ日本の独自性が発揮されていたということだと推察されます。それにはやはり一般庶民を巻き込んだムーブメントが必要です。

庶民にまで園芸という趣味が広がったそのプロセス、背景を紐解いて行きたいと思います。

今日はこの辺で。