【ファゴット】オススメ教本・初級編!お求めやすくなった定番エチュード!中、上級者が基礎を見直すのに最適なマイナー教本も紹介!!【ウィーンではこの教本で鍛えられました】

緊急事態宣言が解かれましたね。ここのところ、家の周りが子供の声などで賑やかでしたが、学校に行き始めたのでしょうか?随分と静かになりました。

しかし、解除とは言っても自宅勤務が続く会社も多いということですし、完全に元の生活に戻るわけではありません。我々音楽家もまだしばらくは自粛要請が続いており、オンラインでの活動が主にならざるを得ません。

そんな中、今回紹介するのは今までの基礎練からの応用編、エチュードの紹介です。

今回の記事はこちらの動画解説↓

【ファゴット】オススメ教本・初級編!お求めやすくなった定番エチュード!中、上級者が基礎を見直すのに最適なマイナー教本も紹介!!【ウィーンではこの教本で鍛えられました】

エチュードとは?

よくエチュードという言葉を音楽家は使います。これの日本語は教本とか練習曲集などと訳されます。

クラシック音楽の歴史は400年程あるわけですが、その間に各楽器も進化してきました。ファゴットも古くはルネッサンス期のドゥルツィアンからバロックファゴット、クラシックファゴット、ロマンティックファゴットと時代ごとに変化してきました。

その中で各時代の名手たちを中心にファゴット奏者を育てるための練習曲を作ってきました。つまり、エチュード(教本)は先人たちの英知が詰まっているのです。そんな物を使わない手はありません。曲を演奏するためにも、自分の基礎演奏力を向上させるためにもエチュードは必要です。

プロのレッスンを受けるとさらに効果的

勉強で言えば問題集のような物です。エチュードの中には解説が載っているものもあり、それだけである程度レッスンを受けているような感覚になるものもあります。しかし、音楽や音というのは言葉では表せない部分が多くあります。コロナ禍で音楽家のオンラインレッスンもかなり普及しています。地方の人でも手軽にプロの意見が聴ける時代になってきました。

私ももっと全国の方と気軽に連絡が取り合えるようにLine@を作りました。作ったばかりでまだ何もしていませんが、個人的にメッセージを送ってもらえたら返信できますのでお気軽にメッセージください。オンラインレッスンも近々開始します。

おしゃふぁご@がLINE公式アカウントに登場!

お得な情報を受け取るには、以下のリンクから友だち追加してください。https://lin.ee/3HIzJ6fav

やっぱり最初は王道から

動画でも紹介した通り、王道のワイセンボーン が全音から出版されています。これは素晴らしいことです。全音からファゴットの楽譜が出版されるなんてこと今まであったでしょうか?

私はヤマハ銀座店で買いましたが、他のお店でも売っているかと思います。アマゾンなどでこれまでの定番であるペータース版を探してみたら安くても2500円程度します。しかし、国内での出版だけに全音は安くなってます。

2000しないで買えます。これは大きな変化なのです。個人的には、やはり日本の出版社は海外の出版社よりも信頼できます。音の間違いなども海外版はあることが普通ですが、国内版はしっかりと校訂されていることと思います。

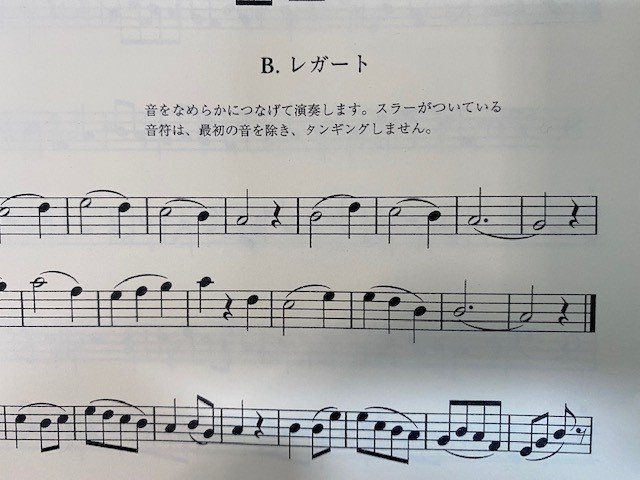

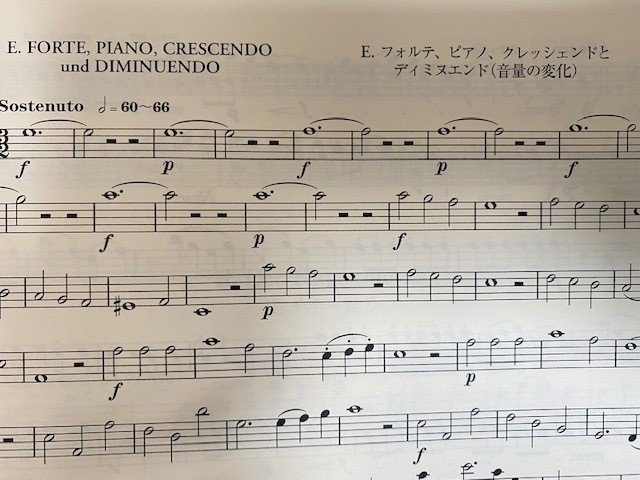

さらに、ワイセンボーンには解説が書かれています。それぞれのポイントについて短いですが文章もついているのです。しかし、これまではドイツ語が一般的でそこまで読む人はあまりいなかったでしょう。

さすが、国内版です。ちゃんと翻訳されています。ドイツ語も併記してあるのでドイツ語を勉強しようと思えばできますね。

これまでこのような文章をわざわざ訳して読む人はかなり少数で、ほとんどの人はなんとなく題名でわかった気になって吹いていたと思います。しかし、ちゃんと日本語になっていればすぐ読めます。単純なことですが、こうやって言葉になっていることで中高生の自己練習にもかなり役立つ素材となるでしょう。

テノール記号を読む練習にも

吹奏楽ではあまり出てきませんが、難しい吹奏楽曲やオーケストラではよく出てくるのがテノール記号です。この本ではテナー記号と訳されていますが、どちらでも構いません。

最初は私も全く読めませんでした。このエチュードで最初はドレミを書いて慣れていき、最後は消しゴムで消しても演奏できるようにしていきました。

ファゴットにとっては避けて通れないのがこのテノール記号。ぜひこのエチュードで勉強してみてください。

音階練習にも使える

全ての音階の練習曲も書かれているので先日までシリーズで紹介した音階練習にも使えます。

単調もちゃんと書いてあるのでそれぞれしっかりと学べます。基礎練として、中上級者も新しい視点を得た今なら全く違った練習になると思います。昔やったワイセンボーン を引っ張り出してきて音階練習を復習してみるのも良いと思います。

後半は難しめ、装飾音の付け方の勉強も

装飾音もなんとなく読んでいたりして全ての装飾音を短く吹いていたりする人を見かけます。しかし、装飾音はそれぞれ長さか演奏の仕方が違うのです。それも木曽邸なことを勉強することができます。

後半は結構難しいです。この第一巻は最初の簡単さと後半の難しさに結構差があります。最後の数ページで挫折する人も多いのはそういう理由ですが、ぜひ挫けないでやってみてください。ちょっとやりづらいだけで一度吹けてしまえばなんてことはありません。

知られざるエチュード「ザッツェンホーファー」

さて、私のオススメはSatzenhoferザッツェンホーファーという人の書いた「24の練習曲」です。

動画でも説明した通り、ウィーン留学でヴェルバ(元ウィーンフィル首席奏者)に最初に出された課題がこのエチュードでした。

しかし、ただ吹くだけではこのエチュードの良さはわかりません。それぞれのアーティキュレーションや拍子、記号などによって曲想を掴み、それを実践することで学ぶことは何倍にも膨れ上がります。

【楽譜の読み方】アーティキュレーションの演奏法【音の長短】全ての演奏家へ

【立体的な表現のための講座】拍と発音【音の出し方で表現力が格段に増えます】

このエチュードは国内版がなく、おそらくアメリカのインターナショナル版でしか出版されていないかと思います。国内の楽譜屋で売っていたらラッキー、それ以外は取り寄せか、ネットで海外のサイトを探すことになります。購入にハードルがあるのが難点です。

このエチュードは初級編に入れていますが、難しい曲もたくさんあります。中上級者でも四苦八苦すると思います。しかし、楽譜を読む練習にもなるのでとても良い練習曲です。

実際、ヴェルバにこのエチュードのレッスンを受けて目から鱗な時が多々ありました。楽譜を読む基礎知識を養うという点でとても良い教材です。

エチュードには上手くなる近道が載っている

正直、日本で馬込先生にとにかくエチュードをやらされていた時に「こんなのばっかりやらないで曲やった方が良いんじゃないか」と思った時期もありました。しかし、私のようにピアノも弾けない、楽譜もほとんど読めなかった人間が、「楽譜を読んでファゴットを吹く」をいう力を身に付けられたのはやはりエチュードを数多くやってきたからです。その時は辛いかもしれませんが、その蓄積が確実に自分の実力となっていくわけです。

そして、もう一歩進みたいときはぜひプロのレッスンを受けてみてください。自分では気づけない指摘をきっと示してくれるはずです。そこには様々なアイディアと感覚、知識が入っているはずです(プロとはそうでなくてはなりません)。今はネットで様々な人にコンタクトが取れる時代です。ぜひ探してみてください。

私へのご質問等はLine@へ。

以下のリンクから友だち追加してください。

https://lin.ee/3HIzJ6fav

この記事がためになったり面白かったら下の「サポートする」ボタンからサポートよろしくお願いします♫

それではまた次回!

いいなと思ったら応援しよう!