三千世界への旅 縄文11 縄文の多様性と変化

長岡・馬高縄文館

11月に十日町市立博物館を訪ねた翌日、長岡市のやはり火焔土器で有名な馬高縄文館を訪ねました。

この博物館も、十日町市博物館や西東京市の資料館同様、営利目的に使わなければ写真撮影やSNS・ブログへの掲載OKとのことなので、ありがたく紹介させていただきます。

入り口には木の蓋がしてあって、中には入れませんでした。

復元された馬高遺跡の建物

縄文館の敷地には、ふたつの建物が復元されていました。

ひとつは地面を何十センチか掘って草葺きの屋根をかぶせた、いわゆる竪穴式住居です。

竪穴式住居は西東京市の下野谷遺跡でも見ていますが、下野谷遺跡の住居は竪穴が大きいせいか、屋根がなだらかでした。また、補強のために土をかぶせていたので、表面に草が生えていて、地面の草地と同化しているように見えました。

この馬高遺跡の竪穴式住居は竪穴が小さいからか、屋根の角度が急です。素材もシンプルに枯れ草を吹いていて、「これぞ竪穴式住居」という感じです。

側面が土壁だったら、昭和あたりまであちこちで見かけた農家の納屋とあまり変わりません。

もうひとつの建物は長方形で、干し草で補強した壁の上に、三角屋根をのせています。壁が土壁だったら、昭和まで日本のあちこちで見られた農家の納屋と変わりません。

竪穴式住居も、弥生時代から古墳時代まで、地域によっては奈良・平安時代まで使われていたといいます。

縄文人が衣服に使用していた麻は、室町時代まで庶民の衣類の素材として使われていて、弥生時代以降、日本に入ってきた絹は支配者階級のものでした。

木綿が庶民の衣服の主流になるのは、室町末期のことです。

こうしてみると、縄文時代の文化はけっこう進んでいたというか、庶民レベルの暮らしはその後も長くこの時代のベーシックな技術・様式が受け継がれたことがわかります。

屋根の構造は、飛騨の白川郷で見た合掌造りの家と基本的に同じみたいですが、これは「このくらいの建物だから、このくらいの太さ・長さの木材を使ってただろうし、縄が当時使われていたことは、土器の紋様に縄の跡があることから推測できるので、こんな組み方だっただろう」ということなんでしょう。

圧巻の火焔土器展示と後期出土品紹介

この馬高縄文館は十日町に負けない美しい土器をたくさん展示していて、特に近隣地域で出土した火焔土器など縄文中期の土器を、ひな壇状に展示してあるのが壮観でした。

もうひとつ興味深いのは、馬高遺跡の近くの三十稲場遺跡から出土した縄文後期の土器を展示していることです。

数は中期の土器に比べて少ないのですが、サイズも小ぶりで、デザインが簡素なのが目を引きます。

縄文土器は草創期・早期・前期がシンプルなデザインで、中期に突然派手に、アーティスティックになり、後期にまたシンプルになっていったと、本で読んで知ってはいましたが、こうして実物を見ると実感が湧きます。

縄文時代の遺跡からは器を焼く窯が発見されていないので、土器は地面に薪と土器を置いて焼いていたと推定されているようですが、どのくらいの個数の土器をどんなふうに並べて、薪をどう置いて焼いたのかなどはわかっていないと言います。

写真でいろんな時期の土器を見ると、同じ縄文土器でも、時期を下るにつれて分厚くもろいものから、薄く硬く、割れにくそうなものへと変化しているように思えるのですが、写真は光の加減で見え方が変わりますから、あくまでこちらの憶測でしかありません。

今回見た後期の土器は、中期のものより硬く焼かれているように見えました。専門家ではないので、確かなことは言えませんが。

1万年以上という長い時間と土器のバリエーション

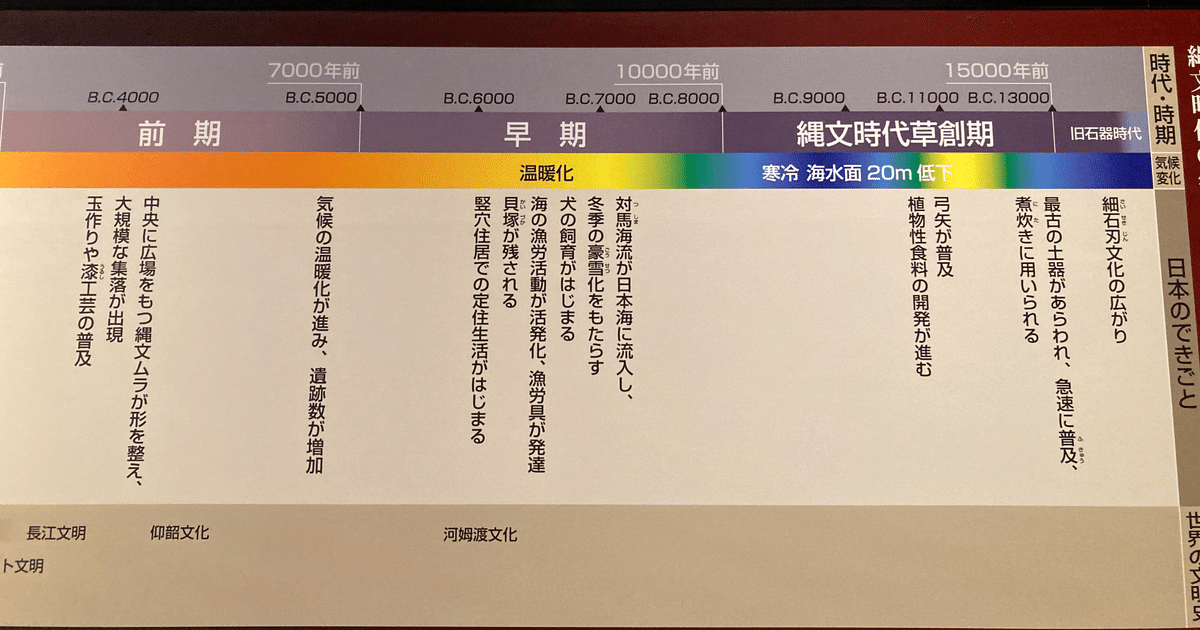

馬高縄文館には、縄文時代の年表が展示されていて、時代区分と気候変動の関係、同時代の海外の文明との比較ができるようになっています。

縄文時代は温暖だった中期に集落が大規模化し、数的にも爆発的に増えたとのことなので、たぶん気候的に恵まれていたことで食料がたくさん確保でき、生活にゆとりができたのか、土器のデザインに工夫をこらすようになったのかもしれません。

年表を見て、改めて思うのは縄文というのが1万年以上続いた長い文化、「文化」というより「文明」と言いたくなるような長く壮大な時代で、その間には土器や土偶などのデザインだけでなく、狩猟採集から先駆的な農業の試みや、丸木舟による移動・輸送、交易網の発達など、社会的・産業的にいろんな変化があったこと、その変化も地域によって様々だったということです。

我々が一般的にイメージする、派手で力強いデザインの土器は、中期の約1000年の間に東日本で作られたものです。

そのデザインも、関東や日本海沿岸、東北などでそれぞれ大きく違っています。

また、同じ新潟エリアでも、火焔土器のように装飾性の高い土器と並行して、シンプルで実用的な土器も作られていました。

十日町市立博物館で見たように、美しい火焔土器が観賞用とか、宗教儀礼用だったわけではなく、食べ物の煮炊きに使われていたようなので、デザインの違いがどんな意味を持つのかはちょっと謎です。

長い「草創期・早期・前期」と短い「中期・後期・晩期」

もうひとつ興味深いのは、草創期・早期・前期・中期・後期・晩期という時代区分のタイムスパンです。

縄文文化が最も栄えた中期は、その名の通り一万数千年の縄文時代の真ん中あたりかというと、必ずしもそうではなく、かなり後の方です。

この馬高縄文館の年表で言うと、中期が約1000年、後期が1300年、晩期はたったの300年ですから、合わせて2600年しかありません。

それに対して草創期は約5000年、早期が3000年、前期が1500年ですから、合わせて9500年。

つまり、縄文時代の中で起きた技術的・社会的な発展や変化は、最初ゆっくりと進行し、時代と共に加速していったということです。

ネアンデルタール人が数十万年もほぼ同じ道具や生活様式を維持したのに比べて、我々の祖先であるホモ・サピエンスは、進化を加速させてきましたが、こうして見ると縄文人も加速度的に変化・進化するホモ・サピエンスの一員だということがわかります。

「縄文時代」全体について語るということ

弥生人が組織的な農耕を行い、組織を親族集団から氏族・部族へ、集落をムラからクニへと拡大し、戦争や征服、支配を始めたのに比べると、縄文人は長くのどかな時代を生きたと言えるのかもしれません。

しかし、その比較的長い時代も、決して変化のないのんびりした時間が流れていたわけではなく、気候変動への対応や、広域に広がる交易、宗教の発展など、様々な分野で様々な発展・変化があったのでしょう。

その中で中期の縄文遺跡が圧倒的に多いため、我々が接する物品や情報はどうしても中期が中心になり、中期の特色をイメージしながら、「縄文時代にはこういうものが使われて、こういう暮らしをしていた」と縄文時代全体について語ってしまいがちです。

弥生時代や古墳時代と縄文時代を比較するときなど、おおざっぱなイメージを把握するためには、そういうくくり方も必要なのかもしれません。

しかし、縄文時代そのものを知るためには、一部を切り取って全体のイメージに置き換えるのではなく、それを構成する時間による変化や地域による差について知ることが必要なんじゃないかと、今回改めて感じました。