マンチェスターの本は全部作る

マンチェスターのロックバンドの本を4冊作りました。

ザ・ストーン・ローゼズ(クッキーシーン伊藤英嗣さんとロックフォトグラファー久保憲司さんの共著による大傑作ファーストアルバム読み解き本。

石野卓球さん、小山田圭吾さんにもインタビューしてます)、ニューオーダー(を辞めたピーター・フックによるマンチェスターの伝説的ナイトクラブ・ハシエンダの本)、ザ・スミス(モリッシー狂ブロガー上村彰子さんによる思想解説本、モリッシー自伝の2冊)。

『ザ・ストーン・ローゼズ ロックを変えた1枚のアルバム』

著者:久保憲司/伊藤英嗣

『ハシエンダ マンチェスター・ムーヴメントの裏側』

著者:ピーター・フック/監修・翻訳:伊藤英嗣/翻訳:中谷ななみ

『お騒がせモリッシーの人生講座』

著者:上村彰子

『モリッシー自伝』

著者:モリッシー/翻訳:上村彰子

あとは僕をマンチェスター好きにさせたきっかけ、 90年代の「ロッキング・オン」編集長・増井修さんのロック雑誌黄金期の回顧録。

『ロッキング・オン天国』

著者:増井修

「これからの時代はオーディエンスが主役なんだ」

「これからの時代はオーディエンスが主役なんだ」。

ストーン・ローゼズ本人が言ったのか、それを日本に紹介した増井さんが作ったのか、今となってはよくわかりませんが、ロッキング・オンに載ったこの言葉が強烈に残っています。

楽譜が読めなくても、楽器が弾けなくても音楽をやっていいんだとセックス・ピストルズが教えてくれましたが(ピストルズのアルバムが出た1977年に生まれた自分はパンクの申し子だと思っています)、歌がヘタでも歌っていいんだとストーン・ローゼズ(とニューオーダー)が教えてくれました(録音された音源は奇跡的に上手く聴こえます。30年前に出たローゼズのファースト、ぜひ聴いてください)。

ストーン・ローゼズのライブではステージよりもフロア(客席)にライトが当たっています。演者を客が愛でる主従関係ではなく「オーディエンスが主役」「バンドと客は対等」を視覚的にもよく表現した演出(というか思想)だと思います。そういうバンドはほかにもありますが(ブルーハーツも背中からライトを当ててました)。80年代が華美な装飾のキラキラしたバンド、商業主義的なバンドが多かったから、その揺り戻しでもありますが。2020年のいまもファッション中心に90年代ブームで、時代は回るんだなと感じます。面白いけど、ノスタルジーはつまらないですね。

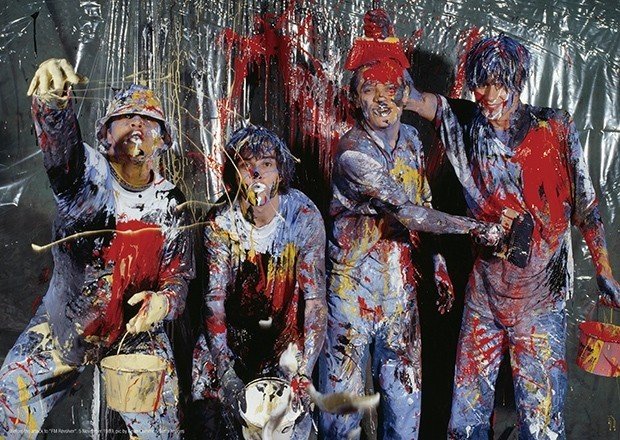

『ザ・ストーン・ローゼズ ロックを変えた1枚のアルバム』口絵より

『ザ・ストーン・ローゼズ ロックを変えた1枚のアルバム』特典ポスター

「やりたいからやる」からはじまる

特にバカ売れした本はありません。赤字の本もあったかもしれませんが怖くて台帳は見ていません。マーケティングしてるわけではないので、マンチェ好きのパイが少ないのかもしれません。が、たまに「あの本の担当ですか!」と声をかけられることがあります。マンチェ本は特に多いです。自己満からはじまっていますが、ただの自己満でもなかったのかもとも思います。

自己満で終わるのはよくないかもですが「自己満からはじまる」のはよいんじゃないか、むしろ自己満からはじまるべきなんじゃないか、と思っています。企画書にならべるゴタクも後付けです。こんなことを書くと社長に怒られるかもしれませんが。

「やりたいからやる」はマンチェスターのバンドから教わりました。「得意なこと」でも「できること」でもなく「やりたいこと」。歌がヘタでもボーカルをやるように。ただ、「やりたいからやる」を続けていると、意外と「やるべきこと」にぶち当たるのではないか。ほかに作る人がいないなら、それは「やりたいこと」であると同時に「やるべきこと」なんじゃないかと思います。使命とも呼ぶのかな。 ほかの出版社にマンチェスターの本を作る人があまりいないので、僕が全部作ろうと思います。

と言いつつ、スミスのジョニー・マー自伝もモリッシーのインタビュー集もシンコーミュージックから出ましたね。マンチェ本、作る人いますね。モリッシー自伝の版権交渉でトラブっていたので気にはなっていたし、やりたかったですが、手をつけられませんでした。もちろん買いました。作ってくれてありがとうございます。

スミス、ニューオーダー、ストーン・ローゼズときたら次はなんでしょう。オアシスでしょうか。いや、次はハッピーマンデイズの本を狙っています。ハレルヤ!(売れなそう)

(圓尾公佑 @eastpress_mag1)