野淵昶ものがたり(2/3)~名女優・森光子、京マチ子に演技指導をした監督は、世界の溝口、小津と映画を語る~

皆様、ごきげんよう。研究活動が功を奏して昭和の映画にも関心を抱くようになった弾青娥です。

今回の記事は、新劇運動家としての野淵昶を取り上げた記事の続きです。

野淵昶は、京都大学在学中に新劇団エラン・ヴィタール小劇場を設立し、関西を中心に15年ほど活動を続けてきました。そのなかで、ジョン・ミリントン・シング、ロード・ダンセイニ、ショーン・オケーシーといったアイルランド出身の作家の劇などを上演した一方、入江たか子という才能を発掘しました。

以下からは、野淵昶が映画監督としてどのように活躍してきたかを紹介してまいります。

※旧字体や旧仮名遣になっている文献は、現代のものにして引用しています。

※記事本編の人名は敬称略です。

映画監督として(戦前・戦中)

エラン・ヴィタール小劇場を離脱した翌年の1934年、野淵昶は新興キネマに入社します。それから20年ほどの映画監督キャリアを積み、およそ30点に及ぶ映画作品を残しました。

当時の映画雑誌でしばしば評されるように、野淵は「明治時代の日本を舞台にした作品の名手」、「女性の美しさを描写する匠」という風に評価されます。後者の評については、野淵の助監督を務めた三星敏雄がそれを裏付けるように、この映画監督の語った映画芸術の論の一部を思い出しています。

「僕は、女が好きやから、これから映画の中で女を追求するつもりや、しかし、本当の女を描こうとしたら、その美しさとか、優しさとか、いい面だけを強調したのでは駄目で、心の奥にひそむエゴイズムとか、えげつない嫉妬とか、残虐さとか、ともかく、いやらしい反面も摘出して見せなくてはならない。そういう、いやらしいところがあるからこそ、女は可愛らしく、魅力があるんや。……」

この発言は映画監督としてデビューして間もない頃のものですが、後年にも似たような発言をしていることから、野淵の映画の作風の軸がここにあるのが確認できます。

……私はフェミニストであるから、私の作品には女を主人公にしたものが多い……女には、別に女だけとは限らないのだが、確かに女性特有の嫌な半面をもっている。女を描く場合には当然その嫌な面を描きながら、また女性特有の可愛らしさを出すようにしたい……

『映画評論』1953年3月号 22ページ

デビュー作『長崎留学生』

久松三津枝(左)、杉山昌三九

野淵昶の映画監督としてのデビューですが、『長崎留学生』(1935年)で飾ることになりました。後の野淵の映画にも数多く出演する月形龍之介も顔を出す本作はトーキー映画で、次のように肯定的、また否定的な評価をされます。

野淵昶は、浪漫的な色彩をよく描出し、見事な情緒の盛り上げ方に其の非凡なる才幹の片鱗を窺わせて居る。豊なる感情と気品ある香りが快く全篇を貫いて居る。殊に、伴奏選択の素晴しさは彼のトーキー監督としての地位に確固たる基礎を与えて居る。唯、映出が稍もすれば舞台的構成に流れ勝ちであったのは第一回作の為であろうか。私はこの非難を放つ前に次回作を静かに待とう。

兎に角この監督は、音を非常に良く理解し、その味を生して居たのはトーキーの持味を十分活用したものとして注目したい。……

「長崎留学生」というものや長崎の遊女というものの個性がはっきり掴めていないシナリオである。又、溝口健二の明治物の如く、過去の「時代」や「人物」への詩的空想の美しさを誇示する種類の映画でもない。

初代 水谷八重子との映画撮影

デビュー作の次に注視すべきは、3作目の映画『大尉の娘』(1936年)です。戯曲版の同名作品で主要な役を演じた井上正夫と水谷八重子(初代)が、この映画に出演しました。

……と述べて、次の映画に話題を移すのが通常の紹介記事かもしれません。が、この映画はロード・ダンセイニの愛好家であれば、奇跡といえるような出会いを伴っていると言えます。なぜかと説明すると、映画版の監督を務めた野淵にはダンセイニ劇の演出経験があり、水谷八重子にはダンセイニ劇で演じた経験があったからです。(水谷は友田恭助と組んだ劇団わかもの座で1921年6月にダンセイニの「天国の扉」、「アラビア人の天幕」、「旅宿の一夜」の試演に臨みました。)

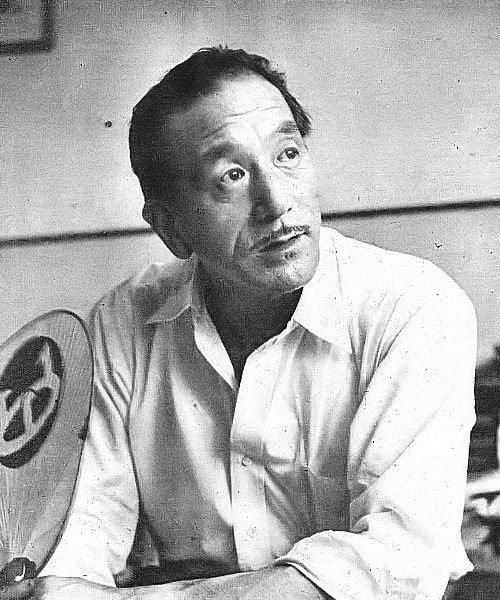

ダンセイニ劇に関わった野淵、水谷の二人が一緒に映る貴重な写真です。

ちなみに、野淵と水谷のタッグは、直木賞作家の堤千代の同名小説を映画化した『白粉帖』(1947年)で再び実現します。

ヒット作『吉田御殿』

野淵が映画監督デビューして間もない1930年代後半に話を戻します。『大尉の娘』以後の映画作品で刮目に値するのは『吉田御殿』(1937年)です。

山田五十鈴を千姫にキャスティングしたこの作品は興行面で成功を収め、倒産の危機に当時あった新興キネマを救いました。映画そのものについては三星敏雄が、「ホームラン」と形容する前作の『勤王田舎侍』(1937年)に続いて次のように評しています。

連続ホームラン。それも、つぶれかかっていた新興キネマを、これ一作で立ち直らせたのだから、逆転、満塁、場外という、とてつもない大ホームランであった。 あの豪華さと、怪しい美くしさは、観客の心をつかんで放なさなかった。あのように陶酔させる映画は、その後見たことがない。先生の代表作の一つである。

『吉田御殿』については、『読売新聞』が興味深い逸話を紹介をしています。

……「吉田御殿」の千姫の寝室というのには、長襦袢一枚の千姫が、独り寝のやる瀬なさに爪弾きで端唄なぞをやろうというものだけに、エロ味満点。そこでこの撮影だけは京都第二撮影所(旧第一映画のスタジオ)を閉め切って、絶対余人を近づけず、しかも深更に行うことになったが、閉め切ったスタジオ内に監督以下籠ってぶっ続けの五時間労働。そこで千姫の悶々の情はよく出たが、おかげでみんなノボセあがり、頭がフラフラになって、翌日一杯撮影臨時休みという始末。……

『読売新聞』の同じ記事で触れられていますが、この話には続きがあります。この撮影話が鈴木澄子の耳に入ると、当時製作中の映画『本所七不思議』で相手役の命を奪うシーンに「ウンとエロ味を出して鼻唄まじりでバラしたい」と監督の寿々喜多呂九平に提案したそうです。

『読売新聞』によれば、上記の提案は寿々喜多からOKを出されたとのことです。

森光子の出演した『静御前』と『明治の女』

次に、野淵の作品関連で特筆すべきは、『静御前』(1938年)と『明治の女』(1940年)に、森光子が出演していたことです。後に舞台『放浪記』で名を成すこの女優は、日本経済新聞のコラム「私の履歴書」で野淵のことを次のように語っています。

……新興キネマでは三年半で四十本近くの映画に出た。

主役は男優さんと決まっているから女優に演技指導する人はほとんどいなかった。ただ一人、映画監督の野淵昶さんが「演技は形から覚えるように」と教えてくださった。

男性俳優が圧倒的な優位に立っていた時世に、野淵からこのアドバイスをもらっていなければ、森光子の役者人生は私たちが知るようなものとは大きく変わっていたかもしれません。

キネマ旬報ベスト・テン入りの『夫婦二世』

1940年7月末に封切られた『明治の女』に続いたのは、同年12月中旬公開の『夫婦二世』(1940年)という作品です。明治時代における近江商人のお家騒動を描いた映画で、キネマ旬報ベスト・テンの日本映画部門に選ばれました。

野淵昶が「女心をとらえて描くに完璧と謳れた巨匠」と言われているのが認められます。

獲得票の内訳ですが、『映画旬報』(当時の『キネマ旬報』の名称)の第4号を参照すると、筈見恒夫、永田雅一、中村武羅夫がそれぞれ2点、大塚恭一、田中敏男、双葉十三郎、清水千代太、五所平之助、野田高梧、八尋不二がそれぞれ1点を投じていました。

映画監督の伊丹万作は、『夫婦二世』あたりから野淵昶が「急に颯爽として来た」と雑誌『日本映画』(1942年4月)で語っており、この作品が野淵にとって前述の『吉田御殿』に次ぐ分水嶺になったと見なせます。

映画監督時代の逆風

けれども、野淵の映画監督キャリアが常に順風満帆というわけではなかったことを申し上げなければなりません。製作した映画が、あいにく手厳しい評価を受けることも少なくありませんでした(当時の批評は現在の映画批評より厳格な感じがしますが)。

例えば、1939年発表の『紫式部』です。この作品は同年6月14日の『朝日新聞』の報道によると、2000メートルのフィルムが検閲のために800メートルカットされて「やっと公開」されます。

「道長や和泉式部を中心とする貴族達の描写に遺憾の点」があったとのこと。

1942年、野淵の所属する新興キネマは戦時統制の一環で、他の映画会社とともに吸収されて大日本映画製作株式会社(大映)となります。

大映における野淵の第一作目は、1942年1月初頭の『映画旬報』第35号を参考にすると、五代友厚が登場する『山を守る人々』になる予定でした。ところが、時が過ぎるにつれて自身の脚本が納得いかないものに見えてきたため、野淵は代わりに、谷崎潤一郎の『盲目物語』を原作とする『お市の方』(1942年)を仕上げることになります。野淵の病気のせいで撮影着手が遅れたこともあり、封切りは9月10日になりました。

宮城千賀子(左)と大友柳太朗

『お市の方』に続いたのは『霧の海峡』というタイトルの映画でした。しかし、『戦陣に咲く』に改題され、そして『火砲の響』に再度改題されます。加えて検閲保留処分をも受け、野淵は上映までに相当な苦労を重ねることになり、1943年の10月21日から公開されました。

戦争末期の映画作り

1944年になると、野淵昶は岡倉天心を取り上げた『ベンガルの嵐』を発表します。この作品では、エラン・ヴィタール小劇場で才能を発掘された入江たか子の特別出演の計画が持ち上がりますが、実現にいたりませんでした。(代わりに、入江と共演したことのある逢初夢子が出演しました。)

1945年の5月には、広島の宇品港を築港する苦闘の歴史を描いた映画『生ける椅子』が封切られます。脚本を担当したのは里見弴でした。兄の有島武郎が野淵のエラン・ヴィタール小劇場の活動に関わったというつながりがありますが、里見はこの作品の試写会に足を運んでいます。

松田完一による『岡山の映画』を参考にすると、この映画は岡山でロケ撮影されたものの、その岡山は「空襲を受けて、幻の作になり上映されない」と紹介されています。他の地域でも上映が困難にならざるを得なかったのは想像に難くありません。

映画監督として(戦後)

終戦から初の作品『恋三味線』

野淵昶は終戦後も、1953年まで毎年1、2本のペースで映画作品を完成させます。その最初に封切られた作品が、嵐寛寿郎を主役に据える『恋三味線』(1946年)でした。占領政策のもとにチャンバラ時代劇が禁じられていたため、嵐寛寿郎を昭和初期に活躍する長唄三味線の名手としてフィーチャーする映画でした。

筆者は『恋三味線』を含む8本の野淵映画を鑑賞しましたが、この作品はテンポも良く、女性の美を引き出す野淵イズムも発揮されているので、こちらが現時点では野淵の最高傑作だと考えています。個人的な見解ではありますが、母のリヨが終戦直後の1945年9月にこの世を去っており、野淵が亡き母への恩返しのために映画製作にさらに力が入ったのではないかと推測しています。

スターシステムの批評

1949年の『キネマ旬報』4月上旬号において「特集 スタア・システムの功罪」が組まれます。この特集の寄稿者をページ順に挙げると、溝口健二、小津安二郎、野淵昶、映画評論家の南部圭之助、大映社長の永田雅一、撮影担当の持田米彦になります。

後年に昭和の日本映画の栄華を示した溝口と小津と肩を並べる格好で、野淵はスターとスター・システムに対する見解を次のように書いています。

スター・システムのシステムという言葉に、私はいつもこだわるのであるが、スター・システムがスター第一主義という内容を持つものであれば、私は全面的に否定する……

……一つのシナリオが完成すると、作家と演出家はへき頭まず脚本の改悪の件でスターシステムに鼻を衝き合わすことになる。スターは彼の役ばかりが最上に目だち、最も大衆に受け、好感を持たれるようにしようとするのだ……スターとの交渉が決裂すると、そのシナリオはお倉になってプリントは背景課に回されて泥絵具を塗りたくられる運命になってしまう。

……演技をともなわない素質だけの、個性まるだし以外に映画の上に現わせないスターは、どの映画を見ても変り栄えしないことから、やがてあかれて見捨てられるに至る。そしてこの種のスターがいかに多いことか……

『キネマ旬報』1949年4月上旬号 16-17ページ

一方、溝口健二と小津安二郎の所見もそれぞれ、こちらに一部引用しましょう。

スタア・システムにも功の面はある。そして罪の部分が大方だ。多くのひとびとがそういう。ぼくも大体においてその意見に同調する……

僕個人としては、スタア・システムに反対であることは既に述べたが同時にいわゆるスタアそのものも必ずしも僕には必要ではない。僕の作品に欲しいのは、あらゆる作中人物のキャラクターを過不足なく表現し得る演技者だ。最近民芸や俳優座など新劇人の映画への進出がさかんであるが、それは彼らの豊富な演技のヴォキャブラリーが買われているので、映画の表現視野がひろがり、その時代に実在するあらゆる人間の性格やタイプが追求され初めたとき、既成のスタアで表現し得ない空白部分が目立ってきた……

……スタアとスタア・システムは一応別物であるといっても、現在のスタア・システムの型を打破するためには、やはり現在のスタアそのものを変革することから初めなければならない……

『キネマ旬報』1949年4月上旬号 12-13ページ

……スター中心のシステムはどうか、ということになるが、私としては、これには必ずしも否定しようとは思わない。行きすぎたスター・システムは困るが、ある程度のスター重視は当然だと考えている。あれは一言で言えば、スターが出る作品は興行的には一つの保証をもつことになるからである……

……演技力ということだが、スターの生命というものはこの演技力の如何に左右されることが多い。どんなに時代の好みに合い世間から喝采されるスターでも、演技力に乏しいと知らぬ間に世の中からあきられてくるものだ……スターの大半は、現在の人気に安住し芸の勉強などはそっちのけで契約高のとりきめに忙しく、各社をただ忙しく駆けめぐっているにすぎない。情けない次第だ……

『キネマ旬報』1949年4月上旬号 14-15ページ

どの監督も手放しでスター・システム万々歳というわけではなかった上、誰もが当然のごとく、進歩のないスターを非難しているのが分かります。(溝口については、スターの代わりに「作中人物のキャラクターを過不足なく表現し得る演技者」の必要性を説いています。)

京マチ子との映画撮影

野淵昶は1950年代に入ると、日本を代表する女優である京マチ子を主役に据えた映画を2本撮ります。一本目は『復活』(1950年)です。

『復活』はトルストイの同タイトル小説を映画にしたものです。黒澤明の『羅生門』でスクリプターとして活躍する野上照代が、初めて京マチ子と仕事をしたのが、『復活』だったと『朝日新聞デジタル』で明かしています。

野淵は『大映京都ダイジェストNo. 26』で「原作を忠実に日本化して一九五〇年代の新しい恋愛メロドラマの境地を切り開き度いと思う」と意気込みを語っています。また、京マチ子は次のように語っています。

……今度の『復活』の女主人公は余りにも有名な役なのと、一年余の経験を経て映画というものが、わかって来ただけに、こわくなって来ましたから、私と致しまして大変苦心致します。演技指導の懇切な野淵先生に何事も一切おまかせして全力を尽す積りです……

森光子が「私の履歴書」で語ったように、そして上記の京マチ子の文にあるように、野淵は演技指導に力を入れていた人物だったのが認められます。

ところで、『復活』は南紀白浜でロケが行われました。『野淵昶の生涯とその業績』で紹介されている、野淵の「ロケの場所を捜すため大方日本を廻ったが南紀が一番好きである。なかなかよい所がある」という雑記の裏付けになっています。なお、病院のセット撮影を漫画家の平井房人が見に来たということもありました。

撮影時の逸話がたくさん紹介されています。

次に野淵が京マチ子を主役にして撮ったのは『滝の白糸』(1952年)でした。森雅之もメインの役を演じており、黒澤明の『羅生門』(1950年)と溝口健二の『雨月物語』での共演を思い出させます。

野淵は森の父である有島武郎と、深い縁がありました。

野淵版の『滝の白糸』は結末が泉鏡花の『義血侠血』、入江たか子を擁して撮った溝口健二のサイレント映画『滝の白糸』と異なっていて、賛否を呼ぶ内容となっています。

しかしながら、詩人・小説家の室生犀星が自身の日記にて好意的な評価を残していますので、ここに紹介いたします。

……野淵昶の「滝の白糸」を見たが、これはよい映画である。京マチ子という人をこれほど、よこたてにつかいこなしたものは、今までに見なかった。「羅生門」「雨月物語」より、はるかにやはらかい、素顔めいた京マチ子が出ている。この監督の作品ははじめて見るが、すくなくとも、この作品ではすぐれた、むだことのすくない、人それぞれのこなし方、選び方で、眼が利いている。ここでこういう映画にお目にかかろうとは思わなかった。ざぶとんをさげて行っただけのことがあった……

大映退社後

野淵昶は1953年、大映を退社してフリーになると、宝塚映画製作所で『千姫』(1月)と『悲剣乙女桜』(3月)の2本を完成させます。前者は浅茅しのぶ、後者は東郷晴子を主役に抜擢した作品ですが、八千草薫が『千姫』に出演していた点は注目すべきでしょう。

野淵は『悲剣乙女桜』発表の一か月後、腸捻転の手術を受けます。具体的な時期は不明ですが、1953年に演劇人の大岡欽治が野淵と直接話をして「映画の仕事は労働が過ぎて疲れる」ということを聞いたそうです(大岡欽治『関西新劇史』601ページ)。この発言からは、映画製作に対する野淵の熱意が弱まっていたのが認められます。

とはいえ、野淵は映画監督として1年間の充電期間を経て、東千代之介が主演する作品『怪談牡丹燈籠』(1955年)を発表します。

結果的にこの映画が監督作としてラストとなります。この作品を自身の最後の映画作品にした理由については文献に基づいた研究が必要になりますが、筆者としては「公開まで漕ぎつけられなかった『牡丹燈籠』(1936年)の完成」も目指していたのではと考えています。1936年の作品は野淵の盟友である月形龍之介が出演していますが、1955年版では息子の月形哲之介が出演しています。

『怪談牡丹燈籠』の作品そのものは野淵映画で言えば、5本の指に入るほどのクオリティで、ラストシーンが映画監督・野淵昶のキャリアと重なるような忘れがたい印象を残す……とだけ申し上げましょう。

1962年4月、野淵は日本映画監督協会から退会し、映画監督として公の場に出ることはなくなります。

まとめ

今回の記事では、映画監督の野淵昶にスポットライトを当てました。1935年の『長崎留学生』に始まり、その20年後の『怪談牡丹燈籠』に終わるキャリアを様々な資料とともにご覧になって、映画監督・野淵昶を理解するうえでの一助となれば嬉しい限りです。

雑誌『新興キネマ』などの資料面では、古書からたちの佐藤圭一郎様に大変お世話になりました。この場においても深謝申し上げます。また、dorobouneco様には素敵なカバー写真のことで感謝申し上げます。

そして、大変長いものとなりましたが、こちらの記事を読んでくださった方に御礼申し上げます!

補足:野淵昶 映画作品のススメ

筆者は野淵昶の映画の中で、次の作品を鑑賞しています。

(★の数はオススメ度です。※最大5点、最低1点です。)

『恋三味線』(1946年) ★★★★★

『怪談牡丹燈籠』(1955年)★★★★

『田之助紅』(1947年) ★★★★

『復活』(1950年) ★★★

『滝の白糸』(1952年) ★★★

『火砲の響』(1943年) ★★★

『お市の方』(1942年) ★★★

『幽霊列車』(1949年) ★★

大切なことなので繰り返しお伝えしますが、『恋三味線』(1946年)は筆者が観た中でも野淵昶監督の一番の傑作です。(管見の限り、関西の図書館では、京都府立図書館にVHSがあるのを把握しています。)

こちらの記事を書き始めた時は気付いていませんでしたが、U-NEXTで今年4月から『怪談牡丹灯籠』の配信が始まっていました。知った時は、びっくりしゃっくりでございました。

U-NEXTの会員であれば、こちらの作品が野淵昶の映画世界の入り口になりやすいでしょう。(U-NEXTには、他の野淵昶作品の配信もお願いしたい限りです。他の動画配信サイトもこの流れに続いてほしいものです。)

『幽霊列車』はデアゴスティーニの『大映特撮映画』特集でDVD化されているので、媒体的に見やすいと思います。円谷英二による特撮が見られるという面では素敵なのですが、映画の内容は正直に申し上げると、ミステリーとしても、コメディーとしても、怪談としても中途半端です。野淵イズムの特徴である女性の美しさを引き立てる撮影法は確認できますが、こちらの一作のみで「これが野淵昶の映画世界だ」と決めていただきたくないのが野淵昶ファン兼研究家としての率直な意見でございます。

次回の予定

次の記事はこのシリーズ記事の締めくくりになりますが、映画とは別のフィールドで縦横無尽に活躍していた第二次世界大戦後の野淵昶にフォーカスを当てます。

こちらに載せさせていただきます。

投稿は野淵昶の誕生日でもある6月22日(水)の予定です。よろしくお願いいたします。

※第三弾の記事はこちらのリンクからお読みいただけます。