【化学系博士人材シンポジウムのレポ】パネルディスカッション ~企業と大学が考える、博士人材の強み・大学院教育の重要性~

今週の”博士”をテーマにした記事は、2022年11月に開催された、日本学術会議の化学系博士人材に関する公開シンポジウムの講演レポート。シンポジウム最後に行われたパネルディスカッションのまとめです。本シンポジウムのレポートは今回で最後になります。

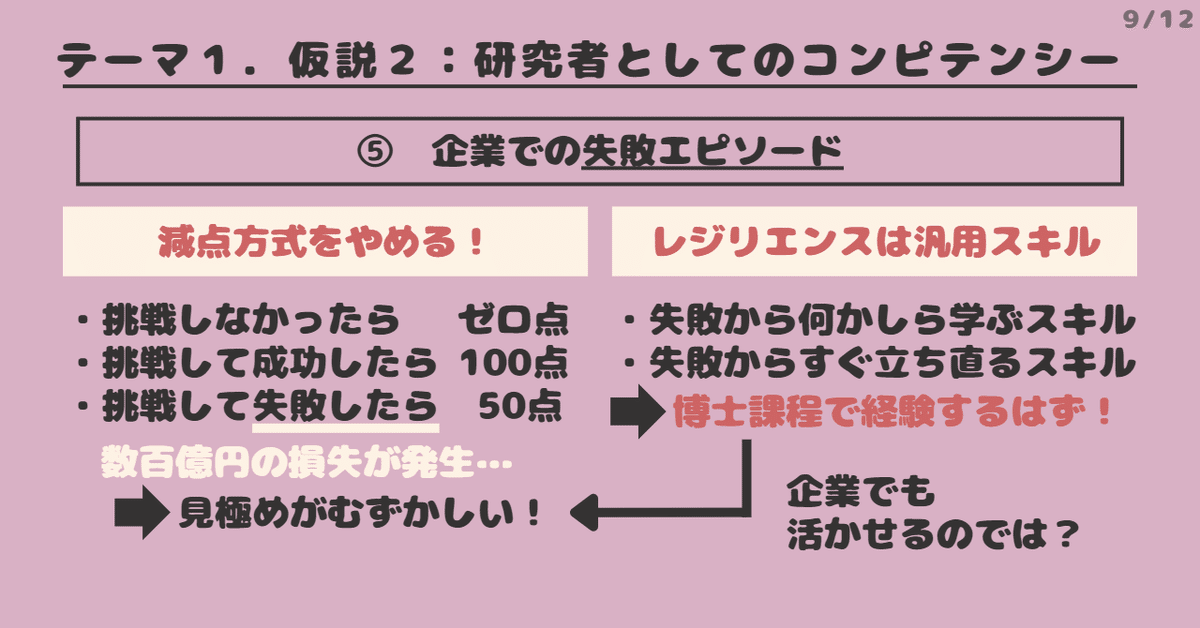

これまでのレポートと同様に、講演の内容を簡単にまとめたスライド(画像)と、本講演に関する私の所感を簡単に記します。

企業と大学それぞれの立場から博士人材を深掘りした、貴重なパネルディスカッションの内容とは……?

内容まとめ

もう少し聞いていたかった……!

所感

企業と学生のギャップ

本パネルディスカッションでは、博士学生を採用する側である企業と学生の間での認識の違いが示されていたように思います。

例えば、博士学生は大学で行っている研究テーマへの思い入れが強い一方で、企業が博士学生に求めているのは、研究そのものではなく、研究活動の中で培ってきた学問を遂行する基礎力や忍耐力など。高度な専門知識・スキルだけではなく、その他の力も企業では求められているようです。

また、研究テーマについて、テーマ設定に始まり、調査や実験、論文などの成果発表までをほぼ一人で行うことが求められる博士学生とは違い、企業では様々な分野の人たちが協力しながら、一つのテーマを作り上げていくとのこと。このことは、実際に私も、企業に就職してから感じたことです。

学生が思っている「企業での研究職像」は、実際には違うことが示唆されたパネルディスカッション。博士学生は、この違いを踏まえて、自分が企業で働く姿を思い描く必要がありそうです。

企業も大学も互いに必要な情報の発信を

企業が博士学生に本当に求めていることを、学生自身が認識するには、企業と大学がきちんと学生に伝える必要であると、議論されていました。本シンポジウムもその役割を担っているとは思いますが、「博士でも企業に就職できること」を、はっきりと明文化し伝えていくことも重要です。

また、博士学生が自身の興味の対象を広げるためにも、異分野交流に触れる経験を積むなど、大学院教育の拡充も大事なことだと、述べられていました。

将来の心配をすることなく、学生が安心して研究活動に打ち込むためには、大学院での教育に加え、学生に必要な情報を届けていく環境を、大学・企業それぞれが整えることがカギとなりそうです。

参考)講演時の手書きメモ(本記事の参考文献)

博士人材が活躍できる社会となりますように!

Dr. りけ子(Tsugumi)