【化学系博士人材シンポジウムのレポ】「博士人材のイメージとリアル ~博士・企業ごとに異なる現実~ 」

今週の”博士”をテーマにした記事は、2022年11月に開催された、日本学術会議の化学系博士人材に関する公開シンポジウムの講演レポート。今回は講演6つ目に関する内容です。本連載は次回のパネルディスカッションのまとめで最終回となるので、講演自体のレポートは今回で最後になります。

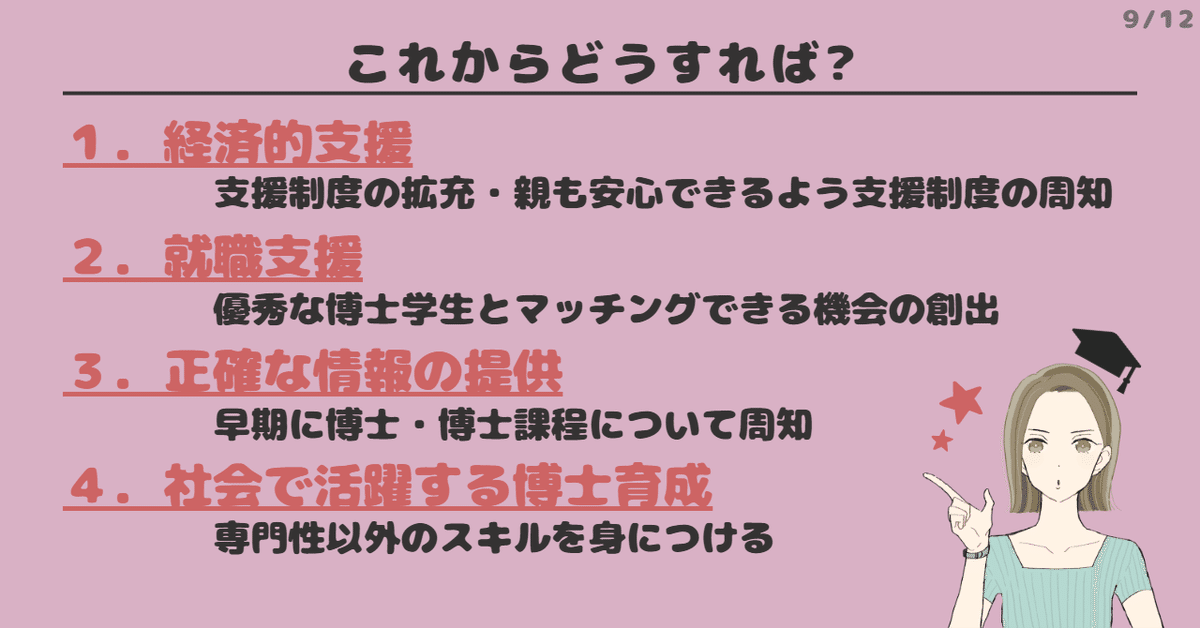

これまでのレポートと同様に、講演の内容を簡単にまとめたスライド(画像)と、本講演に関する私の所感を簡単に記します。

今回は、大学院卒業後にNECに就職したのち、現在は北海道大学で博士人材育成に力を入れている吉原拓也さんの講演(敬称はさんで統一させていただきます)。博士人材の育成の前線に立つ先生が感じる、経済・就職支援以外に必要なこととは?

内容まとめ

生活費支給ができるような経済支援ができれば」ともおっしゃっていました。

所感

経済・就職支援ではないアプローチの必要性

本講演では「博士のイメージとリアルとのギャップ」について述べられた後、「博士進学をしたら活躍できそうな学生が、進学を断念しないためにはどうしたらいいのか?」を提案されていました。

「博士を支援する」というと、毎回取り上げられるのが、経済的な支援や就職支援。それらの重要性も踏まえつつ、博士の負のイメージを払拭するための試みの重要性を、本公演で一貫して提示していたのが印象的でした。

また、博士支援をテーマで取り上げると、たいてい「博士課程に在籍する学生」を対象として話が進むことが多いです。しかし、本公演では、「博士課程に進学する前から、学生やその親、その他周囲になにかアプローチする必要があるのではないか?」という新しい切り口を示していました。

博士関係者間で展開するだけではなく、博士を知らない方々に博士のことを周知していくような広がりも、確かに必要だと感じました。「博士の有用性を示したい!」と掲げて、博士同士のつながりを大事にするコミュニティはよく見かけますが、一方で、外に発信するコミュニティは、実際あまりない印象です。

博士のことが周知されていけば、博士の負のイメージが徐々に薄れていくはず。そうすれば、いずれは博士の社会での活躍が実証され、経済・就職支援の輪も広がる気がしています。

”いろんな人がいる”から博士を表現するのは難しい

講演の中で「いろんな博士学生がいる」と述べられていましたが、私も同じように感じることがよくあります。

というのも、「博士人材ってどんな人?」と聞かれたときに、言葉で表現するのがけっこう難しいんです。

各人で身に付いているスキルの習熟度や本人の趣味嗜好がバラバラだからだと、現段階では推測しています。「研究活動」はみんな行っているはずですが、それでも個人で差が出ます。

能力面においては、例えば、文章をロジカルに書くことが上手い人もいれば、「これ、本当に博士?」と思うような文章を書く人もいます(自分のことは棚に上げる)。その他、博士なら英語ができて当たり前と思われてもおかしくないけど、私は英語でのコミュニケーションは苦手です。

また、趣味趣向の違いも、学生時代の研究活動や仕事での振る舞い方に、大きな影響が出ると思います。

例えば、私の経験談ですが、前々職(博士修了直後に就職した会社)にて、所属部署に私を含めて2人の課程博士を修了した人がいました。どちらも理系です。

相手の方は、頭が切れる人で、技術のことを考えるのが大好き。ほぼ一人で新しい事業の技術課題に取り組み、成果を上げる方でした。ただ「相手のレベルに合わせて説明をする・理解させること」が得意ではないタイプ。

一方で、私は、研究や技術のことを考えるのは好きだけど、常日頃からプライベートを割いてまで考えるほどではない感じ。けれど「相手のレベルに合わせて説明をする・理解させること」が比較的得意・好きなので、チームでの仕事や指導することが好きなタイプ。

たった一例ではありますが、同じ博士でも、やりたいことや得意なこと、好みが違うんですよね。

「博士にはいろんな人がいる」という状況にうまく対応しないと、博士のことを浸透させていくのはなかなか難しいのかな、とも思いました。

参考)講演時の手書きメモ(本記事の参考文献)

博士人材が活躍できる社会となりますように!

Dr. りけ子(Tsugumi)