Photo by

picopiko

図書館が最近増えているらしい|元“図書室登校児”の考えるサードプレイス

子どもの頃から本を読むことが好きだった。ただそれ以上に、学校の図書室が好きだった。朝や昼休みだけでなく、長期休みもよく図書室で過ごしていた。小学生の頃には1年で200冊以上、本を借りることもあった。“保健室登校”ではなく、“図書室登校”に近かったのだと思う。

だから読書離れや書店減少といったニュースを目にするたび、何だか悲しくなる。だけど紙の書籍が減る一方で、電子で本を読む人は増えているのでは?それに図書館という“居場所”や読書という“体験”は本当にすたれてしまうのだろうか。

そんなことを考えていた時に、こんなニュースを見つけた。

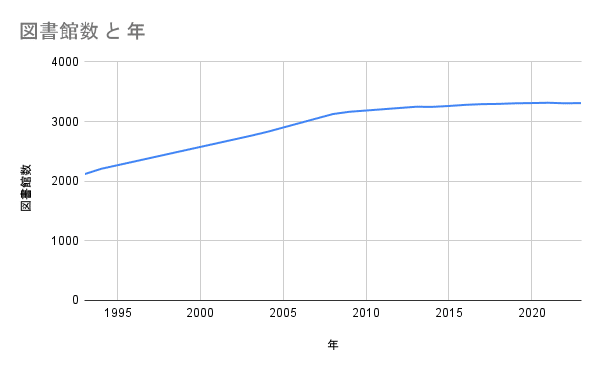

公共図書館の数と利用者が伸びていて、直近30年で1.5倍に増えたというのだ!それも特に地方で。私の住む北関東の村でも、来春に新しい図書館がオープン予定だ。本に触れる場というだけでなく、人のつながり生み出す“ハブ”という役割が大きくなっている気がする。

図書館って実はいろんな顔を持っているのだと思う。本を読んだり借りられるのはもちろん、勉強したり、仕事をしたり、調べ物をしたり、読み聞かせを聞いたり、講演をきいたり…。資料という私たちの歴史も保存してくれている。

そして何より子どもの頃の私のように、図書室が家でも教室でもない“第3の居場所”になっている子もいるはずだ。ぼーとしたり、音楽を聴いたりしていたっていい。気が向いたら司書さんとお話ししたっていい。

ルールに厳しいように思われがちだが、実は「こう過ごすべき」というのがないのが図書館・図書室のいいところじゃないだろうか。