TALKING HEADS「Psycho Killer」

Posted by Talking Heads on Monday, May 6, 2013

1970年代、イギリスから世界中に広まったパンクムーヴメント。

ニューヨークでは1973年に、ライブハウスCBGB(Country,Blue Grass,and Blues)が誕生し、のちにビッッグネームとなるラモーンズ、テレヴィジョン、ブロンディ、パティ・スミスらが毎回入れ替わり立ち代わりで演奏していました。

Grimy and oh so gorgeous! #TBT

Posted by CBGB & OMFUG on Thursday, June 9, 2016

このライブハウスから、とあるバンドが誕生します。

その名はトーキングヘッズ。

ニューヨークパンクの急先鋒とも呼べるこのバンドは当初はデヴィット・バーン、クリス・フランツ、ティナ・ウェイマスの3人でスタートしますが、後に気心の知れたジェリー・ハリスンが加入し、音楽活動を加速させます。

ニューヨークパンクとロンドン・パンクは、同じパンクという名前がつく割には、音楽性はさほど似ていません。セックスピストルズのジョン・ライドンはトーキングヘッズを指して「あいつらはパンクじゃねえ」と語っていたほど。

それもそうです。彼らは、イギリスの労働者階級の若者ではなく、アートスクールに通う美術系の学生だったのですから。

そんなこともあり、楽曲で政治的な発言をすることもなく、アートスクール特有のセンスを発揮していきました。彼らがインテリ系パンク・バンドと呼ばれていた所以ですね。

でも。そんな彼らのライブは必見。

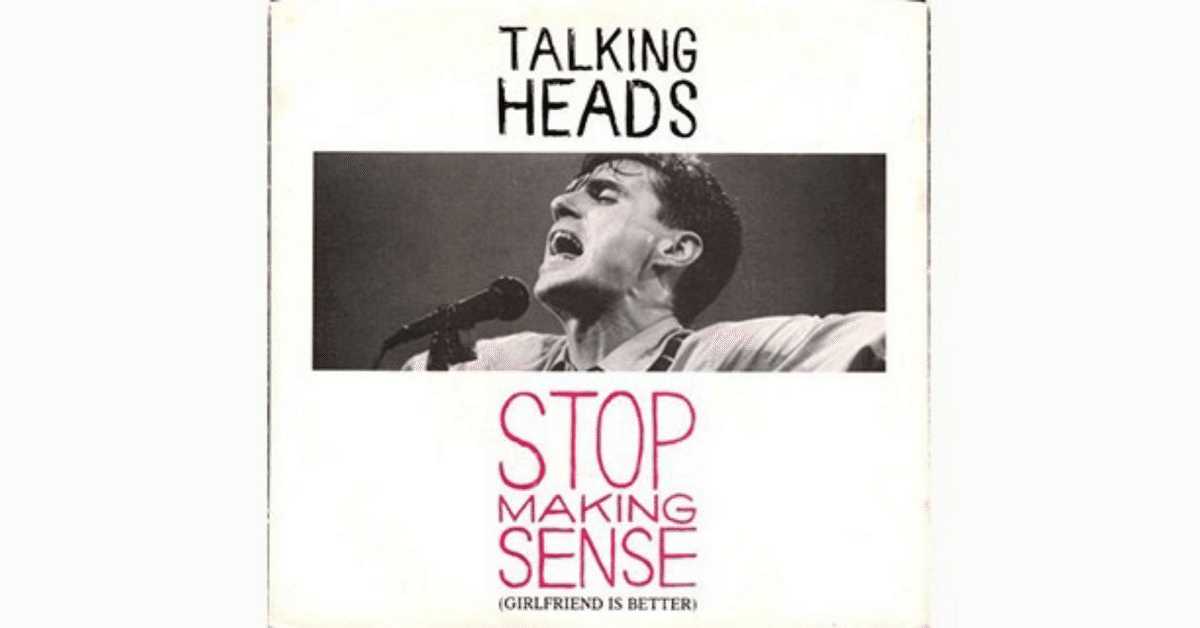

のちに「羊たちの沈黙」で有名になるジョナサン・デミ監督が1983~1984年のライブツアーを元に製作したドキュメンタリー映画「STOP MAKING SENSE」は、「史上最高のコンサート映画」と呼ばれるようになりました。

Stop Making Sense poster ad

Posted by Talking Heads on Friday, September 6, 2013

直訳すると「意味を求めるな!」というこのタイトル「STOP MAKING SENSE」。全てにおいて意味を求めてしまいがちな僕にとって、このタイトルからして既に心は鷲掴み・・・

そして、この映画でなによりも注目すべきは、やはりデヴィット・バーンの存在感にあり、オープニングの一曲目から、再度心を鷲掴みされます。

その曲は「Psycho Killer」(サイコ・キラー)

今回はこの曲をピックアップしたいと思います。

Talking Heads Dutch 7" single "Psycho Killer" / "Pulled Up" (PHILIPS 6078 518) MP3: http://amzn.to/1e1Wzk2

Posted by Talking Heads on Sunday, April 20, 2014

裾がぶかぶかのスラックスに、白いキャンバス地のデッキシューズ。ステージ上にはラジカセを持ったデヴィット・バーンただ独り。

いかにもというラジカセ音で始まる16ビートは、名曲「サイコ・キラー」。

セットすらまともに組まれていないステージに歩き出す様子には鳥肌が立ちます。

リズムを刻みながらシュールに歌ったり、ファンの間では有名な「痙攣ダンス」をしたりと、圧倒的な存在感から放たれる空気感に、息が止まります。

たった独りなのに観る人を釘付けにしてしまうパフォーマンス。

音楽センス、美術的なセンス、ファッションセンス、ファファファーとかアイヤイヤイとか・・・どんな意味があるんだろう?となったところで「そうだ・・・意味を求めるな!感じろ!だった」と我に返る。

題名で嫌な予感はしていましたが・・・歌詞の内容に関しては女性に対する屈折した思いを歌ったヒステリックなものであり、日本語に直訳するとおしゃれな感じは全くありません。

この曲についてデヴィット・バーンは「この曲を聴くと皆さんは羊たちの沈黙のレクター博士とかを思い浮かべるそうなんですけど、私はもう少し善良に見える人をイメージしてるんです」とのこと。ちなみにこのイメージの対象はフリッツ・ラングの「M」(1931年)の犯人や、ヒッチコックの「サイコ」(1960年)のアンソニー・パーキンスと想像されることが多いそうです。

もうひとつ、トーキングヘッズで有名なものと言えば、あきらかにでかいビッグスーツ。

「STOP MAKING SENSE」の映像特典で「なぜ、こんなビックスーツを着ているのか?」と問われたデヴィット・バーンは、「僕は頭を小さく見せたいんだ。そのために身体を大きくしたんだよ。音楽って肉体的なものだし、頭より先に身体で理解するからね。」と答えています。

しかし。

そのインタビュアー役も実はデヴィット・バーン自身が演じていて自作自演だったりと、観ている人をどこまでも楽しませます。

2017年春夏のメンズラインのコレクションにおいても、このセンスにおそらく影響されたものが、ありました。

Balenciaga(バレンシアガ)ではもはやそのままといった感じ。

RAF SIMONS(ラフ・シモンズ)こちらは、かなりのオーバーサイズなもの。

そしてこのビッグスーツ、HEARTS/Doubleのヘアーショーにも登場しています。

トーキングヘッズはミュージックビデオの演出方法やファッション、アルバムジャケットのデザインまで含めあらゆる角度からデザインされていて、視覚的にも感じるものが多いバンドでした。

パフォーマンス、コーラス、そして何より笑顔。

ギラついたモードに心を奪われることも多いのですが、やはり笑顔の出るモードにはポジティブな何かを感じてしまう今日この頃なのです。

written by 中原章義