変わらなかった監督~立浪和義監督の3年間を振り返る~

「ずっと頑固やったな。なんでそんなに頑固なんや?

お前変わらんかったな。」

2022年の秋、中日ドラゴンズの立浪和義監督がトレード要員となった京田陽太(現・横浜DeNAベイスターズ)に放った言葉です。それが2年と経たないうちに本人に返ってくる言葉になると思っただろうか。

勝利への執念を植えつけるために選手を入れ替え、低迷期の主力選手を減らし、細かい野球を目指し、締まったチームを作ってチームを再建しようとしました。ですが、球団ワーストの3年連続最下位という結果は「チームを再建した『つもり』」でしかなかったということです。選手を入れ替えて勝てるチームにしたつもり、若手を使ってるつもり、点を取れるように指導をしているつもり、細かい野球を目指しているつもり、守り勝つ野球をやっているつもり、現代野球に合わせたつもり、将来に向けてチームを作っているつもり、「つもり」が積もり積もって更なる低迷を生んだのではないでしょうか。「ちゃんと野球を知っている人の監督就任」、「星野仙一と落合博満のハイブリッド采配」と囃し立て、「立浪ドラゴンズ采配ポイント」だなんて開幕1週目から名将の如く祭り上げてはしゃいでいたのも今や昔。気づけばそんな声も聞こえることがなくなり、「若手を育てている」の一点張りとなってしまいました。ピント外れの再建に走り、球団ワーストの2年連続最下位どころかそれを3年連続にまで更新した「変わらなかった監督」は何がいけなかったのか、将来に向けて何を残したのか、しっかりと振り返っていきましょう。

① 組閣

就任時、一軍のコーチは荒木雅博内野守備走塁コーチを除き全員を交代。宮本慎也ヘッドコーチの構想が崩れ、落合英二がヘッドコーチと投手コーチを兼任。西山秀二バッテリーコーチ、片岡篤史二軍監督、中村豊二軍外野守備走塁コーチ以外は中日OBで固めました。

2022年5月には中村紀洋打撃コーチと波留敏夫二軍打撃コーチを配置転換しました。これは現在も原因は明かされていません。

2022年オフに和田一浩打撃コーチが加入。細川成也の成長に一役買いました。小笠原孝二軍投手コーチは動作解析担当になりましたが、2023年オフにソフトバンクに移籍しました。

2023年オフ、ついに専任のヘッドコーチとして片岡二軍監督が配置転換。後任の井上一樹二軍監督は借金まみれの二軍を優勝争いできるところまで1年で変貌させました。その他にも多くの配置転換を行い、落合ヘッド兼投手コーチは育成に力を入れることで崩壊していた二軍投手陣の底上げを図りました。しかし、それも2024年後半戦には一軍の不振から再度の配置転換で一軍に戻ることになりました。

立浪監督の退任発表後に様々なメディア(親会社の中日新聞・中日スポーツ含む)から出た記事でトップダウンの体制になっていたとあるように、経験のあるコーチが少なかったうえに助言できない状態で采配や指導をしていたことは大きな反省点です。後でも書きますが、その試合どころかそのイニングしか見ていない采配は3年間改善されることなく、周りの助言があればもう少し改善できたと思います。

個々の選手の成長に貢献できたコーチも多く、指導力は一軍は一定の評価ができます。立浪監督の型にはめた指導もそれで成績が良くなった選手はいます。ただ、それを押しつけなければもう少しコーチの指導で良くなっていたかもしれないと思うと残念です。しかし、二軍は最初の2年間なかなか成績が伸びず、全体のレベルアップには繋がらなかったです。特に投手は崩壊してしまい、それを食い止められなかったことは来年以降の課題です。

② 投手

2021年にリーグトップのチーム防御率3.22を記録し、充実していた投手陣を引き継ぐ形でスタートしました。

まずはロドリゲス、清水達也、山本拓実を中継ぎに回し、ソフトバンクから加入した岩嵜翔を勝ちパターンに置く構想でしたが、開幕2戦目で岩嵜が離脱し、2年間を棒に振ることになりました。先発は大野雄大、柳裕也、小笠原慎之介の3本柱に前年もローテで投げた松葉貴大、勝野昌慶を加え、高卒2年目の高橋宏斗は間隔を空けながら回しました。

小笠原は後半戦に安定し翌年以降左のエースとして飛躍する予感を抱かせ、高橋宏は投げるたびに成長がみられました。5月には上田洸太朗が支配下登録され、8試合に先発し1勝ながらも防御率2.83と活躍。梅津晃大はキャンプで離脱し、トミー・ジョン手術に。3本柱+高橋宏、松葉の5人が中心となって100イニング以上を投げました。彼らに続く先発投手の底上げが必要であることが課題として出てきました。

中継ぎはロドリゲスがいきなり最優秀防御率のタイトルを受賞。R.マルティネスは防御率0点台と無双し、清水も勝ちパターンとしてしっかり役割を果たしました。基本として前年の中継ぎに転向組を入れて戦いました。

この年の投手陣の大きなトピックは根尾昂の投手転向でしょう。コーチに相談なく立浪監督が転向を決め、その後は一軍に置き続けたことは良いとは思えませんが、野手として明らかに伸び悩んでいた根尾の他の可能性に賭けたことは正解だと思います。中継ぎとして及第点の成績で投手1年目としては十分な成績を残してシーズン最終戦に先発し、適正はこっちだと感じさせる4ヶ月でした。

チーム防御率はリーグ2位の3.28で、FIPも3.10と十分な成績でした。一方で二軍はチーム防御率が12球団最下位の4.47で前年から大幅に悪化するなど、将来の投手王国崩壊に向けて危機感を持たなければならない結果に。

開幕2日前にロドリゲスが亡命。まさかの事態に中継ぎ転向したばかりの勝野昌慶をいきなり勝ちパターンで使うことになりました。

先発は大野雄が開幕直後に離脱し、シーズン絶望になりました。柳、小笠原に加えて高橋宏が中6日で回るようになり、新・3本柱ができました。松葉、新加入の涌井秀章、大野雄の離脱を受けて途中加入したメヒアがそれに続く立ち位置となり、2年前の開幕投手である福谷浩司も11試合に先発しましたが、それぞれ内容が今ひとつ。ルーキーの仲地礼亜はポテンシャルの高さを見せる一方で不安定さが課題になりました。梅津は終盤に復帰し、防御率0.95と来季こそはローテ定着と思わせるような投球を見せました。相変わらず二軍からの底上げは弱く、新加入の選手に頼る状況となってしまいました。それでも全体の成績が良く、高橋宏は順調に成長し、規定投球回到達と防御率2.53、イニング数(146回)に迫る奪三振(145)を記録するなど、日本代表・世界一メンバーの名に恥じぬ活躍でした。柳はあわやノーヒットノーランとなる投球をするなど、勝敗は別として安定していました。根尾は先発に適応するためにスピードが落ちてしまい苦しむ1年になりました。

勝ちパターンの再構築を迫られた中継ぎは育成ドラフト1位で入団した松山晋也が6月に支配下登録され、後半戦はセットアッパーに定着。フェリス、齋藤綱記も途中入団し、離脱者は出たものの質量ともに前年を超える布陣に。途中までセットアッパーの固定ができなかったのはありながらも、2桁ホールドを8人が記録しました。齋藤は移籍前伸び悩んでいましたが、移籍直後からフォームを改造し防御率0点台で左右問わず抑えられる投手に一気に進化しました。黄色靭帯骨化症の手術を受けた福は復活をアピールできました。移籍してきた砂田毅樹は一軍戦力になれず。

チーム防御率は変わらずリーグ2位の3.08。大野雄が抜け、ロドリゲスが亡命してもしっかり戦うことができました。小笠原、柳、高橋宏、涌井の「10敗カルテット」こそありましたが、一番の原因は後述する歴史的な得点力不足です。与四球がリーグワーストだったように、慎重な攻めの結果打たれてしまうケースもあったため、それの改善が求められると同時に、得点力アップで攻めの投球がしやすい状況にすることが第一になっていました。ファームは投手陣が完全に崩壊し、シーズン序盤には投手不足から高卒1年目の森山暁生を間隔を空けずに先発起用し続け、故障させてしまうという再建期のチームとしてはあるまじき事態も起こりました。ファームの課題は解決されないまま上澄みの良い投手だけを残して立浪政権3年目に突入することになります。

投手の補強はドラフトと現役ドラフトのみ。柳と怪我明けの大野は不振で規定投球回を割り、小笠原も低調気味な投球が続きました。高橋宏はフォーム改造失敗の影響から1軍初登板が4月末でしたが、そこからは良い投球を続け最優秀防御率を獲得。彼ら以外は涌井や松葉がローテに入りましたが、パッとせず、他の投手も一軍に定着できないまま結果として先発の底上げは殆どできないまま1年を終えてしまいました。松木平優太が支配下登録されて一軍で2勝を挙げたくらいでしょうか。

中継ぎはフェリスが戦力にならず、勝野もストレートで空振りを取れずに二軍調整も経験しましたが、清水、松山、マルティネスは盤石で、準勝ちパターンの藤嶋と齋藤も安心して任せることができました。橋本が一軍に定着したことは今後の希望になるでしょう。梅野が期待外れに終わってしまったのが残念です。

結果として3年間で中継ぎの再整備が行えましたが、先発は高橋宏が成長したくらいで、2024年には先発の質で他球団に劣るようになってしまいました。来季はもう一度投手の配置転換もしながら先発の質を改善しなければ次は投手が足を引っ張る番です。

投手運用は与田政権に引き続き先発は基本的に100球程度での交代でエース級は120球の場合もあり、中継ぎは3連投を回避して役割分担をしっかりするところを継承しました。2023年頃からBリリーフの質が落ち、その時に二軍の先発を中継ぎに回した結果二軍の先発が足りず中継ぎに回った投手も結果を残せない悪循環があったところは反省点です。

二軍の投手運用は昨年に森山の悲劇があってから若手投手には無理をさせないことになりましたが、そもそもの質も量もなくブルペンデーを頻繁に挟むなどその場凌ぎの運用になった感は否めません。まずは育成環境の改善が求められます。

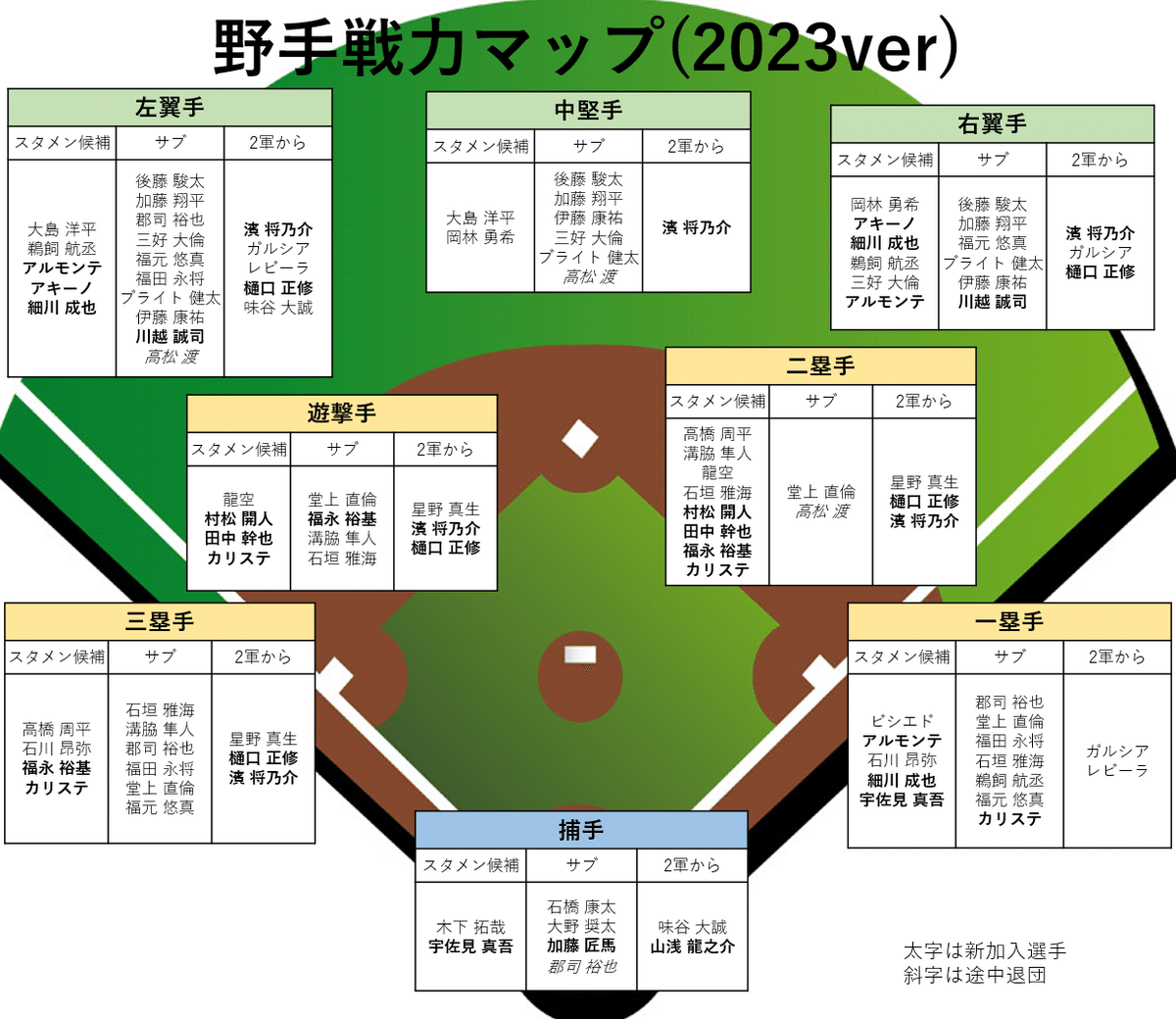

③ 野手

前年リーグワーストの打撃成績を残した野手陣を打てるようにすることが目標となりました。

石川昂弥や岡林勇希の起用をはじめとした改革を始めましたが、40本塁打を目指したビシエドは前年と大きく変わらず、京田陽太は打撃不振に陥り「強制送還」からレギュラー剥奪、ショートは後半戦に土田龍空が座るようになりました。阿部寿樹とレフトに回ったA.マルティネスはクリーンアップに定着。高橋周平は不調を引きずったままシーズンを終えました。高卒3年目の岡林は最多安打を獲得した一方、石川昂は前十字靭帯不全損傷で交流戦で離脱しました。

多くの起用法が試されましたが、高橋周がショートを、レビーラが外野を突然守るようになるなど、準備をまともにしないまま新ポジションで起用することも多く、打順も3番に後藤駿太や福元悠真を起用するといったように首を傾げたくなる起用も多かったです。試合中も開幕戦から内野手を使い切り、阿部がしばらく守ったことのないサードを守りました。小技偏重、左右へのこだわりや延長戦を見据えず控え野手のカードを切る采配など、今思えば3年間の行く末が見えてくるような采配でした。

結果として前年をわずか9点しか上回らない414得点で5位に75点差をつけてリーグワースト。長打不足は明らかで、スラッガーの獲得が急務となりました。

オフに京田、阿部、三ツ俣を放出し、ドラフトで二遊間を3人指名しました。ルーキーがいきなり二遊間をカバーし、打撃に課題のある龍空、守備が短所のカリステとともに1年回すのは厳しいのではないか…、せめて無償で放出した三ツ俣だけでも残しておけば…、勤続疲労もありそうな砂田を獲得するくらいなら京田をもう1年残しておけば…、そんな予感は当たりました。結果的に翌年の覚醒に繋がったかもしれませんが、課題まみれの二遊間は足を引っ張り続け、リスク管理の甘さが露呈しました。1年間持つ体力もなく、田中幹也は開幕直前に離脱してしまい、早くも計算が崩れました。

現役ドラフトで獲得した細川成也が24本塁打を放ち、一気に飛躍しました。これで大失敗に終わったアキーノの穴を埋めることができました。ビシエドの衰え・不調によってファーストまで空き、苦しい運用となってしまいました。鵜飼航丞は低迷、郡司裕也は日本ハムに移籍、アルモンテは往年の力はなく、高橋周はまだ不調。石川昂は規定打席に到達し、来季は主力としての飛躍を期待されました。シーズン途中にトレードで加入した宇佐見真吾は故障離脱した木下拓哉の代役、木下の復帰後はファーストでも出場し活躍しました。

采配は改善せず、小技や逆方向への打撃の固執が続きました。三振を極端に嫌った打撃は多くの選手のノーステップ打法に現れ、それが更に弱い打球を生んで打撃成績の低迷に繋がりました。代打では加藤翔平や後藤駿太といった本来代走、守備固めで起用されるような選手を起用し、結果を残せませんでした。そのような選手が代打で結果を残せるならレギュラーですよね。

得点はリーグ5位の広島にすら103点差をつけられた390と前年どころか就任前よりも減少。シーズンオフには得点圏打率の向上を目指してさらにコンパクトな打撃をできるように試みました。

巨人からオプトアウト(契約破棄条項の行使)で中田翔が移籍し、中軸として期待を集めましたが、故障や不振で成績を残せず、ビシエドも二軍では好調でしたが、一軍で結果を残せず共倒れになりました。

前年に大きな課題となった二遊間はドラフトで津田啓史、辻本倫太郎と2人も上位枠を割いて獲得しましたが、プロへの適応はまだまだでした。立浪監督が「チームで一番守備が上手い」と称賛した新加入のロドリゲスは開幕直前に支配下登録され、開幕戦から打撃も守備も対応に苦しみました。二軍でも守備はリーグワーストレベルで、将来はコンバートも検討されるでしょう。代わりに攻守ともに見違える動きをキャンプから見せていた村松が起用され、交流戦頃の不調や左肩亜脱臼による離脱がありながらも、一定の成績を残し、今後の希望となりました。前年は途中でバテた福永は二軍で圧倒的な成績を残し5月から一軍で起用され、終盤にはクリーンアップに座りました。実質1年目の田中は体力が追いつかないなりに一定の成績を残せたと評価して良いと思います。惜しまれるのは中田や福永との起用の兼ね合いもありながらも石川昂が伸び悩んだことでしょう。2024年は規定打席を大きく割りました。

外野は大島が開幕から代打中心の起用になり、成績も大きく低下。春先は三好が起用されたものの、下降線を辿り、オフには戦力外に。怪我で出遅れた岡林がそれを引きずり低迷したことは大きな誤算でした。細川が2年目のジンクスを跳ね返し、ベストナインを獲得し、中軸としての信頼を確固たるものにできたことは収穫です。中盤までは外野が2枠空き、カリステも外野で起用されるようになりました。打撃でも中軸の脇を固めるタイプとして使いやすい成績となりました。板山祐太郎や上林誠知はスタメンで起用される機会も多く、特に板山は内野でも起用され、複数ポジションの守備でも貢献しました。

捕手は木下の攻守での不振が響き、加藤匠や宇佐見に頼る試合が増えました。加藤匠は高橋宏とのコンビで評価を上げました。3年間を通して石橋が伸び悩んだことが誤算でした。

片岡ヘッドコーチが加わりながらも作戦面は大きく変化せず、個々の打撃の向上で作戦のマイナスを補う形になりました。未熟な尾田剛樹や衰えの見られた中島宏之に固執してしまい、上手くいかない場面も見られました。

2024年はリーグ全体で歴史的な貧打となったシーズンで、この年も373得点と前年より減少しましたが、5位とは42点差、リーグトップとは149点差まで縮まりました。点が取れず、データ上は3年間取れるはずの得点よりも大幅なマイナスを叩き出す稀有な野手陣となりましたが、半ば無理やり選手を入れ替えながらも若手野手が複数人成長したことは大きな進歩になりました。次政権では更に飛躍させ、しっかりと点を取れるアプローチをして、他球団には劣らない打線を作ることが求められます。

立浪政権での打線のアプローチの課題として、三振を極端に恐れ、逆方向への打撃に固執し、ゴロを過大評価していたことが挙げられます。三振したくないあまりにバットに当てることを優先し、弱い打球を打っていてはアウトになるのも当然です。「バットに当てれば何か起こる」はレベルの高いプロ野球では通用しません。これらのアプローチは得点圏になると増える傾向にあり、それに伴って得点圏での打撃成績も落ちました。強い打球が出ない分、得点圏での長打も減り、得点圏打率の差では理由付けできないほど得点差がつきました。仮に1シーズンの得点圏1000~1200打数で打率.050の差がついていても安打50~60本です。その本数の安打(もちろん適時打にならない安打も含まれます)で何人がホームに帰ってこれるかを考えたら、それだけが原因とは言えませんよね。中日は3年連続で得点圏での長打率が12球団最下位、異常な貧打だった今年までの3年間で得点圏の長打率とIsoPのワースト3は全部中日でした。単打よりも長打の方が帰ってくる人数が多いのは当然のことですよね。それができなかった、気づけなかったのが立浪政権です。

加えて走塁も走れる選手がなかなか出てこず、岡林も年々盗塁数が減少してしまいました。これは長年課題になっていることで、ファームから段階を踏んで走塁を指導していくことも必要になってくると思います。

④ 編成と若手起用

2022年は予算の都合からか支配下での新外国人選手の獲得を凍結をしました。ドラフトも野手中心でしたが、3年目を終えた現状主力にはなれていません。現有戦力の底上げが中心になりました。

1年目を終えて大幅な血の入れ替えを敢行しました。目玉となったのは4番候補のアキーノ、京田と砂田のトレード、阿部と涌井のトレードです。しかし、戦力となったのは涌井のみでした。立浪監督の意向が反映されるようになったドラフトで後に外野転向した濱将乃介を含めて二遊間を支配下で4人、育成で1人獲得し、2年目に花開くことになります。なんといっても当たったのは細川。活躍はもう書くまでもありません。シーズン途中の補強は一定の成果を収め、特に齋藤と宇佐見は目立った活躍がありました。

再び野手の入れ替えを行います。この中で山本泰寛と上林と板山は控えとして戦力になりました。ドラフトで獲得した選手は2年目以降の飛躍に期待しましょう。

3年間を通して得点力不足を原因として野手を入れ替え続けました。ドラフトも野手中心となり、それは2024年に成果として現れた部分もありますが、「6-6-6」(3年連続最下位)になったのはそこで投手の補強を怠ったことにも原因があります。ドラフト1位は投手でしたが、故障で戦力にならず、他の投手は2軍でも苦しみました。

阿部、京田の放出、1年目の外国人選手補強凍結に代表されるように、若手選手を使わざるを得ない編成になりました。それは結果の残せない選手ですら無理にでも一軍で起用しないといけない状況を生み、チーム成績の低迷に直接響きました。それでもチームの勝利のために最善を尽くすように采配し、中堅もベテランも実力のあると見た選手から優先して起用するようにしていました。ポジティブに捉えるとするならば、2017年から進めた編成の再建が繋がって一軍で使えるレベルに達した若手選手が増えてきたという感じでしょうか。

⑤ 総括と次政権への要望

立浪政権の3年間が終わりました。就任時から選手層が薄かったことは事実です。3年目には野手の育成が進んできたかなと感じる部分も多くありました。しかし、結果が結果です。これから勝つチームにしていくにはこの政権の采配では大幅なマイナスを出し、足を引っ張るだけで代わってもらうしかなかったです。

引退後の12年間、日本代表のコーチや臨時コーチを除いて現場復帰しなかったことが失敗の原因とする人もいますが、交代申告漏れやベンチ入り選手の使い切りを何回もするあたり学習能力も非常に低かったと言わざるを得ません。これくらいは解説席から見ていてもできることで、外の世界で最低限も勉強できていなかっただけではないでしょうか。ここ数年で言えば宮本慎也に代表されるように、プロアマ経験者問わずに色々な人の話を聞いて勉強している人はいます。それを怠っていただけです。

「米騒動」など週刊誌のネタにされることも多く、情報管理の甘さもありました。監督自身がペラペラ喋ることにも原因があったと思いますが、これではチームとしてまとまることなんてできません。

もちろんフロントのサポートも不足していました。ようやく資金を出すようにはなりましたが、監督丸投げの人事では監督がこけた時に何もできない体制です。立浪監督退任後ようやくスカウトやスコアラーの引き抜きで改革を進めようとしています。立浪が監督をやれば勝てると勘違いしていた方々が反省して球団を変えてくれることを期待しています。

まずは投手育成や運用のクオリティを落とさないこと。落合英二・大塚晶則投手コーチならきっと大丈夫でしょう。

次はやはり野手の指導と采配です。とにかく打てるようにしないといけません。ドラフトでもブライト健太らを指名したので彼らを大きく育ててほしいです。長打を意識した指導が重要となるでしょう。そして、采配でも現代野球を理解した打順の組み方やサインプレーをしてもらわないと、いつまでも他球団に後れを取って勝てないままだと思います。ここは少し不安なので早く安心材料が欲しいところです。

若手の育成はある程度は時間が解決する部分もあります。良い選手が集まっているので使いたくなくても使わざるを得ないくらいの実力になるときが来るはずです。その時に然るべき運用をしてもらいたいです。

あとは球団や親会社が政権をサポートできるかです。与田政権では経済事情から補強は最小限に抑え、将来を考えてドラフトは素材型中心とした割に親会社は選手批判よりも采配批判。当然補強については何も言わず「若手を使って勝て」の一点張り。そこまでして監督を引きずり下ろしたかったのでしょうか。非常に見苦しいです。与田降ろしの風を吹かしてまで誕生させたミスタードラゴンズ・立浪和義監督に恥をかかせたくないならグループ総出でサポートするべきです。

3年前の与田剛監督退任時に書いたnoteで要望したことのうち、投手運用と若手育成は一定の成果を見せたと評価できます。あれだけ酷い成績でも親会社は庇っていた方だと思いますが、退任発表後から始まった叩き方からしてジャーナリズムも何もないだろうとはなりました。

そして井上一樹監督が就任しました。新コーチも加わり、モチベーターとしての能力が強調されました(3年間雰囲気悪かったの?)。投手運用は山井大介、浅尾拓也投手コーチが中心になると思われますが、これまでの政権の良かった部分はしっかり引き継いでほしいです。黄金期の成功体験に囚われると現代ではとんでもないことになります。そして何よりも投手の再建です。8試合、48.2イニングしか投げていない松木平がこれだけ持ち上げられてオフのイベント引っ張りだこになっている現状に危機感を覚えないといけません。それだけ今の先発投手には期待できる選手が少ないということです。

もちろん得点リーグ最下位の野手もなんとかしないといけません。長打アップと得点圏の打撃の再考が求められます。先述の通り、得点圏で極端な単打狙いはいい加減やめるべきです。

立浪政権での反省を生かしてフロントの改革も求められます。分析力の近代化と現場との連携ができなければ、いつまで経っても他球団には追いつけません。中日が古い野球観の現場に丸投げしている間も他球団は進化してきました。その差も埋めなければいけません。

年の瀬に今更何を書いているんだという話ですが、球団史上初めて最下位を連続して記録し、黒い霧事件などで超弱体化した西鉄ライオンズ・稲尾和久監督52年ぶりの新人監督3年連続最下位となった政権の反省点は残さないといけません。これを再建途中の球団の監督が記録したのです。近年では最悪の政権といっても過言ではありません。立浪和義という切り札(ファンの間では失敗を予想する声は就任前から多かったですが)が大失敗に終わった今、このチームを変えるチャンスです。来年から中日ドラゴンズが良い方向に向かっていくことを祈ってこのnoteを締めます。

最後まで読んで頂きありがとうございました。良いお年を。そして餅を喉に詰まらせないようによく噛んで、風呂で足を滑らせて怪我しないようにお酒はほどほどに、笑い死なない程度に年末年始を過ごしましょう。