目標づくりのスキル〜個人の成長目標の目線あわせ

これは目標づくりAdvent Calendar 2024 4日目の記事です。

成長目標のすれ違い

個人目標を立てるときに、成果目標(売上をどれくらい立てるとか、何をいつまでに完成させるとか)だけでなく成長目標(なにがどれくらいできるようになるか、とか)を設定することがあります。

この、成長目標をどう設定するかには難しさがあります。

みなさんが目標を設定しマネージャーなどにレビューしてもらう立場なら、自分では良いと思った目標について修正を要求されたり、その割にどう修正したらよいか明確なアドバイスがなくモヤモヤしたりといった経験があるのではないでしょうか。

みなさんが目標をレビューする立場なら、「この目標は組織・チーム目線で微妙だな…」という目標を提示され、アドバイスをするもなかなか伝わらずもどかしい…という経験があるのではないでしょうか。

こういったすれ違いは、期待のギャップなどから成果目標でも発生しえます。けれども、その期間においてそのメンバーに生み出してほしい成果を明確にする成果目標と比べ、そのメンバーの将来のケイパビリティ拡大への期待を織り込んだ成長目標は、よりこのギャップが発生しやすく、かつギャップを埋めづらいと感じます。

自分のキャリア目線とチーム・組織への貢献目線で考える

まず、成長目標が自分自身がなっていたい状態を表しているか点検します。

◯◯を一人でやり切ることができるようになる、XXの資格を取る、書籍▲▲を読み切り基礎知識を身につける…などがよくある成長目標でしょう。

このとき、「なぜ一人でやりきれるようになりたいのか」「なぜ資格を取りたいのか」など、目標が達成された暁に生み出されるアウトカムについて考えてみましょう。

そこが明確でない場合、自分自身にとって必要な目標であるかは未検証の状態となります。

チーム・組織への貢献目線でいうと、あなたがそれを一人でやりきれるようになったり、本を読み切ったり、資格をとることでチーム・組織にどんなメリットがあるかを点検してみましょう。たとえば、C++でゴリゴリ開発するチームに在籍しているときにReactのスキルアップを目標に立てたとします。個人のキャリア形成としては有意義なものになりますが、その目標を達成することでチームにもたらす貢献が何かは分かりづらいでしょう。

個人の成長目標がすれ違うのは、個人のwillとチーム・組織からの期待にズレがあるからです。目標を立てる際には、このギャップがないかを点検してみましょう。

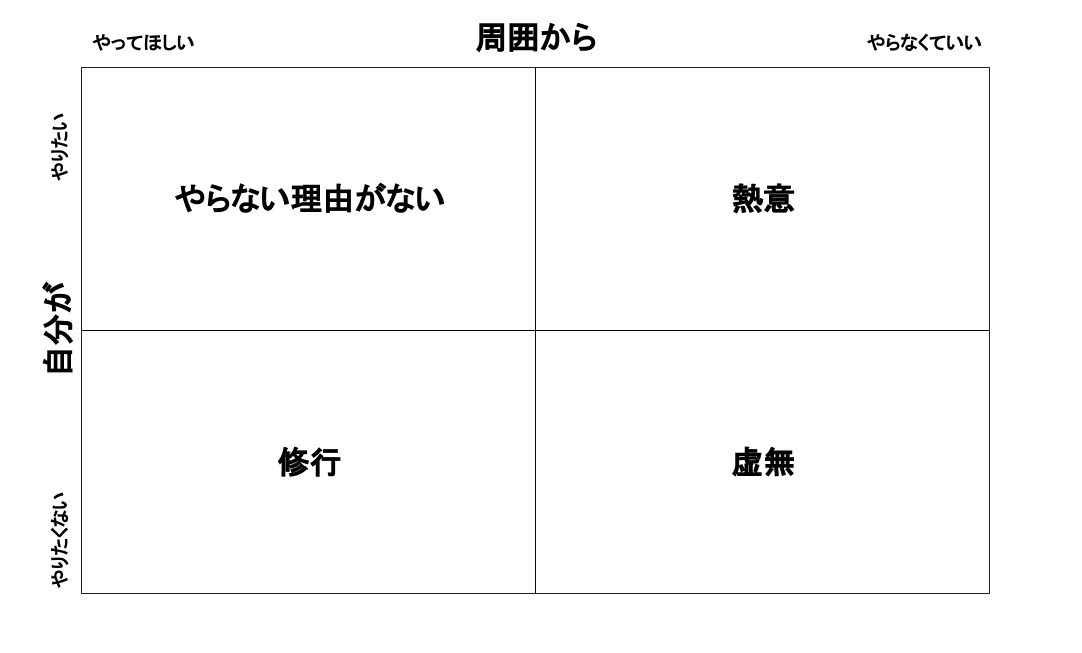

例えば、下記のように自分がやりたいかどうか、周囲から期待されているかどうかのマトリクスに成長目標をマッピングしてみると、自分がやりたいことと周囲からの期待が一致しているかズレているかを自己点検できます。

こういったツールを使ってもなお難しいのが成長目標の設定ですが、ぜひ試行錯誤してしっくりくる目標を探してください!