ノベルゲームに"地の文"はどこまで必要?~高速化していくエンタメとノベルゲームのテンポ感についての私的メモ~

※本記事は、筆者が3年前——はじめてシナリオを書いた、当時の自分が読むことを想定し、3年前の私自身のシナリオに対する理解度に合わせて書いたものです。そのため、超初歩的な補足が入ることが多々ありますが、ご了承くださいませ。

ごあいさつ

こんにちは!

ゲーム制作サークル《DONUT SOFTWARE》のシナリオ担当、志賀拓也といいます。

最近、活動名が固すぎるため、「シガタ」に改名したような気もします。

どちらでお呼びいただいても大丈夫です。

高校時代、友人からKeyの『Summer Pockets』を布教され、まんまと大号泣。なんやかんやあって彼とゲーム制作サークルを立ち上げ、今に至ります。

そんな私たちが作った前作と次回作がコチラ。

🎉なんと本日(12/3)リリース1周年! めでたい!🎉

さっき読み返したらレイヤーミスに気付いて白目剥いてるっス

あと「生き返りの噂」を巡ってすったもんだします。

■次回作:”お祈りメール”を集めるゲーム『就活シスターエリーゼ!』

という感じで、シナリオを書きながら手広くやっている、そんな人間です。

もしよろしければ個人Xの方もフォローしてやってください。

さて、この度《studio aila》のハナダ様からお声がけ頂きまして、【ゲ制アドベントカレンダー2024】にて記事を執筆する運びとなりました。

ノベルゲームのクリエイターが日替わりで記事を執筆するこちらの企画、面白そうな記事が目白押しですので、ぜひぜひチェックしてくださいませ。(すごい人ばっかりで戦慄してます)

今回はハナダ様、ザクロスケ様に続く、3つ目の記事です。

私が今回のテーマにしたのは『ノベルゲームにおける”地の文”について』。

本記事はアカデミックなものではなく、あくまで私的なメモとしての考察なので、データの不足があったり、出典が不明だったり(だいたい私の主観)、異論は数多くあると思います。

そこら辺はぜひ、上手く使えそうなデータだけピックアップして、今後、ノベルゲームの文章を書くにあたっての参考としていただければ幸いです。

それではどうぞ、よろしくお願いします。

はじめに:ノベルゲームって、な~に~?

《ノベルゲーム》と聞いてもピンとこない人もいるかもしれません。

そんな人のために説明すると、《ノベルゲーム》とはシナリオを読むことを主体としたゲームです。

没入感を高める背景と、生き生きとした立ち絵(キャラのイラスト)。引き込まれるような文章(シナリオ)と、シーンに寄り添う音楽、それをまとめ上げる演出が渾然一体となって……なんて説明するのは今回の趣旨じゃないので、画像でざっくり説明します。

©TYPE-MOON / FGO PROJECT

こんな感じでシナリオを読み進めて楽しむのがノベルゲームです(諸説)。

ノベルゲームそのものには触れたことが無い人でも、ソシャゲ——最近の流行りだと『ブルーアーカイブ』や『学園アイドルマスター』のストーリー部分に触れた人は多いかと思います。あのフォーマットがノベルゲーム。

背景があって、イラストがあって、シナリオがあって、音が流れていて、クリックすると次の文章が出てくる。ノベル(小説)を音や絵と一緒に体験する。そんな感じのゲームです。(ざっくり)

組み合わせられることが多い。(『ブルーアーカイブ』)

© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc.

THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

(『Fate/stay night』)©TYPE-MOON

さて、そんなノベルゲームは一般に、1990年代後半~2000年代が最盛期だとされています。そんな栄華を誇ったノベルゲームも、今は下火……というのが、今日この頃の空気感かと思います。

もちろん、現代においても面白いノベルゲームや売れているノベルゲームはありますし(※1)、没入感の高いストーリー体験を与えられるノベルゲームのフォーマットは、今後も無くなることはないでしょう。

※1:『月姫』(リメイク版)の出荷本数は2023年10月時点で30万本。

『9-nine-』は累計出荷本数シリーズ合わせて25万本(2020年6月時点)

他にも『ATRI』がアニメやってたり、『ぬきたし』がアニメ化したり、

『Summer Pockets』がアニメ化したりする。

しかし——エンタメは高速化しています。

YouTube short (1分以内の短いタテ型動画)やインスタグラム、TikTok、Twitterといった、短時間でユーザーの脳に刺激を与えるエンタメが氾濫し、映画や小説といった比較的長いエンタメを耐えがたく感じる人も増えています。倍速視聴やファスト映画はその顕著な例といえるでしょう。

今はタイパ——時間対効果——が重視される時代。「より手短に面白いものを」それが現代のユーザーの傾向なのです。

そんな高速化した現代エンタメを楽しむ人々にとって、「積み重ね」によってカタルシスを発生させるノベルゲームは確かに……かったるい。

キャラクターとプレイヤーが日常や事件を通して関係をじっくり育み、世界観に浸り、感情移入し…………やっとこさカタルシスが生まれる。ここまで数十万文字。

参考:ライトノベル1冊がだいたい10万文字ちょい。

10万文字=プレイ時間は約2時間程度

そのぶん、クライマックスの爆発力はひとしおで、ノベルゲームの真骨頂ではあるのですが——クライマックスに到達するまでに放り投げるユーザーも多いことでしょう。

構造上、スロースタートになりがちなワビサビ・エンターテイメント。

それこそがノベルゲームなのです(過言)

さて、そこで、です。

本記事では、ノベルゲームの構成要素のひとつ『文章(シナリオ)』の観点から、いくつかのノベルゲームやスマホゲームを取り上げ、地の文(モノローグ/ナレーション)とセリフのテンポについて研究していきたいと思います

ユーザーを飽きさせないための最序盤「地の文」論。

アカデミックな強度は無いに等しい主観まみれの一考察ですが、どうぞお付き合いいただければ幸いです。

■Case1『学園アイドルマスター』(2024年)

「ノベルゲームじゃねぇじゃん! 育成ゲー(しかもソシャゲ)じゃん!」

そんな声が聞こえてきそうですね。

……

…………

…………あの、いや、ほんと、ごめんなさい。

べつにノベルゲームにケンカ売ってるワケじゃないっス。

最近やった中だとこれが一番面白かった&テンポが良かったからなんス……現代のノベルゲームのお手本になる存在かな、ってチョイスっス。他意はないっス。

……さ! というわけで行ってみましょう!

『学園アイドルマスター』(以下学マス)のシナリオ研究!

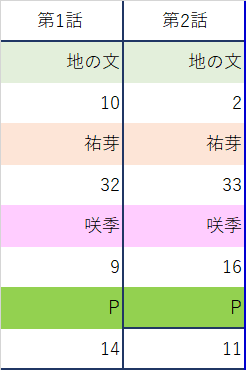

○メインストーリー(初星コミュ)第1話&2話

▲ YouTubeに公式からアップされてます。やってない人はぜひ(約6分)

新入生代表として入学式であいさつする咲季と、遅刻して爆走してくる祐芽。

プロデューサーはアイドルと共に歩む学園生活に想いを馳せる…

祐芽に「わたしのプロデューサーになってほしい」と頼まれるP(主人公)、

そこに現れたのは祐芽の姉にして新入生代表――咲季だった。

という感じ。

とくに着目すべきは、黄緑色の「地の文」。

第1話は舞台説明のため地の文が多いですが、

第2話では2回に抑えられています。

そもそも「地の文」とは、基本的に説明台詞です。

視点人物の所感を述べたり、モノゴトの情報(↑の例だと”初星学園”という舞台について)を補完するのに使われることが多いです。

「地の文」は視点人物の内心を明かし、ユーザーの感情移入を誘う効果があります。

しかし、多すぎると押しつけがましい(&テンポが悪い)し、少なすぎるとそもそも感情移入が出来ず、物語に興味が持てない……ようはバランスが大事というわけですね。(日和見主義者)

(※心情の演出を目的として地の文が使われることも多いんですが、一旦その話は置いておきます)

さて、上述の通り、第1話においては舞台となる「初星学園」の説明で地の文が多く使われていましたが、第2話では62文中、2文しか「地の文」が出てきません。

祐芽の動機と目的を聞いた主人公が、祐芽という人間に対する所感を述べる……そんな場面で2文だけ差し込まれます。

初星コミュ第1話&2話では、必要最小限の「地の文」で、物語をスピーディーに始動させているわけですね。

さらに、台詞のバランス(発言の頻度)に目を向けてみると、

「P」「祐芽祐芽祐芽祐芽祐芽祐芽祐芽祐芽」「PP」「祐芽祐芽祐芽祐芽祐芽祐芽」といった具合に、ターン制になっているのが分かると思います。

言葉尻を捉えたり、発言の途中で介入するような言動、相槌が少なく、相手の発言が終わるのを待ってから自分の発言をしている——話が逸れず、読みやすいですね。

掛け合いの妙は生まれにくいものの、祐芽というキャラクターが非常に生き生きと描かれています。序盤は主人公(P)の我をあまり出さない方針を取っているのかもしれません。

ちなみに、「地の文」以外のおもしろさを分析してみると。

僅か2000文字——オートで6分というコンパクトさの中に、

■入学式:

学園モノであること。アイドル科があること。舞台説明

■祐芽との会話:

Pの肩書(プロデューサー科)、目的(プロデュース)、祐芽の自己紹介&動機&目的(新入生。補欠合格のおちこぼれ。勝ちたい人がいるから初星学園に来た)。祐芽が汚い声を出せること。

■咲季との会話:

咲季と祐芽の関係性(姉妹・ライバル・因縁の相手)、咲季とプロデューサーの関係。咲季の目的(祐芽に勝つ)

と、セットアップに必要な情報があらかた入っていますね。

特に、お話の行く先(アイドルをプロデュースしてライバルに勝つ)を示してくれているのが非常に嬉しい。楽しみ方が分かるというのは、それだけで興味を引き立ててくれます。

さらに特筆すべきが、約1分ごとにシーンに大きな動き(登場人物の増減。雰囲気の変化)が入っていること。

1分刻みでシーンの雰囲気が変わっています。たとえば…

ーーーーー

1分時点:入学式が終わり、祐芽が走ってくる。祐芽とPの出会い

2分時点:祐芽「あたしをプロデュースしてくれませんか!?」

3分時点:Pが祐芽にアイドルを目指した理由を聞く(しっとりムードに)

4分時点:祐芽「でも——勝ちたい気持ちだけは負けません。きっと、誰にもです。必ず勝ちます。そして学園で一番のアイドルになります」

5分時点:咲季が登場。「その人は、わたしのプロデューサーよ」「祐芽、あなたにはあげないわ!」

6分時点:祐芽退場。咲季と、祐芽の話をする。

ーーーーー

という感じです。

もっとも、シーンのどこを切り取っても”動き”があるので、「1分毎はこじつけなんじゃない?」と言われれば、その通りかもしれません。

とはいえ、実はサポカイベ(学マスの育成パート中に流れるミニストーリー)も1分程度だったりします。

約20クリック前後で1分(※オートを使用し、ストップウォッチで計測)なので、20クリックor1分を目安にシーンのテンションを変える、というのはプレイヤーの興味を維持する一つの指標として採用できそうです。

○学マス(初星コミュ)のまとめ○

……本当はキャラの個別ストーリーの分析もする予定だったのですが、この時点で4000文字を超えたので今回は割愛します。次の機会があれば、学マス単品でも分析してみたいですね。

■Case2『9-nine-』(2021)

(※最近のゲーム……と思ってたんですが、よく考えたら1作目(ここのつここのかここのいろ)は2017年のものなので、適当ではなかったかも…?)

美少女ゲームブランド《ぱれっと》から発売された美少女アドベンチャーゲームです。可愛いヒロインとの恋愛模様を楽しむ、いわゆる【ギャルゲー】ですね。

《アーティファクト》というアクセサリー型のサムシングによって異能に目覚めた少年少女(※本作の登場人物は全員18歳以上)たちが戦う、学園異能モノです。

特筆すべきは「分割商法」であること。ヒロインが4人いるのですが、1作につき1人のヒロインを相手にお話が進んでいきます。(普通のギャルゲーは、1本に複数人攻略対象ヒロインたちが出てきて、周回ごとに1人を選んでお話を進めていく……1本に色んなお話が入ってるイメージです)

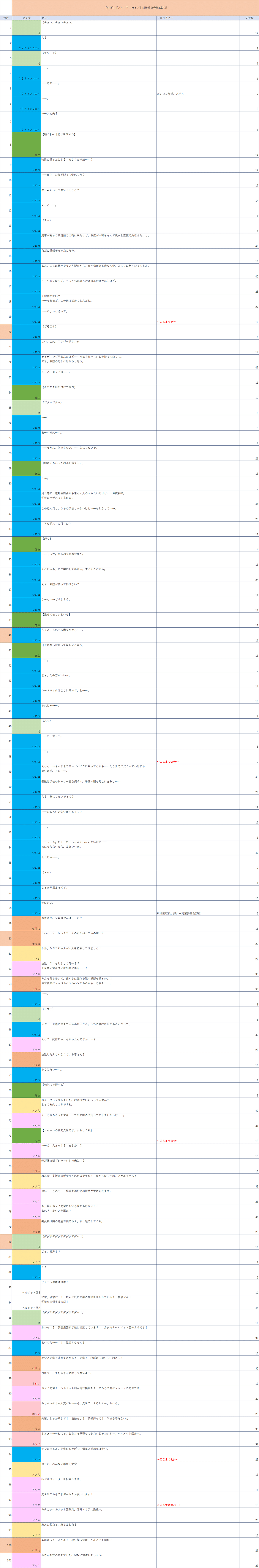

そんな『9-nine-』の冒頭部分をピックしてみると……

○9-nine-冒頭

地震で神社の神器が壊れ、主人公たちが来ていたイベントは中止(?)に

こんな感じです。

(※学マスでは登場人物が3人だったのに対し、9-nine-では登場人物が4人になっています。完全な比較にはなりませんがご了承ください。)

個人的な所感ですが、学マスよりも「話が進んでる感」がなく、どこへ話が向かうのか(主人公たちがなにをする話なのか)が冒頭では提示されないため、ちょっと退屈に感じる人もいるだろうな、と思います。(個人の感想です)

キャラクターたち(主人公を含め)の掛け合いは非常に魅力的なんですが、この物語はどんな話なのか、それを示唆する要素が冒頭にはありません。(たとえば冒頭が劇中に出て来るアニメのシーンで、アニメのキャラが異能使って戦ってる……とかなら、まだ作品の方向性(異能バトル)が分かりやすいかもしれませんが、特にそういう説明もありません)

「こいつら何するの?」が分からないと辛い。

伝奇モノとか異能モノの「一変する日常」とか特に、そこに至るまでの日常パートで”何か”を見せつけないと、リタイアする人が出るのも分かるなぁ、と思うのです。

……余談ですが、私はそれで『Fate/stay night』を積んでました。最初の日常パートがけっこう尺あるんですよね…。遠坂凛が魔術師で、学校に行って、弓道場行って、友達と話して、先生と話して、会長と衛宮と会って…………長いぜ!! はやく魔術使ってくれ! とりあえず間桐(兄)に後ろからガンド撃って宣戦布告しようぜ! とか思った記憶。アーチャーを召喚したあたりからちゃんと読みました。

さて、学マスでは「アイドル(科の生徒)をプロデュースして、ライバルに勝つ! 勝って担当アイドルをトップアイドルにする!」というお話の方向性が見えましたが、『9-nine-』ではまだ見えません。強いて言うなら、都とのラブコメがあるのかな……? くらい。メインプロットは依然不明です。

注釈)ここでいう【メインプロット】と【サブプロット】

【メインプロット】お話の本筋。『9-nine-』だと「異能者であるヒロインと協力して、アーティファクトを巡る事件を解決する。」という話

【サブプロット】本筋以外の話。『9-nine-』だとヒロインとの恋愛模様とか。多くの場合、メインプロットに絡みながら進行。メインプロットが仕事だとするなら、サブプロットはプライベート。そんな感じのイメージ(イメージ)。

そう。冒頭時点で分かるのは、”新海天が可愛い”ということだけです。それが分かれば十分? それはそう。本当にそう。

もっとも、ギャルゲーはキャラが可愛くてなんぼなので、メインプロットよりもキャラを見せるのを優先したのかもしれません。

実際、冒頭7分程度で新海天のかわいさと沙月先生の魅力、都のヒロイン力がこれでもかと描かれています。

…………さて。

一歩間違えれば積む要因ともなる冒頭ですが、『SAVE THE CAT』ではオープニング・イメージ(冒頭)の役割として、次のように述べています。

オープニング・イメージの役割は重大だ。映画全体のスタイル、雰囲気を設定し、主人公を紹介して〈使用前〉の主人公の映像を見せる。つまり、観客を映画館の座席に押さえつけ、「この映画は面白いんだ!」と主張するわけだ。

まぁ、エヴァン○リオンをやりたいなら、エ○ァか使徒を見せろ、ということですね。負けヒ▢インが多すぎる! をやりたいなら温水と負けヒロインを出せ、と。

バトルものなら敵を見せ、ラブコメ(?)したいならボーイ・ミーツ・ガールさせる。そんな感じのことを言っているのだと思います。

閑話休題。

さて、こちらでも「地の文」に着目してみましょう。黄緑色のやつです。

都がヒロイン枠で、沙月が主人公たちの教師。

学マスと比較して、「地の文」がめちゃめちゃ多いですね。

学マスでは心情描写や舞台説明に差し込まれていたのに対し、9-nine-では状況説明、心情描写、舞台説明など、あらゆる部分に「地の文」が使われています。

特に、学マスでは3DCGを使用していたため、動きはカメラワークとモデルの動きで表現できていましたが、『9-nine-』では

こんなふうに、立ち絵の動き/カメラワーク/「地の文」などを使って、動きを表現しています。

また、台詞だけでは分からない(あるいは、言わせると不自然になる)情報をもプレイヤーに提示していますね。↑の例だと、「沙月ちゃんって呼ばれる方が本人は好きみたいだな」みたいな。

さらに、「地の文」(=脳内言語)によって、主人公のキャラクター性をも垣間見ることができます。上で例示した「地の文」からは、主人公が皮肉や冗談を言える、ひょうきんな性格であると読み取れるかと思います。

このように『9-nine-』では、積極的に「地の文」が使用され、プレイヤーの没入を助けています。

では『学園アイドルマスター』と『9-nine-』では、何がそんなに違うのか。それは、「主人公の自我が強いかどうか」です。

学マスはユーザー自身がP(主人公)として、物語を進めていきます。ユーザーはP本人なのです。画面の向こうのヒロインはユーザーに直接語り掛けてきます。

一方で『9-nine-』は、新見翔という人物を通してヒロインと関わり、アーティファクトを巡る騒乱に巻き込まれていく物語です。プレイヤーは翔を通して世界やヒロインに触れる、第三者的なポジション。普通の観客と同じような立ち位置です。

ニュアンスを伝えるのが難しいのですが、キャラクターの強度の話だと思っておいてください。学マスの主人公は顔ハメパネルなのに対し、『9-nine-』の主人公は顔まで描かれた等身大スタンディ。そんなイメージ(イメージ)

学マスのPはユーザーにある程度解釈を委ねることができるのに対し、『9-nine-』の主人公(新海翔)はきちんとキャラ付けを行い、共通の解釈を作る必要がある、というわけですね。この「共通の解釈を作る」ためにも「地の文」が活用されていると考えられそうです。

さて、台詞のテンポに目を向けてみましょう。

表を見てみると、発言者の色がかなり散っています。

しかし、ここで一つ注意が必要です。

それは行数——学マスのセリフは1行に収まる範囲で(多少強引でも)区切られているのに対し、『9-nine-』は3行くらいの長さでセリフが区切られています。3行分の長さの発言も「1回」とカウントされているので、発言回数ではテンポ感が測りにくくなっています。

それを踏まえたうえで一部のシーンを見ると…

▼『9-nine-』

▼『学園アイドルマスター』

こんな感じ。

『9-nine-』も、実は掛け合いパートのテンポ感自体は学マスとそこまで乖離していないんじゃないかな、と感じます。ある程度ターン性の会話です。

やはり、全体のテンポ感の決定的な違いは。

こういう、「地の文」。

キャラクター同士の会話ではない、主人公ひとりの脳内言語。

学マスでは祐芽がパワフルに話題を引っ張っていったのに対し、『9-nine-』では主人公が都度立ち止まって、「地の文」で物事に対する所感を述べます。こうして表にしてみると、ちょっとまどろっこしいですね。(それがのちに没入感に繋がるので、必ずしもダメというわけではないのですが)

基本的に「地の文」は”静”を生むので、あまり多用すると勢いが生まれず、立ち上がりに必要なパワーが得られない、なんてことになりかねません。

序盤から丁寧に主人公のキャラ付けと背景説明をしていくか、ある程度の説明不足を受け入れて最序盤を駆け抜けるか——ここら辺は、作品のスタイルによって選択の余地がありそうですね。

ちなみに、私の次回作では「ある程度の説明不足を受け入れて序盤を駆け抜ける」ために、「地の文」を使わない縛りをかけました。地獄を見ました。

「地の文」は適度に使うのがおススメです(故人の感想です)

ところで、『9-nine-』もストップウォッチ片手にオートを使用して、1分毎の動きを測ってみました。

1分、2分、3分時点ではそこそこ大きな動きがありましたが、4分時点では大きな変化なし。5分のところでは場面転換がありました。

1分あたりのクリック数は相変わらず20程度です。

単純に情報量の多い(動きの多い)冒頭だから、1分ごとに大きな動きが重なっているように見える……というのももちろんあると思います。1分毎の法則(仮)を立証するには、圧倒的にデータの母数が足りません。

それはそれとして、退屈な序盤を回避するための参考値として「冒頭は1分(20クリック)以内に大きな動きを作る」というのはキャッチ―で分かりやすいんじゃないかな、と思います。右も左も分からないままシナリオを書いていた3年前の自分からすると、この参考値があるだけでだいぶ助かりそう。

○『9-nine-』のまとめ○

■Case3『ブルーアーカイブ(2021年)』

お次は大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』(以下ブルアカ)。

ユーザーは《先生》として、銃をぶっ放す思春期少女たちと交流し、時に彼女らの抱える問題を解決したり、時にうごめく陰謀に彼女らと立ち向かったりして、思春期少女たちの青春を見守る……そんなお話です。

2次創作が盛んなので、ゲーム本編をやったことがなくてもキャラは知ってる人、なんて人も多いんじゃないでしょうか。うちの代表はずっと「過酷なやつ」と認識していました。

シナリオの評価が非常に高いことで有名なブルアカですが、最初期は「任務」というバトルコンテンツをクリアしないとストーリーが読めませんでした。任務がなかなかめんどくさかったので、ストーリに辿り着く前に飽きる……そんな悲劇も多々あったとか。(2022/10~このシステムは廃止され、任務をせずともストーリーを読めるようになりました)

そんなブルアカの第1章とも言える『対策委員会編』をピックすると……

○『対策委員会編1章・第1話&2話』

合計タップ数21。(プレイ時間1分17秒)

……もしかして、ソシャゲのストーリーの規格として【20タップ1エピソード】ってあるんですかね……?

自分は業界の人間じゃない(そもそも学生)ので分からないんですが、学マスといい、ここまで20タップ以内に収めようとする動きがあると、そういう規格なのかなと思えてしまう……

前述のように、2010年ごろはガラケーの機能的な制約もあってゲームシナリオは決して重視されておらず、「タップ数制限」という因習が生まれた。

だが、舞台がガラケーからスマホに移り、ようやくシナリオを重視したゲームも開発可能になったにもかかわらず、未だに多くのゲーム開発現場では「シナリオは20タップまで」といった因習が残っていた。

気になって調べたところ……あったそうです。20タップ1エピソードの縛り。

そういえばFGO(『Fate/Grand Order』)は今でこそ1エピソードが長いものも多いですが、確かに1章(オルレアン)なんかは定期的に話の途中でワイバーンが飛来してバトルに突入してましたね。

しかし、2024年現在の高速化するエンタメ市場を見てみると、かなり理にかなっている部分もある気がします。シナリオ読むだけだと飽きる。

もちろん20タップという制約は、書く立場の人間として非常に窮屈に思えます。しかし、ユーザーからしてみると、1分以上話が進まないと退屈に感じるというのもまた真。

日和見主義的な意見で恐縮ですが、やはり大事なのはユーザーのテンションとシナリオのテンションを合わせることなのかな、と思います。

初動は20タップ刻み(や、それに類するくらいのスピーディーなテンポ感)で大きめの動きを付けてユーザーの興味を牽引しつつ、後半——シナリオのボルテージが上がり、ユーザーが物語に引き込まれてから、タップ数を増やす……というのが、飽きさせない工夫として必要なのかなぁと思ったり。

たとえば私はFGO2部6章(アヴァロン・ル・フェ)がかなり好きなんですが、アレを初手に出されたら割と飽きそうだな、と思います。

……めちゃめちゃ当たり前なことをドヤ顔で書いた気がしますが、車輪の再発明も時には大事っスよね。(※本記事は3年前の初心者シナリオ担当の自分に向けて書かれています)

つづいて第2話

シロコに学校まで背負って行ってもらうと、待っていたのはアビドス高校の生徒たち。

しかし、自己紹介もそこそこに、暴力組織の襲撃を受けるのだった。

20タップで終わった第1話とは違い、第2話は101タップあります。プレイ時間もオートで4分ちょっとと長め。

その分「シロコとの出会い」→「対策委員会(アビドスの生徒たち)との顔合わせ」→「戦闘」と、詰め込められたシーンも多いですね。

さて、さんざんドヤ顔で語った【20タップの法則(仮)】や【1分ごとに大きな動きの法則】ですが……第2話では特に見受けられません。テヘペロ。

まぁ……ほら……極論、面白ければタップ数なんてどうでもいいんで……テンポ感が維持されてて物語が進んでる感じがあって読む人が飽きなければそれでいいんで……(極論)

そんな20タップを越えて展開されるちょっと長めのエピソード。

こんな感じで、基本的にはシロコ(冒頭の画像の女の子)のセリフによって話が進んでいきます。

基本的に先生の発言は選択肢で行われ、モノローグは少な目(1話のラスト2文)。

さらに特徴的な部分として、

こんな感じで、擬音が「地の文」に書かれています。

学マスや『9-nine-』では心情描写や状況説明、動作などが「地の文」の内容で、擬音が「地の文」に書かれることはなかったように思います。

セリフの一文一文が短いことも相まって、クリック数は多いものの、とてもライトな読み味に仕上がっていますね。

また、『ブルアカ』は↓の表のように、主人公(先生)の発言を明記しない部分も多々あります。

シロコ:「土地勘が無い? ……なるほど、この辺は初めてなんだね」

のように、明らかに先生の発言があるのにそれを書かず、相手キャラから聞き返すように書く……音声作品を聞く人なんかは、このスタイルになじみ深いかと思います。

こんな感じで、「地の文」はおろか主人公の発言回数も削り、なるべく軽く——キャラクターのセリフが中心になるように工夫されています。

もっとも、ちょっと窮屈というか、もうちょっと主人公(先生)の心情を描いてもいいんじゃない……? と思わなくもないですね。無理してる感がなきにしもあらず。

前半はシロコのセリフと、たまに挟まれる主人公の発言でシーンが進みますが、後半は対策委員会——シロコ、セリカ、ノノミ、アヤネ、ホシノの5人が登場し、彼女らがわいわいしながら話が進みます。

後半(アビドス高校に着いてから)はリアルタイムの乱戦系トーク

わちゃわちゃしてますね。

学マスで例示したような、1人が喋りまくる→返答 という【ターン制】のトークではなく、乱戦トーク。差し込めるタイミングで各々が発言を差し込んできます。元気ですね。

対策委員会の顔見せや、発言数のバランス調整という意味ももちろんあるでしょうが、暴力組織(カタカタヘルメット団)の襲撃で混乱している感じがあってこれはこれで好きです。しかし、ずっと読むと疲れそう。

ちなみに『9-nine-』でも掛け合いのシーンがありましたが、あちらは話題が前に進んでいる感じがありました。

『9-nine-』はこんな感じで、掛け合いの途中で次の話題に繋がっているんですね。シーンの流れを止めてコントをするのではなく、ちゃんとシーンの流れの中でコントをやっているイメージ。

対して、ブルアカはコントを見せるためにコントをやっているイメージです。(イメージ)

確かにキャラクターを魅せることはできているのですが、どうしてもシーンの停滞感はありますね。こういう小さな停滞感が積み重なると、ユーザーが飽きてしまう原因になるのかなと思います。

ちなみに、”停滞的なコント”の指標として、個人的に「とにかく」というフレーズを挙げています。

「とにかく」を使わなければいけないシーンは”停滞”のシーン。「とにかく」のひとつで、それまでの流れを全部捨てるわけっスからね(諸説)

○『ブルーアーカイブ』のまとめ○

■Case4『Summer Pockets』(2018)

長らくお付き合いただきまして、ありがとうございます。

最後に取り上げるのは『Summer Pockets』(以下サマポケ)——「泣きゲー」で知られるゲームブランド《Key》から2018年に発売された、全年齢向けノベルゲームです。

祖母の遺品整理のため、夏休みに離島にやってきた主人公が少女たちと出会い、「楽しかったあの頃」を思い出しながらひと夏を過ごす。そんなお話。

私がノベルゲーム制作を始める——もとい、ノベルゲームに触れるきっかっけになった作品で、定期的にしろは(左から2番目の銀髪の子)√をプレイしては涙を流しています。ネタバレになるので言えないんですが、めちゃめちゃシナリオの構成が美しいんス。

たしかスマホ版はしろは√無料で遊べたので、しろは√だけでもぜひ。

それでは、冒頭のシーンの分析をしてみましょう!

○『Summer Pockets』冒頭

(合計で8分35秒程度)

……。

…………。

……………………。

地の文、なっが。

ゲストキャラのおばーちゃんによって多少の掛け合いは生まれているものの、ほぼ主人公のひとり語りで展開していきます。

正直、150行目くらいまでに鏡子さん(叔母さん)が出てくるところまで行けるかな、と思ったんですがダメでした。地の文が想像以上に多かったっス。

ちなみに、1人目のヒロイン(しろは)と初めて会話するのは作中時間で半日後——オートで進めて、さらに15分後くらい後の出来事です。

——ヒロインと会話するまでに、アニメ1話分の時間が必要。

長いですね。さらにヒロインは全員で4人(2018年版)いるので、この後の日常パートでそれぞれのヒロインと順番に会っていくことになります。ヒロインとの個別√に入るのはさらに先の出来事……

タイパ志向はともかくとしても、やっぱり退屈に感じますね。

圧倒的地の文

『9-nine-』の翔と比較して、サマポケの主人公・羽依里は脳内言語がかなり雄弁です。「地の文」を使ってギャグをすることも多く、会話や動きが少なくても、ある程度退屈はしないような作りになっています……が、やはり初動の勢いはないように感じます。

「地の文」が嵩んでいる理由として推測できるのが、羽依里のキャラクター性のほかにもう一つ。それは「舞台(離島の世界観)を見せたかったから」というもの。

作中では島や空、雲に海、カモメなどなど、さまざまなモチーフが登場します。これらのモチーフは登場人物たちの心情を反映したり、伏線として使用されたり……と、ただの舞台装置に留まらず、物語のメインプロットに密接に関わってくるのです。そのため、最序盤からじっくりと印象付けて描いている……そう考えられます。島そのものも登場人物、というわけですね。

……まぁ、それはそれとして冒頭が長いですね。

初見プレイ時、ノベルゲームに馴れていなかった私は「いつ始まるんだ……?」と眠くなり、下船する前に中断して寝た記憶があります。開始からわずか数分後の出来事でした。

ちなみに、1分毎に区切ってみると。

―――――――――――――――――――――

1分時点:最初の選択肢&おばーちゃん登場

2分時点:しろは登場(顔見せ)

3分時点:懐かしい とは。

4分時点:おばーちゃん再登場(下船)

5分時点:おばーさんと別れる。(「さっき言ってたのってデジャブじゃないですか?」)

6分時点:メインテーマを背景に、島の景色が映し出される。

(BGMが良すぎて泣けるポイント)

7分時点:祖母の家への道中。夏の風景。

8分時点:加藤さん家、到着。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

という感じです。

こうして見ると、そこそこ大きな動きはありますね。

しろはも早い段階で登場(顔見せ)しているし、選択肢は最初の1分で出てきて、プレイヤーが物語に介入できるようになってます。

テンポ感が悪く感じたのは、やはり「地の文」が連続していたから。つまり、説明が長かったから、というのが大きな原因でしょう。世界観に没入する大きな助けになっていたのは事実ですが、それはそれとして長い。

しかし、そんな「地の文」が多く、スロースターターなサマポケの最序盤を牽引する存在があります。

そう、Keyといえば——音楽ですね。

音楽と共に映し出される夏の離島の景色は、これから始まる物語への期待感を否応なく高めてくれます。もしこの音楽が弱ければ、「地の文」は物語へのいざないとはならず、ただ序盤でリタイアする理由になっていたことでしょう。

しかし、壮大な音楽と「地の文」は互いのパフォーマンスを最大限に高め合い、離島に足を踏み入れた羽依里の心情を見事なまでに表現しています。

(※それはそれとして以下略)

本記事では、基本的にシナリオのみにフォーカスしてお話してきましたが、ノベルゲームはイラスト・シナリオ・音楽・演出などの要素が組み合わさって初めて成立するもの。

シナリオのみ、自分のパートのみで全てを解決しようとするのではなく、音楽やイラストを含めて横断的にストーリー体験を考えることで、より最適なシナリオが作れるのではないでしょうか。(日和見主義者)

…………実際のところ、「地の文」による説明過剰、そして説明過剰によるテンポ不足は、完成形のストーリー体験を想像しきれていないために発生してしまうものだと思います。

私がそうでした。

自明のものをわざわざ語り、全てを——プレイヤーのストーリー体験のすべてを——自分のシナリオで、文章でコントロールしようとしました。私にはWordの画面に表示された文字列が、ゲーム体験そのもののように見えていたのかもしれません。

プレイヤーにシナリオを渡さず、サウンドや演出に行間を託さず、主人公やヒロイン、敵役のあらゆる心情を解説しようとしました。登場人物の一挙手一投足まで余さずシナリオに拾いました。それが好評だったシーンもあるのですが、今思い返すと、もっと上手くやれたな、という気持ちがあります。私のシナリオは、なかなか押しつけがましいものでした(懺悔タイム)

『冴えない彼女の育てかた』で霞ヶ丘先輩(作中に出てくるゲームのシナリオライター)が指摘されていましたが、ノベルゲームはあくまでノベルゲームであり、小説ではありません。「地の文」で全てを解決する必要はなく、サウンドやイラストといった他セクションを信じて託すのも、良いストーリー体験、ひいては良いノベルゲームを作るために、必要なことだと思います。

○『Summer Pockets』のまとめ○

総評

さて、ここまで長々と例をみてきましたが、そろそろまとめに入りましょう。

序盤を退屈にさせない——高速化するエンタメに、初速で食らいつくためには……

あたりを意識するといいかもしれません。

序盤や「地の文」の扱いにお困りの際にでも、お役に立てれば幸いです。

あくまで、この記事の内容は私の一考察に過ぎません。

文章のスタイルなんて多ければ多いほど面白いものです。それに、「地の文」が大きな魅力になっている作品もたくさんあります。

身も蓋もない結論ですが、自分の実現したいストーリー体験をよくイメージし、取捨選択をしながら「地の文」を扱うのがよい、ということですね。

さいごに

ここまで長い間お付き合いいただき、ありがとうございました。

最初の予定の4倍くらい書いた気がします……勉強になりました。

4作品を例にあげましたが、もちろん単純な比較はできません。たとえばブルアカは初回起動時のプロローグ(チュートリアル)があるのに対し、『9-nine-』ではいきなり物語が始まっています。あくまで上述のデータは私的なメモ。極めてカジュアルなものとして御覧ください。

さて、最後にひとつ、この記事の大きな問題点を挙げて筆を置くことにしましょう。

それは媒体による「拘束力」の違いについてです。

そもそも、コンシューマー機で遊ぶ想定のノベルゲー(『9-nine-』や『Summer Pockets』)は、あらかじめお金を支払って購入するもの。つまり、どちらかというと【映画】のように拘束力の強いエンタメ。途中でやめることに心理的なハードルがあるものです。

対してスマホで遊ぶ前提のソシャゲ(『学園アイドルマスター』や『ブルーアーカイブ』)は、辞めることへの心理的なハードルが低く、【テレビ】や【漫画】的な拘束力の弱いエンタメだといえるでしょう。

つまり、コンシューマー前提のノベルゲームは序盤でプレイヤーを釘付けにする必要があまりないのに対し、ソシャゲは序盤でプレイヤーに興味を持ってもらえないと、すぐ切られる恐れがあるのです。

この二者を同じ俎上に乗せて語るのは、少々無理があったかもしれません。

しかし、《東京ゲームダンジョン》などのゲームの試遊会で出展されるノベルゲームや、気軽に遊ぶフリーゲームは、最序盤のテンポ感を意識することも多いと思います。試遊してもらえるのは基本的に冒頭の10分~15分程度ですし、フリーゲームはソシャゲのように拘束力の低いエンタメです。

物語が始まるか始まらないかのところまでしかやってもらえない……そんな悲劇を避けるには、今回取り上げた『学マス』や『ブルアカ』のような、立ち上がりの早いソシャゲ系シナリオが役に立つかもしれません。

まぁ、身も蓋もないことを言ってしまうと、いくら拘束力の強いエンタメでも、最初っから最後まで面白いに越したことないですし。

この「地の文」や「テンポ」についての考察は、まだまだ未完成のところが多く残っています。ぜひ、お読みくださった皆様の意見をTwitterやどこかで発信して頂けますと幸いです。

そうしてノベルゲームの序盤のテンポについて議論が交わされ、「地の文」や序盤で悩む人の参考になれたのなら、筆者としてこの上ない幸福に思います。

ここまでお読みいただき、本当にありがとうございました!

宣伝

”お祈りメール”を集めて魔王に立ち向かう育成ADV、

『就活シスターエリーゼ!』を鋭意制作中です!

ぜひぜひ公式Xをフォローして、リリースをお待ちくださいませ💪( 'ω' )و