なぜ「雨乞いの生け贄」が「村一番の美人で生娘」でなければならなかったのか

後の世にて小説やドラマを面白おかしく仕上げたいがために「美人」など、そもそも「人柱による生け贄」そのものが脚色なのではなからうか

ところが諸説異説あれど、儀式の委細を記した文献だけではなく、様々な遺跡にて、その証拠となる人骨など発掘されることしばしば

こと日本においても、ついこないだまで「天皇」は「現人神(あらひとがみ)」いわば、人のカタチを成した神として畏れ敬われてた次第

その余波だけでも都内の代々木の一頭地に広大な公園や神社を遺すに至り

複雑に殻み合い殻まった糸を解くは、もうすべての国民の死を以てしかないとさえ思われた第二次大戦も、その声にはじまり、その声に終わりをみた

こと人心というのは、ときに狂気に愚行を重ね、不幸に不考に不孝を掛け合わせ増大していく傾向にある

ときにそれは、恐れや畏れ、慄き敬うことでしか治らないを知る

ゆえに巡りに巡り「人を治める」つまりは政治において「神」は必要悪、いや絶対必要条件ともいえますまいか

都市に囲まれた坂越湾のみが、1300年以上の長きにわたり、その自然を侵されず犯されず、牡蠣を生食たらしめることを叶えたるは「呪い」や「祟り」の存在がその恐れと畏れを産みだしたるに他ならず

「水」は生命の源であり、それなき果てに待つは「死」のみ

古き時代より「雨」は掛け替えのないものであった

いまでこそ気象予報の類あれど、それなき時代はまさに「神の所業」であり、神のみぞ知る能わず

雨や降るや降らざるや、いや「まるで降らせた」かのごとく魅せるがごとき行いだけで「女王」となりし日もありや

がゆえに、人心はその「神」にすべてを委ね依り、それはそれは重く深く

ときに「雨乞い」叶わざるときは、飢えや苦しみと相まざり、その人心は刃のごとき刃針となりて「神」に牙をむく

王、女王、巫女、あらゆる政の長たち、それに付き従う者たちは、誰しもが心得ている

本当は「雨」など自由にできないことを

では彼ら「神」が「操る」は一体なんたるや

そもそも操れもしない「雨」を「操れる」と「錯覚」させることで成り上がった、成金ならぬ「成り神」「成らされ神」

初の初より

操りしは雨ならず

その人心なりや

偽神、騙し騙りてまで

人心を操り賜うたのは

ときに乱れやすき人心から平和な暮らしを護り守るためがゆえかもしらん

ときにその権力の果ての人生を謳歌せしめたし欲望野望のゆえかもしらん

いずれにせよ

雨降らすこと叶わざるとき

その荒れた人心を鎮め沈めたもう「人心操作」の荒業が

村一番の美人の生娘の生け贄

なにゆえか

仮にその生け贄にて、降らぬはずの雨が降ればよし

仮にさらに降らずば、人心はさらに荒れ狂う

が、荒れて「お神」に楯突こうものならば「村一番のあの美人」が「なんの罪もない生娘」が「処刑」されてしまうのである

それはそれは村一番の美人だ、知る者も多く、知らぬ者は少なかろう

そんな器量よしにも関わらず「生娘」ともなれば、どこぞの「裕福」もしくは護るチカラのある家柄の類

「村」にてこれは知らぬ者はおらぬ家、知らない者は少なかろう家

村一番の猛者ではならぬのだ

猛者は自ら犠牲を買ってでる

決断が早すぎる

合わせ、そんな英雄が命を賭したにも、雨降らし叶わぬときは。。

あるがゆえ、最初から

「村一番の美人な生娘」でなくてはならぬのだ

それは「雨降らし」と天秤にかけるすら辛酸にすぎる苦悩であったろうよ

して幾日も幾日も、村人寄りあいて合議を重ねるうち、その悲しみは雨に代わりて降り候う

雨とはそういうモノなりや

これにて人心の「疑心」は募りつつも「偽神」として相続き給うこと相成りしや

はてさて、現代における「村一番の美人の生娘」に能わざるはなんぞや

いつの世も

神業なりと

いうなれど

するもされるも

人の心よ

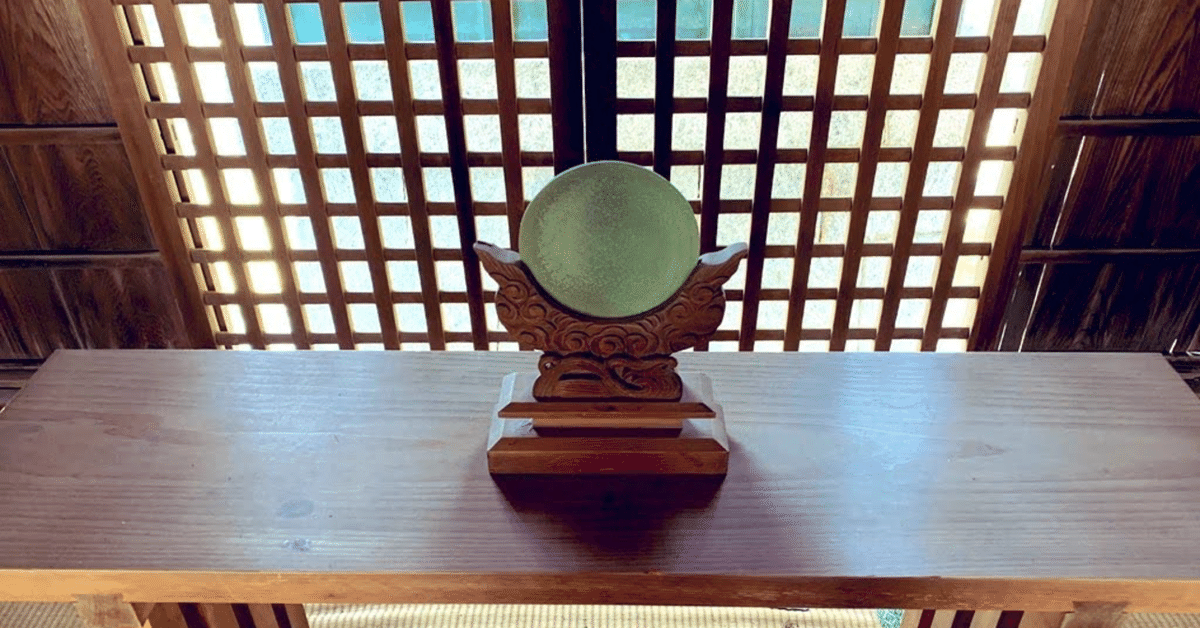

三種の神器「剣」「勾玉」「鏡」とは

「剣」にてその生娘を処刑

「鏡」はその生娘へのせめてもの贈り物

「勾玉」は子を成せなかったことへの供養

神社には裏に必ず本殿があり、そこに生贄となり犠牲となった「巫女」が祀られている

と伝え聞く

処刑は偽装で人知れず他の里で達者で暮らす娘がおったそうな

現代ほどの命の重さではなかったろうが、そのような結末を祈り願う

本日もご精読感謝

古い文献とか読んでいたら…なんとなくこんな文体になってしまいました…読みにくかった方…なんかすんません😅…つい…ね

誰も置き去りにしない

SDGsのすべての目標の根底に存在する基本理念とのこと

絵本や写真集を見るだけで「楽C美味Sea」そんな海をともに☟