コヒブレ28回目:キャリア官僚のお仕事Part12(官僚生態図鑑)

前回コヒブレ27回目は、大反響をいただきました!

現役の国家公務員のなかに、霞ヶ関の解説をする人がいないためだと思います。

昔、引退した高橋洋一氏や、国家公務員経験のない森永卓郎氏が、未だに霞ヶ関や国家公務員の実態を解説していて、現役の国家公務員が、もっと発信した方が良いのではないか!?と、度々思うことがあります。

言いたい放題の森永卓郎

森永卓郎は、死が近いため、日経平均株価について「来年中に3000円になる。本音を言うと2000円ぐらい。ちょうど今の20分の1くらいになると」と発言しています。

これに対して、ホリエモンが、「これはさすがに、、、自分が死ぬからって何でも言っていいわけじゃないでしょうよ」とコメントしています。

エコノミスト界隈では、森永氏は、以前から過激な発言をすることで、世論の注目を得る!という炎上商法が得意なことで有名ですので、信じる人はいないと思います。

それにしても、日経平均株価が3,000円になる、というのは酷すぎます。

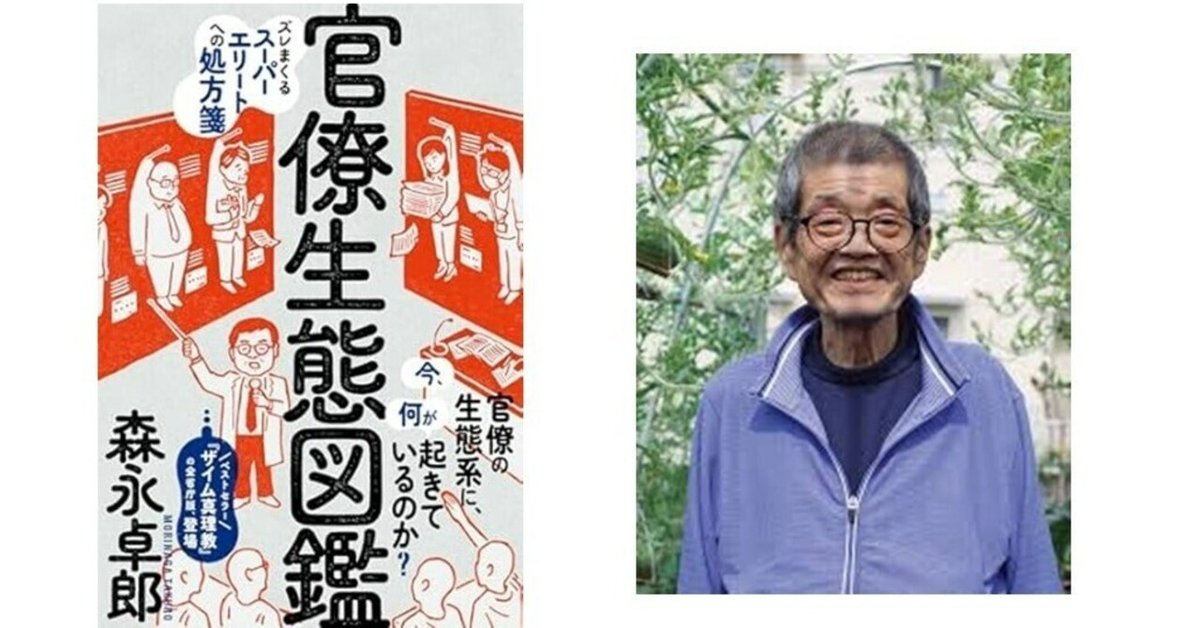

「官僚生態図鑑」

さて、今回紹介するのは、同氏の最新の著作、「官僚生態図鑑」です。

官僚watcher(ウォッチャー)の桐島としては、森永さんの本は立ち読みで十分なのですが、海外にいて立ち読みできないため、仕方なくKindleでダウンロードしてしまいました(T-T)

感想としては、情報が少なく、全く推敲されていない、書き殴り本です。

死ぬ間際なので、仕方ないのですが、ノーパンシャブシャブなど、昔話が多く、全然、最新の実態を掴めていないのは、残念です、、、

以下の目次を見るだけでも、古いテーマが多く、網羅的ではないのがわかります。

25回目で「官僚没落」の内容を厳しく批判してしまいましたが、この森永本と比較したら、「官僚没落」の内容の方が100倍良いと改めて思いました。

書籍の特徴(あとがき)

この本の特徴は、森永氏にしては珍しく、官僚批判一辺倒ではないことです。

あとがきを引用します。

当時の私は専売公社民営化のゴタゴタに巻き込まれて、残業代や手当をもらえておらず、手取りは13万円程度だった。もちろん付け届けも接待もない。それでも、プレイベートをすべて投げうって仕事にすべてを懸けることができた。震えるくらい仕事が楽しかったからだ。

官僚に与えるべき報酬は、金銭でも、利権でも、天下りでもなく、やりがいのある仕事なのだ。そのことが私が経済企画庁で働いた経験から得た最大の教訓だ。

やりがいのある仕事を奪われ、「国のために働く官僚」はいまや絶滅危惧種になってしまった。高い潜在能力を持った官僚にどうか本来の姿を取り戻してもらいたい。

本書は、職業人生の大部分を官僚とともにすごしてきた私から官僚におくる応援歌なのだ。

第6章 ”官僚生態学”から7つの処方箋

最終章に7つの処方箋が提案されていますが、2つ目の処方箋が印象的です。

まさか、森永氏が、このような官僚に優しい提案をするのは、意外です!

官僚の報酬を3倍に ー処方箋その②

最近、キャリア官僚の職を辞して、民間に転出する若手が増えている原因は、官邸主導の政策決定が行われるなかで、財務省以外の官僚から政策決定権が奪われ、仕事がつまらなくなったというだけではない。

若手に高額報酬を出す企業が増えてきたという理由は前述したとおりだ。

(中略)

一方、官僚の能力は、私の目から見てもとてつもなく高い。そのことはこの40年間の付き合いのなかで強く実感している。

だから、彼らが投資銀行に転職すれば、ほぼ間違いなくそこで莫大な報酬を得る勝ち組として生き残ることができる。それゆえ、このままだと有能な官僚の人材流出を止めることはできないのだ。

それでは、どうしたらよいのか。

キャリア官僚の報酬だけを一般公務員の給与から切り離して、いまの3倍程度の引き上がればよいだろう。初任給は年俸1000万円、本省の課長補佐で年俸3000万円くらいのイメージだ。投資銀行のように「稼いだ額」という年俸の算定基準を適用することができないので、1億円以上の報酬を出すことは難しいだろうが、それくらいの報酬を支払えば、人材流出は止まるはずだ。

キャリア官僚の数はさほど多くない。在籍数で言えば、多く見積もっても、せいぜい2万人くらいだ。

彼らの報酬を3倍にするためのコストを1人あたり1500万円としても、総予算は3000億円程度で済む。財政規模全体をくらべたら、大した金額ではないのだ。

官僚に求められる資質

森永氏の東京大学の同級生で、頭が良い人が官僚になったという時代背景があったせいか、官僚に対する能力面での評価が高いです。

半世紀近く官僚と付き合い、その生態を観察してきて、私が身に染みて感じるのは、彼らがけた違いに高い知的能力を持つということだ。

それは、単に勉強で身につく知識量だけではない。彼らはあらゆる変化に対する柔軟な対応力や知的創造性を持っている。

そのことに最初に気づいたのは、官僚の最大の供給源となっている東京大学に入学した直後だった。

(中略)

東大生の1割くらいが、私が逆立ちしても適わないサラブレッドで、その人たちが官僚への道を歩んでいったのだ。

官僚に求められる3つの資質を抜粋します。

官僚に求められる資質は3つになる。

1つは、飛び抜けた知的能力だ。

官僚は課長になったら説明員として国会答弁をしなければならない。審議官や局長になったら政府委員として官僚並みの責任を伴う答弁が必要になる。「前日に人事異動でポストに就いたから、詳しいことはわかりません」なんてことは、口が裂けても言えない。だから、とてつもなく高い能力が必要になるのだ。

求められる資質の2つ目は、頑強な体力だ。

毎日仕事が深夜に及ぶことは日常茶飯事だが、時には1週間まったく家に帰れないこともある。それに耐えられないといけないのだ。もちろん、中央官庁の仕組みはよくできていて、実質的な仕事の大部分を課長補佐が仕切る慣行がある。30代の若い年齢だからこそ無理が利くのだ。

3つ目の資質が、プライベートのすべてを犠牲にして、国のために尽くす、高い情熱を持つことだ。それがなければ、官僚の仕事は限りなくブラック労働に近づいてしまうからだ。

この3条件のなかで、私がもっとも重視している資質は、第一の「飛び抜けた知的能力」だ。

森永氏が、なぜ、官僚に同情的なのか、それを物語る根拠を抜粋します。

根こそぎ奪われた「官僚のやりがい」

しかし、官邸主導は、官僚から最大のフリンジ・ベネフィットである政策作りの楽しさ、やりがいを根こそぎ奪うことになった。

それまで自由にストーリーやキャラクターを描いていた漫画家が、絵コンテまで渡されて、指示どおりのマンガを描くアシスタントにされたようなものだ。

私自身も、もし官邸の指示どおりに働けと言われたら、無報酬で深夜まで働く選択は絶対にしない。

もちろん給料分は働くだろうが、それが終わったら、さっと家に帰る。私と同じように考えた官僚は多かったのではないだろうか。

(中略)

だから、魅力を失った地位を捨て、年収10倍の仕事に転ずる選択をする官僚は増えていく。

官僚が、絵コンテまで渡されて、指示通りのマンガを描く漫画家になったという表現は、言い得て妙です!

国家公務員の仕事内容

国家公務員の仕事に興味を持った方は、ぜひこちらをご覧ください!

桐島(国家公務員)の仕事内容

珍しくも、私、桐島の仕事内容に興味をもたれた方は、私のコンプレックス日記シリーズをぜひともお楽しみください!

次回は以下です。