期間限定無料 (加筆修正)エッセイ「クラシック演奏定点観測〜バブル期の日本クラシック演奏会」第20回エリアフ・インバル指揮ベルリン放送交響楽団来日公演1989年

エッセイ「クラシック演奏定点観測〜バブル期の日本クラシック演奏会」

第20回

エリアフ・インバル指揮 ベルリン放送交響楽団 来日公演 1989年

⒈ エリアフ・インバル指揮 ベルリン放送交響楽団 来日公演 1989年

公演スケジュール

1989年

7月

10日 大阪 フェスティバルホール

マーラー 交響曲第7番ホ短調「夜の歌」

11日 東京 サントリーホール

マーラー 交響曲第7番ホ短調「夜の歌」

12日 東京 サントリーホール

シューベルト 交響曲第8番ロ短調「未完成」

ブルックナー 交響曲第3番ニ短調

13日 東京文化会館

ワーグナー 「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死

ブルックナー 交響曲第3番ニ短調

14日 大宮ソニックシティホール

マーラー 交響曲第7番ホ短調「夜の歌」

エリアフ・インバルの名前は、マーラーとブルックナーの全集録音プロジェクトによって、当時からクラシック・ファンの間に轟いていた。インバルとフランクフルト放送交響楽団のコンビで、着々と進められるマーラー録音シリーズは当時のDENONレーベルの看板企画だったし、同じくブルックナーの交響曲全集録音(テルデック・レーベル)は、ブルックナーの初稿による世界初の全集だったからだ。

ブルックナーの交響曲は、この当時はすでにハース版とノヴァーク版の録音が出ていたし、それ以前の20世紀前半に活躍した巨匠たちによる演奏は、カット多用の改訂版の録音で聴くのが一般的だった。ブルックナーが自作を何度も改訂し続けていることは、レコードやCDの解説にもあるので知られていたが、まさか初稿での録音が出るとは予想外のことだった。

インバルのマーラー全集の録音収録は、驚くべきことにマイク1本で行われていたということも、クラシックファンには驚愕だった。

なぜなら、この当時のオーケストラ録音は、ステージ上に各楽器ごとにマイクを林立させているのが一般的な方法だった。まさかマイク一つでオーケストラ演奏を録音するなど、想像もできなかった。しかも、古典派などの小編成ではなく、マーラーという、19世紀のオーケストラ音楽の中で最大の楽器編成の曲なのだ。

もっとも、筆者自身はこの頃、マーラーのCDは主にアバドとバーンスタインで集めていて、ブルックナーのCDはハイティンクやベームで集め始めたところだった。インバルについて、そこまでの思い入れはなかったので、そのCDを買い集めるほどの関心はなかった。

それでもこのコンサートを聴きに行こうと思ったのは、曲目が、マーラーの交響曲第7番だったからだ。

⒉ マーラーの交響曲第7番について

マーラーの7番は、今でも演奏解釈が分かれる謎の多い曲だ。まだそのころは、終楽章のロンド〜フィナーレが、勝利の凱歌だという解釈が多かったようだ。そもそも、7番の演奏をレコードやCDで聴く機会も少なかったし、生演奏となると、ほとんどないに等しい状況だった。

筆者の場合、最初はFMのエアチェックで、バーンスタインの古い演奏と、テンシュテットの録音を聴いたぐらいで、あとはアバド指揮シカゴ交響楽団のCDが出た時に、すぐに買って聴いた。そのアバドの演奏で、5楽章の開始部分がものすごくグロテスクな響きに感じて、ますますこの曲の意味がわからなくなった。

その後、ついにこの曲の意味がわかったような気がしたのは、のちになって、若杉弘が大阪フィルハーモニー交響楽団を客演指揮した時の演奏だった。

※参考

エッセイ【関西オーケストラ演奏会事情 〜20世紀末から21世紀初頭まで】

演奏会レビュー編 朝比奈隆と大阪フィル、1980〜90年代

〈その6 大阪フィルと若杉弘の奇跡のマーラー〉

https://note.com/doiyutaka/n/ne3fa1fd1dc4a

つまり、今回のインバルの指揮でも、実のところ、この曲の魅力はよくわからないままだったのだ。

その印象は、インバルが手兵のフランクフルト放送交響楽団を指揮したCDで7番を聴いた時も、同じだった。やっぱりよくわからないのだ。

よくわからないから、余計に惹かれる、というのが、マーラーの7番にいえることではないだろうか?

筆者の場合、とにかく冒頭のあのテノールホルンの響きが、そもそも好きではなかった。交響曲の出だしに、このマイナーな管楽器の不気味なメロディーを持ってくること自体が、尋常ではない。

このテノールホルンの意味についても、上記の若杉弘のマーラー7番解釈で、ヒントを得た。テノールホルンの音色が、あまりにきれいに鳴らしすぎると、この曲の意味はますますわかりにくくなる。あえて荒々しい響きで始まるところに、マーラーの狙いがあったのだ。

中間の三つの楽章もそれぞれに変な曲揃いで、唯一、聴きやすいのは、4楽章の「夜想曲2」ぐらいだ。ところが、そこにも仕掛けがあって、交響曲なのにギターとマンドリンが使われている。もちろん、本来の夜想曲の雰囲気を醸し出すにはふさわしい楽器なのだが、そのせいで、オケの音量とギター・マンドリンの音量のバランスが取りにくい。それもそのはず、ギターやマンドリンは室内楽向きの楽器だから、大オーケストラの編成に入れてもほとんど音が消されてしまう。

それでも、CD録音ではバランスを調整して、この二つの楽器をうまく配置しているのだが、果たして生演奏でこのバランスをどう取るのだろうか? その点での興味は、このコンサートでも大いにあった。

そして、極め付けが5楽章のやたら明るい曲調だ。この楽章については、以下のように、当時も、今も、様々な解釈がされている。

※公演パンフレットより引用

平野昭の曲目解説

《かなり深くまで進んだマーラー理解の中で、残された唯一の難曲がこの《交響曲第7番》と言われている。

(中略)

第5楽章のロンド・フィナーレは行進曲調の音楽で始まる謎に満ちた楽章。徹底した明るさが前の4つの楽章の「夜の音楽」や「怪奇な音楽」によってかえって異化されて不気味に響く。》

※引用

アンリ=ルイ・ド・ラ・グランジュ 著 船山隆・井上さつき 訳『グスタフ・マーラー 失われた無限を求めて』第6章 交響曲第7番の謎 より

《交響曲第七番は、間違いなくマーラーの作品のなかでもっとも謎が多く、また人気のない曲である。

(中略)

一見、交響曲第七番がたどる、夜から昼へ、敗北から勝利へという道筋はかなり単純に思われる。

(中略)

第七番は、全交響曲のなかでもっとも醒めており、もっとも明晰で、危機的である。したがって、この作品の到着点であり、もっとも肯定的な楽章であるフィナーレがもっとも多義的であるのも不思議ではない。》

だが、この時の演奏で、やはりマーラーの7番を納得した、というわけには行かなかった。4楽章のギター・マンドリンのバランスも、なかなか難しいな、という印象だった。一つには、ホールがフェスティバルホールなので、あの音響環境では、ギターやマンドリンのか細い音が、十分に響くことは望むべくもないのだった。

⒊ インバルという指揮者

それはそうと、インバルの指揮そのものは、今回の生演奏で、実に精力的でいかにも精緻な指示を出している様子がうかがえて、大いに感心したので、続けてインバルのマーラーとブルックナーのCDを、機会があるごとに聴いていった。また、この連載の次回に書く予定だが、同じ年になんと、インバルは手兵のフランクフルト放送交響楽団を率いて再び来日公演をしたのだ。

同じ年に、別々のオケとともに来日公演をやるというのは、なんという精力的な指揮者だろうか。そもそも、同じ年に同じ指揮者を別々に招聘する方もする方ではあるが。

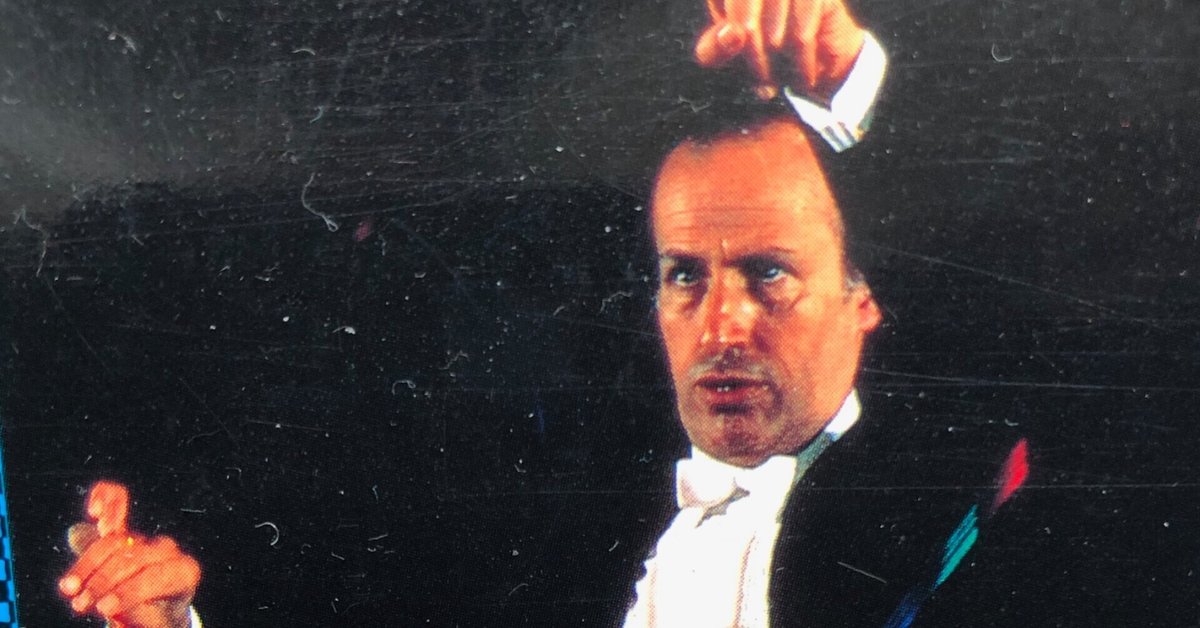

この当時のインバルは、容貌がいかにも奇才という感じで、眼光鋭く、指揮者としては生前のマーラーもかくや、という感じだった。外見や、そのコメントなどで、才気煥発な印象が強かったが、以下の文章にあるような、精力絶倫のイメージも確かにあった。

※公演パンフレットより引用

森泰彦のインバルについてのエッセイ

《「客演というと練習を簡単に済ませて結果だけで満足する同僚もいるが、たとえ客演でも常任指揮者と同じように、やるべきことを全てやるのが指揮者の義務だと思う」とあるとき語ったインバルは、しばらく留守にしている間にフランクフルトのオーケストラの調律がガタガタに崩れているであろうことにも頭を悩ませていた。

(中略)

インバルの伝説的な耳の良さは、幼いころにユダヤ教の音楽に親しんだこととも関係あるだろう。4分音を楽々と聴き分ける耳には、半音の幅さえ広すぎるのかもしれない。

(中略)

この小文ではインバルの人間性やマーラー演奏について書くことを求められたのだが、彼の複雑な性格や広い趣味、日本食への執念、女性への人一倍の関心、あるいはマーラー演奏の特質については別の機会に譲りたい。》

インバルの女性への関心というのが、音楽づくりにも大きく寄与しているのかもしれないが、マーラーにせよ、のちのベルリオーズの録音にせよ、感情の陰影をつけるのがとてもうまいというのが、この指揮者の持ち味だろうと思うのだ。

※参考CD

マーラー:交響曲全集(15CD)

インバル&フランクフルト放送響

ベルリオーズ・コレクション(11CD)

インバル指揮フランクフルト放送交響楽団

http://www.hmv.co.jp/news/article/301200022/

⒋ ベルリン放送交響楽団の名称について

このコンサートでもう一つ、今から振り返って非常に貴重だったのは、オーケストラのほうだ。

というのも、現在、「ベルリン放送交響楽団」でネット検索すると、元の東ドイツの同名楽団がヒットするからだ。

この2つの同名楽団は、東西冷戦時代には、西ベルリンと東ベルリンに分断されて、実は東西ドイツで別々の楽団だった。今回のベルリン放送交響楽団は元々は西ドイツの方の楽団で、当時はRIAS交響楽団という名称だった。名指揮者フェレンツ・フリッチャイのオケとして名演を数多く残し、今でもその音源が愛聴されている。

その後、ベルリン放送交響楽団に改名後は、若き日のマゼール、シャイー、アシュケナージらが指揮者となり、名盤レコードが多く残されている。

また、この楽団に朝比奈隆が客演して録音した音源が、現在はCD化されており、実に貴重な名盤となっている。

※参考CD

http://www.tobu-trading.com/classic_cd/?p=6091

このオーケストラは、東西ドイツ統合後、ベルリン・ドイツ交響楽団と改名し、現在に至る。このオケの実力は、西ベルリン時代にはベルリン・フィルと比肩するものがあったといわれているのだ。

※参考サイト

ベルリン放送交響楽団についての鼎談

http://www.kajimotomusic.com/jp/news/k=2295

一方の、東ドイツにあったベルリン放送交響楽団は、現在も同名で活動中だ。こちらは、ヨッフム、チェリビダッケ、アーベントロート、レーグナーなどと名盤を残している。

ドイツの放送オーケストラは、今回の旧・ベルリン放送交響楽団をはじめとして、多くの名楽団がそろっていた。それぞれに実力派だが、戦後の冷戦時代に、西ドイツで多くの指揮者が活躍していた背景には、この放送オケの充実ぶりが見逃せない。のちの巨匠指揮者たちは、若き日に西ドイツの放送オケとの演奏で名を上げてきた例が案外多いのだ。今回のインバルはもちろん、アバドやマゼール、シャイー、アシュケナージもそうだ。こちらは客演だが、朝比奈隆の場合もそうだと言える。日本人指揮者としては、若杉弘の場合もそうである。

※この来日メンバーに、ホルンの名手、ラドヴァン・ヴラトコヴィッチの名前が!(なぜか、ヴィック、と誤表記されている)

今回のコンサートは、実のところ、バブル期の来日オケ公演でなければ実現しなかったに違いない。なぜなら、当時人気上昇中だったといえ、インバルが手兵のフランクフルト放送交響楽団ではなくわざわざベルリン放送交響楽団に客演しての来日だからだ。しかも、これはバブル期のこの時しかあり得ない企画だと言い切れるのだが、公演曲目がほとんどマーラーの交響曲第7番だけ、というおそろしくマイナーな企画だったからだ。

これがもしインバル&フランクフルト放送響のコンサートなら、同コンビのCDを愛聴しているファン層が聴きに来るだろう。しかし別の楽団、それもややマイナーなベルリン放送響との来日では客足が気になるところだ。さらに決定的なのは、曲目である。いくら、当時マーラー・ブームの最中だったとはいえ、マーラーの中で最も人気のなかった第7番をメインにするという企画なのだ。これは本当に勇気のいる挑戦だったとしか言いようがない。

それを実現できてしまったのは、この公演ツアーの主催・協賛のそうそうたる名前の威力が大いに効果があったに違いない。

このように、いかにもという大物の主催・協賛の力があってはじめて、このマイナーな企画が実現したのだろう。こんな無謀な来日ツアーは、おそらくバブル期の真っ最中のこの時しか、無理だったのではないだろうか。

次回

第21回 シャルル・デュトワ指揮 モントリオール交響楽団

&

エリアフ・インバル指揮 フランクフルト放送交響楽団 来日公演 1989年

https://note.mu/doiyutaka/n/nda86f80d4e40

※本連載の加筆修正版、完結!

まとめ読みはこちら

↓

加筆修正版)クラシック演奏定点観測〜バブル期クラシック演奏会

このエッセイでは80年代からの海外オケ来日ラッシュから始めて、最終的には現在の日本クラシック事情を記録していく。定点観音楽批評として数十年来、オケ演奏を聴き続けたリスナーとしての耳を武器に、プロの物書きとしての文章を生かして、世間の「音楽評論家」の先生方に負けない読み物を書いていく。

この連載を元に、最終的には単行本としてまとめていく予定。

32本の記事のセット価格1000円で、このマガジン全部の記事が読めます。(各記事は基本1本100円です)

※土居豊の音楽エッセイマガジン発売中

(1)

関西オーケストラ演奏会事情

https://note.com/doiyutaka/m/mdda8590d315f

【関西オーケストラ演奏会事情 〜20世紀末から21世紀初頭まで】

は、

エッセイ【クラシック演奏定点観測〜バブル期の日本クラシック演奏会】

https://note.com/doiyutaka/n/n47f9b3d1ac01

その続編として国内オケの演奏会評、関西を中心とした演奏会事情などをまとめた。いずれこれらの連載を合わせて一冊にまとめる予定。

21世紀前半の今、日本での、それも関西という地方都市を中心としたクラシック音楽の様相を記録しておくことは、歴史的に意義がある。昭和・平成・令和と時代が進む中で、日本の音楽文化の現状は厳しい。バブル期から数十年かけて、クラシック音楽文化も凋落してきている。その現実を考える手がかりにしたい。

11本の記事セット価格250円に値下げ! 全部の記事が読めます。(各記事は基本、1本100円です)

(2)

コロナ禍の下での文化芸術

https://note.com/doiyutaka/m/mbfe79043941d

コロナ危機の最中に音楽文化がどうなっていくのか? 感染拡大の緊急事態の中、演奏会やライブが次々中止されていったパニック状況から、演奏会再開した最初のフル編成オーケストラの体験、さらにその後の迷走状況へ。コロナの中の音楽を記録する連載。コロナ後初めてフル編成のオーケストラ演奏会を体験した印象から、今後のクラシック音楽、音楽ライブの行方を考えた。観客と演奏者、興業側の立場の差。まず、コロナ渦中でのオーケストラ演奏会をどう開催するべきか?を考える上で、これら3者の立場がそれぞれあることを見落としてはならない。 観客の立場として、コロナ危機がくる前2020年2月中旬までは、まさか同年の演奏会が何もかも聴けなくなってしまうなどとは想像していなかった。

2021年夏の甲子園での吹奏楽応援演奏の是非、コロナ第5波の緊急事態の中での飯森範親指揮東京ニューシティ管弦楽団「春の祭典」など、最新の話題を追加! 2020年の冬から2021年まで1年半、新型コロナ感染症のパンデミックに翻弄された日本。大阪でのこの間の音楽生活を中心に、コロナ禍の生活をまとめるリポート。

土居豊のエッセイ新連載

【バブル期90年代の来日オーケストラ鑑賞 〜 平成日本の音楽リスニング黄金時代】

第1回

「アバド指揮ベルリン・フィル来日公演1994年 マーラー交響曲第9番〜数分間もの静寂」

新連載

【バブル期90年代の来日オーケストラ鑑賞 〜 戦後日本音楽リスニングの黄金時代】

《戦後日本の文化享受が絶頂に達した数年間を振り返る。村上春樹の黄金期も含め、もう2度とないであろう贅沢な文化享受の体験を経て、先進国が衰亡していく歴史的転換期の記録。》

戦後日本の文化享受が絶頂に達した90年代の数年間を振り返る。それは、もう2度とないかもしれない、贅沢な文化享受体験だった。

日本人のクラシック音楽家としては唯一無二、空前絶後といえる小澤征爾の海外での活躍ぶりがあった。

文学の面では、村上春樹が海外に打って出始めた90年代の黄金期でもあった。

日本のアニメやマンガが海外に売り出されていく時期でもあった。

売れすぎたために起きた「日本叩き」などという話題もあり、現在ではちょっと信じられないほどの巨大な日本経済を背景に、国内では冷戦終結後のつかの間の平和なエアポケットの中で、我々日本人の音楽リスナーたちは、円高のもたらす膨大な海外文化の爆買いを享受した。

そんな、日本史上2度とないかもしれない文化の爆買い期を経て、21世紀にかけて、日本という一つの先進国があっという間に無残に衰亡していく、歴史的転換期の記録を試みる。

ここから先は

80年代の海外オーケストラ来日ラッシュから始まり、現在の日本クラシック事情まで記録していく。定点観測の音楽批評として、数十年来オケ演奏を聴…

土居豊:作家・文芸ソムリエ。近刊 『司馬遼太郎『翔ぶが如く』読解 西郷隆盛という虚像』(関西学院大学出版会) https://www.amazon.co.jp/dp/4862832679/