日本語教室「空白地域」の変化(R3→R5)

はじめに

2024年9月30日、文部科学省から「日本語教育実態調査-令和5年度 結果の概要-」が公表されました。

これを受けて、日本経済新聞デジタル版が下のようなグラフで昨年度との変化を示していたのがわかりやすいなと思いました。

ただ、ここには一部の地域しか載っていなかったので、元データから全都道府県をグラフと表にしてみました。

以下、ご参考まで。必要な方はご自由に画像等をダウンロードしてお使いください。こちらへの許諾申請等は不要です。

「空白地域」とは?

まず、この調査でいう「空白地域」については、調査結果報告書の中で以下のように説明されています。

日本語教育実態調査の結果を用い、大学等機関、法務省告示機関を除いて、外国人等に対する日本語教育(オンラインによる日本語教育を除く)の実施が確認でき なかった市区町村

ということで、「空白地域」とされた地域においても、

大学や専門学校、日本語学校などで日本語を学んでいる人がいる

オンラインで日本語を学んでいる人がいる

自治体等が把握していない教室で日本語を学んでいる人がいる

といった可能性はあります。

ということで、この調査も完璧に実態を表しているわけではない、ということを前提に読み進めていただければと思います。

また、文化庁では2016(H18)年から「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事業 地域日本語教育スタートアッププログラムに、2019(R1)年からは外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 に取り組んでいます。

こうした事業を通じて、国は自治体等の理解と協力を得て「空白地域」の解消を進めていますが、前述の「実態調査」で「空白地域」が取り上げられたのは2021(R3)年からのようなので、残念ながら、この記事では2021(R3)年から2023(R5)年の2年間の変化しか見てとれないことをご了承ください。

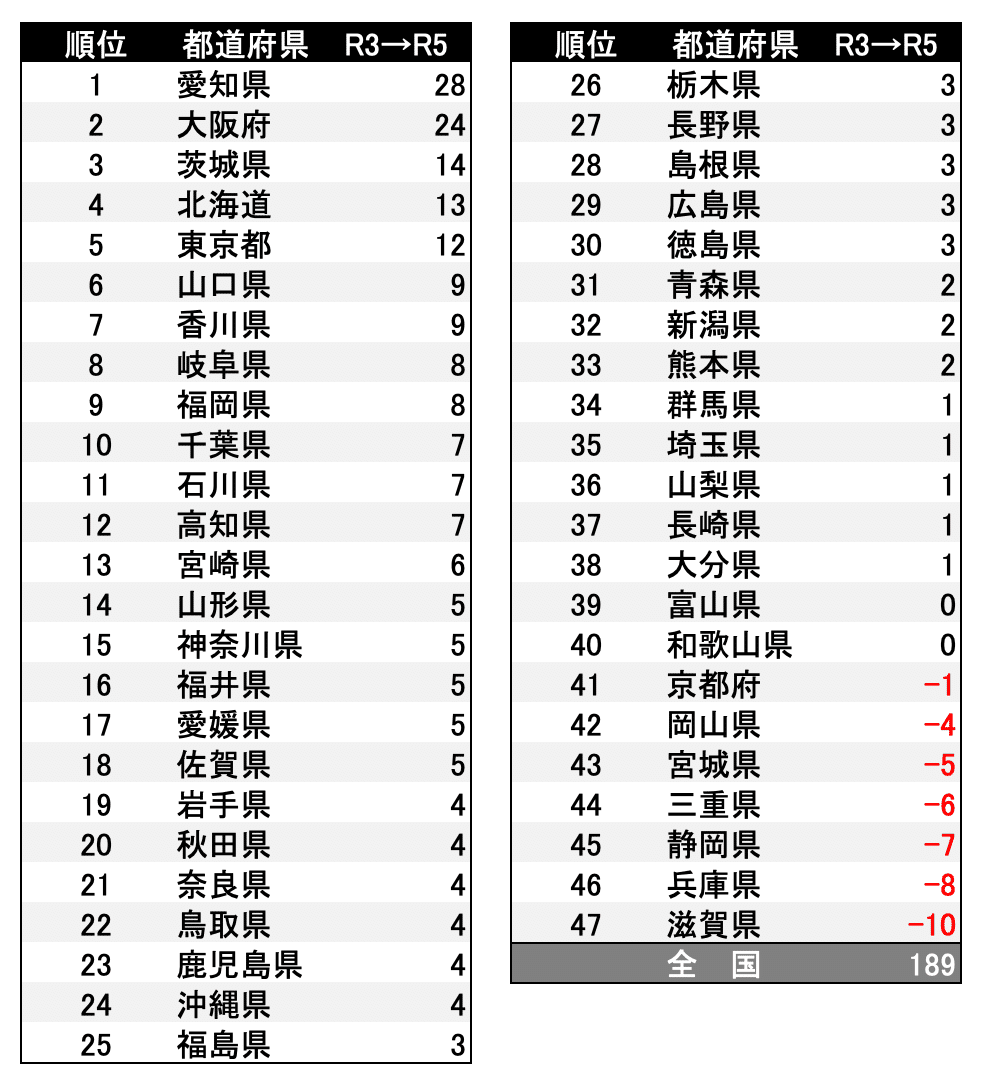

「空白地域」数の変化

まず、R3年とR5年の報告書から、「空白地域」の数を比較してみました。

この2年間で最も空白地域が「解消」されたのは、北海道です。

反対に、空白地域が「拡大」したのは、和歌山県です。

47都道府県中、この2年間で空白地域が「解消」したのは32道府県で、「拡大」したのは6都府県、変化がなかったのは9県です。

全国で見ると、140の市町村が「空白地域」でなくなったようです。

ただ、これらの数値を単純に比較して良し悪しをつけることはできません。

そもそも、各都道府県で母数となる市町村数が大きくことなります。

いちばん多い北海道には188の市町村がありますが、いちばん少ない富山県は15市町村と、12倍以上の差があります。

また、2年間の差がゼロとなっている兵庫県は、この事業がスタートする前から県内のすべての市町村に日本語教室がある「空白地域ゼロ県」ですから、これ以上「空白地域」が減ることがありません。

知らないとわからないことですが、そうした地域事情も含めて、これらの数値の意味を理解する必要がありますね。

日本語教室数の変化

次に、この2年間の日本語教室の増減を見てみます。

いちばん「増えた」のは、愛知県です。

いちばん「減った」のは、滋賀県です。

47都道府県中、この2年間で日本語教室が「増えた」のは38都道府県で、「減った」のは7府県、変化がなかったのは2県です。

全国で見ると、189教室増えたようです。

この報告書からは、その増減の理由はわかりません。

図表1と図表2を合わせて見ると、例えば東京都では、空白地域は4つ減っていますが、教室数は12増えていますので、都内の自治体間での日本語学習機会の差が大きくなっているのかもしれません。

「空白地域」に暮らす外国人数

続いて、「空白地域」に暮らしている外国人住民の数の変化を見てみます。

ちなみに、調査基準日(その年の6月末)の外国人住民数は、R3年が約282.4万人、R5年が約322.4万人と2年間で40万人増えています。

この2年間で、「空白地域」に暮らす外国人住民の数がいちばん「減った」のは、埼玉県です。

反対に、いちばん「増えた」のは、東京都です。

隣り合う都県の差は4万人以上となっています。

ただし、この2年間で、埼玉県で増えた外国人住民が約2.3万人であるのに対し、東京都では約8.5万人と3倍以上の差があることを押さえておく必要があると思います。

また、1年ごとの変化を見てみると、各都道府県で、いつ「空白地域」に暮らす外国人住民が大きく増減したかがわかります。

各地で大きな変化が見られる中で、この間ずっと「空白地域ゼロ」を維持し続けている兵庫県の関係者の皆さんの努力は本当に素晴らしいと思います。

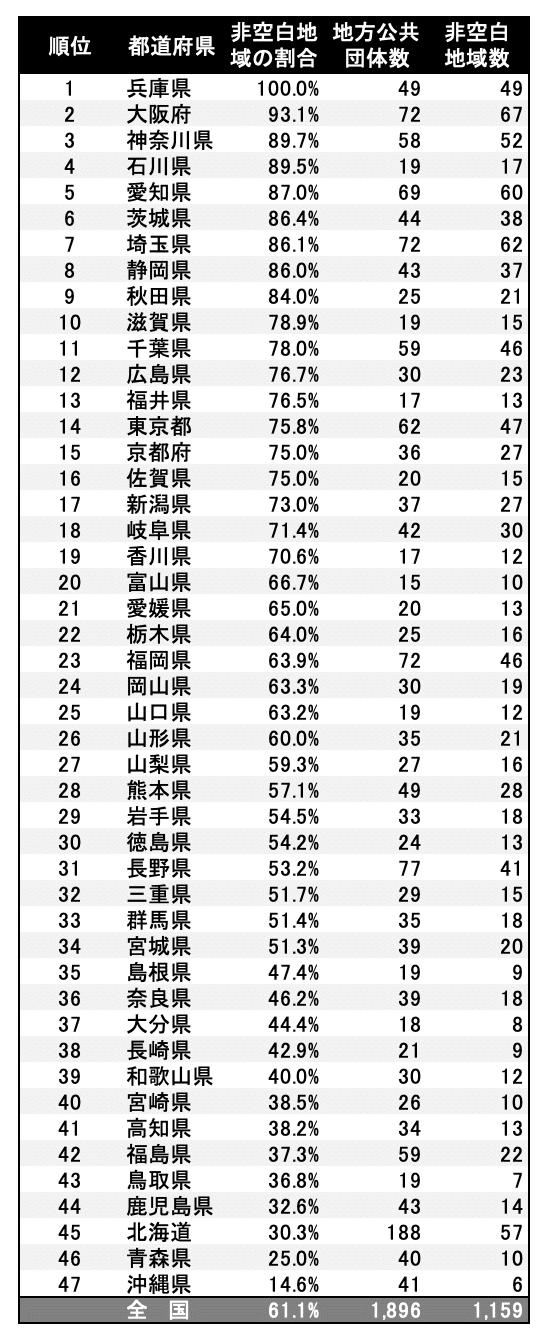

「空白地域」の解消率

長くなりましたが、最後に「空白地域」の解消率をまとめておきます。

1位は言うまでもなく、100%の兵庫県です。

47位は14.6%の沖縄県ですが、有人離島が38もあるので、100%にするのは他県に比べてかなり大変だと思います。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

実態調査報告書には、「空白地域」以外にも、日本語教育人材や日本語学習者などいろいろ取り上げられていますので、また時間のあるときに、過去や他地域と比較しながら、自分のまちの状況をより詳しく知っていきたいと思います。

追伸

データや分析等に間違いなどありましたら、遠慮なくコメント等でご指摘いただけると嬉しいです。