ことばってのは覚えるもんだ(長男からの読み聞かせ)

先日、我が家の長男が寝る直前になって、こういうんです。

「これ、読んであげよっか?」

まぁ、読んでもらいたいか読んでもらいたくないかでいえば、読んでもらいたいもんですよね。

だって彼はまだ字が読めないんですから。

字の読めない彼が本を読むという行為を行えるのかどうかという点が大きく気になったわけですが、それと同時に、どんな風に読み上げるのかという点も非常に気になります。

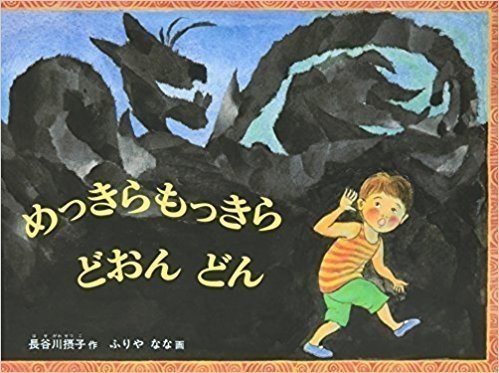

ちなみに彼の読もうとしている本はこちら

内容は、主人公(小学生)が一人歩いている様子から物語は始まります。

いつもとは雰囲気が違う町。周りにいつもはいるはずの友人たちの姿が見えない中、一人て歩いていると、神社にたどり着きます。

やけになった上で歌った唄(タイトルになっている)をきっかけに3人のバケモノと出会い、とても楽しく遊ぶんだけども、母親が恋しくなって「お母さん!」を叫ぶと現実に戻ってきます。

最後には、もう一度遊びたい気持ちがあるけど、唄を忘れてしまったので、もう3人とは会えないというお話です。

それなりにボリュームのある絵本で、ハードカバーの32pです。

出てくる3人の妖怪?お化け?がそれぞれに特徴を活かした遊びを提供するのですが、このお話は、絵本の使い方がダイナミック。場面によっては絵本を縦にして読んだりします。

だから、ただ読むだけではなく、その絵本の使い方を含め、彼がどう読むか。我々、聴衆を引き込む抑揚をつけたストーリー性を提供してくれるのか。

まだ字が読めない彼がどんな読み方をするのかがすごく気になります!

「はじまりはじまり...」と定型的に絵本の読み聞かせを始めます。

「かんたは...」

なんと彼は、繰り返しますが、一文字も読めないにも関わらず(正確にいえば、自分の名前のひらがなは記憶してますが...)、場面によって物語の内容をほぼ全て記憶した状態で一冊読み終えました。

正直、驚きしかありませんでした。他の子供が同じことをしたとしても、僕は同じリアクションになると思いますが、舐めてました。

ストーリーの抑揚についても結構なもので、恥ずかしげもなく、彼は引き込みたいと思ったところではタメを作り、こちらの表情を伺った上で次のページをめくりながら盛り上げるという読み方をしてくれました。

それを誤字を交えて紹介したTweetはこちらです。

毎朝、7:30に挨拶ツイートを皮切りに、気になったニュースを流してるんですが、それに対し松井 博さんがこんな風に反応してくださいました。

...なるほど、と。

我が家には長男を含め、3名の子どもと生活を共にしているわけですが、長男と次男の言語発現は、ふとした瞬間だったことを思えば当然ですよね。

また、彼らが言葉を話すのは、知っている言葉、つまり、僕たち夫婦やそれ以外の大人たちが話している言語を聞き取って、それを口にしているだけなんですよね。

当然といえば当然です。しかし、彼らに対して非常に重要な、そして、僕たち養育者としての資質を最も問われるのは、彼の表現力ではないか、と思うんですね。

読んでくれた長男の表現力は現時点において、僕のそれと似通っており、それを模したものかと思うわけです。

おそらく、僕はこれから今まで以上に表現に磨きをかけ、彼らがワクワクするような本の読み方ができないと、彼らの表現にも支障が出るのではないか...と不安になってきました 笑

いや、わかってるんですよ。子どもが親を越えるのはたやすいもんだということは。今回の件だって、いとも簡単にこちらの予想をはるかに上回るパフォーマンスを発揮してますからね。

過去にエントリを書いてますが、もうすでに訪れたわけです。

現時点でも割と表現力が高めになってる長男の可能性をさらに高めるためには、こちらとしても表現力を高める必要がありますからね。

そうなると、また彼らと行かなければならない場所とかしたいことが増えてきます。

彼らの成長は猛烈な速度で進んでいくわけですが、僕もそれを甘んじて受け入れるだけの情けないオヤジ(ここでいうオヤジは精神的なもので、立場としての父親という意味ではありません。)にはなりたくないと思うわけです。

ことばを覚えるってのが決して楽なものではないことを僕たちは知っています。例えば、これまで全く話していなかった英語やドイツ語をいきなり話せといわれても厳しいのはわかりきっています。

それを彼らは常に生き長らえるためにではありますが、必死に、毎日、とにかく楽しみながら覚えています。その感情は、純粋な好奇心のさらに深いところのような気がしますが、そこがどこなのかはわかりません。

けど、そんなことを考える隙を与えてくれる存在だということがハッキリと分かるので、これからも楽しんでいきたいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!