銃に詳しくない人向け図・解説等まとめ

twitterやprivatterに投稿していたものをまとめました

思いついた時に加筆・増補・編集してます

リンク切れやサムネが表示されない動画も適宜入れ替えたりしています

「創作で銃を出したい(出す必要がある)が具体的にどのような銃を出せばいいのか、どう描けばいいか分からない」という層向けに、ひとつの切っ掛けや取っ掛かりになれば、という意図で書いたものです。

性質上、内容が重複したりして少し冗長になっている部分があります。

(また、全ての銃器を網羅することを目的としたものではありません)

創作で銃を出す場合、基本的には一般名詞の「拳銃」とか「ライフル」で充分だと思っていますが、通常はどういうデザインや性能が想定されるのか分かっていたほうが描きやすい場合もあると思うので、適宜調べて下さい

ページが重いので、動画埋め込みを削除しリンクにした軽量版を作りました

もう少しゆるめというか、俗っぽい記事も書いてみました

https://skeb.jp/@Doe774

skebのリンクを貼っておきます

TL;DR向け早見表

通常は、「リボルバー」「拳銃」「ライフル」「マシンガン」「散弾銃」といった一般名詞でよい。銃は基本的には道具でしかなく、道具としての機能を果たしていればそれでいい(文章表現でハサミと書くときに必要がなければそのハサミのメーカーだとか材質だとかを描かなくて良いのと一緒)。

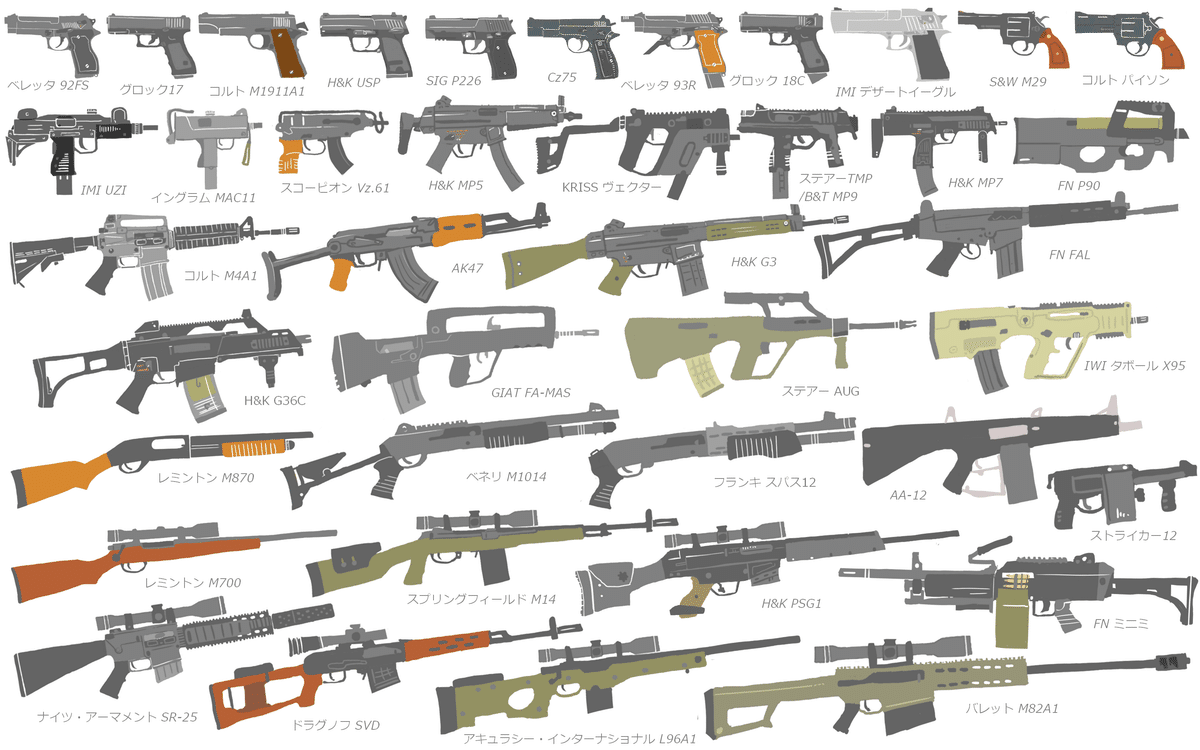

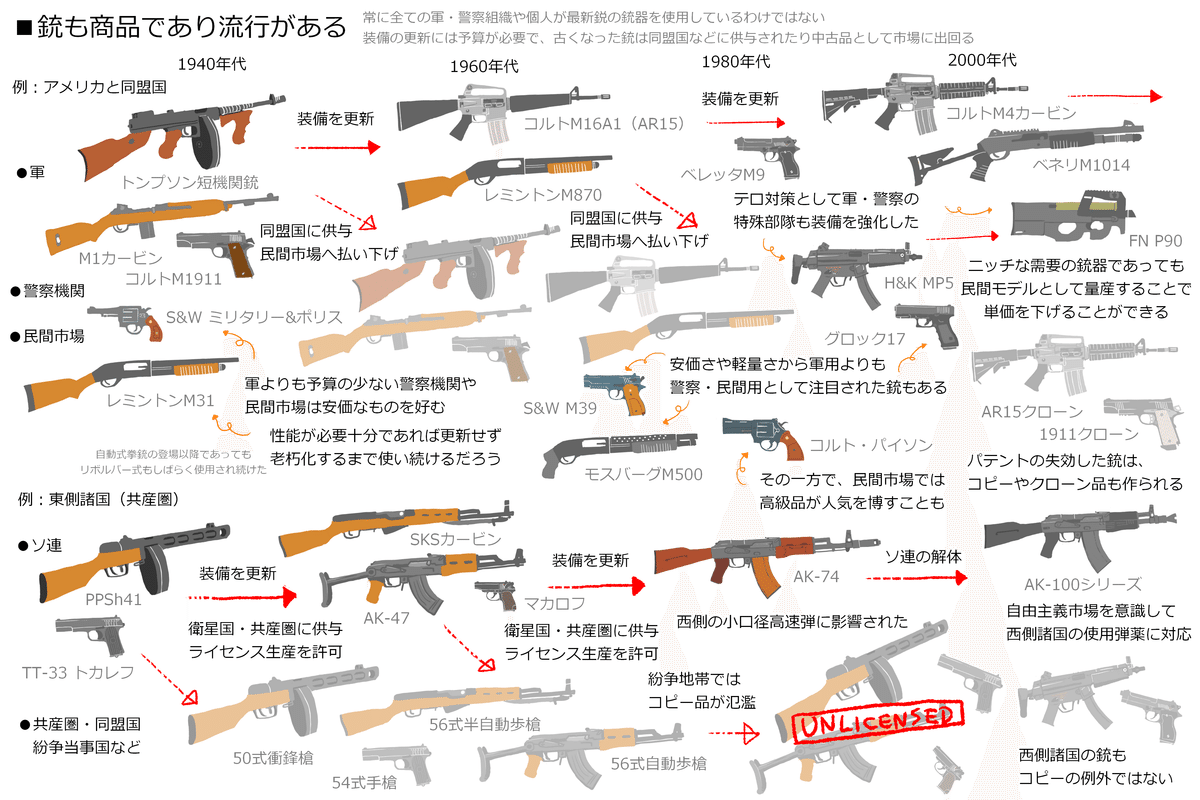

(或いは映画・ゲーム等で使用されるイメージの強い)各年代の標準的な銃をまとめました

各国の軍隊については、その当時の正式装備を参照して下さい

(立体資料が多く描きやすそうなものを優先している場合があります)

よく登場しそうな四十挺の銃(Forty Guns)を適当にまとめました

外見や名称を入り口にしたい人向けです

おおよそ上から順に拳銃、短機関銃、突撃銃、散弾銃、狙撃銃に分けられています

サブマシンガン(マシンピストル)を、簡単な解説をつけて増補しました

警察・法執行機関でもない場合、少し(1世代くらい)古めの銃を持たせたほうが

大規模な戦争が終わったあとの剰余品の供与とか流出品ぽくてそれらしいはずです

分からない場合を想定して、このような分類を試してみました

・例示された銃の位置は個人の主観です

・おおよそ00年代くらいの年代を想像しています

・私の好みはおよそ黄土色の部分です

創作のキャラに持たせる銃をチョイスするにあたって、それが探偵の持つ拳銃なのか軍人の持つ軍用ライフルなのか猟師の持つ狩猟用の散弾銃なのかといった、用途に適った大きさや性能であることはもとより、その銃の年代や国籍が合っていることに留意したい。

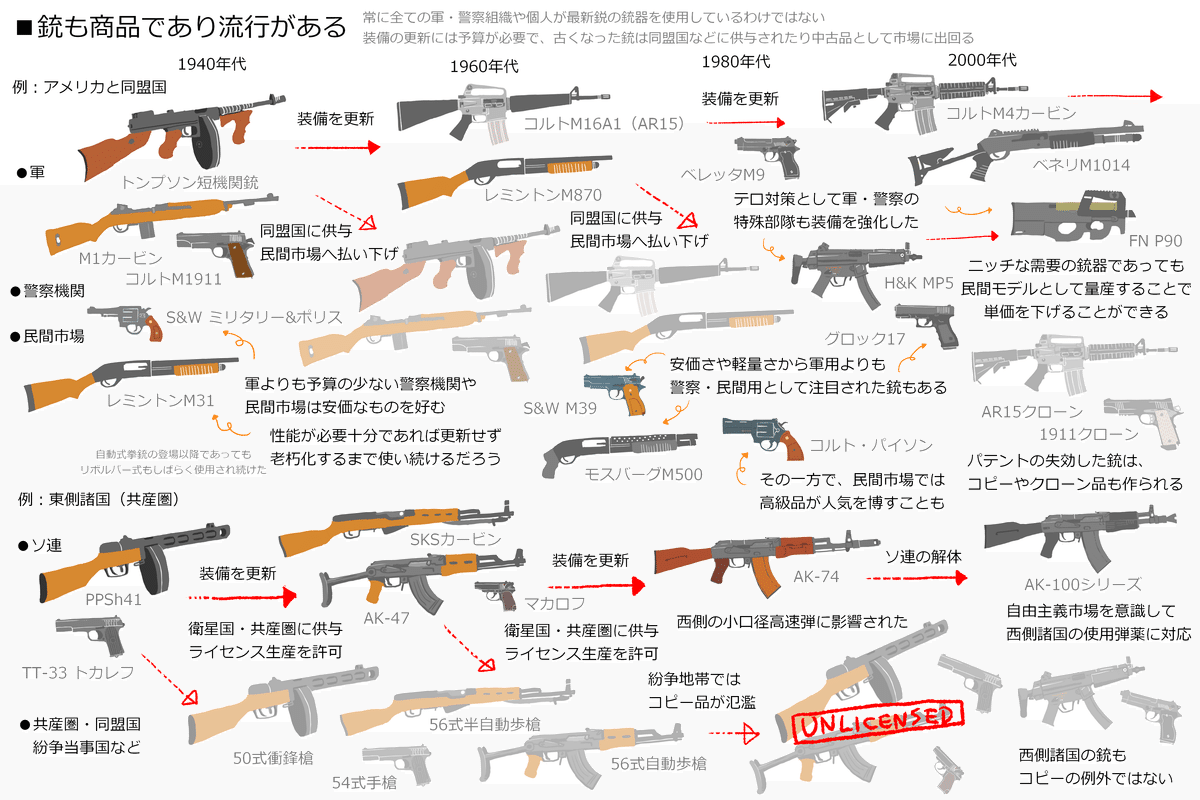

また、価格帯もキャラのイメージを示す重要な指標になってくる。銃もまた流行り廃りのあるファッション的な商品でもあり、登場から数年~十数年ほど経った銃は型落ち品となり中古品が出回ったりして、入手しやすいと言える。軍や警察が装備を更新した際に、古くなった銃は放出され民間市場に流れたり同盟国に供与されることも、ままある。

つまり年代と銃の流行り廃りを意識することによって、登場させる武装組織(暴力装置)が型落ち品の備品を使っている貧乏な組織なのか、予算が付いていて最新鋭の装備を揃えられるような組織なのか、といったイメージの違いを出せる。それは服装や車などの流行り廃りと同じだと思う。

個人であっても、ただ必要があって勧められるままに拘りなく新型のものを買っているのかとか、お金がないので旧い中古品を買わざるをえないとか、単に木と鉄のクラシックな見た目が好きとかプラスチック製で軽いから楽とか、そういったキャラクターの性格や味付けを描写できる。

銃の構え方・銃の構造

銃の名称・数字について

銃の名称は、例えば会社名+商品名or英数字などの事が多い。これはそのまま人間の苗字+名前と同じと考えていい。数字は採用年や口径、会社独自のモデルナンバーや、軍採用順の通し番号、響きの良い数字など色々ある。

例:

コルトM1911:コルト(会社)Model(モデル)1911(採用年)

ワルサーP38:ワルサー(会社)Pistole(拳銃)38(採用年)

グロック18C:グロック(会社)18(モデルナンバー)C(制退器付き)

H&K USP:H&K(会社)Universale Selbstladepistole(汎用自動拳銃)

コルトM4A1:コルト(会社)Model 4(通し番号)A1(改良型1)

AK47:Avtomat(突撃銃)Kalashnikova(カラシニコフ型)47(採用年)

H&K G3A3:H&K(会社)Gewehr(小銃)3(通し番号)A3(改良型3)

FN FAL:FN(会社)Fusil Automatique(自動小銃) Léger(軽量)

FA-MAS:Fusil d'Assaut(突撃銃)de la MAS(サン=テティエンヌ造兵廠)

ステアーAUG:ステアー(会社)Armee Universal Gewehr(汎用軍用小銃)

IMI UZI:IMI(会社)UZI(ウージー;開発者ウジエルに由来)

H&K MP5:H&K(会社)Maschinenpistole(短機関銃)5(モデル番号)

B&T MP9:B&T(会社)Maschinenpistole(短機関銃) 9(口径)

FN P90:FN(会社)Project(プロジェクト)90(年代)

ベレッタM9、スタームルガーSR9、H&K VP9、B&T MP9など、9mm口径の銃には「9」が付く印象がある。これが.45口径だとモデル名の後ろに「45」が付いたりもする(H&K USP45、UMP45)。

散弾銃は12ゲージ口径が多いので、スパス12、サイガ12、ストライカー12、AA-12など名前によく「12」が付くことがある。

「コルト」「ワルサー」「ブローニング」「ベレッタ」「グロック」などの名称は、多くの場合は会社や設計者などの名前であり特定のモデルを指していない。(自動車メーカーでいうと「トヨタ」「フォード」「フォルクスワーゲン」「ルノー」「シトロエン」などと表現するのに近いか)

これらの名前によって「コルトを撃った」「ベレッタを構える」などと換喩することも可能だが、それらの「コルト」や「ベレッタ」が具体的にどの銃を指しているのかは、時代と場所によって変わってくる。19世紀末の「コルト」であればコルトSAAなどのリボルバー拳銃だろうし、20世紀の「コルト」であればコルト1911などの自動式拳銃を意味することを留意されたい。

また、そのキャラクターがどの程度銃に詳しいかによって、銃の呼び方は変わってくる。それを単に「銃」「鉄砲」と呼ぶのか「拳銃」「ライフル」「ショットガン」と呼ぶのかは、そのキャラクターの知識量による。

たとえば軍人や警察官などのキャラクターは、業務上必要であるため教育や訓練によって「ピストル」「ハンドガン」あるいは「ショットガン」「ライフル」「マシンガン」などの銃種を区別できるだろうと考えられる。

そのキャラクターに銃の知識があるのであれば、具体的に「コルト」や「ベレッタ」などの名称、またはより詳細に「コルト1911」「ベレッタ92」などと呼称したり、またキャラクターによっては(名称、口径、スペック、銃種を間違えたりと)誤った知識を披露することもあるだろう。つまり、それら銃の呼称や説明はキャラクターの経歴や知識量によって変わってくる。

例えば、「スミス&ウェッソン」「S&W」には1899年に登場したダブルアクション式リボルバー「ミリタリー&ポリス」の軍・警察用拳銃のイメージがある。これは現代に至るまで最も標準的な回転式拳銃の形式と言える。

軍用拳銃であるコルトM1911やベレッタ92の影で、ダブルアクション式アルミフレーム自動式拳銃であるS&W M39(および複列弾倉式のS&W M59)のバリアントは、グロックが標準的となるまで安価で軽量な警察用拳銃の地位を確立していた。

グロックの影響下で開発されたストライカー式ポリマーフレームオートである「S&W M&P」は、先述の「S&W ミリタリー&ポリス」の名称を継承する形で2005年に発売された。これもグロックと並ぶ事実上標準の地位を確立している。

このように、19世紀末から現代にかけてごく一般的で標準的な拳銃のイメージを持つ「スミス&ウェッソン」「S&W」と一口に言っても、時代によってイメージされる拳銃が異なってくる事が分かる。

弾薬は、弾丸と薬莢から成る。薬莢内には火薬が充填されており、雷管を叩くことで点火する。弾丸は銃身内で加速し射出され、薬莢は薬室に残る。

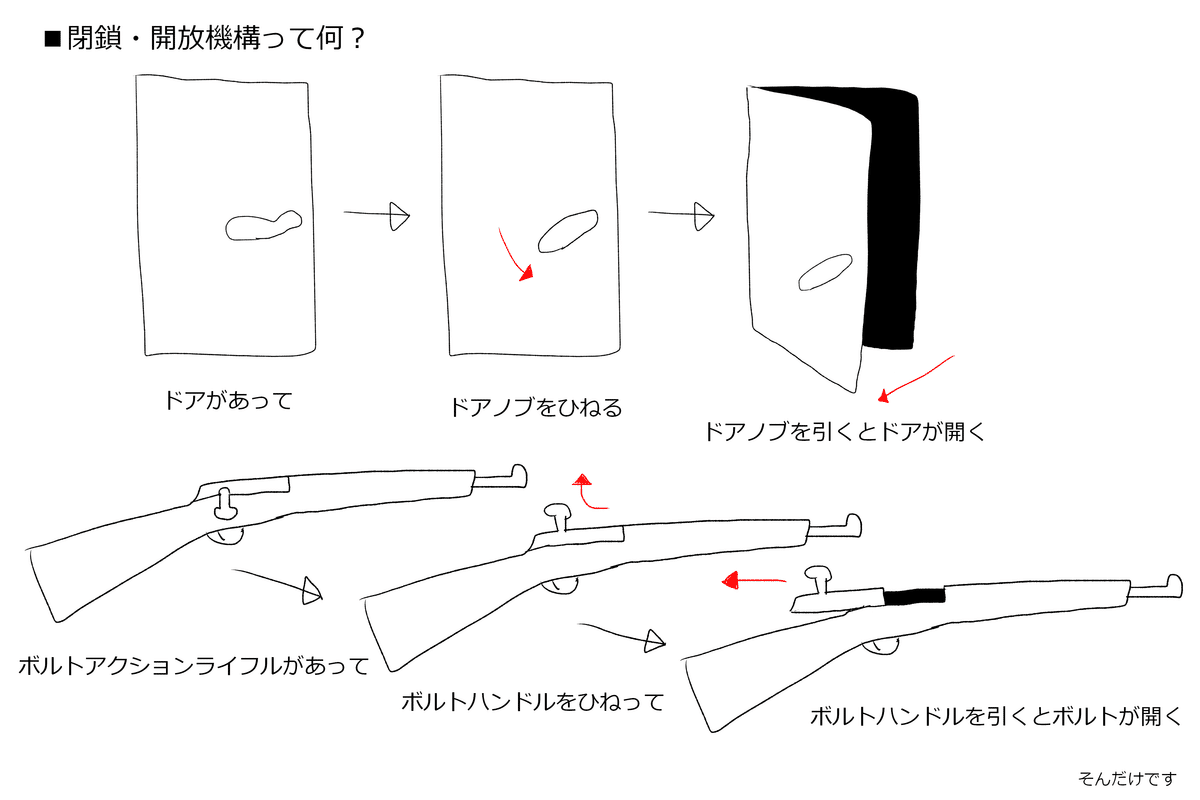

自動式とは、この空薬莢(撃ち殻)を自動で排出する機構を持つ物と言える。手動連発式は、手動で薬莢を排出する。薬莢の排出は、排莢とも呼ぶ。

弾薬の大きさは弾丸の大きさ✕薬莢の長さで示される。(例:9x19mm)

これは運動量の大きさを表す質量✕速度として捉えてみると分かりやすい。

(正確には、運動エネルギー=1/2✕質量✕速度^2)

弾丸が大きいほど質量は重く、薬莢が長ければ火薬量は増え、速度が増す。

一般に同じ火薬量なら、口径が小さいほど速度は増し、貫通力が高まる。

口径が大きいほど衝撃は伝わりやすいが、空気抵抗は増え速度は落ちる。

丸っこくてずんぐりしたほうが拳銃弾、尖ってて細長いほうがライフル弾。

一般的な9x19mm弾と5.56x45mm弾を比較してみると、拳銃弾である9x19mmのほうが弾丸の口径は大きいが、ライフル弾の5.56x45mmのほうが薬莢が長い(=火薬が多い)ことが分かる。

口径はインチ法やメートル法で表記される。(例:.38口径=9mmなど)そして拳銃弾かライフル弾に関わらず、その数字にイメージが付いている。これは広く普及している銃や弾薬の性能のイメージに紐付けられている。

数字が持つイメージの例:

・.22口径:小口径で、高速なピストル弾。やや非力なイメージ。より具体的に.223口径や5.56mmと書くと拳銃ではなくライフルのイメージになる。

・.25口径、.32口径、.380口径:護身用自動拳銃のイメージ。数字が大きいほど威力は増すが、.25は非力、.32でも弱め、.380でほぼ普通という感じ。

・.38口径、9mm:ごく普通のリボルバーや自動式拳銃、サブマシンガン。また.38口径=リボルバーで、9mm=自動式という感じも少しある。

・12ゲージ:普通のショットガン、散弾銃。

・.30口径、7.62mm:威力や貫通力が高いイメージ。普通の猟銃やライフル、狙撃銃、あるいは旧い東側諸国の拳銃やサブマシンガン、突撃銃など。より具体的に.30-06や.308口径と書くと、東側のイメージは消えアメリカや西側の旧い軍用銃や猟銃のイメージになる。

・.357口径、.44口径:マグナム・リボルバー。あるいはオートマグナム。対人用としては威力過剰という感じも。防弾チョッキも撃ち抜けそう。

・.45口径:古き良きアメリカの拳銃というイメージ(西部劇のリボルバーから世界大戦の自動拳銃、サブマシンガンまで)。9mmより大口径だし、反動は大きいけれど、突進してくる相手も止められそう。

・.50口径:大口径ライフルや重機関銃、マグナム拳銃など。人間が通常扱える最大口径という感じ。

例えば「M1911」「P220」だとただの記号だが、「.45口径の8連発」は弾の種類・威力と装弾数といったステータスが分かる。銃をよく知らない人でも8回撃てるのだろうなと分かるし、銃を知っている人なら8連発弾倉のM1911やP220の.45口径バリアント辺りかな? と、充分に推察できる。

また、もし舞台背景の年代とキャラクターの所属が明らかであるなら、わざわざ銃の名前を出す必要はない。例えば60年代中盤ごろの米軍なら「ライフル」でM16、「マシンガン」でM60、「ピストル」ならM1911A1辺りだろうということは殆ど自明であり、あえて固有名詞で区別する必要はない(重ねて言うが、銃を使う人間がその銃の名称を覚えていたり、普段そのように呼んでいるとは限らない。ただ支給されただけの道具だからだ)。

80年代頃より「9x19mm口径、ダブルアクション式、複列弾倉」などの特徴を持つ拳銃は「ワンダーナイン」と総称されるようになった。

これらシグP226、ベレッタ92、Cz75、グロック17などの拳銃は、当時の拳銃と比して倍近い15発ほどの装弾数を持ち、標準的な仕様として各国の軍や警察などに採用され、一般的なものとなった。ライセンス生産品やコピー品はもとより、現代の拳銃の設計やデザインにも影響を与えている。

コルト社のパイソン、コブラ、アナコンダや、ベレッタ社のクーガー、チーター、トムキャット/ボブキャットなど、動物の名前を冠する銃も多く存在する。多くの人にとっては数字の羅列よりも馴染みやすいかもしれない。

特にイラストなどで描く場合、同じグロック17やシグP226などの名称であっても時代によって細かくマイナーチェンジされている場合もあることに注意。グロックは98年の第三世代の登場まで、シグP226は90年代にP226Rの名称で再登場するまでアクセサリーレールを搭載していなかった。

P226Rはアクセサリーレールが一般的になると、P226の名称に戻った。

ベルト・ポーチなど装備類のイメージ

銃に合わせて戦闘服はもちろん、弾薬ポーチ、弾倉ポーチや防弾チョッキなどの装備も進化しているため、頭の片隅に入れておくと良いと思う。

拳銃を携行するためのホルスターは、腰の位置に装着するヒップ・ホルスターが最も一般的。銃の大きさによっては上着の裾で隠すことも可能で、またボトムスの内側に装着するタイプもある。

ホルスターの材質には、革、ナイロン、カイデックスなどがある。固定方法も型にはめて固定するタイプやストラップなどを使用するもの、トリガーガードの内側などに機構的にロックするものなど様々な種類がある。

銃を隠匿携帯(コンシールド・キャリー)する必要がある私服警官や探偵、スパイ等の設定であれば上着で隠せるショルダー・ホルスターもある。

ライフルやショットガンなどの両手持ちの銃(長銃、ロングガン)であっても、比較的コンパクトなサブマシンガンやアサルトカービン、短銃身ショットガンなどであればバッグに収めることも可能だろう。

軍人や制服警官などの装備・装具は腰周りから決まると思う。予備弾倉、ファーストエイドキットなど(軍人なら水筒やスコップ、警官なら警棒や手錠なども)必需品を腰周りに集め、必要があれば予備の弾倉ポーチなどを追加した防弾チョッキや、プレートキャリアなどを装備させるとそれらしい。

個人的には70~00年代まで使えるALICE装備が好き(特に名前が)

■代表的な銃の紹介

一般名詞としての銃器

標準的な「自動式拳銃」「オートマチック」。拳銃の有効射程は、22m~45mまでと言われる。例は現代の自動拳銃の基礎となったコルトM1911と、1990年代以降に軍・警察・民間で広く使用されるようになり、事実上標準となったグロック・ピストル。

ごく一般的な「回転式拳銃」「リボルバー」。20世紀を通して警察や民間に広く使用された。またマグナム拳銃のイメージもある。例はS&W M66。

軍・警察・民間で広く使用される「散弾銃」「ショットガン」。散弾の有効射程は22~45m、スラグ弾(一粒弾)の有効射程は68~90mまでとされる。例は、標準的なポンプアクション式散弾銃のレミントンM870および、セミオート式のM1014。

「短機関銃」「サブマシンガン」は拳銃弾を使用し、フルオート火器としてはコンパクトなイメージもある。特に小型で携行しやすいモデルを「機関拳銃」「マシンピストル」と呼んで区別する場合もある。有効射程は90m~180mくらい。例は西側諸国の軍・警察で使用されるドイツのH&K MP5と、紛争地帯で広く使用されるイメージを持つイスラエルのIMI ウージー。

「個人防衛火器」(PDW)という触れ込みで登場したFN P90は、軍や警察、特殊部隊などで広く使われるようになったイメージがある。専用弾により通常の短機関銃よりも高初速で、ケブラー製の防弾衣を貫通できる。

「突撃銃」「アサルトライフル」は、ライフル弾を使用する。フルオート射撃ができる。現代の歩兵の一般的な装備。有効射程は、モデルにもよるが300~500m程度とされる。例は米国の軍・警察で使用されるM4カービンと、紛争地帯やゲリラに広く供与されたソ連のAK47突撃銃。

プラスチックを多用し軽量化を実現したドイツのH&K G36。現代の銃の主要部品は鋼鉄であることに変わりないが、時代を経るごとに使用される素材も木や鉄から軽合金、そしてより軽量なポリマーなどに変遷している。

後方の銃床内部に機関部を備えることで、銃身の長さはそのままに全長をコンパクトに抑えた「ブルパップ式」アサルトライフルは、20世紀末に近未来的な銃として様々な軍隊に採用された。例はフランスのFA-MASと、オーストリアのステアーAUG。

80年代以降、アメリカのM16に追従して西側諸国が小口径高速弾の突撃銃を採用すると、フルサイズ弾薬を使用する従来の突撃銃や自動小銃をレトロニム的に「バトルライフル」として再評価・再定義する向きも見られた。

例は冷戦初期に西側世界で広く使用されたFN FALや西ドイツのH&K G3、および米軍特殊部隊向けに開発されたFN SCAR-H。

「猟銃」「狙撃銃」としても使用される「ボルトアクションライフル」。通常の狙撃銃が運用されるのは~600m、最大でも800~900m、弾種によっては1kmを超える狙撃も想定される。例はレミントンM700(M24 SWS)。

プラスチック製のサムホール・ストックが特徴的なアキュラシー・インターナショナル社のL96A1は80年代に英軍に採用され、寒冷地仕様のArctic Warfareシリーズが各国の軍・警察・法執行機関に広く使用されている。

セミオート式狙撃銃である「マークスマンライフル」は、ボルトアクション式に比べて精度は劣るが連射性能に秀でている。例はアメリカのスプリングフィールドM14(M21狙撃銃)と、ソ連のドラグノフ狙撃銃(SVD)。

「軽機関銃」「ライトマシンガン」。二脚で据えて安定させるため、有効射程は突撃銃よりもやや長く700~800m、弾種によっては1km程度とされる。例は西側諸国のFNミニミ軽機関銃と、共産圏のPKM汎用機関銃。

「対物ライフル」(アンチマテリアル・ライフル)は遠距離からの爆発物処理や軽装甲、陣地などを標的として運用される。例はバレットM82。

「手榴弾」は安全ピンを抜き、投擲時にレバーが外れて点火する。

「グレネードランチャー」は銃身下部に装着するコルトM203や、6連装のリボルバー式ダネルMGLなどが存在する。

いわゆる「無反動砲」「ロケットランチャー」。後方に燃焼ガスなどを噴射することで反動を相殺する。例はソ連のRPG-7と、米軍のSMAWロケットランチャーおよび使い捨て無反動砲のAT-4。

「機関銃」「マシンガン」の運用は時代や国ごとに異なっているが、次のように区分されていることが多い。

・ブローニングM2のような重機関銃は、陣地防衛または車両・航空機に搭載され用いられる。.50口径(12.7mm)など対物用途を想定される。

・FN ミニミのような軽機関銃は、歩兵分隊に配備され分隊支援火器として使用される。.223口径(5.56mm)など歩兵用突撃銃と弾薬を共用する。

・FN MAGのような汎用機関銃(中機関銃)は、三脚・二脚で重機・軽機に使い分けられる。.308口径(7.62mm)などフルサイズ弾薬を使用する。

既存の突撃銃をベースに、よりフルオート射撃に適するよう熱に強い肉厚な長銃身とし、延長弾倉やドラムマガジンを装着して装弾数を増やし、二脚やウィークハンドで支える銃床などを付加することで軽機関銃としたバリアントも存在する。例は、ソ連のAKをベースとしたRPK軽機関銃や、西ドイツのG3をベースとしたH&K HK21など。

軍や警察などで使用されるノン・リーサル・ウェポン(非致死性兵器)として、電気ショックを与えるテイザー銃、散弾銃などのライオット・ガン(暴徒鎮圧銃)で使用されるゴム弾や催涙弾、また空気圧で非殺傷弾を射出するFN 303ランチャーなどが存在する。低致死性兵器とも言い換えられる。

歴史的な銃器

18世紀までの近代以前を舞台にした歴史ものやファンタジー(異世界もの)などに登場させるなら、火縄や火打石によって点火する単発式の、いわゆる火縄銃やフリントロック式のような「マスケット銃」がイメージされる。

初期のダブルアクションリボルバーであり、安価な護身用拳銃として19世紀半ば頃まで広く普及していたペッパーボックス・ピストル。

古典的な猟銃として世界中で使われている水平二連式散弾銃。

南北戦争で使用されたエンフィールド銃、スプリングフィールド銃などのいわゆるミニエー銃と総称される雷管式ライフルド・マスケットや、後装式のシャープス銃、連発式のスペンサー銃やヘンリー銃などは、いわゆる幕末から明治初期にかけての日本に西洋銃として大量に輸入され使用された。

いわゆる手回し機関銃であるガトリング砲。雷管と金属薬莢の発明が手動連発銃を、また無煙火薬の登場が自動式連発銃を実用的なものとした。

19世紀中頃に登場したレバーアクション式のウィンチェスターライフルは、リボルバー式のコルト.45こと"シングル・アクション・アーミー"と共に「西部を征服した銃」と呼ばれ、軍・警察・民間における西部劇の時代の一般的な銃器だった。

デリンジャーは小型拳銃の代名詞になった。(動画は安全装置の追加されたリプロダクト品)

自動拳銃の黎明期である19世紀末から20世紀初頭にかけてピストルカービンとしても運用されたモーゼルC96は、「モーゼル・ミリタリー」や「ブルーム・ハンドル」(箒の柄)の愛称で知られている。

自動式拳銃の登場以後も、シンプルで分かりやすく必要充分な性能を持つ信頼できるものとして旧来の回転式拳銃も依然使用され続けた。例はアメリカのS&W ミリタリー&ポリスと、大英帝国のウェブリー・リボルバー。

無煙火薬の発明によって19世紀末に登場した機関銃は、やがて近現代の歩兵戦術の要となった。陣地防衛に用いられたマキシムやヴィッカースなどの水冷式機関銃は、のちに歩兵に随伴する空冷式の軽機関銃が登場すると、これらはレトロニム的に中機関銃または重機関銃と呼ばれるようになった。

有名な銃には仇名や愛称も多い。禁酒法時代のマフィアや警察の双方に使われたトンプソン短機関銃は「トミーガン」と呼ばれ、またフルオート射撃時の連射音から「シカゴピアノ」「シカゴタイプライター」とも呼ばれた。

第二次大戦末期に突撃銃が登場するまで、多くの軍隊ではモーゼルKar98Kのようなボルトアクション小銃が主力小銃であり、またブレン軽機関銃のような弾倉式の軽機関銃も広く使われていた。

二脚で据えると軽機関銃として、三脚など銃架で据えると重機関銃として運用するナチス・ドイツの汎用機関銃は、戦後の銃器開発に大きな影響を与えた。例は、MG34および「ヒトラーの電気ノコギリ」MG42。

後方部隊や将校用に開発されたアメリカのM1カービンは、その軽便さから警察・民生用ライフルとしても人気となり、戦後の日本や韓国、南ベトナムを含む西側諸国を中心に広く使用された。

米ソ両国に接収されたナチス・ドイツのMP40(俗に「シュマイザー」)は、冷戦初期にはアジア・アフリカ・中東などの紛争当事国に供与された。

小型な護身用拳銃

短銃身リボルバーを意味する「スナブノーズ・リボルバー」(獅子鼻)は、刑事や探偵はもとより犯罪者や民間の護身用など銃を隠し持つ必要がある人間に使用されてきた。例はS&W M36"チーフス・スペシャル"。

戦後日本の警察組織が使用するニューナンブM60の基にもなっている。

小型で隠し持ちやすい自動拳銃は「ポケット・ピストル」とも呼ばれる。例はヨーロッパの警察や民間でも使用され、冷戦期にはスパイに使用されていたイメージのあるワルサーPPKおよび、20世紀のベストセラー拳銃であるFNブローニングM1910。

コルト・ベスト・ポケットやFNベビー・ブローニングなどの.25オート。ポケットや小さなバッグに忍ばせられるほど小型だが、威力も小さい。

現代のポケット・ピストルは「サブコンパクト」とも呼称され、民間市場における護身用拳銃の地位を確立している。例はスタームルガーLCP。

犯罪者のイメージのある銃

80~90年代に中国製のコピー品が多数密輸され、日本のヤクザの代名詞にもなっているトカレフ拳銃。旧共産圏や紛争地帯にも広く分布している。

「サタデーナイト・スペシャル」とは、アルミや亜鉛合金などで作られた低品質で安価な拳銃の俗称。「ジャンク・ガン」とも呼ばれる。

フルオートが可能なうえ小型で携帯しやすい「マシンピストル」は、戦車兵などの護身用や特殊部隊での運用はもとより、犯罪者やストリートギャング、共産テロリストなどにも使用されるイメージがある。例はアメリカのイングラムMAC10と、チェコスロバキア(共産圏)のスコーピオンVz.61。

閉所での近接戦闘や隠匿携帯のために散弾銃の銃身や銃床を切り詰めた「ソードオフ・ショットガン」は多くの国で違法な改造であり、犯罪に使用されるイメージがある。古くはイタリアン・マフィアによって「ルパラ」(オオカミ狩り/狼のための)とも呼ばれた。

フィクションの記号としての銃

強力なマグナム弾を使用する自動拳銃「マグナムオート」(オートマグ)であるデザートイーグルは、フィクションの記号として広く知られている。

グロックのフルオート・モデルであるグロック18Cは、マシンピストルとして様々なメディア作品に登場している。

米軍に採用されていたベレッタ92(M9拳銃)は、映画やゲームなど様々なメディア作品で二挺拳銃として登場するイメージもある。

トーラス・レイジングブルのような大口径リボルバーの使用する.454カスール弾や.500S&W弾は対人用としては過剰な威力だが、クマやグリズリーのような大型の獲物に対する自衛用のサイドアームとしての需要が存在する。

サプレッサー(消音器、抑声器)が内蔵されたスタームルガーの.22口径はCIAや特殊部隊Navy SEALsなどに使用された。

垂直方向にボルトが動作するクリス・スーパーV機構を搭載し、銃身軸より高い位置にグリップを配置するシェプタルスキー・レイアウトを実現したKRISSヴェクターSMG。特徴的な外見からメディア作品によく登場する。

H&K G36をベースに米軍向けライフルとして開発されたXM8。テストで好成績を収めつつも採用されなかったが、流線型のフォルムは特徴的だった。

P90と同じベルギーのFN社が開発した、前方排莢機構を備えるFN F2000。ブルパップ式の欠点である、市街戦などにおける緊急時の左右スイッチがしづらい問題を克服していると言える。

M1887のようなレバーアクション式散弾銃は珍しいが、映画やゲームの影響でレバーアクションと言えば散弾銃という認識を持っている人も多い。

ブルパップ式散弾銃のケルテックKSG。二本のチューブ弾倉を持つ事で、複数の弾種を切り替え可能とされる。

AK47やRPKをベースにしたサイガ12やヴェープル12モロト、またAA12のようなフルオート・ショットガンは、その過剰な威力やケレン味の強さから映画やゲームなどに登場するイメージがある。

省力化を重視して設計され生産性を高めたイギリスのステン短機関銃は、ナチス・ドイツに対するレジスタンス運動のイメージを持っている。

バラライカやマンドリンの愛称で知られるソ連のPPSh-41は、冷戦初期における主力短機関銃として共産主義勢力に供与された。

第二次大戦の東部戦線において、狙撃手であるヴァシリ・ザイツェフなどの英雄像と共に、モシン・ナガン小銃の狙撃型は象徴化された。

冷戦末期のソ連製消音狙撃銃であるヴィントレス(VSS)は、重い弾頭を持つ専用弾薬によって、ある程度の有効射程と消音性能を両立させている。

90年代に米特殊部隊の要請でサプレッサーやフラッシュライト、レーザーなどの装着を想定して開発されたH&K Mk23および、その原型であるH&K USPは、現代のタクティカル・ハンドガンの基礎となった。

H&K MP5のバリアントであるH&K MP5 SDは、内蔵されたサプレッサーの消音効果の高さを始めとし、G3小銃の機構を転用した精度の高さ、拳銃弾の貫通力の低さに伴う民間人への副次的被害防止などの観点が好まれ、西側各国の軍・警察特殊部隊に広く採用された。

セミオート式精密狙撃銃であるH&K PSG1やその廉価版であるMSG90は、対テロ作戦における特殊部隊向け自動狙撃銃のアイコンとなっている。

低空の航空目標を赤外線/紫外線によって追尾する、いわゆる「撃ちっ放し能力」を備えた携帯式地対空ミサイルのFIM-92スティンガー。

M134ミニガンなどのガトリング銃は通常、車輌やヘリ等に設置して使用するものだが、フィクション作品では両手に抱えて射撃する場合もある。

以下、privatterから一部加筆・編集して転載

■銃火器のおおまかな分類

まず分類は国・地域、各軍隊・警察組織、運用思想、言語ごとに異なっており、そこまで厳密に定義するつもりがないことをご了承ください。

ただひとつの銃は万能な魔法の杖ではなく、用途によって様々な種類がある。拳銃で限定的な狙撃をしようと思うのなら50mがいいところであろうし、だいたい大きければその分長大な弾薬を使うので射程も伸びる。

交戦距離や使用状況をどのように想定するかで携行すべき火器が変わると思うので、最初に選定すべきポイントとして参照されたい。

ゲームは様々な種類の銃が網羅的に登場することから、イメージを掴むのにちょうど良いと思う。(描写が正確でない場合もあるので、参考程度に)

【ざっくり大きさ・射程による分類】

丸っこくてずんぐりしたほうが拳銃弾、尖ってて細長いほうがライフル弾。

一般的な9x19mm弾と5.56x45mm弾を比較してみると、拳銃弾である9x19mmのほうが弾丸の口径は大きいが、ライフル弾の5.56x45mmのほうが薬莢が長い(=火薬が多い)ことが分かる。

↑ 小型・軽量・短射程

・拳銃/ハンドガン、ピストル

……片手で扱えるサイズの銃器 更に小型、中型、大型の分類がある

・機関拳銃/マシンピストル

……およそ拳銃大のサイズで全自動(フルオート)を可能としたもの

~50m

・短機関銃/サブマシンガン

……拳銃弾を使用し機関銃を小型化したもの 三つの世代に区分される

~200m

・(突撃)騎兵銃/(アサルト)カービン

……突撃銃や小銃を短機関銃サイズまで短縮したもの

・突撃銃/アサルトライフル

……短小弾・中間弾薬を使用する全自動火器、冷戦期~現在の主流

~500m

・(自動)小銃/(バトル)ライフル

……フルサイズ弾薬を使用する歩兵用火器の基準

・分隊支援火器、軽機関銃/SAW、LMG

……二脚で据えて使う機関銃 多くは歩兵用火器と同じ弾薬

~800m

・汎用機関銃/GPMG

……二脚で据えれば軽機に、三脚で据えれば重機になる機関銃

・重機関銃/HMG

……大口径弾薬を使用する、三脚で据えるような機関銃

対軽車輌にも使用

~1,800m

↓ 大型・重量・長射程

【弾薬・用途によるその他の区分】

・個人防衛火器/PDW

……拳銃弾とアサルトライフル弾薬の中間の弾薬を使用するもの

・散弾銃/ショットガン

……散弾を発射する物。多くは中折式、ポンプアクション式、自動式など

・マグナム

……通常より装薬量が多くなるよう薬莢長が延長された弾薬を使用する物

・狙撃銃/スナイパーライフル

……狙撃に使用するもの。多くは精度の出やすいボルトアクション式など

・選抜射手ライフル/DMR、マークスマンライフル

……歩兵と随伴する選抜射手が使用する狙撃銃。自動式が多い

・対物ライフル

……大口径弾を使用するライフル。古くは対戦車ライフルだった

・擲弾発射器/グレネードランチャー

……擲弾や榴弾を発射するもの。突撃銃に付けて使うものもある

・ロケットランチャー、無反動砲

……概して装甲車両などに対してロケット弾や砲弾などを発射するもの

・対戦車ミサイル

……地上の戦車など装甲目標に対して誘導ミサイルを発射するもの

・携帯式地対空ミサイル

……低空の航空目標(ヘリコプターなど)に誘導ミサイルを発射するもの

注:現在の用法の「バトルライフル」の呼称は、80年代~90年代ころにかけて銃の雑誌などにおいて、アサルトライフルに対するレトロニムとして呼称され始めたものとされる。「PDW」も同時期に定義されたカテゴリ。

両手持ちの小銃は安定して射撃しやすく、拳銃より技術を習得しやすい。そのため歩兵の主兵装(メインアーム)は小銃であり、拳銃は将校や狙撃手、特殊部隊などの副兵装(サイドアーム)としての使用に留まる。

反面、平時の警察業務では携行のしやすさから、拳銃が基本装備となる。

1/ The 🇺🇸 U.S. Army Rifle Squad organization and equipment after the fielding of the M110A1 SDMR and M17 pistols to Squad/Team Leaders.

— Battle Order (@battle_order) August 25, 2023

Now available as a poster: https://t.co/Fpiddqr7Xw pic.twitter.com/OV1mpcAV4v

2/ In terms of structure, the light infantry's Rifle Squad hasn't really changed since 1985, but there have been some recent changes in equipment since the last time I did this graphic ~4 years ago. pic.twitter.com/Bwd6i32x0x

— Battle Order (@battle_order) August 25, 2023

国や時代によっても異なるが、現代の軍隊の小銃分隊ではアサルトライフルのような主力小銃を基本に、グレネードランチャーを装備する擲弾手、分隊支援火器などの軽機関銃を装備する機関銃手、マークスマン・ライフルを装備する選抜射手が配置されていることが多い。

Take a look at all the equipment LAPD officers are required to carry on their duty belt. Can anyone guess how much it all weighs? pic.twitter.com/Kndy34VGCL

— LAPD Rampart (@LAPDRampart) June 7, 2022

平時の制服警官は国にもよるが、デューティ・ベルトに拳銃、テイザー、フラッシュライト、警棒、手錠、無線機、予備弾倉などを装備している。

アメリカの警察は非常時の装備として散弾銃を使用してきたイメージがあるが、20世紀の終わりから実弾のみならず暴徒鎮圧銃=ライオット・ガンとして低致死性のゴム弾や催涙ガスなどを使用する向きも見られる。(散弾銃は弾薬の種類を切り替えやすいメリットがある)

また90年代のノースハリウッド銀行強盗事件をきっかけにSWAT部隊のみならず通常のパトロール隊もAR-15(米軍でいうM16、アサルトライフル)などのパトロール・ライフルを装備するようになり、重武装化している。

近代の国民国家の暴力装置である軍隊や警察機関は、軍は国防を主眼とし警察は国内の治安維持を目的としているとも言えるが、武器装備の観点から言えばその境界は曖昧になっている(警察の軍事化)。

■広く使われる弾薬とそのイメージなど

オタクは数字の比較が好きだ。銃が伝播するのと一緒に、その使用弾薬も広まっていく。弾薬が無くては銃は役に立たず、弾薬が分かれば、大まかな銃の性能が分かる。使用目的からチョイスしやすくなる。

弾薬の大きさは弾丸の大きさ✕薬莢の長さで示される。(例:9x19mm)

これは運動量の大きさを表す質量✕速度として捉えてみると分かりやすい。

(正確には、運動エネルギー=1/2✕質量✕速度^2)

弾丸が大きいほど質量は重く、薬莢が長ければ火薬量は増え、速度が増す。

一般に同じ火薬量なら、口径が小さいほど速度は増し、貫通力が高まる。

口径が大きいほど衝撃は伝わりやすいが、空気抵抗は増え速度は落ちる。

口径はインチ法やメートル法で表記される。(例:.38口径=9mmなど)そして拳銃弾かライフル弾に関わらず、その数字にイメージが付いている。これは広く普及している銃や弾薬の性能のイメージに紐付けられている。(印刷の紙のサイズでA6判とかB5判というと、文庫本とか雑誌のイメージが想起されるのに近いか)

数字が持つイメージの例:

・.22口径:小口径で、高速なピストル弾。やや非力なイメージ。より具体的に.223口径や5.56mmと書くと拳銃ではなくライフルのイメージになる。

・.25口径、.32口径、.380口径:護身用自動拳銃のイメージ。数字が大きいほど威力は増すが、.25は非力、.32でも弱め、.380でほぼ普通という感じ。

・.38口径、9mm:ごく普通のリボルバーや自動式拳銃、サブマシンガン。また.38口径=リボルバーで、9mm=自動式という感じも少しある。

・12ゲージ:普通のショットガン、散弾銃。

・.30口径、7.62mm:威力や貫通力が高いイメージ。普通の猟銃やライフル、狙撃銃、あるいは旧い東側諸国の拳銃やサブマシンガン、突撃銃など。より具体的に.30-06や.308口径と書くと、東側のイメージは消えアメリカや西側の旧い軍用銃や猟銃のイメージになる。

・.357口径、.44口径:マグナム・リボルバー。あるいはオートマグナム。対人用としては威力過剰という感じも。防弾チョッキも撃ち抜けそう。

・.45口径:古き良きアメリカの拳銃というイメージ(西部劇のリボルバーから世界大戦の自動拳銃、サブマシンガンまで)。9mmより大口径だし、反動は大きいけれど、突進してくる相手も止められそう。

・.50口径:大口径ライフルや重機関銃、マグナム拳銃など。人間が通常扱える最大口径という感じ。

2022年に登場した.30スーパーキャリー弾は、実際の弾丸径やランド径は.32ACPのものに近いが.30口径と表現されている。.32という数字は護身用のやや非力な.32ACPを想起させ、それに対し.30という数字は初速の速い、軍用の.30口径ライフル弾や貫徹力の高いトカレフ弾などを連想させる。

弾丸自体にも様々な種類があるが、有名なものにフルメタルジャケット弾とホローポイント弾がある。

フルメタルジャケット弾は鉛を銅などでコーティングした弾丸で、着弾時の弾丸の変形を防ぐため結果、貫通力が高い。

ホローポイント弾は弾頭が空洞になった弾丸で、着弾時に変形(マッシュルーミング)を起こしエネルギーを対象に伝えるが、やや貫通力は劣る。

ハーグ陸戦条約では締結国同士での交戦時に不必要な苦痛を与える兵器の使用を禁止しており、戦争では通常フルメタルジャケット弾が使用される。

警察や対テロ戦争では(貫通による二次被害=コラテラル・ダメージを避ける意味もあるが)、ゲリラやテロリストなどの非正規兵、平時の犯罪者はハーグ陸戦条約の範疇ではないため、ホローポイント弾も使用されている。

【ピストル弾薬】

弾薬の威力や貫通力などを比較した動画は星の数と同じだけある

・.22LR (5.6×15mmR)

……射撃訓練用、プリンキング(射撃趣味)用、害獣駆除用、暗殺用など。スタームルガー社のMkI、MkIIピストルや10/22ライフル、アーマライトAR-7ライフル、コルト・ウッズマンなど民生用のベストセラーがある。非力とされるが薬莢長は長いため.25ACP(6.35×16mmSR)よりも初速とエネルギーは高い。もちろん銃であるから殺傷能力を有している。サプレッサー(消音器、抑声器)との相性もいい。アメリカで生産された弾薬の半分が.22LRとも言われる。.22LRに限らないが、拳銃よりも銃身長の長いライフルから発射された場合、その初速と射程は伸びる。

・.32ACP(7.65×17mm SR)、.380ACP(9x17mm)

……小型拳銃に広く使われる。上記の.22LRはリムファイア・カートリッジ(縁打ち式とも。薬莢底部の外周=ヘリに撃発用の火薬が詰められており、それを叩いて激発する)でやや不発が多いとされるのに対して、これらはセンターファイア式(薬莢底部の真ん中に雷管がある)なのでその点ではやや信頼性に優るか。古くはブローニングM1903/08、FN M1910、ワルサーPPK、ベレッタM1934などに使用される。

.32ACPの銃は、より威力に優れた.380ACPのバリアントが提供されることも多い。フルオート射撃時の安定性を考慮し、マシンピストル用として運用されることも(イングラムM11、スコーピオンVz61など)ある。

アメリカの民間市場では自衛用として.380ACPの小型拳銃の人気も高い。近年ではスタームルガーLCP、S&W ボディガードなど。ちなみにACPとは「オートマチック・コルト・ピストル」の略であり、かのジョン・ブローニングの設計した弾薬でもある。

・7.62x25mm

……旧共産圏で一般的な弾薬。元々はドイツのモーゼルC96用に設計されたが、それを好んだロシア(ソ連)がコピーして使用した。有名な銃に、モーゼルC96(フルオートモデルのM712)、トカレフTT-33、PPSh41短機関銃、PPS43短機関銃など。

ボトルネック形状の装薬量の多さから初速が高く、またソ連製の弾薬には材料費を抑える目的で鉄芯が使用され、結果として貫通力が高まっている。ソ連が9mmマカロフ弾を後継に採用したが、中ソ対立があったため中国共産党ではそのまま広く使用され続けた。

・9mmマカロフ(9x18mm PM)

……旧東側諸国で一般的な弾薬。銃の機構を閉鎖機構の不要な単純なブローバック式にできるよう、やや少なめの装薬量に抑えている。マカロフ拳銃、スチェッキンAPSマシンピストル、PP-19ビゾン短機関銃、PM-63 RAK、スコーピオンVz65など。

ちなみに西側の9x19mmパラベラム弾との互換性はない(こちらは弾丸径が9.2mm程度とやや大きめである)。.380ACPと同程度の威力。

・9x19mm

……ヨーロッパで一般的な弾薬。9mmパラベラム弾とも。NATOの標準弾薬。軍用ではこのクラスの弾薬が使用される事が多い。

有名な拳銃にルガーP08、ワルサーP38、FNブローニングハイパワー、S&W M39/59、H&K P7、スタームルガーP85/95、ベレッタ92FS/93R、グロック17/18C/19/26、SIG P226、H&K USP、ワルサーP99、MP-443/446、S&W M&P、スタームルガーSR-9など、枚挙に暇がない。

短機関銃での使用は、『シュマイザー』ことMP40、ステンMKII、UZI、スターリングSMG、MAT-49、カールグスタフ m/45、S&W M76、ベレッタM12、ワルサーMPL/MPK、H&K MP5、ステアーTMP/B&T MP9など多数。

またコルト・コマンドーやステアーAUG、タボールX95などのアサルトライフルでは9mm仕様のバリアントが提供されていることもある。

・10x25mmオート、.40S&W(10x21mm)、.357SIG(9x21mm SIG)

……9mmパラベラム弾の威力不足が叫ばれた時代に、より大口径または高初速の弾薬が求められ開発された弾薬。10mmオート弾の全長は長く、結局.45ACPを使用する拳銃クラスの大きさを必要としたため、9mm弾用拳銃が広く普及している情勢において、10mmオートは中途半端とされ普及しがたかった(結局.45ACPクラスの大きさの拳銃になるなら、わざわざ高価で、口径の小さい弾薬を使用する必要はないという判断)。

そのため.40S&Wは9mm拳銃の銃身などを交換して使用できるよう、全長を短くする形で開発された。.357SIGはその.40S&Wを更にボトルネック化し、リボルバー用の.357マグナム弾と同等の威力を持たせる意味で作られた(一般に装薬量が同じなら、口径の小さい=弾頭が軽いほうが初速は高まり貫通力が増す)。

ちなみにこの経緯から、10mmオートの銃では全長の短い.40S&Wをそのまま使うことができる(ようだ)。10mmオートはM1911系など.45ACPクラスの拳銃のバリアントとして、.40S&Wと.357SIGは9mmクラスの拳銃のバリアントとして提供されることが多い。

.40S&Wは一時期、警察機関での採用が多かった印象。現在では9mmパラベラムへの回帰が始まっている。

・.45ACP (11.43x23mm)

……米軍採用のコルトM1911の弾薬。米軍は19世紀末フィリピンでモロ族と対峙した際に、当時の9mm口径リボルバーを全弾発射したが薬物で麻痺した現地住民はそれでも攻撃をやめず、米兵たちに9mmの非力さを実感させた(命中しなかっただけとも言われるが)。そのトラウマがあり、西部開拓時代に採用されていた.45口径のリボルバー(コルトSAA)を引っ張り出し、その.45LC(ロングコルト)弾を自動拳銃用に設計し直したものが、.45ACPという弾薬である。

アメリカで長らく使用されていることもあり、9mm弾より「マン・ストッピング・パワー」(銃弾のエネルギーを充分に伝え、突進する人間を止める力)に優れると言われている。それは定かではないが9mmパラベラム弾よりも重い弾頭を持つことは確かで、貫通力が高すぎると銃弾の持つエネルギーを充分に対象に伝えきれないかもしれない。しかしながら、9mmパラベラム弾の高初速・軽量弾頭と.45ACP弾の低初速・重量弾頭は計算するとほとんど同じではある(威力=重量✕速度と捉えてみると分かりやすい)。

ただし音速以下の初速であることからソニック・ブームが発生せず、サプレッサー(消音器、抑声器)との相性はよい。H&K Mk23、USPの.45口径バリアント、H&K UMPの.45口径バリアント、KRISSヴェクター短機関銃など米軍採用を見越し、近年開発された銃も多い。

古くはコルトM1911、コルト/S&W M1917リボルバー、トンプソン短機関銃、M3グリースガン短機関銃、イングラムMAC10など。

・5.7x28mm、4.6x30mm

……FN社、H&K社が開発したPDW(個人防衛火器)弾。軽い弾頭をボトルネックの薬莢から高初速で射出することによって、防弾衣への貫通性能を高めている。もともとは冷戦期に後方人員(非戦闘員)が拳銃弾を使用するピストルやサブマシンガンしか装備していなかった事を危惧した西側諸国が、空挺降下し後方を直接攻撃するような戦術に対抗できるよう、ライフル並みの射程と貫通能力を持たせる意図で開発された。

実際にはそのような事態は起こらず冷戦は終結したが、その後は弾薬の特性を買われ特殊用途の銃・弾薬として一部普及した。

代表的な銃にFN P90およびFN Five-seveN、H&K MP7。他社製の銃はFort-28、スタームルガー57、AR-57など数は少ないが、近年NATO正式弾薬として採用され普及しつつある。

・5.8x21mm DAP92 (亜音速弾:DCV05)

……92式手槍(QSZ-92)、06式微声手槍(QSW-06)、および05式微声冲鋒槍(QCW-05)、05式軽型衝鋒槍(QCQ-05)で使用される中国人民解放軍のピストル弾薬であり、西側のPDW弾に相当する性能の弾薬。

・.38スペシャル(9x29mmR)、.357マグナム(9x33mmR)

…….38スペシャルは一般的なリボルバー用弾薬。.357マグナムは禁酒法時代に重武装化するギャングやマフィアの防弾チョッキに対応するため、貫通力を上げる目的でその装薬量を増やすため薬莢長の伸ばされた弾薬(正確には、.357マグナム弾によって.38スペシャル専用の銃を破壊してしまわないよう装填できないようにしている)。

このため.357マグナムを使用するリボルバーは基本的に.38スペシャル弾を使用することが出来る。代表的なものとしてS&W M19、S&W M586、コルト・パイソン、スタームルガー・ブラックホーク、スタームルガー GP-100、マーリンM1894Cレバーアクションライフルなど。

・.44マグナム(10.9x33mmR)

……ダーティハリーいわく『世界最強の拳銃』。少なくとも71年当時民間で販売されている弾薬に限ってはそうだった。

.357マグナムと.38スペシャルの関係性のように、.44スペシャル(10.9x29mmR)という弾薬も存在する。エルク(鹿)のサイズほどの狩りにも使用でき、狩猟時のサイドアームとして使われる場合がある。

代表的な銃にS&W M29、コルト・アナコンダ、スタームルガー・レッドホーク、マーリンM1894レバーアクションライフルなど。

・.50AE(12.7×33mm)、.454カスール、.500 S&Wマグナム(12.7×41mmSR)

…….50AEは.357マグナムや.44マグナムを使用するデザートイーグルの口径バリアントとして開発された。

.454カスール(11.5x35mmR)は59年にコルトSAAなどに使われる.45LC弾(11.43×33mmR)を基に開発されたワイルドキャット・カートリッジ(ガンスミスが改造し、特定の性能に特化させたカスタム弾薬。多くの場合量産・市販されていない)であり、規格外の弾薬であった。

.500 S&Wマグナムはそれらを超えるよう威力に特化して造られた弾薬であり、使用する銃にS&W M500、タウルス・レイジングブルなどがある。

【ライフル弾薬】

三大突撃銃たるM16、AK47、G3は、それぞれ5.56x45mm、7.62x39mm、7.62x51mmといった代表的なライフル弾と共に広く普及した。

・5.56x45mm NATO(.223)

……米軍のM16ライフルを始めとするNATO加盟国で標準となっている小口径高速弾。M16ライフルの弾倉自体も、STANAGマガジンとして標準化しており各国の小銃はM16ライフルの弾倉をそのまま、あるいはアダプターを介して使用することが出来るようになっている。

コルトM16、スタームルガーMini 14(AC-556)、ステアーAUG、H&K G36、SA80、IMIガリル、タボールAR21など。軽機関銃(分隊支援火器)としてFN ミニミやストーナー63、CIS ウルティマックス100など。近年はロシア製のAKシリーズもAK-102など、この口径のバリアントを販売している。

・7.62x51mm NATO(.308)

……第二次大戦の米軍で使われていた7.62x63mm(.30-06)を短縮する形で作られたフルサイズ弾薬。砂漠地帯の戦闘で5.56mm弾の射程・威力不足が問題となった際(実際は照準器を搭載していない銃での射撃において命中していないだけだったと言われているが)、その射程・威力の高さが見直され復権している。狙撃銃や汎用機関銃でも使用される。

代表的な小銃にH&K G3、FN FAL、スプリングフィールドM14、FN SCAR-Hなど。汎用機関銃にサコーM60、H&K HK21、FN MAG、ラインメタルMG3など。狙撃銃としてはレミントンM700、ウィンチェスターM70、スプリングフィールドM21、H&K PSG-1、ステアー・スカウト、アキュラシー・インターナショナル L96A1など。武装ヘリなどに搭載されるM134ミニガンなどもこの弾薬を使用する。

・.30カービン弾(7.62x33mm)

……第二次大戦時の米軍において、小銃では重たすぎるが短機関銃や拳銃では心許ない後方人員や将校向けに、M1カービン銃と共に開発・採用された。上記のPDW弾の走りとも言える。

現在ではリボルバー拳銃、レバーアクション小銃、一部の自動小銃でも採用されている。代表的な銃にウィンチェスターM1/M2カービン、IMI マガル、スタームルガー・ブラックホークなど。

・7.62x39mm(M43)

……AK-47で使用される弾薬。元々はSKSカービン用に作られた。トカレフ用の弾薬である7.62x25mmと同様に材料費の節約のため鉄芯が使用されており、結果的に貫徹力が高まっている。突撃銃にSKSカービン、AK-47、AKM、軽機関銃・汎用機関銃にRPD、RPKなど。

・5.45x39mm(M74)

……AK-74で使用される小口径高速弾。NATOの5.56mm弾に対抗する目的で開発された。鋼の芯に加え弾丸内に空洞を設けることで人体などのソフト・ターゲットへの着弾時に弾頭が横転する仕組みになっており、その殺傷力の高さから『毒の弾(ポイズン・ブレット)』とも呼ばれる。上記の5.56mmNATO弾SS109(M855A1)などもこれと同じような(弾頭の重量バランスによって似た効果を得る)構造を持っている。AK-47と7.62x39mm弾に比べて、第三世界での普及度は低いとされる(弾薬の製造ラインが共有できないため)。

・7.62x54mmR

……ソ連・ロシアが19世紀末から使用しているフルサイズライフル弾薬。自動式に向かないリムド弾薬ではあるが長く使用されている。モシンナガンM1891/30ボルトアクション小銃やDP28軽機関銃、トカレフSVT-40半自動小銃、ドラグノフSVD狙撃銃、PKM汎用機関銃など。

・7.92x57mm(8mmマウザー)

……ドイツが19世紀末から使用するフルサイズ弾薬。モーゼル小銃やZB26軽機関銃が各国でベストセラーとなったため、今でも使用されている。モーゼルKar98K小銃、ZB26軽機関銃、ワルサーGew43半自動小銃、FG42軽機関銃、MG42汎用機関銃などドイツ軍の銃器が多いが、戦後のユーゴスラビア製ツァスタバM76狙撃銃、エジプト製ハキム・ライフルなども存在する。

・7.92x33mm(8mmクルツ)

……ナチス時代のドイツが世界初のアサルトライフル弾薬として開発した短小弾。MKb42、MKb43およびMP43、StG44など一連のStG44シリーズで使用される。戦後はソ連の7.62x39mm弾に影響を与え、各国でもテスト弾薬として使われたが新規の小銃は(試作品を除いて)ほとんど開発されていない。ただし余剰品などが一部紛争地域で未だに使われている写真もある。

・5.8x42mm

……95式自動歩槍(QBZ-95)、03式自動歩槍(QBZ-03)、88式通用機槍(QJY-88)、95式班用機槍(QBB-95 LSW)、88式狙撃歩槍(QBU-88)等で使用される中国人民解放軍の標準ライフル弾薬。

・7.5x54mm MAS

……フランスのMAS 38ボルトアクション小銃、MAS 49自動小銃やAA-52 汎用機関銃に使用されるライフル弾。NATOが標準弾薬を5.56mm弾に定め、フランスも主力小銃をFA-MAS突撃銃に選定したことから旧式になったが、FR F1狙撃銃でも使用されている。

・9x39mm

……音速を超えない低初速・長射程の消音狙撃用弾薬としてロシアが開発した。重い弾頭を撃ち出すことで初速を抑えている。ヴィントレスVSS、AS Val、SR-3、9A-91など。

・7.62x35mm(.300 AAC BLK)

……ロシアの9x39mmと同様に重い弾頭によって初速を抑え消音効果を高めた弾薬。AAC ハニーバジャーと共に開発された。

・6.8x43mm SPC

……5.56mmの威力と射程が問題視された時期に、5.56mmNATO弾と7.62mmNATO弾の中間の性能を目指して作られた弾薬。STANAG弾倉をそのまま使える、銃身などの交換だけで換装できるなど配慮されていたが、普及しなかった。

・.338 ラプア・マグナム(8.6x70mm)

……7.62mmNATO弾よりも高威力・長射程を目的として開発されたマグナム・ライフル弾。

・6.5mmクリードモア

……7.62mmNATO弾よりも有効射程が長く高精度の狙撃用弾薬。

・.277 FURY(6.8x51mm 共通弾)

……米軍の次世代分隊火器(NGSW)プログラムにおいてXM5カービン(2023年よりXM7に改名)およびXM250軽機関銃と共に選定された弾薬。従来の真鍮と一部に強靭なステンレス鋼を使用するハイブリッド弾薬であり、7.62x51mm NATO弾より高い銃口初速とエネルギー、および長射程を実現している。2023年より納入予定であり、運用テストは2024年の予定。

・12.7x99mm NATO(.50 BMG)

……重機関銃や対物ライフルに使用される大口径弾。M2ブローニング重機関銃、バレットM82A1対物ライフルなどで使用される。警察・特殊部隊用途としては、旅客機の防風ガラス越しに狙撃するような状況での運用などが想定されている。

・12.7x108mm

……東側諸国における.50BMGと同等の弾薬。DShK重機関銃、NSV重機関銃など。

分隊支援火器のFN ミニミ(M249)、汎用機関銃のFN MAG、一世紀近く使用され続ける重機関銃のブローニングM2。

【散弾】

散弾の口径は12ゲージを基準として、10ゲージは大型獣向けの大口径、16ゲージはマイナー、20ゲージは低反動の初心者向けというイメージ。

口径は12ゲージが最もポピュラーなので、弾丸の種類のほうに注目する。

・バードショット弾

……小粒の弾を多数(数十個~数百以上)発射する。

・バックショット弾

……6mm~9mm程度の弾丸を6~9個程度発射する。軍用では12ゲージ口径のダブルオー・バック(00B、8.4mm弾を9粒)などがよく使用される。

・スラグ弾

……一粒弾。口径が大きいため遠距離では威力が落ちる。蝶番などを撃ち抜いてドアを破る用途にも使われるため『マスターキー』とも呼ばれる(アサルトライフルの銃身下部に装着する散弾銃のことも、俗に『マスターキー』と呼ぶ。レミントンM870、M26 MASSなど)。

・ゴム弾、ビーンバック弾

……暴徒鎮圧用低致死性弾薬。ゴムなどの素材や布袋に入った小さいお手玉のような形状によって貫通しないよう調整されているが、至近距離や当たった箇所によっては重症や致命をもたらす危険性もある。

・ドラゴンブレス弾

……焼夷弾。マグネシウムに着火し、花火のように派手な火花を散らす。

・フラグ弾

……フルオート式散弾銃AA-12と共に開発された12ゲージ口径榴弾。FRAG-12とも。

突撃銃の下部に装着するマスターキー・ショットガン。

焼夷弾であるドラゴンブレス弾の射撃。軍や警察で用いられた記録はない。

【グレネード弾】

・40x46mmグレネード

……低腔圧で射出するグレネード。HE(高性能炸薬弾)、HEDP(多目的榴弾)、催涙弾などがある。対人や対軽装甲目的で使用される。

代表的なものにコルトM79、H&K HK69、B&T GL-06、アンダーバレルグレネードランチャーとして(小銃の銃身下部に装着するもの)コルトM203、H&K M320、FN40GLなど。南アフリカのダネルMGLは六連装リボルビング弾倉を備える連発式である。

・40mmケースレス擲弾

……ソ連・ロシア製のGP-25/GP-30などで使用される擲弾。

・22mmライフルグレネード

……NATOで標準化されている小銃擲弾。銃口に被せて擲弾を射出する。低腔圧の40mmグレネードより初速・対装甲性能において優る。

・25x40mmエアバーストグレネード

……かつて米軍で試験運用されていたXM25 IAWSグレネードランチャーで使用されていた空中炸裂弾。レーザーレンジファインダーで対象との距離を測定、グレネード弾自体に起爆位置を入力する。発射された擲弾は空中で炸裂しより広範囲に被害をもたらす。実戦での評価は高かったが、暴発事故により開発中止になった。

手榴弾(グレネード)には防御用、攻撃用、非殺傷など様々な種類がある。

突撃銃の下部に装着する、アンダーバレルグレネードランチャーのM203。

空包で射出する、小銃擲弾(ライフルグレネード)の使用イメージ。

米軍で試験的に運用されたXM25エアバーストグレネードランチャー。

■安全装置と安全管理

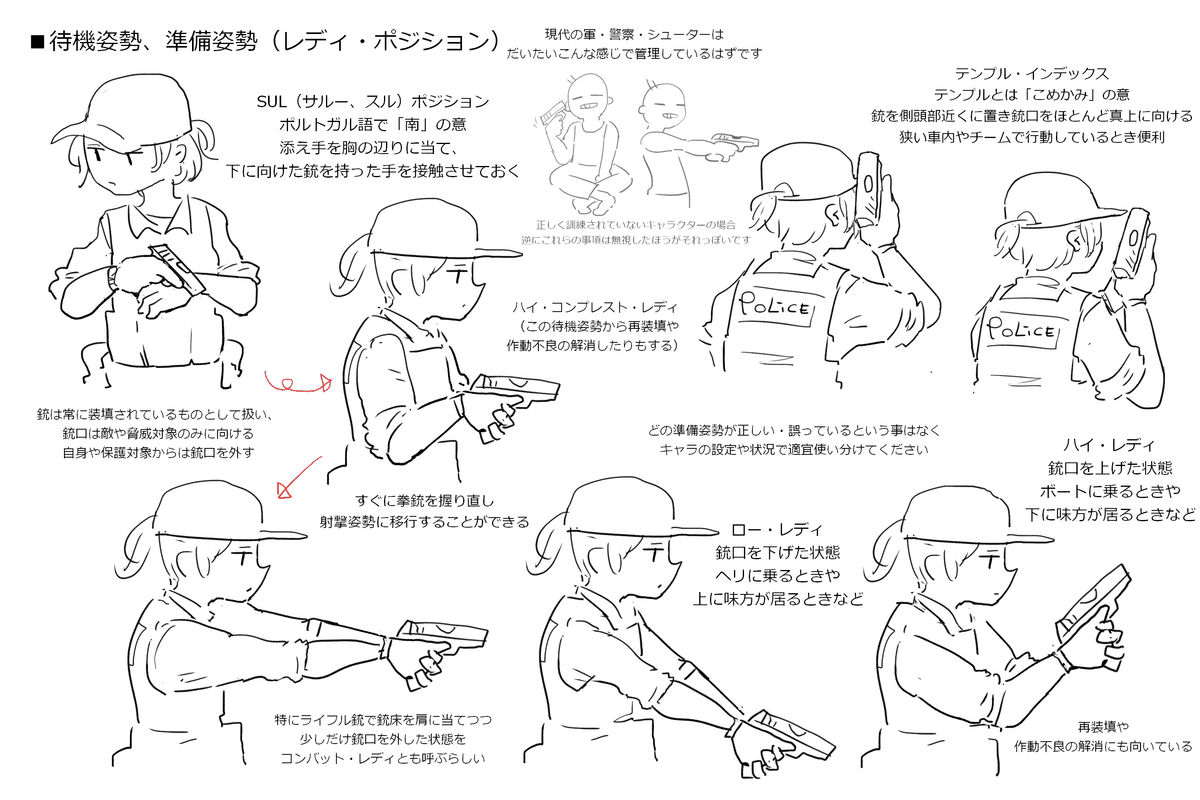

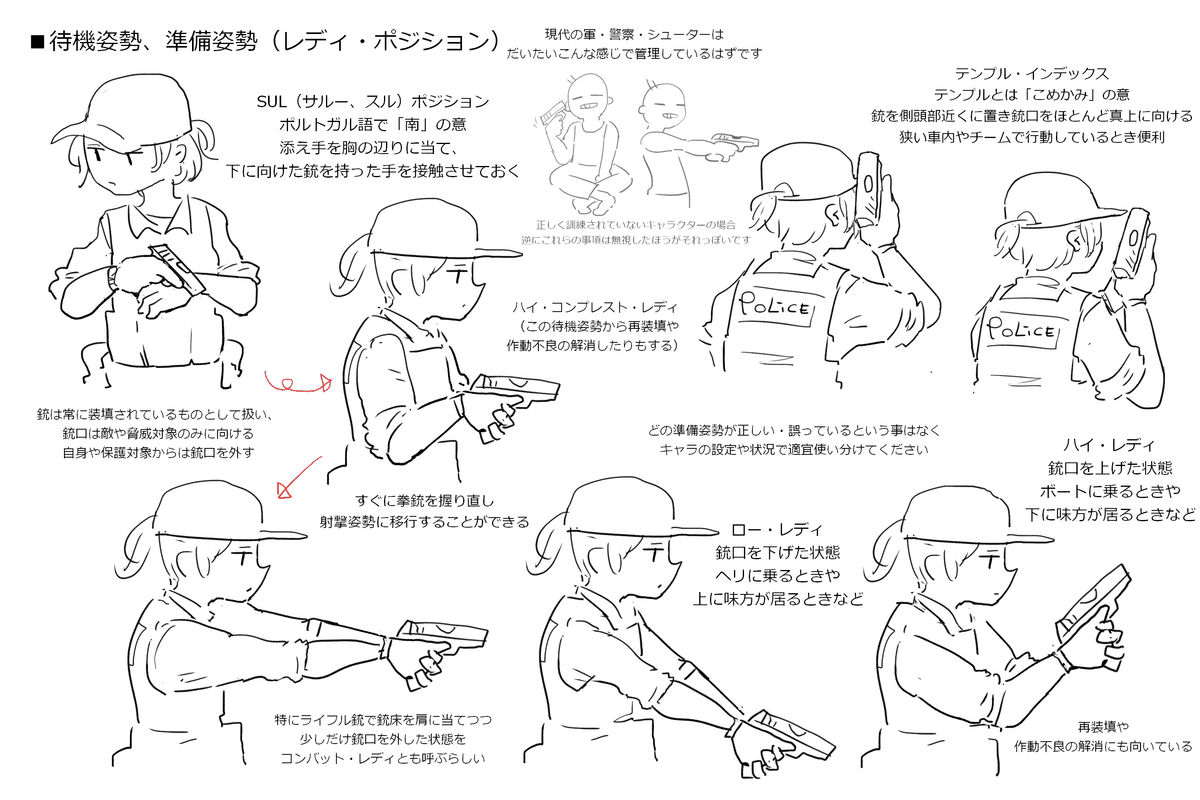

【銃の構え方】

銃の構え方にも歴史があり、第二次大戦までは拳銃は基本的に片手で構え、両手で構える場合もカップ&ソーサー、50年代にウィーバー・スタンスが発明され、80年代にはアイソセレス・スタンスが主流になる。

現代にはモディファイド・ウィーバー・スタンスやポール・キャッスル氏が考案したCenter Axis Relock(CARシステム)といった射撃技術も登場しているが、それらは歴史の整合性と共に扱う必要がある。

第二次大戦時の米軍の拳銃用訓練映像。基本的には片手で構えている。

60-70年代の警官向け教育ビデオ。ヒップ・シューティングの解説など。

DAリボルバーを片手で撃つことがまだ主流だった。

ポール・キャッスル氏によるCenter Axis Relockシステムの解説。

冒頭に拳銃の構え方の変遷についての自論が実演で説明されている。

【銃の安全管理】

銃を扱う際の三大原則として、

1.銃は常に装填されているものとして扱う

2.銃口を標的以外に向けない(銃口管理)

3.発砲する直前まで引き金に指をかけない

というものがある。しかしそれも国と時代によって異なるので、歴史を扱う際には留意する必要がある。

銃口管理は現代の軍隊では下だが第二次大戦の米軍は上だし、引き金に指をかけない「指トリガー」が意識されだしたのは50年代のハンターたちの間で、あるいは80年代以降にジェフ・クーパーが広めたものという見解もある

【自動式拳銃の安全装置の種類】

自動拳銃の安全装置は大別して(メジャーなものとして)三種類ある。

1.撃鉄(ハンマー)や撃針(ストライカー)が起きた状態で固定するもの

2.撃鉄や撃針を安全位置まで下ろす(デコッキング)もの

3.手動安全装置(マニュアル・セイフティ)を持たずAFPB(オート・ファイアリング・ピン・ブロック)などの自動安全装置のみを備えるもの

1.撃鉄(ハンマー)が起きた状態で固定する安全装置をかけるもの。特にシングルアクション式の自動拳銃で、この安全装置を使用して携帯することを【コック&ロック】と呼ぶ。

代表的なものに、コルトM1911、Cz75、H&K USPなど

ジェフ・クーパー氏が考案した1911拳銃の携行状態を示す用語に【コンディション】がある。数字が少ないほうが即応性が高いが、危険でもある

・コンディション0:薬室装填、弾倉装填、撃鉄を起こす、安全装置オフ

……即座に発砲可能な状態。1911の場合はグリップセーフティのみとなる

・コンディション1:薬室装填、弾倉装填、撃鉄を起こす、安全装置オン

……【コック&ロック】の状態。1911系はこれで携行する

・コンディション2:薬室装填、弾倉装填、撃鉄を下ろす、安全装置オフ

……【デコッキング】した状態。DAオートはこれで携行し即座に撃てる

・コンディション3:薬室を空、弾倉装填、撃鉄を下ろす、安全装置オフ

……射撃時はスライドを操作し初弾を装填する。イスラエル式と呼ぶ事も

・コンディション4:薬室を空、弾倉を空、撃鉄を下ろす、安全装置オフ

……最も安全な状態だが、射撃準備完了までに時間がかかる

2.撃鉄が起きた状態から安全装置をかけると、安全に撃鉄を下ろすもの。(撃鉄を起こすコッキングに対して、【デコッキング】と呼ぶ)そのまま安全装置がかかればデコッカーセイフティ、撃鉄を下ろすだけの機能であればデコッカーと呼ぶ。

代表的なものにはダブルアクション(DA)の拳銃が多く、ワルサーPPK、ワルサーP38、マカロフ、S&W M39、ベレッタ92、SIG P226、H&K USPなど

ハンマーを起こしトリガーを引いて撃発するシングルアクション式ではトリガーは軽く引けるが、それと比較してトリガーを引くことでハンマーが同時に起き上がって激発するダブルアクション式の回転式拳銃や自動式拳銃は、その引き金を引く重さを一種の安全装置代わりとしている。

DA/SA(ダブルアクション/シングルアクション)の自動拳銃。射撃するとスライドが後退してハンマーがコックされる(起きている)が、ハンマーが下りた状態からもダブルアクションのトリガーを引くことで続けて激発できる。つまりシングルアクションの引き金の軽さとダブルアクションの即応性を兼ねていると言える。ダブルアクション式の自動拳銃というと、一般的にはこのようなDA/SAの形式がイメージされる。

DAO(ダブルアクションオンリー)の拳銃。スライドが後退してもハンマーが起きずレスト状態に戻っている。撃発は毎回ダブルアクションで行う。つまりダブルアクション式のリボルバーと同じく、引き金の重さを安全装置の代わりとしている。警察機関がリボルバー拳銃から移行する過渡期によく見られた印象。

3.手動安全装置(マニュアル・セイフティ)を持たずAFPB(オート・ファイアリング・ピン・ブロック)などの自動安全装置のみを備えるもの。

グロック、S&W M&Pのバリアント、スプリングフィールドXDなどストライカー式変則ダブルアクション(プリセット・ストライカー)の拳銃に多い。

グロックを始めとする近年のストライカー式拳銃は、スライドを引いて装填した際に少しだけストライカー(撃針)をコックしておき、残りのバネをダブルアクションのように指の力で引く変則的なダブルアクション式を採用している(グロック社では【セーフ・アクション】と呼ぶ)。これはシングルアクションの引き金の軽さと、安全装置としてのダブルアクションの引き金のストロークの長さを両立しようとしたものである。発砲した後に少しだけ引き金を戻せば(トリガーリセットという)シングルアクションの引き金の軽さで連射が可能で、引き金から指を離せばバネが戻りダブルアクション(安全マージンとしてのストローク)となる。

グロックの撃発機構をダブルアクション式に例えて説明すると、

・レストポジションからは撃発できない

・ハーフコック位置からダブルアクションのように引いて撃発

・トリガーリセット後はシングルアクションの位置から撃発可能

・トリガーを離すとハーフコック位置に戻る

という要素を兼ね備えている。

通常のダブルアクションと異なり不発時に再び撃発する際は、少しだけスライドを引いてストライカーをコックする必要がある(これをプリコック・ストライカーと言う)。また指以外の異物が引き金に触れた際に誤って引き金が絞られないよう、トリガーを固定するトリガー・セーフティが内蔵されていることが多い。

グロックに限らないが、自動拳銃は複合的な、複数の安全装置を持っている場合が多い。コルト1911を例に挙げるなら、親指で解除する手動安全装置(マニュアル・セーフティ)であるサム・セーフティの他に、自動安全装置や安全機構として、握り込むと解除されるグリップ・セーフティ、ハンマーを起こす際に指が滑った場合の緊急安全装置としてのハーフコック・ポジションなどがある。(引き金を覆うトリガー・ガード(用心金)も、一種の安全装置と言える……)

リボルバーやコルトM1911、トカレフTT-33などは、指で押さえながら引き金を一瞬引きハンマーを下ろす、いわゆる「マニュアル・デコッキング」(俗に「指デコ」)が伝統的に行われているが、薬室に装填された状態で引き金を引くことは(ハーフコック、グリップ・セーフティ、トランスファー・バーなどの自動安全装置・安全機構はあるが)潜在的に危険ではある。(とはいえ、一度起こしたリボルバーのハンマーを安全に下ろすにはこうするしかない)

猟銃として使用される散弾銃やライフル銃にも様々な安全装置があるが、拳銃や軍用小銃に比べて目立たないためか、あまり注目されない気がする。側面から押すボタン式のセフティはクロスボルトセフティと呼ぶ。拳銃でも同様の安全装置を持つモデルがいくつか存在する。

■銃種別の射撃動作と再装填(リロード)

銃には弾薬を装填する必要がある。個々のモデルによって細かい操作方法は異なるが、基本的にはどんな銃であっても、弾倉を挿入してスライドやボルトを操作し、薬室に弾薬を送り込めばよい。

ここでは例として一般的なものを取り上げる。

【リボルバー】

一般的なスイングアウト式リボルバーは、回転式弾倉(シリンダー)を振り出して、撃ち殻である空薬莢を排出し、新しい弾薬を装填する。この際、弾薬が束ねられたスピードローダー等を使用することもできる。

リボルバーは、回転式弾倉そのものが複数の薬室であると言える。

ソリッド・フレーム式は、シリンダー後部のローディングゲートを開けて一発ずつ手動で排莢・装填する必要がある。

中折式(ブレイクアクション)は、折り曲げると自動で薬莢を排出する。

【自動式拳銃】

現代の自動拳銃の多くは弾倉(マガジン)を撃ち尽くした際、スライドが後退したまま停止するホールド・オープンという機能がある。弾倉を交換したのち、スライドストップ(スライドリリース)を操作してスライドを前進させる。この時、スライドを少し引いて装填することも出来る(これを俗にスリングショット[circa.2000~]や、パワーストローク[circa.2010~]と呼ぶ)。

【突撃銃、自動小銃、短機関銃】

自動小銃やアサルトライフルも基本は変わらず、弾倉を交換してボルトを操作し、装填すればよい。カラシニコフ(AK-47)系は弾切れしても自動でホールド・オープンせず、右側面にあるボルトハンドルを引いて装填する。

自動拳銃と同じようにホールド・オープン機能を備え、ボルトキャッチ(ボルトリリース)のあるタイプも多い。M16(AR15)系は銃の左側面に俗にピンポンパドルと呼ばれるボルトリリースがあり、再装填時にこれを叩く。

H&K MP5短機関銃やG3小銃は自動でホールド・オープンする機能を持たず、手動でボルトを後退させ、マガジン挿入後にボルトハンドルを叩いて装填することが推奨されている。この装填動作を俗に「HKスラップ」と呼ぶ。

オープンボルト式の銃は通常と異なり、ボルトが後退した位置で発射可能となる。ボルトを引くと後退位置で停止するが、トリガーを引くとボルトが前進し、弾倉内の弾薬を薬室に送り込み、発射する。

【ポンプアクション、レバーアクション、ボルトアクション】

ポンプアクション式の散弾銃は内蔵型のチューブ式弾倉に装填し、先台(フォアエンド)を操作することで弾倉から薬室に散弾を送り込む。

レバーアクション式の銃は、ローディングゲートなどからチューブ式弾倉に装填するものが多い。レバーを操作することで薬室に弾薬を送り込む。

ボルトアクション式はボルトを引き、内蔵型の垂直弾倉に弾薬を込める。自動小銃と同じように着脱式弾倉を備えるものもある。

【挿弾子(ストリッパー・クリップ)】

狙撃用スコープが干渉しない場合、軍用ボルトアクション小銃の多くは、挿弾子(ストリッパー・クリップ)を用いることも出来る。

挿弾子は、自動小銃などの着脱式弾倉への装填にも用いられる。

【軽機関銃、マシンガン】

機関銃の多くは弾帯(ベルトリンク)によって給弾する。また連射によってバレルが過熱するため、オープンボルト式で動作するものが多い。

ボルトを後退させ、上部のカバーを開いて弾帯を装填する。また連射によってバレルが過熱した場合、予備のバレルと交換する。

【金属薬莢以前の前装式】

緩発式の火縄銃(マッチロック式)。射撃直前に火蓋を切る(開ける)。

雷管登場以前のフリントロック式ピストル。火薬と弾丸を銃口から詰め、火皿に点火用火薬を盛り、火打ち石が当たる火蓋・当たり金(フリズン)を閉じる。

18世紀末から19世紀中頃までアメリカ独立戦争や南北戦争で広く使用されたバック・アンド・ボールと呼ばれる紙製薬莢の弾薬。命中確率を上げるために、通常の弾丸と共に三粒の散弾を追加している。

パーカッションロック式(雷管式)の歩兵銃。フリントロックと異なり、ハンマーの当たる位置に雷管を付けている。

パーカッション式(雷管式)の9連発ル・マット・リボルバーへの装填。シリンダーに弾丸を詰める際、穴よりもやや大きな鉛の弾丸が削り取られ、リング(輪っか)が出来ている事が分かる。これは確実に薬室が密閉されていることを意味し、発射時の爆炎に引火し暴発するチェーンファイア(連鎖射撃)を防いでいる。(もちろん伝統的には下記のグリスを塗ったり、現代では火薬と弾丸の間にワッズを使用する事で、より確実に塞いでもよい)

また中央のバレルは前装式の散弾で、紙製薬莢を使用している。

同じく雷管式のレミントン・ニューモデル・アーミーへの装填。紙製薬莢を使って装填し、シリンダー前面にグリスを塗っている。

無煙火薬登場以前の黒色火薬は発砲時の硝煙によってススが溜まりやすく、連発銃である回転式ではシリンダーへ装填済みの弾頭の前部にグリスを塗ることによって、銃身内の汚れを軽減できる。

【様々なリロード】

中折式の散弾銃。尾栓を開いたときに空薬莢が飛び出すモデルもある。

フォーリング・ブロック式。強固に閉鎖し、砲にも用いられる鎖栓式。

ローリング・ブロック式。非常にシンプルかつ堅牢な構造。

雷管式から換装されたトラップドア式。蝶番のついた尾栓が開閉する。銃を支える左手の指に予備の弾薬を挟んで連射することも一般的だった。

レバーアクション式のヘンリー銃。チューブの前方から弾薬を装填する。

レバーアクション式のスペンサー銃。銃床の後部から弾薬を装填する。

自動式拳銃の弾薬を使用するリボルバーは、ムーン・クリップと呼ばれる挿弾子を使って装填する。半月状のものはハーフムーン・クリップと呼ぶ。

M1ガーランド小銃は、クリップごと挿入するエンブロック・クリップと呼ばれる挿弾子を使用する。最後の弾を撃ち切った際に特徴的な「ピン!」という甲高い排出音を鳴らす。

弾を撃ち尽くした際のエマージェンシー・リロード(緊急再装填)と、まだ弾倉に弾が残っている状態で再装填するタクティカル・リロード(戦術的再装填)の違いもある。後者は薬室に弾薬が残っているのでスライドやボルトを操作する必要はなく、外した弾倉も保存しておく。

通常の弾倉よりも装弾数の多い延長弾倉が用意されているモデルもある。

■各々の銃が持つ様々なイメージ

【銃を扱う個人や組織の性格】

創作のキャラに持たせる銃をチョイスするにあたって、それが探偵の持つ拳銃なのか軍人の持つ軍用ライフルなのか猟師の持つ狩猟用の散弾銃なのかといった、用途に適った大きさや性能であることはもとより、その銃の年代や国籍が合っていることに留意したい。

また、価格帯もキャラのイメージを示す重要な指標になってくる。銃もまた流行り廃りのあるファッション的な商品でもあり、登場から数年~十数年ほど経った銃は型落ち品となり中古品が出回ったりして、入手しやすいと言える。軍や警察が装備を更新した際に、古くなった銃は放出され民間市場に流れたり同盟国に供与されることも、ままある。

警察・法執行機関でもない場合、少し(1世代くらい)古めの銃を持たせたほうが

大規模な戦争が終わったあとの剰余品の供与とか流出品ぽくてそれらしいはずです

つまり年代と銃の流行り廃りを意識することによって、登場させる武装組織(暴力装置)が型落ち品の備品を使っている貧乏な組織なのか、予算が付いていて最新鋭の装備を揃えられるような組織なのか、といったイメージの違いを出せる。それは服装や車などの流行り廃りと同じだと思う。

個人であっても、ただ必要があって勧められるままに拘りなく新型のものを買っているのかとか、お金がないので旧い中古品を買わざるをえないとか、単に木と鉄のクラシックな見た目が好きとかプラスチック製で軽いから楽とか、そういったキャラクターの性格や味付けを描写できる。

世界には現在10億挺の銃が存在し、その8割以上は民間所有と言われる。

【ヤクザ・ギャング・犯罪者の持つような銃のイメージ】

ハリウッド映画やFPS、ゲームなどのメディア作品に登場する銃には軍用銃が多いが、民間人の銃所持が原則禁止されている日本では、大柄な軍用突撃銃とか軍用拳銃はやや大袈裟に映る。戦前までに護身用として販売されていた民間向けの拳銃は、逆に小型で隠し持ちやすいことが脅威とも言える。

下記に挙げるような戦前までの旧い拳銃は、もともと戦前日本の民間市場に輸入されてきた物も存在するが、旧式ということは設計のパテント(特許)が失効しており、ゆえに同型のコピー品が安価に入手しやすいとも言える。

短銃身(スナブノーズ)のリボルバーは小型で隠し持ちやすいうえに、シンプルな構造で操作も簡単であり、弾倉に装填し引き金を絞るだけで撃てる。

.25口径のコルト.25オートやFNベビー・ブローニング。軍用銃に比べ低威力ながら小型の護身用拳銃として20世紀初頭に広く普及し、コピー品も多い。

20世紀初頭~中期のベストセラー拳銃であるFNブローニングM1910。

世界各国はもとより、旧日本軍でも将校が私的に購入した物が使用された。

戦後の日本では民間人による拳銃の所持が禁止された。戦後直後は進駐軍のアメリカから横流しされたコルトやS&W、ブローニングなどが多かったものの、80年代以降に隣国であるソ連や中国製コピーのトカレフやマカロフが大量に密輸された事で広く知られるようになり、ヤクザの代名詞となった。

しかし現在ではベレッタ92、シグ226、Cz75、グロックといった有名な軍用拳銃も登場から40年近く経過し、多くのクローンやコピー品が存在し、軍・警察の中古品や鹵獲品も流通しているため、そこまで「チンピラが(高級なイメージのある)シグを持ってるなんて」とか気にしなくても良いとは思う

サブマシンガンやマシンピストルは、小型かつ高火力であることから隠し持ちやすくギャング等の犯罪に用いられることも多い。また民間用のセミオート・モデルが違法にフルオート改造される場合もある。

安価かつフルオート改造が容易だったことから、80年代のギャングや犯罪の代名詞にもなったTEC-9ピストル。

ウージー短機関銃は法執行機関にも使用されていたが、犯罪にも使われた。

チェコのスコーピオンVz.61。折り畳み式のストックを展開する様子から、毒針の尾を振りかざす『サソリ』の愛称を持つ。共産テロにも用いられた。

単純な構造から安価かつ、86年のフルオート火器規制直前に大量生産されたイングラムMAC11は、民間人にとって入手し易いマシンガンの一つだった。(動画はイングラムMAC10)

フィクションの記号であるデザートイーグルは、その大柄な図体と過剰なパワーが、筋肉質なヒーローや悪役のイメージに不思議とマッチする。

水平二連散弾銃は西部開拓時代から核戦争後の世紀末までカバーできるが、このように切り詰められたソードオフ・ショットガンは隠し持ちやすい為、多くの国で規制の対象となる。

特に水平二連式のソードオフ・ショットガンはイタリア・マフィアの間で『ルパラ』(lupara)と呼ばれ、直訳では「狼のための」(for the wolf)、或いは「狼狩り」を意味する。

【安価かつ小型な銃】

低品質で安価な、いわゆる「サタデーナイトスペシャル」「ジャンクガン」

粗悪な作りでコピー品も多く、低所得者層が犯罪に使うイメージがある。

ロームRG-14(動画はRG-23)やレイヴンアームズMP-25などは代表的な銃

90年代より低所得者向けに販売されているハイポイント社の拳銃。通常、9mmパラベラム級の弾薬の圧力に耐えるにはショートリコイルなどの閉鎖機構が必要だが、安価な亜鉛合金などを使用し、またスライドの重量を稼ぐ事によって構造を単純なブローバック式にでき、価格を抑えている(似たコンセプトの銃として、H&K VP70があった)。また故障時の永久保証もある。

小型拳銃の代名詞にもなったレミントン・モデル95・デリンジャー。

19世紀後半のS&W社製中折式ダブルアクション拳銃。安価なコピー品がハーリントン&リチャードソン社やアイヴァー・ジョンソン社から販売された。

19世紀後半に存在した安価な形式のリボルバー。これらは1950年前後から「スーサイド・スペシャル」と呼ばれるようになる。

【紛争地帯に蔓延する銃】

部品の公差および部品同士のクリアランスが大きく取られたAK-47ことカラシニコフ突撃銃は、製造・操作・分解・清掃・整備し易いよう設計されており、世界中の軍隊・ゲリラ・犯罪者・テロリストを問わず使用されている。

ドイツのH&K G3やベルギーのFN FALも資本主義陣営の国に広く普及した。

しかし現代では、より近代的なイメージのあるアメリカのM16やドイツのG36などが、供与ないし鹵獲されたりして使用される事も珍しくはない。

アフガニスタン・パキスタン国境のカイバル峠(ダッラ村)で製作される、コピー品や名前のない密造銃など。有名な銃の見た目を真似たものも多い。

パキスタンの他にフィリピンも密造銃で有名である。このような非正規品の管理されない手製銃は「ゴースト・ガン」とも呼ばれ、犯罪捜査における追跡を難しくしている。

カール・グスタフm/45短機関銃にちなんで名付けられた、カルロと総称されるパレスチナ製の低品質な短機関銃。イスラエル・パレスチナ地域に限らず、東欧、南米、イタリア、カリブ海地域、オーストラリアなどの犯罪組織で同様のものが見られるらしい。

元となったカール・グスタフm/45ことスウェディッシュK。エジプトではポート・サイドの名前でライセンス生産され、中東戦争やコンゴ動乱などでも使用された他、アメリカではベトナム戦争での非合法な越境作戦への関与を秘匿する滅菌済み火器としても利用された。

【『スパイ』や『暗殺者』の銃】

007シリーズで有名なワルサーPPKは、もともとドイツの私服警官向けに作られた。冷戦期に各国の諜報機関に採用されていたのは、先の大戦のナチスの銃を使うことで諜報員の身分を秘匿するためだった……とも言われる。

(動画は、戦後に.22LR口径がバリアントとして追加されたワルサーPPK/S)

『ロシアより愛をこめて』でも使用されたアーマライトAR-7。パイロット用のサバイバル・ガンとして設計され、分解したパーツを銃床内に収める事ができる。軽量なことから、しばらく水に浮くほど。

スタームルガーの.22口径はCIAや特殊部隊Navy SEALsなどに使用された。

B&T VP9は第二次大戦中イギリスの特殊作戦執行部(SOE)で使用されたボルトアクション式消音拳銃ウェルロッドに構造が酷似している。

イスラエルのモサドはベレッタの.22口径を愛用したことで知られる。

ベレッタのチップアップ・バレル(跳ね上げ銃身)、ベレッタ950"ジェットファイア"、ベレッタ21A"ボブキャット"、ベレッタ3032"トムキャット"。

.22LR、.25ACP、.32ACPのような小型拳銃は、装薬量が少ないためサプレッサーとの相性もいい。近年ではより小型のサプレッサーも登場している。

CIAの前身であるOSSが使用したシガレット・ガン。いわゆるペン型拳銃。

ナイフに発射機能を仕込んだナイフ型拳銃。また銃ではないが、ナイフの刀身自体を飛ばす弾道ナイフ(バリスティック・ナイフ)も存在する。

■銃の持つ国籍のイメージ

【なぜ何もないのでなく、銃があるのか】

思えば、忌々しい銃弾は常に決め手となる。サライェヴォからダラスに至るまで。銃弾に言い訳などない。協定、条約、あらゆる善意の努力、あらゆる戯言! インチキだ! 火薬の発明以来、あらゆる紛争の始まりと終わりを本当に決めるのは一発の銃弾の弾道だ。

銃は支配のための道具であり、暴力の具現でもある。植民地主義、帝国主義によって列強は各国に軍隊を配備するし、銃はそれに付随して伝播し、その生態圏を広げる。東西冷戦でも両陣営は自分たちの規格に合った銃器や製造設備を同盟国に供与したり、またそこからコピー品が生産されたりもする。兵士の死体は腐っても、銃は自然に還らない。銃はかつて存在した支配の残滓でもあり、また現存する抑圧の表現形でもある。その銃が使われている国と地域には必然性がある。つまり、銃=支配=暴力にも国籍がある。

アメリカ、イギリス、フランス、ソ連、中国といった常任理事国の兵器は、冷戦期に代理戦争や抑止力として供与され第三世界や紛争地帯で普及した。

銃を扱うような軍・警察といった組織は、基本的には武器の更新に対して保守的だ。それは、

・全く違う構造や機構の銃を配備すれば、その為の再訓練が必要になるから

・弾薬や予備部品の備蓄がある為、それを全て廃棄する訳にはいかないから

・銃が故障した場合の修理設備や部品の供給のシステムも変更しなければならないから

ゆえに銃を更新する際には同じ弾薬や弾倉を使用したり、また似た操作体系や分解・整備方法を持つ銃が好まれる傾向がある(米軍が00年代ころにM16ライフルに代わる新型小銃を検討するトライアルを開いた際に、全く違う操作システムや構造を持つH&K XM8よりもM16に近いFN SCARが好まれ、後年、限定的に採用されたのもそういった側面があるだろう)

FN SCARはM16系統に近い操作体系を持つ。モジュラーライフルであり様々な弾種に対応しやすく、5.56mm口径モデルのSCAR-Lは突撃銃として、7.62mm口径モデルのSCAR-Hはマークスマンライフルとして運用される。

M4カービンを基にしたH&K HK416は米軍でも一部使用され、また改良型がドイツ連邦軍やフランス軍の制式小銃にも採用され、更新されつつある。

また個人と違って、官吏や兵隊は自分の好みで銃をチョイスできるわけでもない(民間人でも銃を所有しやすい国なら、一部サイドアームとしての拳銃や、刑事や特殊部隊などであればある程度融通が効くであろうが)。軍も警察もある程度規格を統一したがるし、銃が器械的に故障した際の手続きもサポートする必要がある。個々がまばらな装備を持っていては、規律や統制を欠くし、軍や警察組織のような暴力装置の持つ銃たちを描く場合は、弾薬や弾倉、修理設備を共有できる、安全管理の方法が同じであるといった、ある程度統一した規格を持たせると説得力が生まれる。

【アメリカの銃】

M16ライフルとM4カービン、民間用のAR15などはアメリカを象徴している

イタリアのベネリM4散弾銃は、米軍にM1014として採用されている。

ハリウッドが作り上げた『正義』の銃。米軍採用の銃はメディア作品でもヒーローの銃として登場することが多く、またトイガンでのモデルアップも多いため資料が多い。一番人気だが、定番すぎるので逆張りの人間には好かれないという問題もある。ヨーロッパ各国の有名な銃器メーカー(ベレッタ、SIG SAUER、H&Kなど)もアメリカに現地法人を持っており、ベレッタM9、ベネリM1014散弾銃、シグP226などは米軍にも採用される。

第二次大戦の時代の旧式の銃は日本の警察予備隊、自衛隊にも供与されたことがあり、そういった歴史的背景を鑑みて日本を舞台にアメリカの銃を登場させることは妥当なチョイスでもある。

近年ではそのイメージがやや薄れたが、ライフルの7.62x51mm口径や拳銃の.45口径など大口径に強い拘りがあり、.45口径を使用する銃は基本的にアメリカ市場を意識したものである(ヨーロッパでは9mm口径が一般的)。

コルトM1911やそのコピー、M16突撃銃(および派生のM4カービン)、レミントンM870散弾銃やウィンチェスターM70、レミントンM700狙撃銃などは各国でも使用される王道のチョイスでもある。

また「西部劇」のイメージとしてコルトM1873シングル・アクション・アーミーやレバーアクション式のウィンチェスター・ライフルなどを選ぶこともできる。コルト社、S&W社製のリボルバーも有名である。

2020年現在、米軍のM16(AR-15)ライフルの操作体系に追従したような突撃銃が各国で採用される傾向があり、アメリカのAR-15かロシアのAK-47で人気を二分している。

【ロシア(ソ連)・チェコ・東欧・共産圏の銃】

AK-74の短小化カービンモデルAKS-74U。俗に『クリンコフ』と呼ばれる。

ドラグノフSVD狙撃銃やルーマニアのPSL狙撃銃はAKの設計に影響された。

『悪役』の銃。カラシニコフ突撃銃などは旧共産圏や第三世界で広く供与・普及・コピーなどされており、反米・反資本主義・革命といったイメージが付与される。西側諸国ではほとんど情報が入らなかった経緯から、やや神秘的なイメージを持たれる場合も多い。(共産国では女性兵士の部隊も存在したため、古くは美少女キャラクターに持たされている印象も少しある)

チェコ(チェコスロバキア)の銃は少し文脈が違っており、工業国であった歴史から例外的に、ソ連製とは違った(そして精度などにおいてより優れている)武器兵器が採用されるケースもあり、近年はトイガンでのモデルアップも次いで多い。Cz75ピストルは当時共産国で国外でのライセンスが取れなかった関係もあり、各国でコピーされている。また戦車兵向けの個人防衛火器として設計されたスコーピオン Vz.61短機関銃は、小型であることからテロリストや犯罪者に使用されるイメージもある。

ロシアの厳しい環境から作動性が重視されており、高度な設備のない地域でも生産できるような設計であることが多く、それが世界で広く普及した要因にもなっている。

ソ連で設計されたAK-47突撃銃、SKSカービン、ドラグノフSVD狙撃銃、RPD軽機関銃、RPK軽機関銃、PKM汎用機関銃、RPG-7ロケットランチャーなどは紛争地域の定番である。

またそれらの銃が東欧や中東でコピー・ライセンス生産されている場合も多く、ユーゴスラビア製ツァスタバM70突撃銃、ハンガリー製AMD-65、ルーマニア製PSL狙撃銃などが有名である。

ソ連崩壊後のロシア製銃器は、民間市場を見据えてポリマーやNATO規格のアクセサリーレールを採用する場合も多く、より西洋化・近代化したイメージが加わっている。

【ドイツ・ベルギー・スイス・オーストリアの銃】

各国の軍・警察の特殊部隊などで使用されるドイツのH&K MP5やスイス・ドイツのSIG SAUER P220シリーズは代表的な銃と言える。

機関部を後方に配置しコンパクトさと銃身長とを両立したステアーAUGは、最も広く普及したブルパップ式のひとつ。

高級志向、かつ高精度(ただしオーストリア製は安価な傾向がある)。またブルパップ式、ポリマーフレーム、独自弾薬など新規技術を採用するイメージがある。サブマシンガン(マシーネンピストーレ)、アサルトライフル(シュトゥルムゲヴェーア)はドイツの発明とも言えるし、PDW弾という概念の発明をしたベルギーのFN社やドイツのH&K社、また現在のポリマーフレームをいち早く採用したのもH&K社やオーストリアのステアー社、グロック社である。

ドイツのH&K社の銃はトルコのMKEK社を始めとする各国でライセンス生産が行われており、G3ライフルなどは紛争地帯でも広く普及している。同社のMP5は世界中で使われている短機関銃である。ワルサー社の拳銃(P38、PPK)はルパンや007シリーズでも主人公の銃として登場している。ナチス時代の銃は冷戦期、東西のスパイが自身の身分を隠匿するために使われたという話もある。

ドイツのH&K社やスイスのSIG(SIG SAUER)社は特殊部隊での採用も多く、ベルギーのFN社の機関銃は西側諸国で広く採用されている(.50口径のブローニングM2など、ジョン・ブローニングが提携していた関係か)。

日本の自衛隊もSIG P220といった拳銃を採用していたり、89式小銃はFN社のFN FNCに類似しているなど、ヨーロッパ製の銃器の影響も受けている。米軍でも採用される場合が多く、民間市場でも(高いが)人気がある。トイガンでのモデルアップも多く資料も充実しているだろう。

【アメリカ民間・中南米・ブラジルの銃】

安価で堅牢、必要十分な性能のスタームルガーの銃は民間市場で人気である

その為スタームルガーP85やP95などは市民に犯罪者から警官まで、誰が持っていても違和感のない「一般名詞の拳銃」のようなイメージがあると思う。

スタームルガー・ミニ14は「AR-15より攻撃的でない/威圧感を与えない」という理由で、M1カービンやSKSと並んで根強い人気を持つライフルである。

米軍採用の銃に比べてアメリカの民生用の銃は、日本における知名度としては、ややマイナーである。それでも米軍採用の銃に類似した機構や操作体系が採用されている場合が多く、操法や訓練方法の統一という観点で民間の銃を採用する警察機構や民間軍事会社などもある。物にもよるが民間市場に流通するため比較的安価である場合もあり、スタームルガー社など、マニアの間では受けが良いように思う。(私はスタームルガー推し)

ブラジル製の銃はタウルス社などイタリアのベレッタ社やアメリカのS&W社の影響が強く(一部の銃をライセンス生産している)、かつ安価であるためアメリカの民間市場で人気がある。「あえて」の外しとしてのチョイスとしてアリだと思う。

ポリマーを多用し安価・軽量なイメージのあるケルテック社の銃は、奇妙で風変わりな銃を販売することから好事家たちに人気がある。

【イギリス・フランス・イタリア・スペインの銃】

フランスのFA-MASはその特徴的な外見からか、ゲームに頻出する印象。

左右からボルトで固定されたプラスチック製のサムホール・ストックが特徴的な、アキュラシー・インターナショナル製L96A1やArctic Warfare。

ヨーロッパの中ではドイツやベルギーに押されており、ややマイナー寄りというかマニアックな印象がある。何となく、独自路線を行く場合が多い。

イギリスの銃はインターネットでは英国面などと呼ばれネタ的消費されているものもある(初期のSA80/L85シリーズの湾岸戦争時の動作不良の報告書が流出し、一種のスキャンダルとなり悪評が広まったため。これらの不良の多くはL85A2によってほぼ改善された)。しかし大英帝国の名残・残滓もあってSMLE(リー・エンフィールド)ライフルやスターリング・サブマシンガン、FN FALのライセンス生産品L1A1などは広く普及している(旧植民地のインド周辺などでも採用されている。何となく、宮崎駿作品に出てくるイメージもある)。アキュラシー・インターナショナルL96A1は寒冷地仕様Arctic Warfareとして各国でも採用されている。

フランスの銃は本当にマニアックで、FA-MAS突撃銃くらいしか広く認知されていない。(あとは対物ライフルのPGM ヘカートIIとか)トイガンでもモデルアップされることはなく(本当にない)、デザインも「オシャレなフランス」的なイメージと反して「なんでそうなった??」というものが多い気がする。古くより、全体的に先進的な機構を取り入れるイメージがある。見慣れないうえに機構が面白いものも多いので、マニア受けはすると思われるが、作画するには資料が少なくやや厳しいかもしれない。

イギリスのスターリングSMGは、冷戦期の紛争地帯で広く使用された。

ベレッタ92以前より、バレルを露出したベレッタ拳銃のデザインは確立していた。動画はイタリア軍が使用していたベレッタM1934。

イタリアのベレッタ社などは最古の部類の銃器メーカーで、16~17世紀から存在している。米軍に採用されたベレッタ92シリーズは世界的な人気があり、先述のブラジルのタウルス社を初めとして、エジプトのヘルワン(Helwan)社などでもライセンス生産されている。またベネリ社の散弾銃、マテバ社のリボルバーなども有名である。印象としてデザインが優美なので、画面映えはするが、曲線を多用したデザインが多いこともあるので作画する場合はややコストが高めかもしれない。

スペインの銃はなんとなくドイツ製の銃器との連関が強い。ドイツ製のモーゼルC96はアストラ社でアストラM900としてコピーされ、またスペイン製のセトメ・ライフルはドイツのH&K社G3ライフルの基になっている。ハリウッド映画では、コルトM1911の代役としてスター・モデルBが登場することも多い。トイガンとしてのモデルアップはほぼ無いが、上記の銃に関して言えばほとんど見た目は同じなので、外しとしてスペイン製ということにすればオタク受けしそうではある。

イタリア製マテバ・オートリボルバー・6ウニカ。銃身がシリンダー下部にあり、またフレームが後退しシングルアクションで連射できる。

イタリア製チアッパ・ライノ。マテバと同じく銃身が下部にあるのが特徴。

【中国・韓国・日本・アジアの銃】

中国のブルパップ式突撃銃、95式自動歩槍(動画は輸出型の97式)。

アジア人は西洋人に比べ小柄であるから、欧米諸国に比べてコンパクトな銃が採用される(全長の短いブルパップ式など)傾向があるようにも思う。

中国はもともと共産圏としてソ連製銃器のライセンス生産を行っていたが中ソ対立以降は独自路線に転向し、独自の5.8ミリ弾を使用するブルパップ式の95式自動歩槍などを生産、採用、輸出している。トイガン業界でも中国・台湾製のものが増えてきており、モデルアップも近年増えている。

また共産党が本土を掌握する前は中独合作でドイツ製のモーゼル・ライフルやモーゼルC96の生産なども行っており、第二次大戦の頃は連合国であった関係からアメリカ製の銃(トンプソン・サブマシンガンなど)も生産した時期があった。日本統治時代は日本製の銃も製造されていた。

韓国のK2ライフル。日本の89式小銃と同じく、アメリカのM16(AR-15)やAR-18の影響を受けている。

韓国は、休戦中とはいえ戦時下であるので徴兵制があったり、アメリカとの関係で銃を輸出していたりもする。民間用も発売されているK2ライフルや、消音短機関銃であるK7サブマシンガンなどがある。

日本の陸上自衛隊の使用する89式小銃と9mm拳銃(SIG P220)。

日本の銃は……よく分からない。現在では他国への武器輸出が厳しく制限されており、あまり外に出回ることがない。猟銃などは輸出されているものの、アーマライトAR-18のライセンス生産品ホーワAR-180がアイルランドのIRAの武力闘争に使用された問題なども発生したことがあって、物議を醸すチョイスになりそうでもある。自衛隊の装備として64式小銃や89式小銃、また実質的に高価なミニ・ウージーである9mm機関けん銃などがある。

旧日本軍の銃はアジア地域で広く使われていた事があり、ベトナムがフランスから独立する際には旧軍の有坂銃が使われたという話もある。ただし当時の弾薬の規格(6.5mmおよび7.7mmアリサカ弾、8mm南部弾など)は今では廃れているうえ、オリジナルの弾薬では湿気った火薬が撃発不良を起こすことも考えられるし、むしろ希少なのでアメリカなどではコレクターアイテム化している。(射撃・狩猟用などに細々と生産され続けてはいる)

第二次大戦後、日本・韓国・南ベトナムなどのアメリカの同盟国に広く供与されたM1カービンやM3グリースガンはその軽便さから、小柄なアジア人に好まれた。

ソ連製のSKSカービンも、中国製のコピー品と共に共産勢力に普及した。

アメリカがフィリピン、朝鮮戦争、ベトナム戦争、インドシナ戦争に関与した関係で韓国、ベトナムなどではアメリカ製の銃が残っていることがある。アメリカ製のM1カービン銃やAR15(M16)突撃銃、M3グリースガンなどは小型で軽量なのでアジア人に人気があったとも言われる。日本軍もM1カービン銃やトンプソン短機関銃などを鹵獲して好んで使用していた(戦後、警察予備隊・自衛隊にも供与されている)。

台湾の65式歩槍。アメリカのAR-15やAR-18の影響を強く受けている。

旧西側陣営に所属している日本や韓国はNATO標準の弾薬を使用しているので、機構・操法的には西側のものに寄るが、旧東側陣営の中国やベトナムはソ連のものに寄っている。

概して、トイガンとしてモデルアップされることも多いが、そういった意味で政治色が強まってしまうことが多いので、創作に登場させるにはある程度政治的な知識・文脈も要求されるように思う。

【イスラエル・中東・アフリカの銃】

イスラエルのUZI短機関銃は軍・警察機関・紛争地帯に広く普及した。

列強各国の影響を強く受けている。イスラエル製であれば、カラシニコフ突撃銃を参考にしたガリル突撃銃、近接戦闘を想定し開発されたコンパクトなブルパップ式のタボールAR21突撃銃、チェコのvz.23を参考にしたUZIサブマシンガン、チェコ製のCz75拳銃を参考にしたジェリコ941、またマグナム弾を使用するデザートイーグルなどは有名である。紛争が絶えないことから質実剛健のイメージが強く、玄人好みと言えるかもしれない。

中東地域やアフリカではそれぞれの宗主国の旧式の銃(植民地時代の銃)が流れていることが多く、またソ連が反資本主義・反西洋の革命勢力として武器を供与した関係からソ連製の銃も多い(逆に西側陣営、民主主義・資本主義を採用した国家は西側の銃器の影響が強い)。

有名な銃のチープなコピー品の印象も多いが(ダッラ村の密造銃など)、トルコの国有メーカーMKEKはH&K G3をライセンス生産していたことがあり、ベレッタの拳銃や散弾銃を生産するヴルサン(Vursan)社、またCzクローンなどで有名なサルシルマズ(Sarsılmaz Arms)社なども知られるようになった。UAEのカラカル拳銃、ユーゴスラビア(セルビア)のツァスタバM70をライセンス生産したイラクのタブク突撃銃なども知られる。

南アフリカのベクター社はイスラエルのガリル突撃銃をベクターR4、R5としてライセンス生産しており、ダネル社のリボルバー式グレネードランチャー、ダネルMGLは米軍にも採用されている。

イタリアのベレッタM1951(ベレッタ951)は、イラクではタリク(Tariq)拳銃として、エジプトではヘルワン(Helwan)の名でライセンス生産され、広く中東地域に分布しイスラエル、シリア、イランなどでも採用された。

イスラエルのガリルは南アフリカでもベクターR4およびR5として採用され、様々な突撃銃の要素を取り入れた「一般名詞のアサルトライフル」あるいは誰が使っても違和感の少ない「平均的な突撃銃」と言えるかもしれない。

【グローバル化と"無国籍化"する銃】

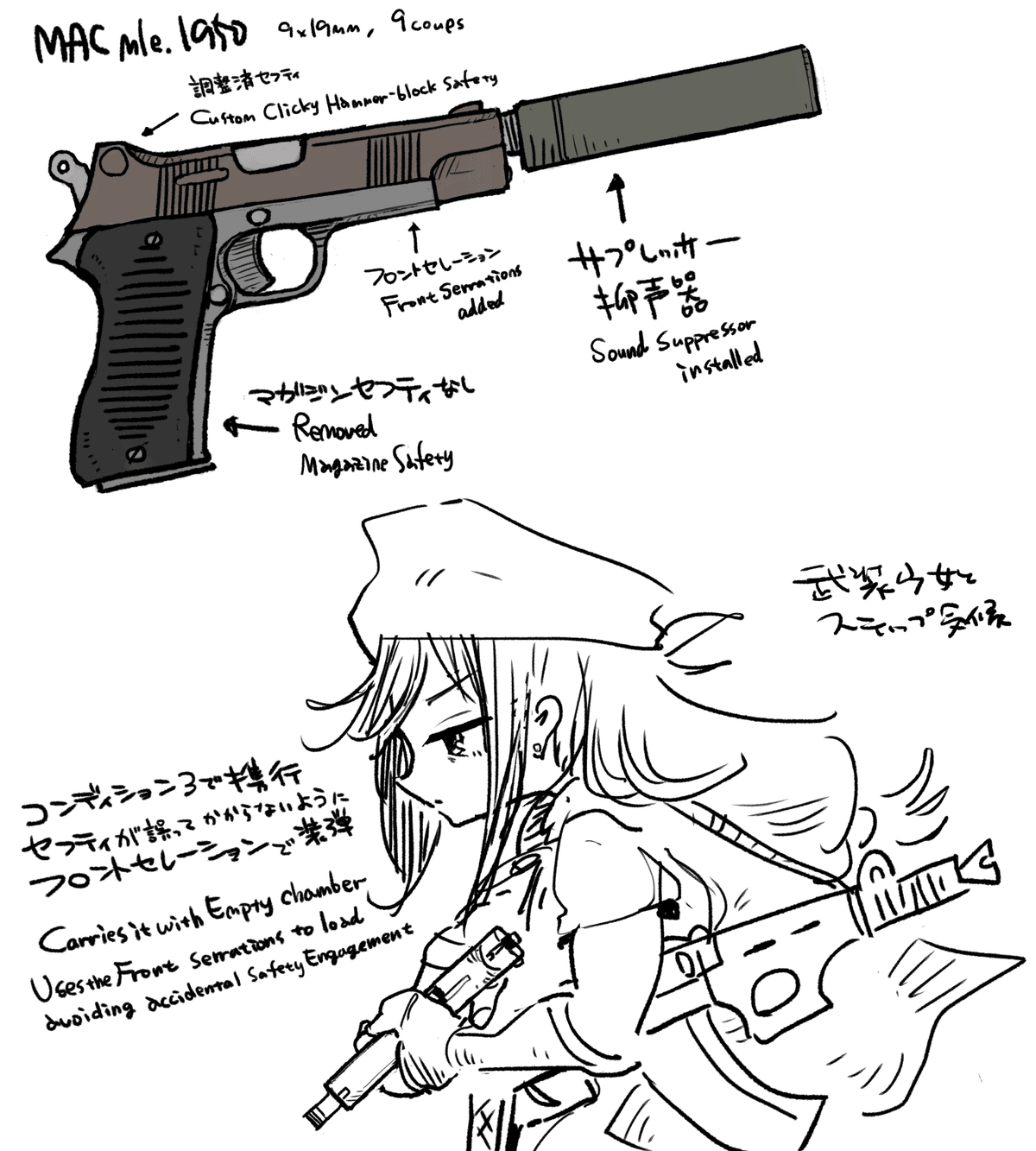

ナチスドイツのワルサーP38のデザインは、9x19mmパラベラム弾と共に各国に広く影響を与えた。フランスのMAC mle 1950のグリップデザインやイタリアのベレッタM1951の閉鎖機構などに、その影響が見て取れる。

コルトM1911と同じブローニング設計のFNブローニング・ハイパワーは、9x19mm弾仕様ということもあって20世紀の各国の軍・警察に使用された。装弾数13発の複列弾倉(ダブルカラム・マガジン)は当時画期的だった。

アメリカのS&W M39や複列弾倉のS&W M59は、軽量なアルミフレームを使用し、ワルサーP38のようなダブルアクション・デコッカーを搭載している。グロックの普及まで、安価な警察用拳銃として長い間使用された。

ハンガリーのFEG P9RはFNブローニング・ハイパワーをベースに、S&W M39のようなダブルアクション・デコッカーを搭載している。この銃は中国でノリンコ NP-18としてコピーされ、このように著名な拳銃の要素を組み合わせたようなモデルが登場することは、珍しくない。

ブラジルのタウルスPT900シリーズは、ベレッタ92のフレームとシグ226のスライドを組み合わせたようなデザインをしている。

イスラエルのジェリコ941やトルコのサルシルマズB6など、チェコのCz75をベースとしたモデルも多い。

ドイツのH&K USPやワルサーP99のアクセサリーレールは拳銃にライトやレーザーを取り付けるための独自規格だったが、その後グロックなどが追従しピカティニー・レールなどの一般化な規格に置き換わる形で普及した。

グロックが事実上標準となり、ストライカー式ポリマーフレーム自動拳銃が数多く登場した。動画はグロックのクローンであるPSA Dagger。

アラブ首長国連邦(UAE)のカラカル拳銃。正確にはステアーMの系譜。

サルシルマズ SAR9。グリップのデザインはH&Kの影響を思わせる。

旧来のS&Wオートのデザインを一新したS&W M&P。デザインはより洗練され、警察・法執行機関に広く採用されている。

■概史

作動機構は大まかに言えば銃の発展史でもある。歴史ものを書くのであれば「当時のトレンド、最先端技術」を把握する必要があるし、劇中の年代からしてその銃(と、その機構)が古いのか新しいのかくらいは知っておくと、その銃を使用するキャラクター、あるいはその組織の性格まである程度表現できるのではないかと思っている。冶金や化学的性質まで把握できると強いが専門性が高いので難しい。

銃に合わせて戦闘服はもちろん、弾薬ポーチ、弾倉ポーチや防弾チョッキなどの装備も進化しているため、頭の片隅に入れておくと良いと思う

【前史・前装式】(ファンタジー・異世界向け)

剣と魔法のファンタジーというか、ハイ・ファンタジーや異世界ものなどに銃を登場させる場合、基本的には19世紀以前、産業革命以前(雷管の登場辺りまで)の技術レベルの銃を出したほうが良いと思う。銃口から槊杖によって装填するいわゆる前装式のマスケット銃と呼ばれる(日本にも伝来した)火縄銃や、その点火方法を火打石に変えたフリントロック式などは弓矢やクロスボウの延長としてファンタジー的世界観にもマッチしやすいはず。

もちろん魔法で何とかしても良い。火薬への点火方式の話なので、火属性なり雷属性の魔法などが雷管や金属薬莢に代わる画期的な構造や撃発機構になる可能性はある。(推進薬が水・風属性の魔法とかでも良いわけで…)

14世紀ごろに登場した最初期の手銃(ハンドキャノン、handgonne)。

15世紀末に登場した瞬発式の火縄銃(アーキバス)。日本にも伝来した。

アフガニスタンの伝統的なジェザイル銃。古くは(正確な年代不詳…17世紀末~19世紀初頭ごろ?)火縄銃からフリントロック式、雷管式まで改良されながら使用された。長射程を生む長銃身、湾曲した銃床や幾何学的な装飾などは、西洋の銃と異なる言わば"オリエンタル"な雰囲気を感じさせる。

いわゆる回転弾倉式=リボルバー式の連発式火縄銃も14世紀には登場していたとされる(但し概して重く複雑で高価になるため一般的ではなかった)。例はインド(ムガル帝国)で17世紀に使用されていたもの。

・旧石器時代 …人類による火や弓矢の使用

・紀元前12世紀~ ……石油、硫黄、樹脂など非硝石系の焼夷兵器の使用

・紀元前7~6世紀ごろ …クロスボウ(弩、石弓、洋弓銃)の使用

・7世紀ごろ ……中国(唐)の錬丹術の医薬品として黒火薬が発明される? および東ローマ帝国でギリシア火(ギリシア火薬)が使用される

・9~10世紀ごろ ……中国(唐)で軍用として黒色火薬の発明

・12~13世紀ごろ ……中国(宋)で火槍、アラブ世界でマドファなど指し火式の使用 および投擲武器「てつはう」の使用

・14世紀ごろ ……中国で手銃(ハンドキャノン、handgonne)の普及

・15世紀ごろ ……火縄銃(マッチロック式);火種を必要とし雨や水に弱かった

16~19世紀中頃まで広く使用されていたフリントロック式マスケット銃。

初期の散弾銃であるラッパ銃(ブランダーバス)。海賊にも使用された。

施条の入った銃身を持つ、フリントロック式のライフルド・マスケット。当時の火薬(現代で言う黒色火薬)は発射時のスス汚れによって目詰まりしやすいうえ、通常の滑空銃よりも装填に時間のかかるライフル銃は狩猟用が多く、19世紀にミニエー弾などが登場するまで軍での使用は限定的だった。

通常のフリントロック・ピストルに加え、二連発のダブルバレル・フリントロック、点対称の構造で銃身を回転させる二連発のスイベル・ブリーチ、ボックスロック・アクションの点火機構を内部で分割して二連発させる護身用拳銃、"黒髭"ティーチといった海賊にも使用されたネジ込み銃身の後装式クイーン・アン・ピストルが紹介されている。

・16世紀ごろ ……ホイールロック式;ぜんまい仕掛けで作動したが機構が複雑だった。および初期のフリントロック式、回転式連発銃、施条(ライフル)の発明

・14~16世紀ごろ ……紙製薬莢(早合)の発明;マスケット銃の再装填を効率化した

・17世紀ごろ ……フリントロック式の完成;火打ち石を叩き付けて発射する単純な機構を持つ。また銃剣も使用され始めた。

ゼンマイで稼働するホイールロック式。フリントロック式より早い時期に登場したが、機構が複雑で高価になるため広くは普及しなかった。

フリントロック式の連発銃も幾つか存在する。上下二連式や水平二連式のダブルバレル・フリントロックなど銃身が複数あるものや同一銃身内の点火位置を変えることで連発を実現している物などがあるが、こういった機構は通常のものと比べ重く、複雑かつ高価となり、完全に置換はされなかった。

ロレンツォーニ式連発銃。グリップ内(小銃の場合ストック内)に予備の火薬と弾丸を入れておき、尾栓を回転させることで銃身と火皿に装填する。

17世紀中期~18世紀中期までにクックソン・リピーターが登場する。

ボレーガンの一種である、アヒルの足に似たダックスフット・ピストル。船上の海賊や刑務所の看守などに使用されたと言われる。

ノック・ボレーガン。連発銃ではなく斉射銃。一度に七発を発射する。

ボレーガンを回転式(ペッパーボックス式)とし、連発銃としたもの。

チェンバース旋回砲。7本の銃身に32発ずつ装填し、発射炎により順番に点火させていくことで224連射を可能にしたもの。但し途中で射撃中止することは出来ず、また装填にも細心の注意と時間とを要した。

19世紀初頭、コリアー・フリントロック・リボルバー。ごく少数、数百挺ほどが製作された。雷管式以前、コルト以前の初期のリボルバーのひとつ。

スイベル・ブリーチと呼ばれる機構を持つフリントロック式の二連発銃。点対称の構造をしており、銃身を回転させる事で連発を実現している。

後の時代の雷管式や金属薬莢式のものではあるが、ハーモニカ銃も特異な構造の連発銃なので例として挙げておく

【産業革命と雷管の発明】

打撃を加えると発火する雷管は、火縄銃やフリントロック式のような点火機構をより単純化し、また火皿に口薬を盛る必要が無くなったため、雨天でも使用しやすくなり、またフリントロック式のように口薬に飛び火して暴発する危険性も低下したため、回転式のような連発銃を実用的なものにした。

空気抵抗の少ない流線型の椎の実弾を使用する、パーカッションロック式(雷管式)軍用ライフルド・マスケット。南北戦争で使用されたスプリングフィールドM1861やエンフィールド銃など、19世紀中期における主力小銃。

ペッパーボックス・ピストル。安価であり護身用として19世紀に普及した。

コルト社のパーカッション式リボルバーはハンマーを起こすだけでシリンダーが発射位置に固定される画期的なシングルアクション機構を採用し、南北戦争時には南軍(アメリカ連合国)にもコピーされた。

・19世紀初頭 ……雷酸水銀(II)の調合と、雷管の発明。パーカッションロック式の普及

・1823年 ……流線型のプリチェット弾(椎の実弾)の発明

・1836年 ……サミュエル・コルトがシングルアクション機構のリボルバーを開発。プロイセンのドライゼが紙製薬莢を使用するボルトアクション式のドライゼ銃を発明

・1846年 ……初期の無煙火薬(ニトロセルロース)の発明、およびニトログリセリンの発見

・1849年 ……施条銃(ライフル)に装填しやすい流線型のミニエー弾、およびミニエー銃の発明

・1850年代 ……中折式水平二連散弾銃の発売、初期の多銃身斉発砲ミトラィユーズの発明

・1853年 ……後装式のエンフィールド銃が高い精度を示し、小銃の有効射程が伸びる

六角形のポリゴナル・ライフリングを施した雷管式のウィットワース銃。通常のライフル銃の弾丸は変形・膨張しやすい鉛によって銃身内のライフル(施条)に食い込むが、ウィットワース銃は施条に沿う形の六角形弾を使用することで、弾丸に鉄や鋼などの素材を使用でき、貫通力が高まった。

雷管を備えた紙製薬莢を使用するドライゼ銃とシャスポー銃。弾薬内部の雷管を撃針が貫いて射撃するため、ニードルガン(撃針銃)とも呼ばれた。

【金属薬莢の発明】

フランス軍の連射兵器であるミトラィユーズ。空包による射撃デモ

19世紀半ば、南北戦争で使用された手回し式ガトリング銃。

・1857年 ……S&W社が金属薬莢の発明、およびレバーアクション式ライフルの販売開始。 57年から68年までに同社は、中折式回転式拳銃モデル1、モデル2、モデル3などを発売

・1860年代 ……アメリカ北軍が後装式連発銃スペンサーライフルやガトリング銃を使用

・1862年 ……英軍が初期のダブルアクション式リボルバーを採用

・1866年 ……スナイドル銃が今日のセンターファイア式金属薬莢の原型を作る、またノーベルによるダイナマイトの発明

・1869年 ……金属薬莢のパテントが失効

・1873年 ……『西部を征服した銃』コルトSAAやウィンチェスター銃が軍・官・民で広く普及した

・1884年 ……コルト社が初期のポンプアクション(スライドアクション)式ライフルを販売

・1886年 ……無煙火薬(B火薬)の発明、89年にコルダイトの発明

・1889年 ……コルト社が現代のものに近いスイングアウト式ダブルアクションリボルバーを発売

・1893年 ……最初期の自動式拳銃ボーチャードC93、96年にはモーゼルC96が発売。ポンプアクション式散弾銃ウィンチェスターM1893が発売、97年に無煙火薬向けに改良

・1884,95,96年 ……マキシム、ブローニング、ヴィッカースなどの全自動式機関銃(軽機関銃の登場後は、重機関銃として区分)の登場

・1898年 ……フランスが初の尖頭弾(スピッツァー)を採用し、銃の有効射程が伸びる

いわゆる西部劇やマカロニ・ウエスタンの時代の銃。コルト社のリボルバー拳銃シングル・アクション・アーミー、ウィンチェスター社のレバーアクション式ライフル、現代でも猟銃として使われる水平二連式散弾銃など。

狙撃スコープが装着された後装式単発銃のローリング・ブロック・ライフルやシャープス銃。

黎明期の独製自動拳銃モーゼルC96。中国やスペインでコピー生産された。

反動利用式のセミオート散弾銃ブローニング・オート5。

【20世紀初頭~世界大戦】

19世紀末に登場した機関銃は、やがて近現代の歩兵戦術の要となった。

ルイス軽機関銃やブローニング自動小銃のような歩兵が携行可能なフルオート火器――あるいは軽機関銃や分隊支援火器も登場し始める。

現代の対物ライフルの先祖である対戦車ライフルも大戦末期に登場した。

・1900年代 ……ジョン・ブローニングがコルト社やベルギーのFNハースタルと提携し、半自動式散弾銃オート5、およびコルトM1903やFN M1910といった自動拳銃のベストセラーを次々と発売

・1904-05年 ……日露戦争において初期の近代的手榴弾が使用される

・1908年 ……ボーチャードC93をゲオルク・ルガーが改良しP08としてドイツ軍に採用、このときに作られた9mmパラベラム弾は今日まで主流の軍用ピストル弾薬となる

・1909年 ……ハイラム・P・マキシムが初期の消音器/抑声器(サプレッサー)を開発・発売

・1911年 ……ブローニングの設計したM1911が米軍に採用され、今日までの自動拳銃の基礎となる

・1914-18年 ……黎明期の自動小銃や手榴弾などが各国で試験的に開発・運用される。例として、フェドロフM1916は弱装の6.5mm南部弾を使用し最初期の突撃銃と解釈される場合もあり、またショーシャ軽機関銃はプレス加工技術を使用し当時としては非常に軽量な自動小銃であった。大戦末期には拳銃弾を使うドイツのベルグマンMP18やアメリカのトンプソン短機関銃など、第1世代のサブマシンガンが登場する。またブローニングもライフル弾を使用するブローニングM1918自動小銃を開発する

20世紀を通して軍・警察・民間に普及したダブルアクションリボルバー、猟銃として今でも使用されるポンプアクション散弾銃とボルトアクション・ライフルの機構は、19世紀末には既に完成したと言っていい。

またジョン・ブローニングが設計したコルトM1911のような自動式拳銃や、トンプソン・サブマシンガンのような短機関銃も使用され始めた。

様々な自動小銃や機関銃が登場し始めるが、両大戦における歩兵の主力小銃は依然として手動連発式のボルトアクションライフルだったことに注意。半自動小銃を全軍に配備できたのは第二次大戦の米軍だけだった。

『無故障機関銃』『チェッコ機銃』と呼ばれベストセラーとなったチェコスロバキアのZB26は、英国でブレン軽機関銃としてライセンス生産された。

対戦車ライフルも引き続き発展し使用されたが、肉厚化する戦車の装甲に対抗できなくなりバズーカなどのロケットランチャーにその役割を譲った。

・1926年 ……チェコスロバキアがブルーノZB26を開発、『無故障機関銃』としてベストセラーに

・1934年 ……ブローニングの遺作FNハイパワーが完成、この改良ブローニング式は現在までの主流。およびドイツ軍が初の汎用機関銃であるMG34を採用(のちにMG42を後継として採用)。S&W社やウィンチェスター社がリボルバー用弾薬として.357マグナム弾を開発

・1936年 ……米軍がM1ガーランド小銃を採用。同製品間での『規格』を採用し信頼性を高めた

・1938年 ……ドイツ軍がワルサーP38を採用、このダブルアクション機構とデコッキング・メカの運用思想は銃とともに広く伝播する(後年のベレッタ92FSなどに強い影響を与えている)。また同時期に採用されたMP40短機関銃はプレス加工技術を使用し生産性を高めた第2世代のサブマシンガンとされ、英軍のステン短機関銃や米軍のM3グリースガン、ソ連のPPSh-41及び更に生産性を高めたPPS-43などもこれに影響されている。(戦後これらの銃器は旧植民地などに広く供与されることになる)

・1941年 ……米軍が後方部隊や将校向けに.30カービン弾およびM1カービン銃を開発、採用

・1942年 ……ドイツ軍がMKb42に使用する7.92mmクルツ弾を発明。従来の8mmモーゼル弾を短小化したもので、平野での銃撃戦から市街地などでの機動戦に移行しつつあった戦場において必要十分な効力を発揮し、今日のアサルトライフルの原型となる。(のちにStG44として改良)

・1943年 ……ブリティッシュ・コマンドスや特殊作戦執行部(SOE)向けの消音銃デ・リーズル・カービンやウェルロッド拳銃が開発

生産性の高いプレス加工とコンパクトな折り畳み銃床を備えたMP40は、第二次大戦から冷戦前期を象徴する第2世代の短機関銃の雛形と言える。

射程を犠牲にフルオート射撃を安定させた短小弾を使用するStG44などの突撃銃、またMG42などの軽機関銃と重機関銃を兼ねる汎用機関銃のコンセプトは、第二次大戦のみならず戦後の銃器開発にも大きな影響を与えた。

CIAの前身である米国のOSS(戦略情報局)や英国のSOE(特殊作戦執行部)によってサプレッサー(抑声器)付きの銃が使用され始めた時期でもある。

【冷戦前期~代理戦争の時代】

冷戦初期、東西各国で新規の突撃銃や自動小銃が採用され、旧式化し退役した先の大戦の銃器は主に東西それぞれの同盟国や代理戦争の紛争当事国へ供与された。大戦期に『マンドリン』や『バラライカ』と呼ばれたPPSh-41短機関銃は、ソ連本国でAK-47突撃銃が採用され退役し、冷戦初期には中国や北朝鮮、北ベトナムといった共産圏に広く供与、ライセンス生産された。

シンプルな構造かつ全長をコンパクトに抑えたイスラエルのUZI短機関銃は、各国の軍・警察のみならず紛争地帯でも広く使用されている

80年代に装弾数の多い自動式「ワンダー9」が席巻するまで、自動式より信頼できるものとして依然としてリボルバー式も使用され続けた。防弾チョッキの貫通を目的とした.357マグナムや、狩猟のサイドアームとしてより大口径の.44マグナムなどを使用するマグナム・リボルバーも登場し始めた。

コルトM79。現代でも使用される40mmグレネード弾も使用され始めた。

・1945年 ……ソ連軍がSKSカービン用として7.62x39mm弾を開発、のちにAK-47やRPD軽機関銃の使用弾薬となる。47年にAK-47が採用され、カラシニコフ型突撃銃の構造は各国で模倣・コピーされる。この銃や弾薬はワルシャワ条約機構(WTO、WPO)のデファクトスタンダードとなる

・1948年 ……チェコスロバキアがvz.23短機関銃にてL字型ボルト(テレスコーピングボルト)を使用、これを真似て50年にイスラエル製UZIサブマシンガンや64年のイングラムMAC10など、全長の短いコンパクトな2.5世代と呼ばれる短機関銃が登場する

・1950年代 ……フルサイズ弾薬である7.62x51mm NATO弾が採用、これを使用するM14、FN FAL、H&K G3といった自動小銃や、サコーM60やFN MAGのような汎用機関銃などが採用されるが、アサルトライフルの採用に西側諸国が一歩遅れを取ることとなる

・1955年 ……S&W社が.44マグナム弾を使用するマグナムリボルバーS&W M29を発売

・1956年 ……中国(のちのノリンコ社)が56式自動歩槍や56式半自動歩槍など、ソ連製のAK-47やSKSカービンのライセンス生産品あるいはデッドコピー品を生産し、第三世界に供与・売却し始める

・1961年 ……チェコスロバキアで戦車兵や運転手などの自衛用・護身用としてVz.61スコーピオン短機関銃が採用、またソ連で対戦車ロケットランチャーであるRPG-7が採用

最も有名な突撃銃の一つであるAK47突撃銃は、1960年代頃から本格的に供与され始め、『小さな大量破壊兵器』として紛争地帯に普及している。

アメリカは7.62x51mm弾を西側諸国の標準弾として採用させたが、AK-47の7.62x39mm弾と比べると反動が大きく、フルオート時の制御は難しかった

軽合金やプラスチックを多用し、小口径高速弾を採用したアーマライトAR-15はコルトM16として採用され、その短銃身モデルであるコルト・コマンドーことXM177サブマシンガンは、現在のM4カービンに連なっていく。

ストーナー63はモジュール化された各ユニットを組み替える事で歩兵銃、突撃銃、軽機関銃など様々な銃種に変更可能なモジュラー・ウェポン・システム(MWS)の先駆けになった。

ストーナー63のように、現代のH&K G3/MP5シリーズ、ステアーAUG、H&K G36、コルトM4カービンなども、様々な銃身長やモジュール化されたユニットを組み替えた様々なバリアントが存在している。

・1962年 ……米空軍がアーマライトAR-15をM16として採用、64-67年にかけてM16A1として陸軍や海兵隊でも採用された。このM16用の弾倉はSTANAGマガジンとして北大西洋条約機構(NATO)の標準規格となる

・1963年 ……アーマライト社がAR-18を開発。高度な設備を持たない工場でも生産可能なAK-47に対抗する意図で開発されたが、この銃それ自体よりその構造が西側諸国で模倣され、普及する

・1964年 ……ソ連でマークスマンライフル的な運用として、ドラグノフSVD狙撃銃が採用される。また69年にはPK汎用機関銃の改良型であるPKMが採用

・1966年 ……西ドイツのH&K社がG3自動小銃のローラー遅延式ブローバック機構をスケールダウンした短機関銃としてMP5を発売。当初は振るわなかったが77年のハイジャック事件において閃光音響手榴弾(フラッシュ・バン、スタン・グレネード)と共に効力を発揮し、射撃精度の高い対テロ特殊部隊の標準的銃器として広く採用されることとなった。それまでのオープンボルト式で近距離での制圧力を重視していたサブマシンガンに対して、このように自動小銃と同じあるいは似た機構を持ち、精度を重視するタイプのサブマシンガンは、第3世代の短機関銃として分類される

・1968年 ……米海軍SEALsで消音拳銃Mk22『ハッシュ・パピー』が採用

・1970年 ……M79グレネードランチャーの後継として、M16ライフルの下部に装着するアタッチメント型のM203グレネードランチャーが採用される

【冷戦後期~現代の対テロ戦争】

70年代は共産テロ、90年代は民族紛争、00年代は対テロ戦争の時代となる。

様々な消音火器やPDW、自動散弾銃、対物ライフルなどが開発された。

H&K G3の機構をスケールダウンし、従来のサブマシンガンより高い精度を実現したMP5シリーズ。小銃の機構や操作体系を備えた第3世代のサブマシンガンとして分類され、西側諸国ではUZIに変わって軍・警察で広く採用された。特殊部隊向けのMP5SDは消音器(サプレッサー)を内蔵している。

戦闘用ショットガンとして開発されたイタリア製フランキ・スパス12。

80年代に「世界最高のコンバット・オート」として持て囃されたCz75拳銃。9x19mm口径、ダブルアクション、複列弾倉の特徴を備える「ワンダー9」の先駆けであり、イタリア製のタンフォリオ、イスラエルのジェリコ941、中国・ノリンコ社のNZ75、北朝鮮の白頭山拳銃など各国でコピーされた。

・1972年 ……『黒い九月事件』が発生し、その反省から西ドイツで対テロリスト用セミオート狙撃銃であるH&K PSG-1やワルサーWA2000などが開発される

・1974年 ……H&K MP5のバリアントに消音モデルMP5SDが追加、および非致死性武器のテイザー銃が開発される

・1976年 ……ベルギーのFN社が5.56x45mm弾を改良、80年にSS109としてNATO標準になる

・1978年 ……オーストリアのステアーAUG、フランスのFA-MASなど、機関部を後方に移しコンパクトながらも長い銃身を兼ね備えたブルパップ方式のアサルトライフルが採用される

・1980年 ……オーストリアのグロック社がポリマーフレーム、ストライカー式、複列弾倉のグロック17を発売。85年には米軍が正式採用の拳銃をM1911A1からベレッタ92FSに更新し、この時期に数多く登場した、およそ「ダブルアクション式、9x19mm口径、複列弾倉」といった要素を持った9mm拳銃は『ワンダー9』などと呼ばれる(例:ブローニングハイパワー、S&W M59、Cz75、ベレッタ92FS、グロック17、スタームルガーP85/P89/P94/P95、H&K P7、ワルサーP99、H&K USP、SIG P226など)

・1984年 ……FN ミニミ軽機関銃が開発され、NATO各国で採用される

・1988年 ……79年にイスラエルのIMI(IWI)社が開発したデザートイーグルに.50AEモデルが追加

装弾数の多い複列弾倉の「ワンダー9」の流れを汲みつつ、軽量なポリマーフレームや安全性の高いプリセット・ストライカー式などの使用によって、デファクトスタンダード(事実上標準)にまでなったグロック17。そのフルオートモデルであるグロック18Cも対テロ部隊の要請で開発された。

小銃弾を小型化したようなPDW弾を使用するP90。拳銃弾の短機関銃より長射程、通常の拳銃弾を防ぐソフト・ボディアーマー(防弾着)を貫通できる

対装甲用途である重機関銃クラスの.50BMG弾を使用するバレットM82。

40mmリボルバー式グレネードランチャーであるダネルMGL。

・1990年代 ……FN P90やH&K MP7といった個人防衛火器(PDW)の登場。これは拳銃弾サイズながら短機関銃よりも長い200m程度の射程と防弾チョッキへの貫通性能を高めた、専用のPDW弾薬を使用する。後方部隊向けとして開発されたがむしろ対テロ特殊部隊の採用が多い

・1993年 ……テイザー社が発足。火器に相当しない低致死性のテイザー銃を発売。

・1994年 ……M4カービンの登場。およびそれに使われる(スコープなどアタッチメントを付けるための)レール規格MIL-STD-1913(ピカティニー・レール)が、広く普及するようになる

・1995年 ……米特殊作戦軍(SOCOM)にMk23戦闘消音拳銃が採用

・2003年 ……S&W社が.500 S&Wマグナム弾とそれを使用するS&W M500を発売

・2005年~ ……S&W社がグロックの影響を受けたM&Pピストルを発売、ポリマーフレームのストライカー式拳銃がデファクトスタンダードに

・2008年~ ……スタームルガー社が.380ACP口径の小型軽量拳銃であるルガーLCPを発売、S&Wも2011年にボディガード380で追従。この種の小型軽量の.380口径コンパクトオートは民間市場で人気を博す

スタームルガーLCPやS&Wボディガードなどの.380口径の小型護身用拳銃。

プラスチックを多用した軽量なH&K G36は統一されたドイツ連邦軍のみならず、各国の軍や法執行機関、特殊部隊などに使用されている。

フルオート・ショットガンAA-12と、AK-47突撃銃の流れを汲むサイガ12。

電撃により対象を無力化する低致死性のテイザー銃。

FN 303低致死性ランチャーおよび拳銃タイプのFN 303P。

【2020年現在】

AK-47を基に改良・発展させたイスラエル製ガリル・エース。現代の小銃はドットサイトやホロサイト、ACOGなどの光学照準器が搭載しやすいよう、上部にピカティニー・レールが搭載される。

垂直方向にボルトが動作するクリス・スーパーV機構を搭載し、銃身軸より高い位置にグリップを配置するシェプタルスキー・レイアウトを実現したKRISSヴェクターSMG。特徴的な外見からメディア作品によく登場する印象

クロアチア製VHS-2とイスラエル製タボールX95。ブルパップ式突撃銃。

銃身が前後するロングリコイルで作動するゲパードGM6 Lynx。.50BMG弾を使用するブルパップ式対物ライフル。

2020年代の拳銃は、光学照準器であるマイクロドットサイトや、より安定性を高めるピストルカービンキットなどがトレンドである。

米軍にモジュラー・ハンドガン・システム(MHS)として採用されたSIG P320は、撃発機構周りであるファイア・コントロール・ユニットを中心に、様々なスライド・フレームなどをニーズに合わせ組み替えることが出来る。

FN 303と同じく催涙弾などを使用するByrna社の低致死性ランチャー。

■創作に銃器を出す際のTIPS

【別にリアルでなくてもいい】

『ダーティ・ハリー』は刑事が大口径マグナム・リボルバーを持っていても良いのだということを教えてくれる。

『コマンドー』は3挺も4挺もマシンガンやショットガンを持ち歩き、サイドアームのデザートイーグルを抜き撃ちしても良いことを教えてくれる。

『プレデター』のようにガトリングガンを手に持って構えても良い。

『マトリックス』は電脳世界で二挺拳銃が如何に有効かを教えてくれるし、またスパス12が最強のショットガンであることを示してくれる。

日本語にはケレン味という言葉がある。創作物のリアリティラインは、作者が決めていい。

フィクションの魔法の本質は「役者が銃を撃つ真似をし、銃声のサウンドエフェクトで相手が死ぬ」という事だと思うんだよな FPSも同じことでコントローラのトリガーを引いて、画面の銃がアニメーションし銃声のサウンドが流れて相手が死ぬということ…それは銃の動きがリアルであるかどうかは関係ない

— Doe774 (@Doe774) May 13, 2023

「空包で人が死ぬ」ということでもある(実際の空包は人に向けると危ないけど…そういう意味ではない)プロップガンの動作やマズルフラッシュ、それに銃声は実弾を撃つときの銃のものとは異なるけど、それは作中で提示されるリアリズムのルールとは関係ない…役者が銃を撃つ真似をしSEが鳴れば死ぬのだ

— Doe774 (@Doe774) May 13, 2023

フィクションはウソが真実になる瞬間を持つ魔法である事を教えてくれる

【文章表現上のポイント】

通常は、「リボルバー」「拳銃」「ライフル」「マシンガン」「散弾銃」といった一般名詞でよい。銃は基本的には道具でしかなく、道具としての機能を果たしていればそれでいい(文章表現でハサミと書くときに必要がなければそのハサミのメーカーだとか材質だとかを描かなくて良いのと一緒)。

仮にモデルとなる銃があり、同定可能にしたいのであれば、銃の特徴、口径や装弾数、構造などを描写して、固有名詞を極力出さない(名前を列挙するのは何となく銃オタクっぽいというか、素人っぽいから)。

「二つ名」「アダ名」があれば、それを使うのも良い。有名作を挙げて「〇〇の銃」とかも良いだろうと思う。銃それ自体の物語性もあるし、そういった文脈も加味されてお得になることもある。

例えば「M1911」「P220」だとただの記号だが、「.45口径の8連発」は弾の種類・威力と装弾数といったステータスが分かる。銃をよく知らない人でも8回撃てるのだろうなと分かるし、銃を知っている人なら8連発弾倉のM1911やP220の.45口径バリアント辺りかな? と、充分に推察できる。(もし1911だと同定させたければ「アメリカ製の」「旧い」とか付け加えればよい)。

他にも「.22」「.25」「.32」「.380」と口径だけ書けば恐らく民生用の、小型のオートマチックであろうと銃オタクは勝手に読み込む。

口径の持つイメージの例:

・.22口径:小口径で、高速なピストル弾。やや非力なイメージ。より具体的に.223口径や5.56mmと書くと拳銃ではなくライフルのイメージになる。

・.25口径、.32口径、.380口径:護身用自動拳銃のイメージ。数字が大きいほど威力は増すが、.25は非力、.32でも弱め、.380でほぼ普通という感じ。

・.38口径、9mm:ごく普通のリボルバーや自動式拳銃、サブマシンガン。また.38口径=リボルバーで、9mm=自動式という感じも少しある。

・12ゲージ:普通のショットガン、散弾銃。

・.30口径、7.62mm:威力や貫通力が高いイメージ。普通の猟銃やライフル、狙撃銃、あるいは旧い東側諸国の拳銃やサブマシンガン、突撃銃など。より具体的に.30-06や.308口径と書くと、東側のイメージは消えアメリカや西側の旧い軍用銃や猟銃のイメージになる。

・.357口径、.44口径:マグナム・リボルバー。あるいはオートマグナム。対人用としては威力過剰という感じも。防弾チョッキも撃ち抜けそう。

・.45口径:古き良きアメリカの拳銃というイメージ(西部劇のリボルバーから世界大戦の自動拳銃、サブマシンガンまで)。9mmより大口径だし、反動は大きいけれど、突進してくる相手も止められそう。

・.50口径:大口径ライフルや重機関銃、マグナム拳銃など。人間が通常扱える最大口径という感じ。

そして、このイメージに齟齬がある場合に、問題は起きる。具体的に描写する必要がある場合、モデルとなる銃を想定はしておいて、その特徴(装弾数とか、威力とか、射程距離とか)を逸脱する描写はせず、しかし固有名詞は出さずに一般名詞の「拳銃」「突撃銃」とだけ書いておくのが無難かもしれない。(もし多少誤っていても「それはそういう特殊なモデルだから」と逃げられるので)

また、もし舞台背景の年代とキャラクターの所属が明らかであるなら、わざわざ銃の名前を出す必要はない。例えば60年代中盤ごろの米軍なら「ライフル」でM16、「マシンガン」でM60、「ピストル」ならM1911A1辺りだろうということは殆ど自明であり、あえて固有名詞で区別する必要はない(重ねて言うが、銃を使う人間がその銃の名称を覚えていたり、普段そのように呼んでいるとは限らない。ただ支給されただけの道具だからだ)。

日本のガスガンやモデルガンは自動式のスライドやボルトが後退することをブローバックと表現するので(ガスブローバックガンや発火モデルガンの作動としては誤りではないが)、言葉として広まっている。しかし遊底(スライドやボルト)の後退にはブローバック作動の他にリコイル作動やガス圧作動なども存在するため、遊底の後退動作全てをブローバックと表現するのはよくあるミスである。

また逆にブローバック式の銃において、遊底が後退・復座することをリコイル作動式やガス圧作動式のように開放・閉鎖と表現することも、(ブローバック式は閉鎖機構を持たないので)厳密には誤りである。

とはいえ、銃ごとに作動機構を調べるのも面倒なので、ブローバックという語の代わりに、より一律に「スライドが後退した」「ボルトが復座した/戻った」といった一般的な語彙を使用したほうが早い。

バネでBB弾を発射するエアコッキング・ガンの印象からスライドを手動で引くことを「スライドをコッキングする」と表現されがちだが、「コッキング(コックする)」のはスライドでなくハンマーやストライカーのほうなので、(スライドを引くとハンマーも同時にコックされる場合は多いが)違和感のある表現になる。そのため「スライド・ボルトを引く/(手動で)後退させる」などと表現したほうが誤解が少ない。

コックする撃鉄(ハンマー)や撃針(ストライカー)も、「下ろす/起こす」の表現が逆になっている場合もある。撃鉄を起こす意味で「ハンマーを下げる/倒す/戻す」と表現すると、真逆の動作の印象を与えてしまう。

撃鉄や撃針が安全状態にあることをレスト・ポジション(休んだ/伏した/寝かせた/眠った状態)と呼ぶため、それに対して「ハンマーを起こす」と覚えると良いかもしれない。

対人用としては過剰な威力を持つ.50口径のデザートイーグルは、まさに現代の黄金銃と言えるかもしれない

・描写の例

M1911;.45口径の7連発。(.45とだけ呼んでも基本的にはM1911のことだろうと推察できる)

AK47(56式自動歩槍);折り畳み銃剣の付いたカラシニコフ型突撃銃。

イサカM37;『フェザーライト』。その散弾銃は排莢口が装弾口も兼ねていた。

S&W M19;Kフレームのハンドイジェクターに.357口径を装填する。

M60;その銃は『豚』と呼ばれていた。/ランボーの銃だ。

M16A1;『マテルのおもちゃ』。/三叉のフラッシュハイダーが閃光をY字に分散する。

ウィンチェスターM70;ウィンチェスターのボルトアクション。もちろん64年以前のモデルだ。

M1887;『T2』でシュワちゃんが振り回してたやつ。

SMLE MkIII;マガジン・カットオフを引き出して、「マッド・ミニット」の速射をする。

M1ガーランド;8発目を撃ち終わると、ピン、と甲高い音を立てて挿弾子(エンブロック・クリップ)が排出される。

M1891/30 PU;槍のようなソ連製小銃はボルトハンドルがスコープに干渉しないよう曲げられていた。

Kar98K(中正式歩槍二式);中独合作のモーゼル銃。19世紀末の傑作だ。

ステンガン;パイプのような『臭い銃』(ステンチ・ガン)。

M1928短機関銃;『シカゴ・ピアノ』の50連発ドラムマガジンが音を奏でる。

MP40;『シュマイザー』/『ゲップ銃』らしい遅い連射音だ。

PPSh41;毎秒15発の『マンドリン(バラライカ)』の音だ。

【"一般名詞の銃"の性能や装弾数のイメージ】

信頼性も高く軍用・警察用・民間用として広く普及しているグロック拳銃、レミントンM870散弾銃、UZI短機関銃、ガリルなどカラシニコフ系突撃銃、マウザーアクションのボルトアクションライフル(レミントンM700など)は"一般名詞の銃"のイメージに近いかもしれない。

「回転式拳銃」「リボルバー」は、だいたい装弾数6発。小型であれば5発のものもある。マグナム弾であれば、通常(クラスII)の防弾着を貫通できるものもある。

「自動式拳銃」「オートマチック」は、モデルにもよるが1970年代くらいまでのモデルは普通7~8発くらい弾倉に入る。いわゆるベレッタやグロックといった9mmパラベラム口径の「ワンダーナイン」が流行った80年代以降は15発くらいが普通になった。2020年の現在だと17発を超え、20発程度マガジンに入るものもある。隠匿携帯しやすいサブコンパクトモデルなどは、モデルにもよるが7~10発くらい。

拳銃の有効射程は、22m~45mまでと言われる。銃床を付けて安定性を高めればやや伸びる。

「散弾銃」「ショットガン」は、弾倉に入るのは4~8発程度。散弾の威力はおよそ拳銃程度。スラグ弾(一粒弾)は強力だが弾丸が大きいので失速しやすい。散弾の有効射程は22~45m、スラグ弾の有効射程は68~90mまでとされる。

「短機関銃」「サブマシンガン」は拳銃弾を使用し、装弾数はおよそ30発程度で、多いものだと40発や50発のものもある。フルオート射撃ができる。PDW弾は通常(クラスII)の防弾着を貫通できるものもある。

短機関銃の有効射程は、物にもよるが90m~180mくらい。

拳銃弾クラスであれば、基本的には防弾レベルIIのケブラー繊維(アラミド繊維、ポリアミド)のソフトアーマーによって防がれる。

ライフル弾を防ぐには、防弾レベルIII以上のセラミックプレートやトラウマプレートなどを使用する必要がある。

「突撃銃」「アサルトライフル」「自動小銃」は、およそ装弾数は通常20~30発。フルオート射撃ができる。現代の歩兵の一般的な装備。有効射程は、モデルにもよるが300~500m程度とされる。

「軽機関銃」「分隊支援火器」「ライトマシンガン」は、加熱する銃身が保つ限りいくらでも撃ち続けても良いと思うが弾帯(ベルトリンク)の長さはおよそ100~200発程度が標準的か。軍隊の分隊であれば、分隊に一人は機関銃手が居ることが多い。二脚で安定させるので、有効射程はやや長く700~800m、弾種によっては1km程度とされる。

「猟銃」「狙撃銃」として使用される「ボルトアクションライフル」は、5発前後が多い。通常の狙撃銃が運用されるのは~600m、最大でも800~900m、弾種によっては1kmを超える狙撃も想定される。

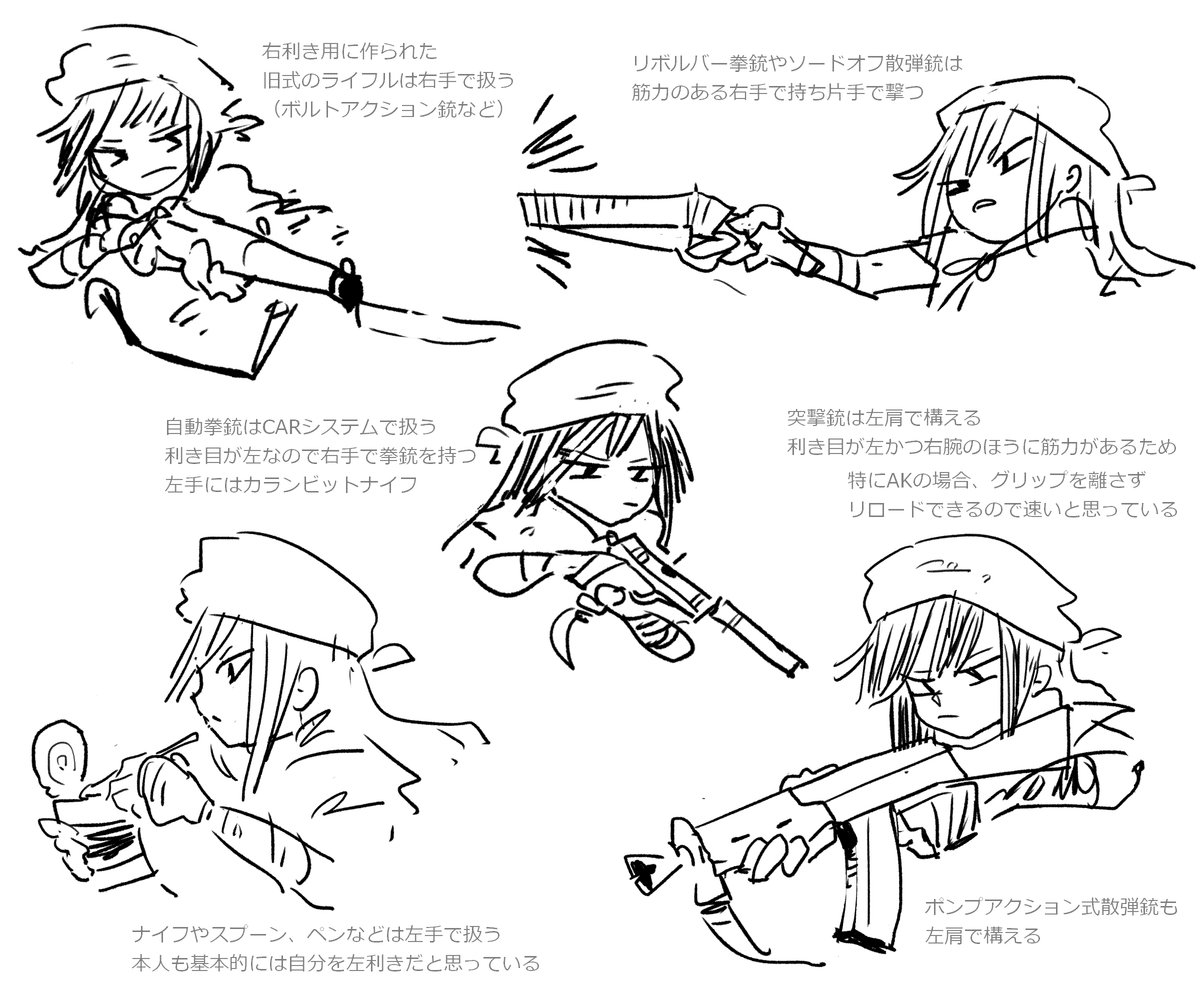

【銃の操作・カスタム・訓練方法の違いなど】

銃のカスタマイズから取り扱い、携行時の安全管理、構え方や射撃方法に至るまで、それはそのキャラクターの性格や歴史、どのような訓練を受けたのかを表現する。

早撃ち(ファストドロウ)やファニング・ショットは西部劇のイメージだ

射撃競技に特化し、速度と精度を重視したレースガンには様々なカスタムが施されているが、軍や法執行機関、護身用で使われるイメージは全くない。

暗視ゴーグルを装着すると通常のアイアンサイトによる照準が難しい。そのため赤外線レーザーによるアクティブ照準やドットサイトなど光学照準器によるパッシブ照準が必要になる。

IPSC競技のシューターが慣れた手付きで薬室の弾薬を手動で排莢する様子。

拳銃の作動不良時の緊急操作手順、通称【タップ・ラック・バン】の解説

1.TAP 弾倉を下から叩いて挿入、きちんと装填されている事を確かめる

2.RACK スライドを引き、薬室の不発弾やジャムった空薬莢をクリアする

二重装填の場合、弾倉を抜きスライドを操作してから手順1.に戻る

3.BANG トリガーを引いて、発砲

少しだけ遊底(ボルトやスライド)を引いて薬室に装填されているかを確認するプレスチェックの必要性の是非については賛否両論あるが、キャラクターの不安さや神経質さの表現には合っていると思う。

西欧諸国では(右利きの場合)突撃銃のリロードを左手で行うが、ソ連ではAK47の弾倉の交換からボルトの操作まで全て右手で訓練する違いがある。

しゃがみ撃ちや伏射(プローン、伏せ撃ち)など低い姿勢は被弾面積を下げるが、現代では仰向けから撃つスパインの姿勢や横向きに寝て撃つアーバンプローンなど、様々なバリエーションの伏射姿勢がある。

コンディション3(空の薬室)で携行し発砲直前に装填するイスラエル式のメソッド。

狙撃に関しては色々あるが、とりあえず土嚢などに銃を乗せて依託射撃する場合、銃身を乗せて依託射撃すべきではない(着弾点がズレてしまう)。動画のように、銃床部分を乗せて依託射撃すべき。(二脚=バイポッドの取り付け位置にも注目。バレルでなく銃床に付けられている)

ゲームにおける利き手やアンビデクストラスの表現についての歴史。

近年は左右どちらの手でも扱いやすいアンビデクストラスな設計であることが多い

それはそのキャラクターの性格や歴史、どのような訓練を受けたのかを表現する

【作画上のポイント】

銃には「撃てない状態」があって、いざ発砲せんとする場面でその状態を描くとまずい。例えば、

・安全装置が外れていない

・薬室やシリンダー撃発位置に弾薬が装填されていない(あるいはローディングインジケータが出ておらず、薬室に弾薬が入っていない事になっているなど)

・弾倉が空になってスライド(ボルト)ストップがかかり、スライド(ボルト)が後退している

・作動不良が起きている、あるいは作動不良などでスライドやボルトが完全閉鎖していない

・オープンボルト式の銃で、ボルトが(撃発可能な状態である)後退位置になっていない

・シングルアクション式の銃でハンマーが起きていない、またはハーフコック位置から撃発している

・マガジンセイフティのある銃で、弾倉が挿入されていないのに撃発している

・AFPB(オートファイアリングピンブロック)のある銃で、トリガーを引かずに撃発している(例えば撃針を直接何かで叩いて撃発するようなトリックなどを使用する場合の話)

・(ベレッタ92など)AFPBの状態が外部から分かる銃で、AFPBが解除されていない

などがある(例外はある。マガジンセイフティは「カスタムで外している」と言うこともできるし、そもそも外部露出型のAFPBやローディングインジケータまで見ている人間はほぼ居ないと思うが)。

また他に特定の銃などにおいて間違えやすい例としては、

・ダブルアクションオンリー(DAO)の銃で(撃発前、撃発後問わず)ハンマーが起きている

・南部14年式やツァスタバM70系カラシニコフ銃で弾倉を空にした状態でボルトが後退位置で止まり、弾倉を外してもボルトが後退したままになっている

(これら一部の銃は弾倉のフォロワーにボルトが引っ掛かって弾切れを示すだけのボルトストップなので、銃本体にその状態を保持する機能がない)

・同様にマウザー系ボルトアクションライフルで、弾倉を撃ちきりボルトを後退させたあとにそのままボルトを前進させている

(解説:ボルトアクションライフルも一部機種は弾倉を撃ち切ると、射手に弾切れを示すためにボルトを後退位置で停止させる構造になっているものもあるため、弾倉が空の状態でボルトを前進させるにはマガジンフォロワーを押し下げながらボルトを前進させる必要がある)

・スライドストップ、ボルトストップのない銃で弾切れになったときにスライドやボルトが後退位置で停止している

(ライフルであればAK系、MP5/G3系、M1/M2カービン、ピストルであればコルトM1903、コルト25オート、FN M1910など、弾倉が空になった状態で自動にスライドストップ、ボルトストップがかからない銃もある。

またスライドストップ・ボルトストップをリリースレバーとして外部から操作できないがスライドストップ・ボルトストップ機能自体は内蔵している銃として、ワルサーPPシリーズ、H&K G36シリーズなどがある)

・ボルトハンドルやチャージングハンドルが、ボルトの動きと連動してしまっている/連動していない

(例えばブローニングM1918自動小銃、M3グリースガン、AR15/M16系、アーマライトAR10、H&K G3/MP5、FN FAL、ステアーAUG、FN F2000、FN P90、UZIサブマシンガン、ステアーTMP/B&T MP9、H&K MP7などはボルトとチャージングハンドルは連結していないので、作動時に前後しない。

逆にStG44、FA-MAS、H&K G36、95式自動歩槍、Vz61スコーピオン、イングラムMAC10/M11などは連結しているので連動して前後する。なおAK系やSIG 550系、64式小銃や89式小銃などボルトハンドルが直接ボルトキャリアから生えている銃は当然前後する)

(補足ながら、スライドストップ/ボルトストップが搭載されている銃でも、火薬の量が少なかったりしてボルトの後退量が足りず、或いは何らかの原因で最終弾でもスライド/ボルトが後退位置で停止しない場合もある)

・安全装置をかけるとスライドやボルト、トリガーなどを動かせなくなる銃で、その状態で操作してしまっている

(コルトM1911系、マカロフ拳銃、Kar98K、モシンナガン小銃など)

などがある。

この辺りの細かい描写は銃の構造を知っていくとある程度判別できるようになるが、銃によってそれぞれ異なるとしか言えないので、ミスを防ぐための簡単な方法としては、

・ハンマーが露出していない銃をチョイスする

・手動安全装置(マニュアル・セイフティ)のない銃を選ぶ、または安全装置をかけない

・または自動式のハンマーは戦闘時には常に起きているように描くことにして、DAO(ダブルアクションオンリー)のオートマチックやシングルアクションのリボルバーはチョイスしない

・スライドストップやボルトストップの描写を省くために、そもそも弾切れの状態を普段は描かない

・適当にごまかす、あるいはそこまで詳細に描かない、知らないことは描かない(銃がメインでなければ、それで充分なので)

・気にしない

といった事が挙げられると思う。

【資料:3Dで見る銃の内部構造】

AK-47(カラシニコフ系)突撃銃の内部構造。

グロック拳銃の内部構造。

M16(AR15系)突撃銃の内部構造。

ポンプアクション式散弾銃の内部構造。

ボルトアクション式ライフルの内部構造。

リボルバー拳銃の内部構造。

【エアガン、映画、ゲームなどを参考にする際の注意】

日本でも入手が容易なプラスチック製のエアソフトガンは、プラスチックを左右張り合わせるいわゆる「モナカ構造」である場合も多く、実銃にないネジや左右を貼り合わせた際の線が走っていることがあるため、作画の資料にする場合は注意が必要(近年では実銃でもプラスチック製のものが増えてきており、実銃のフレームも「モナカ構造」になっている場合もある)。

また10歳以上用のモデルなどには、安全のために実銃にない安全機構が付加される場合もある。(この場合、トリガーガード下の安全装置がそれ)

エアソフトガンは、実物を模したアウターバレルの中にBB弾発射用のインナーバレルがある二重構造になっており、銃口付近を描く場合は注意が必要

エアソフトガンを参考にする場合、発射機構に関わる内部のバレルやブリーチブロックの形状も異なるが、マガジン(弾倉)も注意する必要がある。BB弾やガスなどを入れるため、特に異なっている。詳細に描く必要がある場合、エアソフトガンよりモデルガンを参照したほうが比較的正確。

実銃の弾倉への装填。エアソフトガンより実銃の方がある種、機構は単純だ

・エアソフトガンやモデルガンには、実銃にない構造やデフォルメがある場合があり留意する必要がある。モデルガン用のバレル内インサート、エアガン用の発射機構やBB弾を装填するマガジン部、エアガンのみに設けられた安全装置などが該当。内部機構はかなり再現されている部分もあるが、発射に関わる部分は当然ながらアレンジやデフォルメされていると言っていい

・映画に出てくるプロップガンも、実銃から改造して動作させている場合が多い。ショートリコイル式の銃はブローバック式に改造されておりコマ送りで見るとバレルが後座していなかったり、ロッキング部が削られていたりする。またエアガンを使用しエフェクトを後付けしている場合もある

・ゲームに出てくる銃も、その作動やアクションが完璧に再現されているとは限らない。むしろ実物のプロップと違い3DCGなのであり得ない状態から発射できてしまっていたり(ハンマーが起きていないなど)、構造などの解釈を間違っていたりする。(私個人は好きではないが)FPSの銃のアニメーションのどこが間違っているか指摘しているタイプの動画も近年は増えてきているので、参考にはなるかもしれない

・映画、ゲームの銃周りの演出はカッコよく作られていると思うので、演出面で参考にすると良いと思う。エアガンやモデルガンはスケール感や取り回し、握り心地の確認として、3Dモデルなどを作画の参考にyoutubeなんかで実銃が実際に動作している映像を参照すると良いように思う

映画に登場する銃は、基本的に安全管理のために実弾は使用されない。

・銃口を閉塞するなどして空包(ブランク)を発射する実銃

・空包専用に設計されたプロップガン、あるいはキャップ火薬のモデルガン

・マズルフラッシュや薬莢のエフェクトをCG等で後付けするエアソフトガン

・発砲しない場面やエキストラのための、ゴム製のラバーガン

といった物が使用される。スクリーンに映るものが全て本物とは限らない。

日本製のガスブローバックガンやモデルガンは映画でも使用される。

空包を使用するブランクガンは構造が実銃に近く、日本では規制される。

狩猟・競技・害虫駆除にも使用されるエアガン(日本で言う「空気銃」)、サバイバルゲームなどにも使用される比較的安全性の高いエアソフトガン、キャップ火薬を使用するモデルガン、空包専用のブランク・ガンなど様々な種類のものがプロップガンとして使用されうる。

映画に登場するプロップガンも、ロッキングラグが削られたりショートリコイル機構がオミットされたりと各所が改造されており、また銃口からのマズルフラッシュも実弾を発射するときより、かなり派手なものになる。

『ドクター・ノオ』の有名なエラー。セリフは正しく「スミス&ウェッソンは6発だよ…」と言っているが、教授が使用しているのはコルト1911だ。

またここで007が使用するのはワルサーPPKのはずだが、映画製作の都合上(プロップガンが入手できなかった為)FN1910が代役として登場している。

■サプレッサー(消音器、抑制器)について

【サウンド・サプレッサーとは?】

サウンド・サプレッサーは銃口に取り付けて銃声を抑える装置である。

サイレンサーとも呼ばれる。全くの無音にはならないためサイレンサー(消音器)ではなくサプレッサー(抑制器)のほうが正しいという意見もあるが、響きの問題であり、どちらでも別に誤りではない。

(用語としてはサイレンサーのほうが古く、サプレッサーと呼ばれるようになったのは85年以降。イギリスではサウンド・モデレーターとも呼ばれる)

音を減少させるサウンド・サプレッサーの他に、銃口からの閃光を減少させるフラッシュ・サプレッサーも存在し、アメリカの法的には、音を減少させるほうのサウンド・サプレッサーはサイレンサーと呼ばれる。

銃が発生させる音には3つの要素がある。

1.銃口からの爆発音(サプレッサーが抑えられるのは、この部分のみ)

2.音速を超えた銃弾が発するソニック・ブーム(空気を切り裂く衝撃波)

3.自動式の銃が発生させる作動音(スライドやボルトの後退時の金属音)

(+ 銃弾が標的や壁・地面など着弾した時の被弾音)

サプレッサーは、銃口から勢いよく放出される発射ガスをゆっくりと放出させることで、その音量を抑えるものである。

例えば、スプレー缶のノズルボタンを強く押して「シューッ!」と勢いよくガスを放出させたときと、弱く押して静かにゆっくりガスを放出させたときの感じに似ている。

ソニック・ブームは、重い弾丸を使うなど銃口初速を低下させて弾丸の飛翔速度を音速以下にすることで防ぐことが出来る。

作動音は、器械的に動作をロックすることでより静かにできる。拳銃に取り付けられるこのような機構をスライド・ロックと呼ぶ。

サプレッサーによって緩やかに放出される発射ガスは熱を持つため、サプレッサー内部を湿らせる(ウェット・サプレッサー)と消音効果が高まる。

【サプレッサー付きのリボルバー】

たまにマンガや映画などにサプレッサーの装着されたリボルバー式拳銃が登場するが、(自動式に比べて)一般的ではないものの、絶対に不可能だとも言い切れない。『ドクター・ノオ』の教授が使用するはずだった「6発のスミス&ウェッソン」も回転式であることを示唆していると思う。

通常、リボルバーには回転式弾倉(シリンダー)とバレルの間にシリンダーギャップと呼ばれる隙間があり、射撃時にそこから発射ガスが漏れてしまう(=銃口以外から爆発音・発射音が漏れてしまう)。

では『殺人者たち』でリー・マーヴィンが使用するような消音リボルバーは実現不可能なのかと言うと、そうとは限らない。発射ガスの漏れるシリンダーギャップを無くせばリボルバー式拳銃でも消音(減音)可能と言える。

シリンダーギャップが0.002インチ(50マイクロメートル、0.05mm)以下のリボルバーにサプレッサーを付けると減音効果を得られるという動画。

(コメント欄でシリンダーギャップを狭める改造をしたと言っている)

マグナムリサーチBFRも、シリンダーギャップが0.002インチ以下である。

(こちらの動画のほうが音量の差が分かりやすい)

マグナムリサーチ BFRのシリンダーギャップは0.002インチ以下らしいが、このスレによると0.002インチはシリンダーが回転するギリギリらしく、0.001インチというかシリンダーギャップがあまりにも小さいと、やはり熱の膨張や汚れで噛んでしまうらしいhttps://t.co/pi9JiTAiCH

— Doe774 (@Doe774) June 14, 2023

サプレッサーを銃口に装着した消音リボルバーは、ベトナム戦争の時代にS&W M10を改造した"Tunnel Rat Kit"と呼ばれるものの例が存在する。

(ただし消音効果は薄かったようだ)

ロシア帝国のナガンM1895は、シリンダーが前進してシリンダーギャップを無くす機構を搭載している為、サプレッサーによって消音効果を得られる。

つまりリボルバーを消音するには、

— Doe774 (@Doe774) June 14, 2023

1. ナガンM1895のように器械的にシリンダーギャップを塞ぐ機構を搭載するか、KAC消音リボルバーライフルのようにシリンダーギャップをタイトにした上でサプレッサーを付ける

2. AAI QSPRやOTs-38のように薬莢内に発射ガスを閉じ込める消音弾薬を使用する

のどちらか

消音弾薬を使用するアメリカのAAI QSPR。

消音弾薬を使用するロシアのOTs-38。

特殊部隊向けに作られたKAC消音リボルバーライフル。

実験的にクランプとカバーでシリンダーごと塞いだ例。これでもシリンダーギャップからガスは漏れないので、消音効果は出ている。(但しこのままでは再装填に時間はかかるだろう)

何の工夫もされていない普通のリボルバーにサプレッサーを取り付けただけでは、消音効果は得られない。上述のシリンダーギャップを狭めるなどの改造をすれば不可能だとは言い切れないが、一般的でもない。

【即席サプレッサー】

ペットボトルやオイルフィルター、または枕を使用する即席サプレッサー。一応、消音効果があることが分かる。耐久度は低い。

■銃器よもやま話

【軍用小銃と銃剣】

銃剣は17世紀ころに登場した。再装填に時間のかかる単発式のマスケット銃を撃ち尽くしても、槍として戦闘を継続できるという利点があった。

現代でもその示威効果から捕虜の移送や治安維持、士気の維持など軍用銃には銃剣を装着する着剣装置が備えられている。ただし昔よりも短くなり、武器としての価値より鞘と組み合わせたワイヤーカッターや栓抜き機能など、ツールナイフやサバイバルナイフを兼ねる向きもある。

【作動不良が起こったら?】

銃の作動不良には火薬の不良による不発や遅発の他に、自動式では装填不良、抽筒不良、排莢不良、二重装填、閉鎖不良、また不完全閉鎖時撃発など様々あるが、通常は弾倉の挿入を確認し、遊底を操作する事で解除できる。

銃の作動不良時の緊急操作手順、通称【タップ・ラック・バン】の解説

1.TAP 弾倉を下から叩いて挿入、きちんと装填されている事を確かめる

2.RACK スライドを引き、薬室の不発弾やジャムった空薬莢をクリアする

二重装填の場合、弾倉を抜きスライドを操作してから手順1.に戻る

3.BANG トリガーを引いて、発砲

米軍のM16小銃の作動不良時の手順として、より具体的なSPORTSもある。

Slap the magazine:弾倉を下から叩いて挿入されてる事を確認

Pull the charging handle:チャージングハンドルを引く

Observe the chamber:薬室の状態を確認

Release the charging handle:チャージングハンドルを離して薬室に装填

Tap the forward assist:フォワードアシストを押して薬室の閉鎖を確認

Squeeze the trigger:引き金を絞る

【薬室の+1発って?】

銃の装弾数の表記に、7+1発とか30+1発などと書かれていることがある。これは弾倉に加えて、薬室内に+1発保持できるということを意味している。スライドやボルトを操作し薬室に装填して、満タンの弾倉を挿入すれば弾倉の装弾数+1発を銃に保持することが出来る。

チューブ弾倉から薬室へと弾薬を送り込むリフターを持つ散弾銃などは、薬室の+1発に加えてリフターに更に+1発保持することも出来る。この装填テクニックをゴーストロードと言う。

スライドやボルトが後退状態から撃発するオープンボルト式の銃は、薬室に弾薬を送り込むと同時に撃発するので、+1発を保持することは出来ない。リボルバー式も弾倉が薬室を兼ねていると言えるので、+1発は存在しない。

【スコープのゼロイン(照準調整)とは?】

銃弾は重力に従って放物線を描き落下する。アイアンサイトやドットサイト、スコープなどの照準器はすべて、どの距離で照準線と銃弾の弾道が交差するか、調整する必要がある。これをゼロインと言う。

分解・結合などによってスコープと銃身の関係が変わってしまうと、ゼロはズレる。部品の工作精度により、スコープのゼロを保つことが出来る。

【銃の通常分解(フィールド・ストリッピング)】

銃は、ユーザーレベルで分解・清掃するのが普通である。手入れの為の一般的な分解を通常分解(フィールド・ストリッピング)と呼ぶ。通常は銃身内をブラシなどで掃除したり、火薬のススを拭き取ったり、必要があればオイルを差したりする。

それに対してピンやネジの一本まで全て分解することを完全分解と呼ぶ。

また何かユーザーの手に負えない不具合や破損などが起きた場合にガンスミスに修理等を依頼する。家庭での洗濯と、クリーニング屋の関係みたいなものかもしれない。

【砂、土、泥に落としても銃は動作する?】

軍用銃などは砂塵や水に対しての作動テストが採用条件となっている場合が多く、少し落としたくらいなら大丈夫。ただしハンマーなどの撃発機構や、内部の機構に汚れが入り込むと、作動不良を起こしやすい。

リボルバーは回転する弾倉の機構が露出しているため、少し汚れに弱い。

弾倉内の弾薬が汚れていると、銃の内部に砂や泥が侵入することになる。

【弾薬のリロード(空薬莢の再利用)と異常腔圧】

空薬莢は何度か再利用できる。圧力で膨張したものを直し、雷管と火薬と弾頭を詰めることで使えるようになる。ただし火薬の装填量を誤ったり、火薬の詰め忘れなどは異常腔圧となり銃の破壊や重大な事故に繋がりうる。

火薬を詰め忘れたものはスクイブと呼ばれる。雷管のみが撃発し、銃弾を銃身内に詰まらせる。これに気付かず装填ミスや不発や遅発だと思い込んで安易にタップ・ラック・バンすると腔発事故となり、銃の破壊に繋がる。

スクイブによって銃身が破裂する例。停弾に限らず、銃身内の異物は全て異常腔圧に繋がりうるため、銃身に雪や泥などの異物が入らないよう注意する必要がある。(テープや耳栓で塞いだり、コンドームなども使用される)ただし、手のひらや指で塞いだ程度では腔発は起きない。

誤って倍の量の火薬(ダブルロード)を装填してしまった例。グリップやエキストラクターなど、銃の一部が壊れている。

何度も再利用し使いまわした薬莢がちぎれた例。真鍮製の薬莢は発射の熱によって膨張し、薬室から発射ガスが漏れることを防いでいるが、膨張と収縮と摩耗を繰り返すと、それも限界を迎えてしまう。

【水中で銃は使用できる?】

現代の弾薬は薬莢によって密閉されているため、薬莢内に浸水しない限り発射は可能である(空気が銃身に残っているなど、銃の破壊に繋がる場合もある)。水は空気よりも密度が高く抵抗が強いため、水中で発射、あるいは水に向けて発射してもすぐに銃弾は止まってしまう。

特殊部隊向けに、抵抗の少ない針状の弾を使う専用の水中銃が存在する。

【古い銃は濡れると使えなくなる?】

フリントロック式などの前装式マスケットや雷管式のリボルバーなどは、密閉されない構造のため金属薬莢式に比べて水に弱い(それでも点火に火種を必要とするマッチロック式(火縄銃)よりは向上していると言えるが)。

火薬や点火機構(火打石、火皿、雷管)を濡らさない工夫が必要になる。

【手製銃、密造銃、無秩序な銃】

免責事項:

まず日本国内において、銃砲や弾薬を無許可で製造する事は銃刀法や火薬取締法に違反する違法行為であり、決してしないで下さい。個人が当記事を参照し法律を違反した事によって生じる不利益等について、当方は一切の責任を負いません。

アメリカでは個人が自分のために銃を作ることは、違法ではない。ただしそういった銃の販売・譲渡は禁止されている。また個人製作の銃は未登録の為、追跡できないゴースト・ガンとして犯罪に利用されてしまう事もある。

このように銃の一部を切断し、パーツキットとして販売している例もある。これを溶接し直して撃てるようにしても、アメリカの法としては問題ない。

80%ロア・レシーバー。アメリカの法律では銃として登録されるのは弾倉や撃発機構などを保持するレシーバーのみであって、他の部品はあくまでパーツであり銃そのものではない。80%ロア・レシーバーは切削加工する前の金属の塊であって、銃ではないということで登録されずに販売される。これをユーザーエンドで切削加工すると、銃として撃てるようになる。

鉄パイプやバネなどを使用した単発のジップ・ガン。スパイの持つようなペン型拳銃なども似た構造をしている。

第二次大戦のアメリカが現地レジスタンスへの供与を目的に大量生産した、言わば政府謹製のジップ・ガンとも呼べるFP-45リベレーター。

注意事項:

以下の項目は3Dプリント銃について扱っていますが、これらは銃の部品や弾薬が入手しやすいアメリカなどの海外の事例であり、(特に日本国内における)3Dプリント技術が即座に危険なものだと主張するものではありません。これらの文章や引用は、あくまで創作物に利用するための参考資料、教育目的(educational purpose)としての紹介を目的としたものです。

日本国内において、銃砲や弾薬を無許可で製造する事は銃刀法や火薬取締法に違反する違法行為であり、決してしないで下さい。

『リベレーター』と冠された初期の3Dプリント銃。ジップ・ガンと呼ばれるような形式の単発銃は、3Dプリント技術以前から存在している。

上で述べたように、アメリカではフレームやレシーバーなど撃発機構を保持する部分のみが銃として登録される。近年の3Dプリント銃は、フレームやレシーバーのみを印刷し、他は既存の銃のパーツを流用するものが多い。

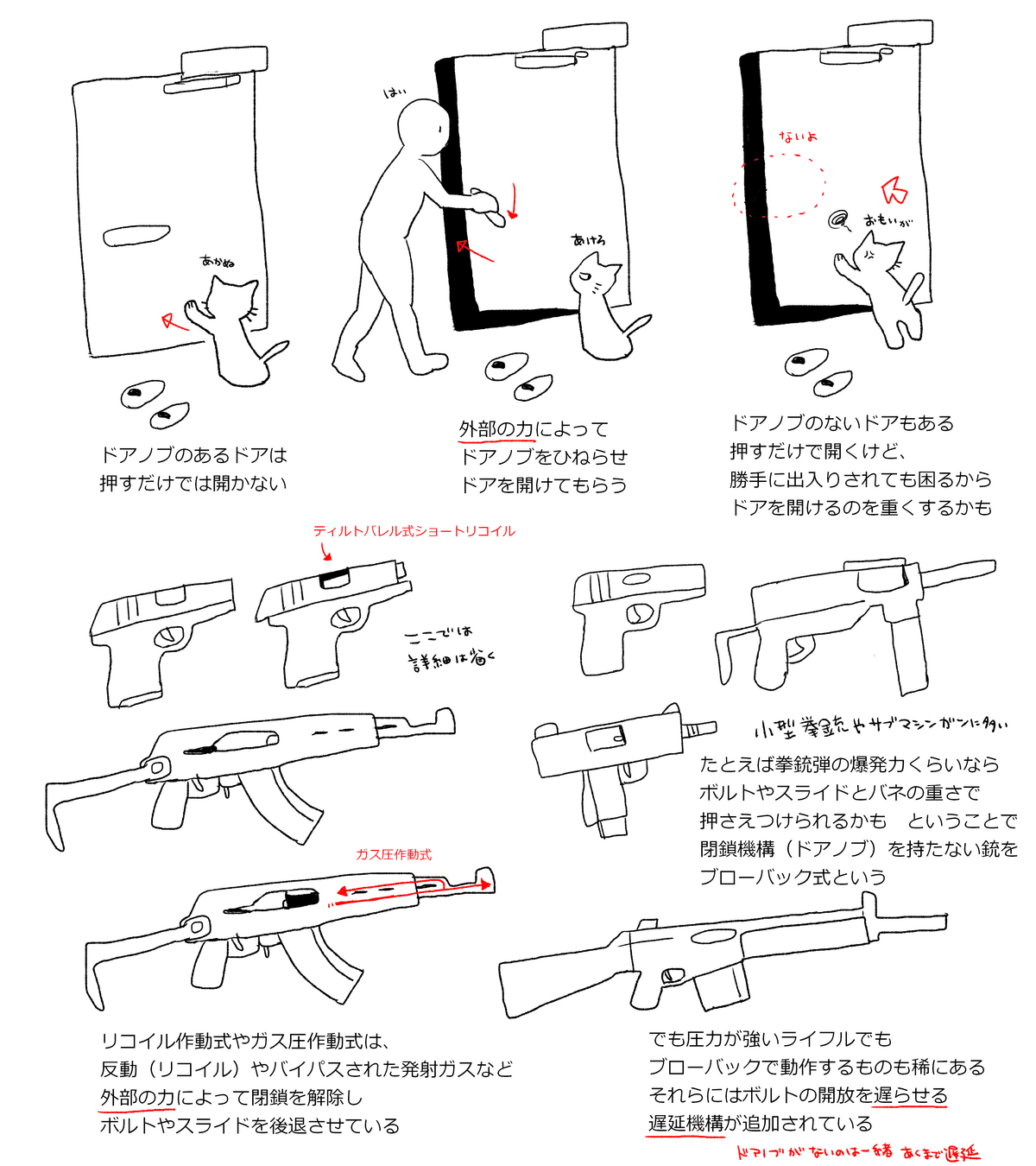

【リコイル(反動利用)式、ガス圧作動式、ブローバック式】

銃砲は、基本的には閉鎖器や尾栓(ブリーチ)と呼ばれる構造を持っている。銃砲の発射とは火薬の爆発であり、それを銃身の後端で受け止める機構が(基本的には)必要である。

ロング・リコイル式。銃身と尾栓が結合したまま後退し、銃身が前進することで閉鎖が開放される。

トグル・アクションのショートリコイル式。銃身ごと後退してトグルがフレームの曲面にぶつかる事で、ブリーチの閉鎖が開放されている。

一般的なティルトバレル式のショートリコイル。銃身が後退すると共に傾き(ティルトし)、排莢口との噛み合わせが外れて閉鎖が開放されている。

リコイル作動式は、その名の通り銃のリコイル(反動)を閉鎖の開放に使用している。作用・反作用の法則に従って、射出した弾丸と火薬のエネルギーと同じだけの反動が銃全体にかかる。軽いものほど吹き飛びやすく、重いものほど動きづらい。そのため軽量なポリマー素材の自動拳銃などは、金属製スライドとの重量差が大きく、銃をきちんと保持できていなかった場合、スライドの後退量が不足してしまうため作動不良に繋がりやすい。

ガス圧作動式(ガスピストン式)。銃身からバイパスされた発射ガスによってガスピストンおよびボルトキャリアが後退し、閉鎖を開放している。

手動のボルトアクションライフルを自動式に換装した例。銃身から発射ガスをバイパスし、ガスピストンを通してボルトをカムによって回転させ、ボルトの閉鎖を開放している。

シンプル・ブローバック式のスローモーション。弱めの拳銃弾くらいなら、遊底の質量とバネによって充分に受け止めることが出来る。

発射した際の薬莢の底面を押す火薬の燃焼ガスの圧力が、直接ボルトを後退させている。銃身とボルトが結合されていないため、ボルトが復座した際、閉鎖機構を持たないためにバウンドして跳ね返っていることに注意。

ローラー遅延式ブローバック。強力な弾薬を使用する場合、何かしらの抵抗や摩擦などによって薬室の開放を遅らせる機構が必要になる。ボルトの質量を増やしたりバネを強くしても対応できる場合はあるが、銃全体が重くなったり操作がしづらくなってしまう。

遅延機構によって、前後するボルトの質量を軽くできるためブレも軽減される。またガス圧作動式のように銃身にガス孔を空ける必要もなく、完全なフリーフローティングも可能なため、銃の精度に有利な構造と言える。

【バルカン砲やミニガンって?】

バルカン砲は、19世紀の手回し式ガトリング銃を電動モーターで駆動させることで、高速連射を可能にした航空機用の機関砲のこと。

バルカン砲を小型化したミニガンは、同じく電動モーターによって駆動し、車両やヘリコプターなどに搭載される。

更に小型化された60年代のXM214マイクロガンや、2016年にアナウンスされたXM556など、携行できるガトリングガンの試作品は存在しなくもない。

【曳光弾とは?】

曳光弾は、主に弾道を示す為に使用される。通常の弾薬と弾道が異なり、主に小銃や機関銃に使用される。NATOの標準規格では西側の曳光弾はストロンチウムの赤色に、東側はバリウム塩の緑色に発光する。

機関銃は弾幕の弾道を示す為に数発ごとに曳光弾を混ぜたり、またAK-47などホールドオープン機能がない銃の弾切れを射手に知らせる意味で、弾倉の最後の数発を曳光弾にすることもある。

曳光弾を使用する4連装のミニガン。威嚇に加え、焼夷効果もある。

【バズーカやロケットランチャー、無反動砲って?】

バズーカとは第二次大戦~朝鮮戦争で米軍が使用したロケットランチャーの愛称のこと。転じて、無反動砲やロケットランチャーを広くバズーカと呼ぶこともある。後方に発射ガスを噴射することで、反動を相殺している。

使い捨て対戦車ランチャーの起源は第二次大戦のドイツ軍が使用したパンツァーファウストにある。単純な構造から大量生産・大量配備された。

RPG-7対戦車擲弾発射器。砲身後方からガス噴射することで反動を相殺する無反動砲の機構を搭載したグレネードランチャーだが、弾頭にロケット推進機能を備えるものが多いため、ロケットランチャーとしても認識される。

M72 LAWのような使い捨てロケットランチャーは、運搬時はコンパクトに収納でき、使用時に伸ばして射撃する。現代の対戦車用としては威力に劣り陳腐化したが、対軽装甲や建築物向けとして使用される。

後装式のカール・グスタフ無反動砲。ライフリングを備えている。

使い捨てロケットランチャーのAT-4と、多目的に様々な弾種を使用できるSMAWロケットランチャー。SMAWは照準の際にロケット弾と同じ弾道を描くスポッティングライフルを備えている。

パンツァーファウスト3は見た目が近代化したRPG-7っぽいが、再使用時は発射チューブごと交換する。

携行型地対空ミサイルのFIM-92スティンガー。目標をロックオンして追尾する「撃ちっ放し能力」(ファイア・アンド・フォーゲット)を持つ。80年代のソ連のアフガン侵攻の際にムジャヒディンに供与されたことで有名。

誘導ミサイルであるFGM-148ジャベリン。スティンガー・ミサイル同様、目標をロックオンして追尾する。対戦車目標に対して装甲の薄い上部を狙うトップアタックモードと、建築物等に対してのダイレクトアタックモードが選択できる。

【スリングショット、パワーストロークという呼称】

ホールド・オープンした銃のリロード時に、スライドリリースやボルトリリースを使わずにスライドを少し引いて前進させることを、俗にスリングショットやパワーストロークと呼ぶ。

スリングショットは、おそらくスリングショット(パチンコ)を射つ際の動作に喩えたものだと推測される。インターネットのフォーラム上では、「Just What Is The Correct Way Of Clearing a Loaded Chamber ?」(正しい薬室クリアの方法って?)という2000年のスレッドで「スリングショットのようにスライドを引く」という形で使用が確認できる。

2. Pull slide back with weak-hand thumb and forefinger in a "slingshot" form.

(Note the "slingshot" form: if, for some reason, the round goes off while moving the slide, you don't want your hand collecting shrapnel over or near the ejection port.)

2003年や2008年には現在の用法で「スリングショット」という言葉が使われていることが分かる。しかしここではパワーストロークという言葉は出てきていない。