プロレベルの試合運びを最短で習得する

将棋が強くなるには

将棋は奥が深い。

深すぎるが故に、強くなるのも大変だ。

上達法は様々だが、その一つとして詰将棋は実に有効である。

詰将棋は多くの人が「終盤だけに効く」と思っているがそんな事はない。

序盤、中盤、終盤全てが強くなるのだ。

それは何故か?

詰将棋を徹底的にやる事で脳内将棋盤が出来上がるからだ。そしてそれは鍛えれば鍛えるほど「より使いやすく」なってくる。

つまり、読みの深さと精度が格段に向上するのである。

現在最強棋士の藤井聡太八冠は詰将棋解答選手権を五連覇中である。

そして驚く事に、今の藤井八冠は終盤だけでなく序盤も最強なのである。

こちらの伊藤毅志先生(電気通信大学教授)の記事によると、

「特集」 将棋 藤井八冠 ゲームAI研究から判明した強すぎる秘密

トップ棋士の「40手までのAI着手一致率」では近年の実績で藤井八冠がトップで唯一6割越えを達成している。

無論、最初から序盤が強かった訳ではなくAI研究を駆使するにつれて強くなっていったのは言うまでもない。それはグラフを見てもわかる通り全棋士共通のトレンドである。なのに藤井八冠が頭一つ抜けているのは何故か?それは詰将棋力がダントツであり、言い換えれば脳内将棋盤が最も強固だったからではないだろうか。

まあ実際には研究の集中力がずば抜けているとか、天賦の才があるとか色々な要因があるとは思うが、一旦ここでは目に見える事実だけで仮説を立てて物事を整理したいと思う。

少なくとも、

詰将棋を徹底的にやる事で集中力が鍛えられ、終盤が強くなり、脳内将棋盤が強固になり、読みが深く正確になり、付随的に序中盤も強くなるのは間違いない。

と筆者は考える。

とは言え詰将棋だけやって他の訓練を何もしないのであれば、指し将棋で圧倒的に力を伸ばすには十分ではない。

「じゃあ何、詰将棋意味なくね?」と言って詰将棋を一切やらずにその他の勉強法だけで力を伸ばそうとするのは全然違う。

詰将棋で鍛えた地力は将棋鍛錬全般に最大限生かされるのである。

まあ考えてみれば当たり前の話である。読みレベルが高ければ高いほどAIの指した手の先の先の先を読む事が出来るし、定跡書などの理解も格段に深まる。何をするにしてもプラスしかないのだ。

従って最も効果の高い上達法は、

詰将棋を毎日のタスクに加え習慣化しつつ、

それ以外の鍛錬も同時並行的に行う。

という事になろうかと思う。

※詰将棋を挫折せずに効果的に毎日続ける為のアイデアは別記事に書いた

プロレベルの詰将棋力を最短で習得する

「じゃあそれ以外の鍛錬って具体的に何がいいの?」

最もな疑問である。

この記事では今までにない新たな上達法を一つ提案したい。

その方法を完全棋譜並べと名付けた。

詳細は後述する。

まあ上達法自体は何を選ぼうが自由であるし、今の自分に合っている方法があればどうぞそのままガンガン続けて下さいで以上の話なのだが・・・

そうではなく、何かしらの理由で将棋の上達に行き詰まっている方向けの内容をこの記事では書いていく事にしたい。なので特に上達に困っていない方はここから先は参考程度に読み進めてもらえたらと思う。

まずは今回の新しい方法の説明に入る前に、既存のよく知られた上達法について一旦整理しておこう。

代表的な上達法

定跡を覚える

定跡書などで書かれている手順を並べ、解説を読んで意味を理解し覚える。

長所

・序盤に強くなる

・筋が良くなる

・プロの考え方が良く分かる

短所

・定跡を覚えるのに根気がいる

・新たな研究が出て勉強した定跡が古くなり使い物にならなくなる事がある

自分専用定跡を育てる

実戦を振り返りAI研究で悪手を正した手順をそのまま定跡にする。

序盤は自身のアイデアも取り入れた手順にする。

長所

・オリジナルの研究で対戦相手を出し抜ける

・AIの手を深く研究する事により新たな発見や気付きが得られる

短所

・自分が育ててきた定跡に思い入れが強すぎる故、ある部分が看破されて使い物にならなくなるとその先の手順を全て捨てる事になり絶望する事が何度もある

・気付いたら手順だけがどんどん膨れ上がってしまい暗記が追い付かない

※ここだけやけに具体的な短所だなwと思った方もいるかもしれない。実はこの2点は私の実体験である。。

棋譜並べ

プロ棋士の棋譜を並べる。

長所

・プロ棋士の最先端の研究に触れる事ができる

・プロ棋士の熱量や対局の臨場感みたいなものを感じる事ができる

・筋が良くなる

短所

・自身のレベルによっては手の意味を理解するのが困難

・好手だけでなく悪手も覚えてしまう可能性がある(ここ重要!)

という事で、どの方法も素晴らしいものだが一長一短ある事が分かる。

今からお伝えする新しい方法は、

これらの既存の方法の短所をいくつか補う事ができる。

完全棋譜並べ

概要

主目的は序中盤の矯正である。

棋譜を鑑賞して余韻に浸るといったような目的はここには含まれていない。

プロ棋士といえど、対局の中では波があり最善手だけを指し続ける事はほぼ不可能である。従って例えばお気に入りの棋士の棋譜を暗記できるくらい並べるというのは、悪手も一緒に吸収してしまうデメリットがあるのだ。

しかし棋譜並べには最新研究に触れられる、モチベーションアップになるなどの利点があるのも事実。それらの利点を潰さずに短所のみを潰せるのが今回の完全棋譜並べである。

どういう方法かというと、

①お気に入りの棋士の棋譜をAIで棋譜解析

②疑問手が出た所でAIに引き継いでキリのいい所まで指し手を進める

③それを棋譜並べする

④余力があれば暗記できるほどガンガン繰り返し並べる

というものである。

これをする事により、

常に移り変わる最新研究を学ぶことができ、プロレベルの試合運びを習得でき、質の高い手のみを暗記する事ができるようになる。

具体的なやり方

まずは将棋GUIで最新AIをセットアップしよう。この記事執筆の現在は水匠5が恐らくフリーで手に入る最強AIだと思うので、これを設定する。

セットアップ方法は超簡単なのだがいろんな方が分かりやすく記事にして下さっているので、例えば以下の記事を参考にまだ設定されていない方は設定してみてほしい。

次にお気に入りのプロ棋士の棋譜を入手する。

どの先生でも構わないが、ここでは藤井八冠の最新棋譜を使って説明を進めて行く事にする。

※棋譜は将棋DB2から無料で入手できる。

将棋GUIに棋譜テキストを読み込ませる。

対局メニューから「棋譜解析」を選択

設定は任せるが、時間(一手当たりの思考時間)はある程度長い方がしっかり読んでくれるので、余裕があれば長めに設定しておこう。

範囲は「全部」にしておく。

(極力時間を節約したい場合は範囲指定するのもアリ)

設定ができたら「解析開始」を押す。

そうすると棋譜解析が始まる。思考時間を長めに設定している場合はかなり時間が掛かるので、何か他に有意義な事をしながら解析終了を待とう。

解析が完了すると下記のような画面になる。

106手までは藤井八冠が優勢(+795)を保っていたが、直後の5五金で互角(+6)にまで落ち込み、111手目の2五銀打では更に800近く下げて劣勢(ー790)となってしまう。

しかしそこから追い上げて最終的に逆転勝利してしまうのは流石である。

この折れ線グラフで分かる事は、

最強の藤井八冠と言えども最善手を指し続けるのは容易ではないという事。

(この将棋は持ち時間が40分と短いのも一因だが)

そしてここからが肝心だが、藤井八冠が最初に疑問手(悪手)を指した所へ移動してみよう。グラフで黄色は疑問手を示し、赤は悪手を示している。しかし黄色でも赤でもない疑問手もあるので注意が必要だ。

どこに移動するか(どの程度の評価値損失を許容するか)は個々人の判断になるが、私ならこの将棋では62手目の局面に着目したい。

ここで藤井八冠は6七銀と指し、評価値を222から44へ下げている。黄色アイコンこそ付かないが表ではしっかり「?」が刻まれている。(今回の場合では最初に「?」が現れる所を機械的に探しても63手目に辿り着く)

黄色アイコンが付いた箇所は「疑問手?」と表示されている。ただの「?」はつまり疑問手と言えるほどはっきりとした悪い手ではないが、AI的には評価値を下げる手という事だ。しかし178も下げる手ではあるから、これは重要な場面である。

ここで考えるべき事は、ここまで評価値を下げる6七銀をあなたは指したいかどうか、暗記したいかどうか、という事である。

私ならそれに代わる良い手を指し、そこから見る見るうちに形勢が良くなっていく棋譜を暗記したいと思う。

もしあなたが「この程度は許容できる。もう少し長く藤井八冠の手順を追いたい」と考えるならばそれもアリだろう。こういうのはケースバイケースで各々の感覚で判断すべき所だ。

取り敢えず本記事においては62手目までを生かして63手目からAIに指し次いでもらう方向で解説を進める。なので62手目の局面で対局メニューを表示しよう。

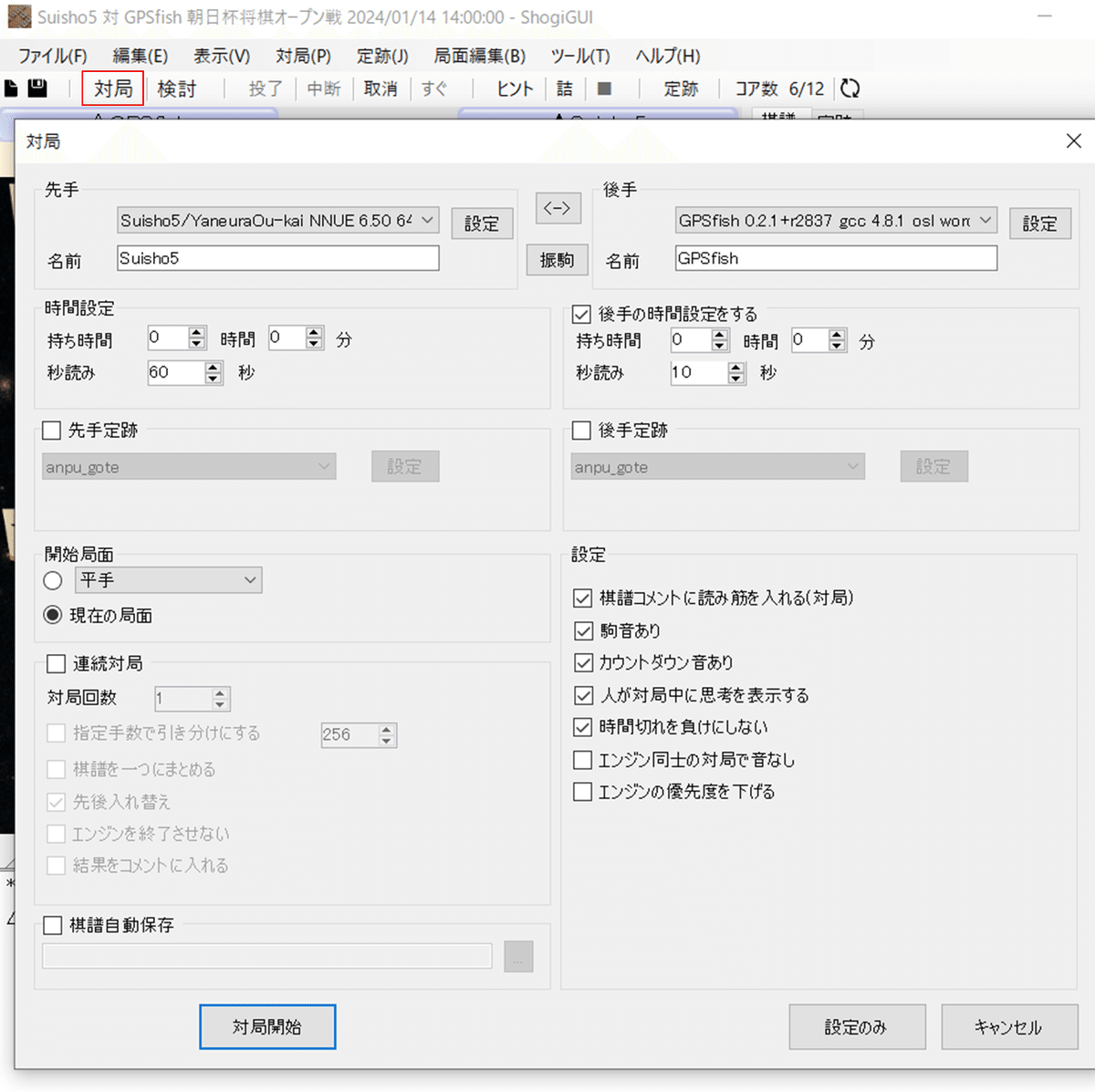

この対局設定が重要ポイントである。

まず、肩を持つ側(この場合であれば先手の藤井八冠側)の設定はできる限り強くしておく。ここでは一手当たりの思考時間を1分(持ち時間0秒で秒読みを1分にしたら勝手にそうなる)に設定した。

それで、対戦相手側はそれと比較して棋力をかなり下げておくのが良い。

下げるといってもあくまで激強設定(水匠5で持ち時間1分以上)より大幅に下げるというだけの意味なので極端に弱くし過ぎない事。

棋力は色々な下げ方があるが、ここではエンジンをGPSfishに変更し、かつ秒読みを10秒にした。(この設定でもアマ六段以上はあるが…w)

何故棋力を落とすのか?その理由の一つは、一手でも早く局面が明確に良くなる方が分かりやすいからである。微妙な差の状態のまま棋力が同レベルだと超高レベルな戦いが延々と続いてしまい、明確に差が現れるのがかなり先の手数になってしまうのだ。そんな棋譜は覚えるのも大変だし、序中盤の矯正という本来の目的に照らしてもやり過ぎという事になる。

それと、皆さんが実際に対峙する相手の棋力に近い方が何かと実戦で役立つというのもある。実際これでやらせてみると分かるが、持ち時間10秒しかないGPSFishの方の指し手は、「あ、これ俺でも指せそうw」とか、「こう指してくるかなー?当たった!」みたいな感じで自分の読みと一致する手が多い。そういう手に対して「最強AIはどう圧倒的に形勢を良くするのか」というのが身近な問題として捉えやすくなるのだ。

※あと画面左中段辺りの「開始局面」は「現在の局面」になっていないといけないので、しっかり確認しておこう(「平手」のまま対局開始すると棋譜が全部消えてしまう)。

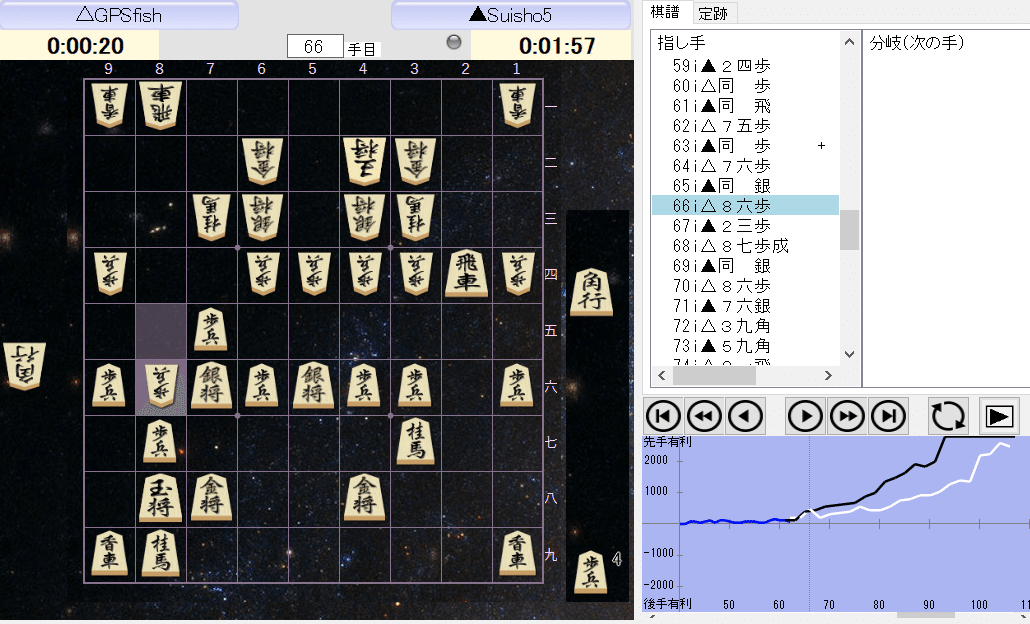

という事で、この設定で少し棋譜を進めてみた結果を共有する。

63手目は同歩とし、7六歩同銀8六歩まで進んだ所。ここで同歩は5九角でまずい。水匠5の選択は2三歩だ。

これは凄い手である。ここで飛車先の歩を手抜いて攻め合いに転じるとは…

何よりも、この局面でこの手を指す事を見越して63手目に同歩とした読みの深さが凄い。

実際ここまでで評価値は470になっており申し分ない増え方だ。

更に進めよう。

一気に飛んで97手目まで進めてみた。

評価値は3164でもはや大差である。局面的にも難しい所はないしキリのいい場面だ。今回はここで打ち切って棋譜を保存する事にしよう。

オリジナルの棋譜ではなく、今保存したこの棋譜を並べるのだ。

これが完全棋譜並べである。

言ってしまえば1手目から97手目までノーミスの完璧な指し回しの棋譜という事になる。その上で、藤井八冠の最強の序中盤を盛り込んであり、AIの緻密な中終盤も付いてくるというこれ以上ないほど学習に最適化された棋譜の出来上がりという訳だ。

※補足

最後にどこで切るかというのはケースバイケースなので柔軟に考えてよい。キリのいい所まで進めようとしたら詰みまで行きそうなんだけど・・・という場合は最後まで進めてしまえばよい。或いは序中盤だけでなく終盤もこの方法できっちり鍛えたいという方は常に最後の方まで進めてもいいだろう。但し手数が長くなると暗記が大変になるのでバランスに注意だが。

あとは弱くした方の手に不満がある場合(もっと分かりやすい手を指してほしい時など)、都度手を入れて手動で部分的に指してあげてもいいだろう。対局中断して自分で指す⇒再開してAI同士で続きをやらせるという感じだ。

このあたりは色々自分で工夫する余地がある。

どうだろう。トッププロの棋譜を並べる面白さを残したまま、上達にもかなり効果的な方法に仕上がってると言えないだろうか。

これをしっかり繰り返し並べて暗記するまでいけば、プロレベルの試合運びが完全に頭に入り実戦にも役立つ事だろう。そしてこの一局で終わらせず、もっともっとたくさんの棋譜を使って同じ事をするのだ。

「しかしそうは言っても、並べるのって結構面倒じゃない?」

そうきたか。

いや、そう言うと思って実は既に秘策を用意してある。

気になる方は最後のセクションを読み進めてほしい。

ANKIFを活用する(オプション)

この方法はオプションであり必ずしも行う必要はない。ただ、

この完全棋譜並べをより効果的かつ効率的に行う事のできる素晴らしいオプションである事は私が保証しよう。

しかしこのANKIFというアプリは有料である。

といってもワンコイン少々で買える。

買うに値する価値があるかどうか、皆様の大局観に照らして決めていただければと思う。勿論これに正解は無い。ある人にとっては別の手法の方がしっくりくる可能性だってあるし、棋譜並べは実際の盤でやる以上にいい方法は無いと決めている人もいるだろう。

そういう人にとっては不要かもしれない。

しかし一度使ってみて最善の方法を検討しようという方は是非試していただきたい。

ANKIF - 将棋定跡暗記アプリ

iPhone版

Android版

Steam版

「どんなアプリかもっと説明とか無いの?」

上記のリンクからアプリ説明を見ていただくか、

あるいはこちらの記事の目次から、

・トレーニング実演動画

・棋譜ファイルをANKIFに取り込む

この二つに飛んでもらえれば手っ取り早くイメージが沸くだろう。

ようはこれは、

自前の棋譜ファイルをアプリに突っ込んで効率よく暗記チャレンジできるように最適化されたアプリ

という事である。

最後にこのアプリを使う場合のワンポイントアドバイスをすると、ファイル名に多少の工夫を入れるべし、という事だ。

このアプリはあまり長い名前は入らないので、見た瞬間最低限役立つ情報を先頭の方に乗っけておいた方がよいという事である。例えば先ほどの棋譜であればこのようなファイル名を付けておくのはどうだろう。

20240114_63-97|3164.kif

意味は、

対局日時_AIが指し継いだ手数|最終的な評価値

である。

これをそのまま取り込むと一覧ではこんな感じの見た目になり、

暗記モードに入ると下記のような表記になる。

もしオリジナルの棋譜を参照したいとなったら日付で探せるし、どこからAIが指し継いだのか&最終評価値は必要最低限あった方が参考になるだろう。

「いや、AIが指し継いだ時の評価値も欲しくない?」という事であればこんな感じだろうか。

63手目時点では123、97手目時点では3164という意味である。

名前の長さによってレイアウトが多少変わる。まあ、実際どういう名前を付けるかは皆さんにお任せする次第である。

余談

・・・表示されるファイル名の長さに割と限界があるとか、コメントが一切入れられないとか、このアプリは(見方によっては)課題がいくつかある。言い訳をすると、暗記トレーニングに必要でない機能は一切排除するという設計思想がこのアプリにはあるので、極力追加機能は付けない方向では考えている。

それで将棋GUIの方にためている定跡とかその他リソースは必要に応じて都度参照してもらい、このアプリはひたすら暗記に使いたい時に使う、という感じで使い分けて利用してもらう感じが理想と考えている。

なのでこのアプリ自体はなるべくコンパクトに収まったものでありたい。

とは言え絶対あった方がいい機能は付けた方がよいので、必要とあらば機能改修する余地は残している。例えばこのアプリは当初、指定局面から始まる棋譜には対応していなかった。しかし利用者様からリクエストを頂き、こちらでも検討した結果、「確かにあった方がいいなそれ!」となったので追加改修を行った経緯がある。

そして改修時は想定していなかったが、改修を終えてみると思わぬ副産物として詰将棋棋譜も自動で対応できるようになっていたw

指定局面対応したら詰将棋棋譜も取り込めた・・詰将棋も指定局面棋譜だからそれはそうか、という感じだが盲点だった。しかしそのおかげで何度か紹介している記事(プロレベルの詰将棋力を最短で習得する)で書いたように詰将棋を効率的に行うメソッドを開発する事もできた。

これはまさにご意見を寄せていただいたおかげであり、ひとえに利用者様には大変感謝する次第である。

長文となりましたが最後までお読みいただきありがとうございました。

是非自分にあった方法を見つけて取り組んでみて下さい。