広報の打席数と打率を上げるリサーチの技術

広報の仕事では、野球でいうところの「打席数」と「打率」の両方を必要とします。何がメディアに刺さるかはわからないのでとにかく打席に立つ必要がありますし、同時に、打率も上げていかないと自身や部門のプレゼンスは一向に上がっていきません。そこでこの記事では、広報のパフォーマンスアップにつながるリサーチの技術についてまとめます。

広報とリサーチの関わりは深く、アンケート内容をもとにして書く「調査リリース」はもちろん、「TVCM(ウェブ広告・マス広告)」のクリエイティブ制作と成果測定、自社のユーザープロファイルを公式資料化する「会社概要(媒体資料・サービスガイド)」など、広報の「攻め」を担う主要業務では、一様にリサーチとの関わりが出てきます。

つまるところこうした業務では、「データや情報をどのように集め、どのようにアウトプットするか」というスキルセットが要求されます。ここの理屈がまるまるリサーチャーのスキルセットと一緒なのです。私は、大企業で広報と連携して事業開発に取り組んだり、スタートアップで広報とリサーチを兼務してきたので、経験からそう感じてきました。

でもその割に、広報の人が「リサーチスキル」を学ぶ機会はほとんどありません。これは、①キャリアの系統が全く異なるため組織編成上分断されていること(同僚から気軽に学ぶ機会がない)のと、②そもそも多くの事業会社ではリサーチャーがいないこと(入った会社の広報の先輩がどれだけ技術や経験を持っているか・残しているか次第)が原因です。

そのせいか、これまで勤めてきた会社では、広報からリサーチのやり方についてよく相談を受け、リサーチの本を書いた(最後に紹介しますね)後は、社外の方からも調査の研修・監修依頼を受け、広報にとってのリサーチスキルのニーズを実感してきました。「本部機能の役回りでは同じ働きをしているのに、今の分断された状態はもったいない!」と。

通常、リサーチのスキルを学ぶには、本や研修を通じてリサーチのナレッジ体系に沿って学びますが、この記事では前述の広報の主要業務に沿う形で、それぞれの場面で実際に私が使っている調査手法を紹介していきます。リサーチの技術を駆使することで「打席数」と「打率」を上げ、ぜひ互いに広報・調査の職種プレゼンスを上げていきましょう!

--------------------------

▼ ①調査リリース

●トレンドランキング調査→商材と社会の橋渡しができる

広報業務は受けに回りやすい業務特性を持っています。メディアからの取材問合せ対応、社内からのブランド使用の問合せ対応など、基本は「対応力」が焦点になります。

そんな中、自主的な調査をもとにトレンドを発信する「調査リリース」は、自分で企画ができ、定常業務の中に組み込めるので、打席数を上げるにはぴったりの仕事です。

一番のメリットは、メディアでの引用機会を得られること。社名やサービス名の露出を通じて、自社の商材を広く社会に知らせる橋渡しは、広報活動ならではの成果です。

調査リリースでは、広報のメインスキルであるプレスリリースを書く力のほか、「調査データの見せ方」も重要です。本項ではデータづくりのポイントを学びましょう。

●トレンドランキング調査→商材と社会の橋渡しができる

①テーマ設定→王道感と意外性を両立させるテーマ選び

②回収サンプル数→主要設問の選択肢構成から逆算して判断

③ランキングデータ→上位項目の適切な切り出し

④データのギャップ→比較インパクトが大きい分析軸の設定

⑤タイトルスライド→リリース見出しの画像化

①テーマ設定→王道感と意外性を両立させるテーマ選び

調査対象とするテーマは、結果データのイメージが、「王道感」と「意外性」を両立できそうなものを選びます。テーマ自体は業界や社会にとって王道で、かつ、最近の動きによって結果データに意外性が生じるであろうものがベストです。

たとえば私が最近担当した調査では「防災に対する意識」を調べました。日本は自然災害大国なのでテーマ自体は王道です。また近年は豪雨災害やコロナ禍で急速に対策改善が問われるトレンド性も帯びています。(「Nキャス」に出ました)

「王道感」と「意外性」、どちらか一方に偏っていると、調査データにバリューが出ません。主力の季節テーマであっても、結果が王道すぎると取り上げる価値がありませんし、奇をてらったテーマで意外性を出しても信憑性が疑われます。

ひとつわかりやすい基準を示すなら、「雑誌の特集になっているもの」は、企画が成立する目安になります。特集は雑誌の顔として違和感のない代表的なテーマであり、その中でも深堀りすることで新しいトレンドを紹介しているからです。

②回収サンプル数→主要設問の選択肢構成から逆算して判断

リサーチャーとして私が広報から一番多く受ける質問が、「このテーマの場合、どれくらい集めたらよいか?」という問合せです。「トレンドランキング調査」というくらいなので、ランキングを成り立たせるのに十分な数が必要になります。

問題は、テーマ・対象者などによって変動が大きいこの要素をどう捉えるかですが、どんなテーマでも毎回妥当な回収数を割り出す考え方を紹介しましょう。それが、「主要設問の選択肢に最低どれくらい集まっていたら良しとするか」です。

調査にはリリースの目玉にしたい主要設問があります。それらの設問において、「各選択肢に回答がどれくらい割れそうか?」「下位の選択肢にどれくらい入っていないといけないか?」を目安にして、そこから逆算して全体数を導きます。

もちろん、調査全体のサンプル数も重視します。おおまかになら800、細かくやるなら1200。これくらい集めておくとランキング調査として十分成立します。逆にこれ以下の回収数でやるならベスト3~5発表を前提に進めるとよいでしょう。

③ランキングデータ→上位項目の適切な切り出し

トレンドランキング調査の図表では、上位項目の切り出し方がポイントです。発表の目玉となる項目がハッキリしている時(強いトレンド項目が存在している)は、ランキング上位にフォーカスして、ベスト3・5・10などで表を構成します。

逆に、ひと通りの項目を認識してもらいたい時(設問固有のテーマ理解を深めて欲しい)は、全選択肢のデータを掲載します。たとえば前出の防災テーマ(防災グッズ)なら、上位だけわかるより、すべてわかった方が社会的意義が出ます。

ランキング化にあたっては、データの割合(%)が大きく下がる谷に着目して、どのラインまで比較する価値があるかを考えます。ランキングは順位だけでなく、%も必ず記載しましょう。調査データ的にはむしろ%がわかる方が大事です。

加えて、元データの実数(n)にも注目します。1000サンプル以下のケースが多い自主調査では、ランキング下位になってくると実数がほとんど無いこともあります。順位と%だけでやっているとファクトがブレてくるので注意しましょう。

④データのギャップ→比較インパクトが大きい分析軸の設定

調査リリースの分析は、基本属性・利用経験を軸にして、データ間のギャップを見つけていく作業が基本になります。でも実際には、「性別・年代・地域・年収などで深掘りしてみたけど、何も面白い傾向が無い!」ということもあります。

調査データ自体は後からどうすることもできません。リリースの本文で、ほんのわずかな差を無理に強調して乗り切ろうとするケースも見ますが、これはけっこう苦しい事態。この対応に慣れるのではなく、企画力を磨くことが大事です。

私が調査をする時は、定番項目である性別・年代・地域・年収も、本当にその調査の分析に必要かを、毎回企画時点で考えます。分析軸として真に大事なのは、特定のステータス項目ではなく、比較インパクトが大きいかどうかなのです。

調査というと、質問と選択肢から考える人が圧倒的に多いのですが、私はこのように、テーマに対する回答の比較軸から先に考えています。それがすなわち、調査対象者を誰にすべきか?を結論づける思考回路につながっていきます。

⑤ヘッダー画像→リリース見出しの画像化

調査リリースは拡散・注目されることを目的とした活動ですが、その割に、リリースのヘッダー画像が無い、トピック1のグラフデータが自動反映されている、などのケースが散見されます。これだと目に留まりにくいのでもったいないです!

数あるリリースの中から目に留まりやすくする、あるいはSNSで拡散されやすくする、こうした目的に照らすと、ヘッダー画像及びOGP設定は欠かせません。業務的にはリリース本文の作成で燃え尽きがちですが、最後の詰めが大事です。

ここでぜひ知っておきたいのが、テーマや見出しをそのままヘッダー画像化して、OGPにも設定しているケースです。以下にいくつか見本をピックアップしてみました。いずれも、趣旨が明快で読んでみたくなる工夫になっています。

▼今、大人気の9人組ガールズグループ「NiziU」って知ってる?|リサーチノート(LINEリサーチ)

http://research-platform.line.me/archives/35982517.html

▼YouTubeに関する調査【2020年版】|TesTee Lab

https://lab.testee.co/youtube_2020

▼コンビニスイーツは「ローソン」が人気!女子大生・女子高生マーケティング集団「Trend Catch Project」が「若年層女性のコンビニスイーツ購買実態」を調査|Trend Catch Project

https://note.com/yellowproject/n/n9ff7669f4cc8

▼[トレンド調査隊]オートミール人気の正体|Food Clip

https://twitter.com/FoodClip/status/1303815497969000448

急上昇のトレンドレシピを調査するトレンド調査隊🥣第2回目はオートミール

— FoodClip|食マーケティングの専門メディア (@FoodClip) September 9, 2020

・オートミールが話題‼️7月は前年同期比で650%成長

・ブームのきっかけは?

・誰が検索?どんなメニューで調理?

・人気組み合わせ検索は?

オートミールブーム、人気の秘密をデータと共に解説👇https://t.co/35GutohzhJ pic.twitter.com/Rs8DaiJRnG

▼【20代~40代対象】レジ袋有料化に関する意識調査|それちょう

https://note.com/sorechou/n/ne971a137f8d3

--------------------------

▼ ②TVCM

●タレントバリュー調査→企画案・判断軸を取りまとめられる

TVCM、特にタレントを起用するCMは広報の花形業務です。ただしバジェットが大きいだけに成果が問われます。さらにブランドイメージに与える影響も大きいので責任重大。総じて、実施頻度が少ない割に高い打率が求められる難易度の高い仕事と言えます。

この業務は必然的に広告代理店・PR会社から提案を受ける形で進行します。旬のタレントブッキングと面白いアイデアの提案は彼らが得意とするところですが、問題は何を持ってしてGOとすべきかです。ここの判断軸を持っていない会社が多いのが実情です。

起用と企画の判断軸は、広告主側で考える仕事です。広告代理店・PR会社は、話題性のあるタレントを紹介してくれますが、提案資料に載っているのは、所属・経歴・出演実績・SNSフォロワー数くらいで、自社に合っているかどうかまでの情報はありません。

そこで、独自にファンの声を調べ、タレント価値を本気で分析し、広告代理店・PR会社が持つ情報との非対称性を埋めていく努力が必要です。リサーチの技術を使えば、彼らの提案の裏取りができ、起用の妥当性判断はもちろん、企画内容にも意見ができます。

●タレントバリュー調査→企画案・判断軸を取りまとめられる

①ファンのステータス→有用な意見の確保

②ネタ元媒体→鉄板コンテンツの発掘

③競合・自社のスタディ→勝ちパターン・負けパターンの整理

④アクションの内訳→KPI達成のキーファクターの確認

⑤年間スケジュール→露出価値を最大化できる時期の把握

①ファンのステータス→有用な意見の確保

候補となるタレントの起用価値・企画手段を知るには、ファンの声をリサーチします。ファンは後述するようにいろいろな情報を持っています。アンケート・インタビューを通じて、タレントの活動内容や独自の魅力について情報を集めましょう。

ファンの声を聴くにあたっては、まず調査対象の「ファンのステータス」を定義する必要があります。リサーチはファン全員には実施できないので、質問への回答を返せるだけの「立場」と「経験」を持っている人をリクルーティングします。

わかりやすい基準としては、「ファンクラブ会員になっている」「リアルイベントに参加したことがある」などがあり、お金のかけ具合(課金状況)と、情報収集の頻度(日常接点)の両面から「ファンの基準値」を探っていきます。

「ファンの声を聴く」というと、広告主意識が強い会社では、「広告はファンサービスではない」と懸念するかもしれません。もちろんリサーチはマニアックな企画を立てるためではなく、あくまで「強い要素の抽出」を目的に実施します。

②ネタ元媒体→鉄板コンテンツの発掘

まずファンに聴くべきなのは、情報収集・情報交流のネタ元媒体です。ブログ・インスタ・テレビ・動画・ニュースなど、何を見て活動状況を把握していて、何をシェアしてファン同士の会話が盛り上がるのか、ファンの情報接点を確認します。

アンケート形式で調査を実施すると、任意の媒体タイトルで特徴を比較することができます。人気タレントほど露出幅・ファン層も広いので、どの媒体にどういう属性のファンが集まっているのかを見比べて、アプローチ計画を組み立てます。

たとえば、テレビ・動画はライトファン向き、ラジオ・アプリ・イベントはコアファン向き、男性は公式ニュース・イベント・ラジオ好き、女性はインスタ・動画・グッズ好き、のような基本傾向があります。これを元に企画アイデアの幅を確保します。

そうこう分析していると、コアファン・ライトファンともに強い媒体が見えてきます。皆がチェックしていて、属性差も小さい優れた媒体です。その媒体で反響が出ているコンテンツは鉄板なので大いに参考になります。これで企画の強さを担保します。

③競合・自社のスタディ→勝ちパターン・負けパターンの整理

続いて、起用(候補)タレントが過去に出演したことがあるCM(広告)の傾向を分析します。アンケートで過去広告クリエイティブの印象評価を尋ねたり、インタビューでファンの人と一緒に生視聴したうえで感想を求めたりしていきます。

これにより、共通して評価されている要素や、こういう起用はやめて欲しいという声が集まります。広告はクリエイティブ固有の出来によるところが大きいものの、複数広告を比較していると、勝ちパターン・負けパターンを整理できます。

もちろん出演業種による違いは出ますが、BtoC・BtoBのレベル感があっていれば、参考になる要素は見つかります。またこの手法は競合の広告調査としても、自社広告のシリーズ化に伴うケーススタディ分析としても、大いに学びがあります。

④アクションの内訳→KPI達成のキーファクターの確認

CMには通常、事業部サイドで達成したいKPIが設定されます。具体的には、インプレッション・PV・SNSシェア・CTR・キャンペーン参加・販売目標などです。広告を実施するからには、広報でもこの目標達成確率を引き上げなければいけません。

そこで、前項に続き過去出演広告を対象にして、「閲覧経験があるもの・SNSシェア経験があるもの・購買経験があるもの」という具合に、どういう広告がどういう成果を生み出しているか、KPIそれぞれへの貢献度合いを確認していきます。

アンケートの形式であれば、基本属性データを一緒に取得できるので、どの層がどの工程に強いのかがわかります。たとえば、女性ファン→閲覧 男性ファン→購買のように。このデータにより広告内容も露出場所も変わってくることでしょう。

インタビューではさらに、エピソードを拾うことができます。特にプレゼントキャンペーンを実施する場合、グッズの印象も大事になります。ファンが欲しいもの・手元に置いておきたくなるものをリサーチできていれば評価は爆上がりします。

⑤年間スケジュール→露出価値を最大化できる時期の把握

ファンの頭の中には、タレントの年間活動スケジュールが入っています。どの時期にどんな活動が行われるのか、その盛り上がり具合はどれくらいかを聴くことができます。これはつまり、広告主にとっては露出価値を最大化できる時期の情報に当たります。

ふつう私たちはタレントの活動について、1ヶ月以上先を見通すことは難しいものです。広告代理店・PR会社も、メディアから離れた視点では先々の情報を持っていないので、ファンが体にしみこませてきた活動サイクル情報は、とても頼りがいがあります。

●リフトアップ調査→広告宣伝のPDCAサイクルを構築できる

CMの成果判定は前述の通り、基本的に事業部側のKPIに基づいた評価体系になります。しかしこの評価方式には功罪があって、広告代理店もKPI実績を上げるためのテクニック(クリックに強いページ制作など)を駆使してきます。

短期戦の観点ではこうしたKPIに紐づくファクトも重要ですが、事業自体は長期戦なので、ブランディングも重要です。結局、一過性の広告展開を行うと消耗戦になってしまい、お客様の印象がすぐに薄れて、広告効果が蓄積しません。

そこで、広告の実施後は「リフトアップ調査」を併用します。広告・施策実施による効果を、接触者・非接触者の傾向を見比べて成果判定する調査です。KPI達成が難しい場合も、第三の評価指標としてカバーリングする役割も担います。

この調査は、広告代理店やPR会社の特性によって、実施してもらえたりそうでなかったりするので、事前に役割分担を確認しておきます。いずれにしても、広告主としてこの調査の知識は必要なので、この機会に覚えていきましょう。

●リフトアップ調査→広告宣伝のPDCAサイクルを構築できる

①接触状況→広告・施策との接触状況確認

②イメージキャラクター効果→広告を通じた印象変化の確認

①接触状況→広告・施策との接触状況確認

リフトアップ調査のベースとなるのは、広告・施策との接触状況を確認する質問群です。具体的には、「CMの認知、訴求ブランド側のキャンペーン認知及びアクション」であり、認知は「露出効果」を、アクションは「投資効果」を判定する指標になります。

キャンペーンの効果測定は、前文に書いた通り、主にLPのトータルトラフィックで語られます。しかし、LPとサービスの導線が分断されていると、「キャンペーンサイトは成功しているけど、事業そのものは不発だった…」みたいなことが起こり得ます。

この状況を避けるために、広報では調査を通じて、ターゲットベースでの裏どりを行います。すなわち、認知・購買などのデータを重要属性ごとに分析し、ターゲットに対して成功を収めたか?成功を収めたターゲット層はどこか?を確認していきます。

②イメージキャラクター効果→広告を通じた印象変化の確認

タレント起用の効果を直接的に確認するには、「○○がイメージキャラクターを務めるこのブランドのCMについて、どういう印象を持ちましたか?」と尋ね、タレントイメージを通じて増幅された効果、あるいは限界点を把握していきます。

たとえば、ポジティブな評価であれば、「明るい・爽やか・若々しい・プロフェッショナルだ・頼りがいがある」などがあり、ネガティブな評価であれば、「マッチしていない・○○向けだから関係がない」などの意見がよく挙がります。

こうした結果を踏まえて、「もともとあったイメージを強化できたか、新たに知らしめたいイメージを訴求できたか」を検証しつつ、ネガティブな意見からは、「タレント個人のイメージと知名度では限界がある部分」も把握していきます。

タレントを起用する施策の広報的な成果判定は、基本的にはマスメディア露出数(広告費換算)で行われますが、このようにブランディング観点でも他の施策では代えがたい効果を担うので、リフトアップ調査を身につけておくと良いです。

--------------------------

▼ ③記者発表会

●キーワード調査→イベントの進行基調をリードできる

新サービスのリリースや周年企画などを目的として開催する記者発表会は、TVCM同様、広報の花形業務です。このイベントは通常の会社規模なら実施する機会は少ないものの、高い成功確度を求められるため、とても緊張感のある業務です。

イベントのカギを握るのは、どれだけ印象的なキーワードを残すことができるか、です。これができていると、当日はイベントの進行の基調をつくることができ、翌日の各種報道にもうまくメッセージを乗せることができるようになります。

進行台本そのものはPR会社が用意してくれますが、話の軸となるキーワードは広報が一緒に考える必要があります。そこで、「キーワードをリサーチする技術」を身につけておくとスムーズです。本項ではキーワードの集め方を紹介します。

●キーワード調査→イベントの進行基調をリードできる

①アンケート→属性別の人気ワードをチェック

②キーワードツール→検索行動上のワードをチェック

③雑誌→ワードの流行度合いをチェック

①アンケート→属性別の人気ワードをチェック

アンケートを使って、任意の分野で使われるキーワードの人気投票を行う方法です。商品説明・サービス説明に頻出する名詞・形容詞のキーワードを20個程度集め、複数回答で尋ねます。社内にライターがいる場合は、リストアップの強い味方になります。

正直、この結果上位は勝手知ったるものに落ち着くのですが、ここでのポイントは属性別に分析することです。アンケートではそれぞれの選択肢を選んだ人の基本属性までわかるので、どのワードがどの層にどの程度人気なのか、把握することができます。

選択肢を構成する時のキーワード収集のハードルは高めですが、自社の業界・業態で最大クラスのポータルサイト・総合メディアがあれば、検索用に(SEO用に)網羅的なタグを列挙していることが多いので、ここからピックアップすると早く準備できます。

②キーワードツール→検索行動上のワードをチェック

ウェブ行動ログのキーワードツールを使って自社プロダクトの検索状況を調べる方法です。自社に特徴的なワードを細かく知ることができます。検索データは、ウェブユーザーの関心・疑問・願望・評価をシンプルなファクトとして教えてくれます。

③雑誌→ワードの流行度合いをチェック

雑誌の見出しから任意のワードの流行度合いをチェックする方法です。雑誌の見出しに踊るキーワードは、本当に早すぎず遅ぎないタイミングで出てくるので、使用したい表現が一般の人向けにどの程度通用するか?を知る試金石になります。

PR施策では特に、トレンドワードやバズワードを「もじって使う」ケースが多くあります。こうしたキーワードは、旬に比べて早すぎても遅すぎても効力を持たないので、どのタイミングが旬なのか、雑誌の見出しを見ると答え合わせできます。

もし記者発表会の概要がある程度固まっていれば、ゲストとなるタレントの出演誌や、コンセプトとなる世界観を持つ特集に絞って、バックナンバーから情報を探すこともできます。とにかくジャンルが豊富なので雑誌は困った時に頼れます。

●エスノグラフィー調査→発言・写真・動画などの情報素材を得られる

記者プレゼンの発信内容を強くしていくには、「ファクトデータ」と共に「エピソード紹介」もカギになります。そこでステークホルダーの「発言・写真・動画」などの情報素材を広報方で用意して、見せ場となる進行コンテンツをつくっておきます。

リサーチには「エスノグラフィー」という生活観察型の調査があります。日常や現場の生情報に立ち会い、ありのままの実態情報を把握していく手法です。言葉では聞きなれない感じですが、SNSを日記代わりに観察する手法もこれに当てはまります。

この調査手法では、誰に対して実施するか?がキモになります。ありのままを見ようとしても、「何も出てこなかった」では広報の仕事では使えません。そうならないためには、次のふたつの観点から調査対象者を選定していくことがおすすめです。

●エスノグラフィー調査→発言・写真・動画などの情報素材を得られる

①自分なりの工夫をしている人→模範的な利用シチュエーションを収集

②やるつもりがなくてやった人→基本価値を伝えるエピソードを収集

①自分なりの工夫をしている人→模範的な利用シチュエーションを収集

ひとつめは、「自分なりの工夫をしている人」に話を聴く方法です。ベストユーザーの模範的な利用シチュエーションは、情報素材としてとても映えます。また、そうした人たち数人分のデータを集めてバリエーションで見せるやり方も有効です。

このリサーチ法は、記者発表会だけでなく、メディア取材を受ける時に、お客様訪問をセッティングする時の基準にもなります。単に「よく使ってくれているユーザー」を選定するよりも、見どころを提供してくれる人に依頼する方が"映え"ます。

たとえば、7/28の『ヒルナンデス!』で放送された「出前館」の密着取材では、「小さい子どもがいるお母さん・当日は旦那が外出で自炊はお休み・ファミレスのお子様オムライスを取り寄せ」という、実に模範的なユーザーが登場していました。

ヒルナンデス!7/28火 出前館の密着取材

— 菅原大介|リサーチャー (@diisuket) July 28, 2020

ユーザーリモートインタビュー🎙️

●4人家族→つじ田の濃厚味玉つけ麺

・行列に並ばず名店の味を食べられる

・毎週デリバリーを利用

●母娘客→ココスのお子様オムライス

・週末で夫が外出

・Tポイントが貯まる→送料割引

外出や調理が難しい環境下のニーズ💡 pic.twitter.com/vUHnjszB7A

②やるつもりがなくてやった人→基本価値を伝えるエピソードを収集

ふたつめは、「やるつもりがなくてやった人」に話を聴く方法です。この人たちは、やろうかやるまいか投資判断をさんざん迷った挙句決断した人たちなので、対象となる商品・サービスの根源的な価値がわかる強いエピソードを持っています。

前項で取り上げたベストユーザーのエピソードは、そもそも環境が合致することが前提になります。そこにハマらない人には「関係がない話」になってしまいます。生活必需品・インフラサービス以外の商材では、訴求力にやや限界があります。

これに対して、やるつもりがなくてやった人のエピソードは、選択判断の過程が濃く、興味関心が薄い人も含め、どんな人の心情にもハマる内容を持っています。リクルーティングのハードルは上がりますが、それだけの価値を認められるでしょう。

--------------------------

▼ ④会社概要資料

●ユーザープロファイル調査→ユーザーデータで自社の価値を発信できる

会社概要資料は広報が監修する会社の重要資料です。この資料は、プロダクト・サービスの特徴のほかに、ユーザープロファイル(顧客構成)を入れることが多く、そしてそのデータ集めは広報ディレクションのもとで行われます。

このデータ収集は、社内に点在するデータをまとめるだけの作業ですが、ユーザーの特性を通じた自社の優位性を証明できなければ、資料の付加価値は出ません。つまり、資料がどれだけ活用されるかの鍵は、リサーチ力にあります。

本項では、多くのユーザープロファイル情報で用いられている、「基本属性ファクト、利用実態ファクト、価値観・志向性」それぞれのポイントを見ていきましょう。

●ユーザープロファイル調査→ユーザーデータで自社の価値を発信できる

①基本属性ファクト→属性の意味合いを解釈して伝える

②利用実態ファクト→数値の意味合いを解釈して伝える

③価値観・志向性→優位性を導く項目を考え出す

①基本属性ファクト→属性の意味合いを解釈して伝える

性別・年代・地域・世帯年収などをまとめた基本属性ファクトは、ユーザープロファイルの基本を成します。しかしこれらのデータは、数字の意味合いを、展開するビジネスの業態の文脈に沿って解釈を伝えないと見る人の印象に残せません。

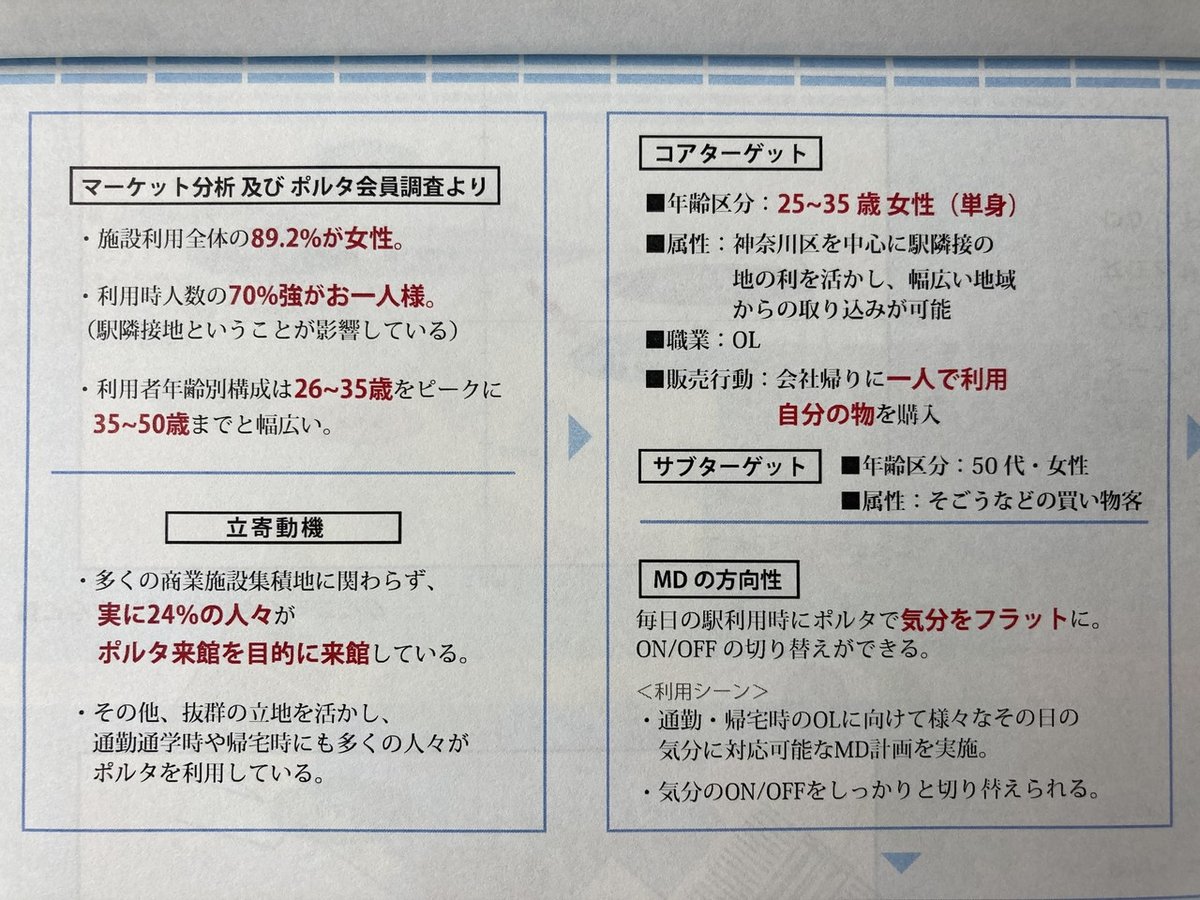

たとえば、横浜駅とそごうを結ぶ地下通路にある商業施設「横浜ポルタ」では、商業活動資料の中で、会員調査結果として、「利用時人数の70%強がお一人様」というデータを掲載しています。これは駅隣接立地もあってかなり強力な値です。

注目したいのは、コアターゲット情報として「会社帰りに一人で利用、自分の物を購入」とある部分です。販売店舗にとって大事なのはこの解釈です。基本属性はPOS・会員カードのデータをただ掲載するのではなく、「解釈」に意味があることを学べる好例です。

②利用実態ファクト→数値の意味合いを解釈して伝える

アクティブ状況や購買力を示す利用実態ファクトは、基本属性ファクト同様、メインコンテンツを担います。このデータを使う時は、数値が高い項目を紹介するだけでなく、数値が消費活動の中で持つ意味合いを含めて伝えることがポイントです。

たとえば、私が資料作成を担当したタイムセールサイトでは、「3日に1回以上閲覧(74%)」=ロイヤルティの高さ、「1ヵ月に1回以上購入(38%)」=購入経験の定着度合い、という具合に、「頻度の数値データが示唆しているもの」を伝えました。

③価値観・志向性→優位性を導く項目を考え出す

「媒体資料」形態の資料では、価値観・志向性のデータを掲載するケースも増えてきています。たとえば音楽配信のサブスク「Spotify」では、「自分は周りより○○な方だ」のようなデータで、サービスユーザーの情報感度と拡散力をアピールしています。

この例は多様な楽曲で多様なシーンに寄り添うサービスモデルと合致しているので良いのですが、ペルソナ的な見せ方を意識してひたすらサービスと無関係のデータを並べるケースも見受けられます。これでは特徴やウリがボケてしまうので注意が必要です。

この点、価値観・志向性データを上手く活用しているのがニュースアプリの「スマートニュース」です。媒体資料では、調査データから「新聞の代わりになる」ことをアピールしており、こういうサービスの優位性を導く強い項目を探すことがポイントです。

--------------------------

▼ ⑤メディアクリッピング

●デスクリサーチ→商材知識を磨くことができる

広報の仕事では、商品企画やセールス同様、自社の商材情報に強くなっていくことが望まれます。ところが、ふだんの業務ではどうしても事業部の動きと分断されているので、広報職でありつつ商材情報に精通していくのは容易ではありません。

そこで取り組みたいのが、業界ニュース・自社掲載ニュースをクリッピングして、社内に周知するメディアクリッピング作業を拡張して、TV・雑誌を自身の教育ツールとしても活用する方法です。番組・媒体情報に強い広報ならではの方法です。

実はこうした「メディアクリッピング」の業務は、調査業務でいうと「デスクリサーチ」(文献収集・資料収集)と呼ばれる業務と近い性質を持っています。ここでは、リサーチャーの私自身が行っている「TV・雑誌の活用法」を紹介します。

●デスクリサーチ→商材知識を磨くことができる

①TV→ブランド単位のファクトをキャッチアップ

②雑誌→カテゴリ・アイテム単位のファクトをキャッチアップ

①TV→ブランド単位のファクトをキャッチアップ

TVメディアはブランド単位でヒット事象を理解するのに最適です。番組では人気のモノ・コト・ヒト(ブランド)の情報を扱い、紹介時には定量+定性セットのデータによく整理されて紹介されているので、予備知識ゼロからでも学べます。

「シューイチ」でカインズの取材ロケ!

— 菅原大介|リサーチャー (@diisuket) November 24, 2019

・グッドデザイン賞グッズ

・キッチングッズ

・キャンプグッズ

・掃除洗濯グッズ

・ルームグッズ

いずれのアイテムもホームセンターMDを進化させたカインズならではのPB群!デジタル戦略の強化が軌道に乗ったら無印やニトリのようなポジションになりそう。 https://t.co/TcmC4aaefm

また、リアルの情報に強いのが特徴です。動きのある絵を撮るためによくロケを行うので、飲食店・旅館・エンタメ・スポーツなど、必然的にサービス業の情報が多く入ってきます。ふだんの仕事がウェブに偏っている人は補正する良い機会です。

飲食のマーケティング担当者におすすめしたいTV番組は、

— 菅原大介|リサーチャー (@diisuket) January 24, 2020

📺『バナナマンのせっかくグルメ!!』(TBS)

📺『出川哲朗の充電させてもらえませんか?』(テレ東)

番組フォーマットは旅番組。でもエリア単位が細かく、

特産品・名物料理・地名・地形とかが一気に頭に入る✌️#マーケットをつくるリサーチ

②雑誌→カテゴリ・アイテム単位のファクトをキャッチアップ

ファッション誌・趣味誌をはじめとする雑誌メディアは、カテゴリ・アイテム単位での商材理解に適しています。もちろんブランド単位の特集もありますが、基本はひとつのテーマに関する品目情報・価格情報を一冊を通じて吸収できます。

with 9月号

— 菅原大介|リサーチャー (@diisuket) August 3, 2020

NEWスタンダード通勤のために今、欲しいものhttps://t.co/cFS8yo16Cw

電車・バス利用が減り

たくさん歩くようになった(67%)

👉きれいめスニーカー

打ち合わせや会議は

画面を通してが増えた(38%)

👉一枚着映えトップス

アンケート→商品訴求のお手本👏#マーケットをつくるリサーチ

また、ターゲットメディアであることから、それぞれのカテゴリ・アイテムに紐づく消費者像の全体もよくわかります。今は物販とサービスを行き来する業態ボーダレスな時代なので、雑誌は担当外の分野にも目を向けるきっかけになります。

『#東京カレンダー』2019年4月号「何もしない週末旅」|「女性のための、週末旅の心得」記事では、「東カレ女子」が女性のための旅行メイクの秘訣を紹介。確実に女性読者を意識した企画と誌面に!男性向けグルメ雑誌を超える展開にワクワク! #マーケティング視点で雑誌を読むhttps://t.co/XyRyC3FJkG

— 菅原大介|リサーチャー (@diisuket) February 23, 2019

━━━━━━━━━━━━━

▼ まとめ

<広報の打席数と打率を上げるリサーチの技術>

①調査リリース

●トレンドランキング調査→商材と社会の橋渡しができる

②TVCM

●タレントバリュー調査→企画案・判断軸を取りまとめられる

●リフトアップ調査→広告宣伝のPDCAサイクルを構築できる

③記者発表会

●キーワード調査→イベントの進行基調をリードできる

●エスノグラフィー調査→発言・写真・動画などの情報素材を得られる

④会社概要資料

●ユーザープロファイル調査→ユーザーデータで自社の価値を発信できる

⑤メディアクリッピング

●デスクリサーチ→商材知識を磨くことができる

--------------------------

調査手法のノウハウをまとめた本を出版しています!

『売れるしくみをつくる マーケットリサーチ大全』(明日香出版社)

--------------------------

アンケート・インタビューをはじめ、各種調査のコツをTwitterでつぶやいています!

(noteや本の感想、嬉しいです)

調査リリース時に広報に喜ばれていること

— 菅原大介|リサーチャー (@diisuket) August 13, 2020

・調査概要をまとめる

・設問回答者数を書く

・設問回答者を条件式と言葉の両方で書く

・結果データを降順のランキングに並べる

・ランキング下位は実数アラートをつける

・肯定・否定意見は足し上げる

・自由回答リストを出す#マーケットをつくるリサーチ

夜も続々と調査相談来てる📩

— 菅原大介|リサーチャー (@diisuket) June 10, 2020

広報向け

宣伝向け

ブランド向け

経営戦略向け

新規事業向け

バイヤー向け

デジマ向け

セールス向け

それぞれに最適な企画立案・成果測定の方法を提案します😎

ほぼすべての仕事を経験してきて良かった~と思える瞬間◎#マーケットをつくるリサーチ

「メレンゲの気持ち」で調査リリースを引用いただいた✌️

— 菅原大介|リサーチャー (@diisuket) September 12, 2020

「沸いてるトピックス」として女性メイクのトレンドを。

メレンゲはVだけじゃなくスタジオも絡むので尺が長め。

「通販サイトを運営する~」と、

いとうあさこさんがコメントを足してくださって感謝🙏

沸いた~🍺w pic.twitter.com/k3bcz27Emi

いいなと思ったら応援しよう!