デジテックフライデー第12回|非エンジニアが挑む社内DX&働き方改革のぶっちゃけトーク

こんにちは!

“Mr.デジテックのしらお“です。

先日、第12回のデジテックフライデーを開催しました。

今回のテーマは「DX(デジタルトランスフォーメーション)」。

正直、DXって言葉は知っていても、どこか“AIを使って何かすごいことをする”みたいなイメージばかり先行していて、「本当のところDXって何をするんだろう?」とモヤモヤしている方も多いのではないでしょうか?

今回は筒井さんをモデレーターに迎え、“目からウロコ”の発見がたくさんあったので、その体験をシェアしていきます。

1.イベントハイライト

(1)DXって何? 〜“AIで何かできない?”ではなく“価値を創造する”ために〜

まず最初に、DXに対する考え方の誤解について話がありました。

“AIを使って何かできるかな?”というテクノロジーありきの発想から入ってしまうと、どうしても本来の目的である「顧客目線で新たな価値を生み出す」という部分が抜け落ちてしまいます。

私も普段は「AIなどのツールを使って何か面白いことをやりたいな」と考えることが多かったのですが、あらためて「実際に誰のどんな課題を解決したいの?」が置き去りになっていたかもしれない…と気づかされました。

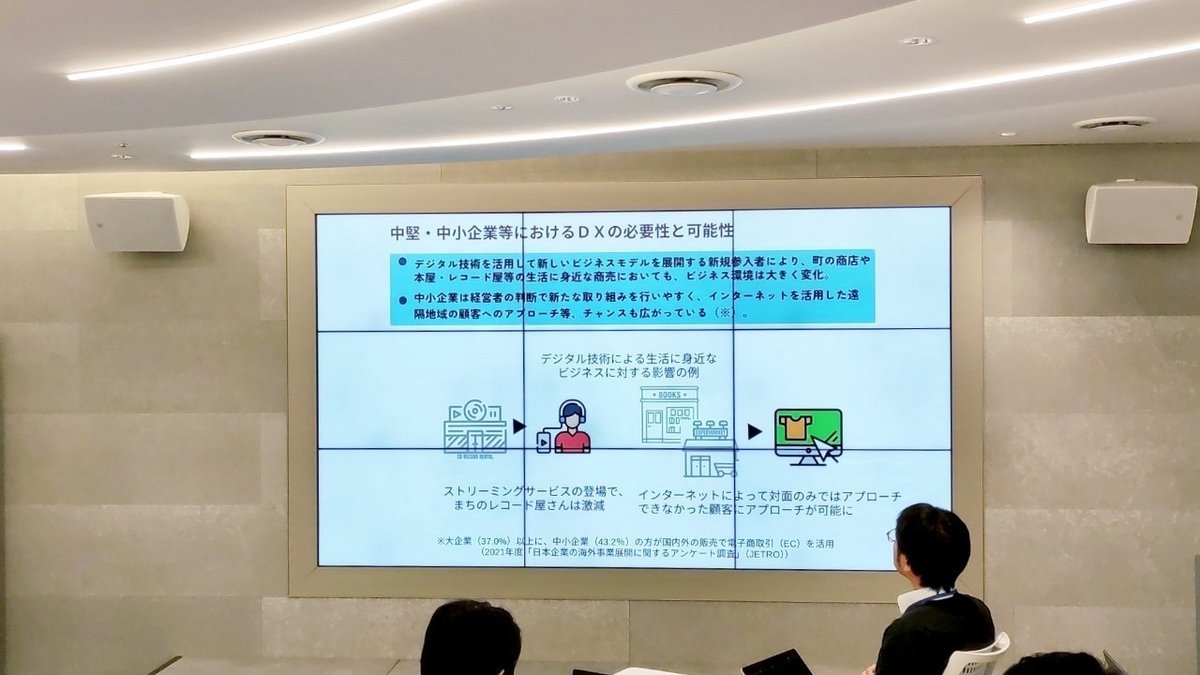

特に中小企業は、経営者の判断がダイレクトに反映されやすく、新しい取組をスピード感をもって進めやすいのだとか。

「えっ、中小企業のほうが大企業よりDXしやすいの?」と意外に思いつつも、現場をすぐ動かせる“身軽さ”は大きな武器になるんだなと感じました。

(2)数値化で作業効率200%UP!?

今回インパクトがあったのは、「身近なものから数値化してみる」というアドバイスです。

ある企業では、日常業務の一部を徹底的に数字で可視化してみたところ、「あれ、こんなにムダがあったの!?」と気づき、結果的に作業効率が200%UPしたという事例が紹介されました。

私もこれを聞いたとき、「数字のチカラってすごい…!」と同時に、ちょっと反省しました。

「なんとなく忙しい」「だいぶ効率上がった気がする」という曖昧な会話をしがちですが、定量的に測るクセをつけると、説得材料になるだけでなく、改善策も見えやすいなと。

これは自分の生活や仕事にもすぐ取り入れられそうなので、私もチャレンジしてみようと思います。

(3)小さく始めればやめる罪悪感もなし

次に盛り上がったのが、「まずは小さく始めることの大切さ」でした。

大きなプロジェクトをいきなり全力で進めると、もし失敗してしまったときに撤退しにくいし、なんとなく“やめる後ろめたさ”が生まれてしまいますよね。

でも最初からプロジェクトを小さく始めておけば、合わなければサッとやめられるし、そこから得た学びを次のステップに活かせる。

“失敗を怖れず挑戦する”という言葉はよく聞きますが、実際には“失敗できる仕組みづくり”こそ大事なんだな、と私自身ハッとさせられました。

(3)正確さvs実利、何のためにやるのか?

「正確さが大事なのはもちろん。でもそれって何のため?」という問いかけも、とても印象的でした。

100%の正確さを追求しすぎるあまり、本来の目的が見えなくなるケースもあるそうです。

たとえば、データ入力を完璧にしようとして膨大な時間をかけすぎると、コストがどんどん膨らんでしまい、「こんなに頑張っているのに成果が出ない…」という事態に陥ることも。

ここで言われていたのは、「間違いをなくすことが必ずしも正しいとは限らない」ということ。

「目的を見失わずに、どこまでの正確さが必要なのかを見極める。」こうした視点がDXを進める上でも欠かせないと学びました。

これは仕事はもちろん、プライベートでも活かせる考え方だなと思います。

(4)大学生からの質問に答えるDXディスカッション

今回のイベントでは、卒業論文制作に際してDXに関する疑問を抱える大学生の参加があったため、急遽予定を変更し、大学生が抱えているDXに関する疑問を社会人の人たちにぶつけるディスカッションを行いました。

大学生ならではの素直な視点に、私も「そっか、世代が違うとこんな捉え方もあるんだ!」と、リアルな疑問をぶつけあう面白さと新鮮な驚きがたくさん。

今後もこういった学生との交流が続き、中間発表会などでアイデアを共有していくと、さらに盛り上がりそうです。

コミュニティの中で若い人の研究や発想が育っていくのは、本当にワクワクします。

私も大学生の頃にこうしたリアルな現場の知見に触れられていたら、もっと早くに視野が広がっていたのかも…なんて思いました。

(5).企業経営は“生き物”だ!変化の3段階「解凍→変化→凍結」

「企業経営を生体にたとえると、現状維持=停止。本当の維持は恒常性なんだ」という話も非常に印象的でした。

ただ同じことをやり続けるのではなく、柔軟に変化していくことこそが、本当の“維持”になるそうです。

さらに、変革のプロセスとして「解凍→変化→凍結」の3段階が紹介されました。

解凍:まずは現状維持をやめ、新しい変化を受け入れる準備をする。

変化:新しい方法を試し、組織や自分に染み込ませる期間。

凍結:変化を定着させ、当たり前の「通常状態」にする。

これは会社だけでなく、自分の習慣を変えたいときや新しいプロジェクトを立ち上げるときにも応用できるなと感じました。

イメージがわきやすいし、ぜひ試してみたいですよね。

2.まとめ:数値化と定量化で“実利”を確かなものに

• 数値化・定量化

漠然とした実感だけでなく、数字に落とし込むことで説得力が増し、改善点が見えてくる。

• 投資は計画的に

大きく始めず、小さく試して、ダメだったら潔くやめる。

• 正しさよりも実利

「なぜやるのか」を見失わないことで、成果につながる力強いDXへ。

DXは単なるデジタル技術の導入ではなく、“新たな価値を生み出す”仕組みづくりそのものだと改めて感じました。

このコミュニティから、地元企業のリアルな声や大学生のフレッシュな発想、そして私たち参加者の知恵やネットワークが掛け合わさって、新しい挑戦が次々と生まれてくるように取組んでいけたらと考えています。

最後まで読んでくださった皆さん、ぜひ“数値化”や“目的の明確化”など、今回のポイントを日々の仕事や生活に取り入れてみてくださいね。

私もさっそく、小さな改善から始めてみようと思います。

3.次回のお知らせ

次回のデジテックフライデーは、1月17日(金)に「システム×デザイン思考と業務改善を語る会 ~[気づき]を[改善のタネ]に変えるには?~」をテーマに開催予定です!

イノベーティブに課題を解決するための思考法で、明日と言わず、帰り道から実践できそうな業務改善のポイントをたっぷり共有しますので、ぜひご参加ください。

詳細はX(旧Twitter)などでお知らせしていきますので、フォローもお忘れなく!

今回もご参加いただき、ありがとうございました。

これからもデジテックフライデーを通じて、皆さんと共に新しい発見や学びを共有し、地域を盛り上げていけることを楽しみにしています!

会員登録はこちらから。