「一人じゃない」からできる再生と選択「ウーマン・トーキング 私たちの選択」を観てまずできることは「考えること」と「話すこと」

先日、この映画を観てきました。

「ウーマン・トーキング 私たちの選択」

あらすじ等はこちら

本年度のアカデミー賞で脚色賞を受賞した映画です。

監督はサラ・ポーリー。私は彼女の作品がどれも大好きで、昨年に

こんな形でnoteに彼女について書きました。そこでも「今作は必ず観てレビューを書く」と宣言していたのですが、幸いにも公開して間もなく観に行くことができました。

あらすじを読んでいただければ分かりますが、現実に起きた非常に辛い出来事を扱った作品なので、観てない方はもちろん、観た方ですらあまりに酷い事に何も言えなくなってしまうかもしれません。

私も事前にあらすじを読んで、心構えをして観に行きました。

そして実際に作品を観ると、より深く、そしてあらすじだけでは考えが至らなかった、より広くこの作品について考えることができたと思います。

観終わったばかりでまだ整理できていない点もあるかもしれませんが、今の私なりに感じた事・考えた事を書いていきたいと思います。

※ここから先は思いっきりネタバレしていますので、結末を知りたくない方はご注意ください。

※この映画は性暴力についての描写があります。鑑賞にはご注意ください。

まず、先にも書きましたがこの映画は性暴力、しかもかなり酷い件を扱った映画なので、「誰にでも観てほしい」とは言えないかもしれません。

ただ、映画内では直接的なレイプのシーンはなく、脚の間にあざがあったり流血しながら目覚めるシーンなどはありますが、暴力描写は非常に抑えているように感じました。観た後にトラウマになるような、人を傷つけるようなシーンはないと思います。

この映画はその暴力を直接描くのではなく、その出来事の後に酷い体験をしてきた女性たちがその後に「これからどうしていくか」を話し合い、「何を選択をするか」からの視点で描いた映画です。

映画はキリスト教コミュニティ「メノナイト」内のレイプ事件の犯人が逮捕された後に、そのコミュニティに属する子供を除く男たち全員が保釈を求めて2日間かけて町へ出かけていくところが起点となります。

その間に、残された女性たちがまず投票を行います。ここで既に驚くのが、彼女たちは教育を受けていないため文字の読み書きができないこと(教育を受けられるのは男性のみ)。なので、3つの選択を描いた絵の下に鉛筆で線を書いて投票するんです。絵を見ながら女性たちが投票していくところから、すでに胸をつかまれるようでした。選択肢は

戦うか

残るか

去るか

この3つのうち「戦う」と「去る」が同等数となったため、選ばれた3つの家の女性たちが話し合って2日間の間にどうするかを話し合いで決めていきます。

映画の大半は女性たちが納屋の中で会話をしていくシーンなので、「絵的にすごく面白いか」と言われると違うかもしれません。かといって工夫がないわけではなく、映像的にもこの映画のテーマに合わせた撮り方をしていると思います。私は

女性たちが話し合いをする納屋にある大きな扉。これを開けたり閉めたり、そこから入ってくる光や外の様子で時間の経過を感じたり、解放と閉鎖を表していたり。この扉が印象的でした。

また映像は、全体的に極力色を排した映像でこの物語が何時代でどこの話なのかをぼやかすような効果があったと思います。

それが映画の重いムードを表してもいますが、どこか美しくて現実の世界ではないような。その中で、納屋の扉から入る光で色がよみがえったり、夜の星が小さいけれどきれいに見えたり。

映画が寓話的になる手助けを映像も果たしていたと思います。

また、音楽はバンジョーかギターのような懐かしい音がシンプルな旋律をなぞっていくようで、とても控えめですが女性たちの悲しみや孤独が鳴り響いているようでした。担当はヒドゥル・グドナドッティル。今、映画音楽界で注目の女性作曲家ですね。

映像も音楽も、美しいですがシンプルにしていることで、女性たちの会話劇に集中できるようになっていると思います。

この映画の大きなのポイントになるのは、この映画がいつの時代なのかがはっきりと分かるシーン。そこで使われる音楽は日本でもお馴染みのモンキーズの「デイドリーム・ビリーバー」。

そしてさらに驚くのが、その曲を流すコミュニティ内を走る車が「2010年の国勢調査のために外に出てください」と拡声器でアナウンスすること。私もはっとしました。映画を観ているとはるか昔の話のように思えてしまうのですが、この事はほんの十数年前に起きた事なのです。

この映画はやはり演技が非常に大事になるので、演じる女優陣も実力派のメンバー。

ルーニー・マーラ、ジェシー・バックリー、クレア・フォイ。

事前に知っている上で鑑賞しましたが、それぞれの女優達が素晴らしい演技を見せています。軸となるルーニー、クレア、ジェシーの三人はそれぞれが役割の演技を最大限にしているのですが、「演技をぶつけている」とか「誰か一人が突出している」というのではなく、「全役者で力を合わせてこの話を語っている」というように私には感じられました。

そして意外にも私が特に心に残ったのは、既に名が知れている女優達の演技よりも若い女の子達の演技です。演技というより存在というべきかもしれません。

この話し合いには10代の少女から年配の女性たちまで、およそ3世代に渡っての話し合いがもたれます。おそらく全員が被害にあっています。10代の子達は話し合いにしっかりと参加するわけではなく、話し合い中もじゃれあって遊んだりしていますが、彼女達も幼いけれど無意識に傷ついている様子や家族を心配する様子などがあります。傷を抱えている女の子たちの姿にも胸が詰まりました。

この映画のナレーションは少女が誰かに語りかけています。

また、この話し合いには男性が一人だけ参加しています。それが文字の読み書きができない女性たちの代わりに書記を務めるオーガスト。

彼は普段は学校で教師をしていますが、一度コミュニティを離れた後に戻ってきた存在であることが分かります。彼は被害にあって妊娠しているオーナと愛し合っていて、話し合いの最中も女性達に寄り添いながら書記を務めていきます。

この映画の凄いところは、成人以上の男たちは彼一人以外出てこないのです。話し合いに参加しているマリチェの夫が保釈金を作るために馬を売るために戻ってきますが、限りなく映すことなく、顔すらよく分かりません。

オーガストの存在は地味ながらもこの映画の中でとても重要で、なぜ彼が女性に対してコミュニティの男性とは違う視点を持てるのか、それはコミュニティから追い出された母親からの教育、そして外に出て違う教育を受けてきたからだと分かります。

演じるベン・ウィショーはとても難しかったと思いますが、素晴らしい演技だったと思います。なにかの賞に選ばれなかったのが少し残念です。

女性たちが自分たちの選択、そしてどう生きていくかについて話し合う時に、権利の話はもちろんですが、私は何よりもその傷ついてきた体験や心の内を語り、間違っていたことを謝り、「これからどうすることが一番良いか」を自分たちで選んでいく過程を丁寧に会話で見せていくところがとても心に残りました。

苦しみにそれぞれ耐えてきた女性たちが自分たちの思いを話し合うことで、新しい生き方に気づいていきます。

この映画を観終わった後に、もちろん男性も性暴力に合う可能性はあるとおもうのですが、女性達の方がまだまだ多く、ある程度の年齢になれば「あったことがない」「心配をしたことがない」という女性の方がもしかしたら少ないのではないか、と改めて考えました。もちろん日本でもです。

私も痴漢にあったことは今までで数回あります。初めてあったのは小学校4年生の時でした。当時、住んでいた団地の屋根付きの小さな自転車置き場です。

幸いにも日常的に思い出したりすることはなく暮らせていますが、夜中に暗い道を一人で歩いていたり、満員電車に乗ったり、知り合って間もない男性と車に乗らなければならない時など、何かしら頭に警戒がよぎります。まだ10代にもならない年齢から。女性ならもう当たり前のことになっていますよね。

実際にそういう状況に陥った時に、振り返るとなぜか自分を責めてしまうのです。相手が悪いはずなのに。映画の中の女性たちも宗教的な「赦し」を「許可」と混同してないか考えたり、これほどまでにひどい目にあっているのに、今までと違う生き方を考えることを「夢想家」と呼んだり。

小さく特殊なコミュニティの話なのに、繰り返される暴力に自分を責め、諦め、許してしまおうとする心の動きは「もしかしたらどの時代でも変わらないのかもしれない」と思いました。

そこから「誰かと話すこと」で起きた出来事、傷ついた心を受け止めて先に進んでいこうとする事が本当に必要なことなのかな、と感じました。

そして今、私は6歳の男の子を育てています。そういった自分の視点で観ると、映画内で思春期の男の子達の表情を映しながら、閉鎖的なコミュニティの教えや価値観しか知らずに育つこと、10代の思春期の無軌道さと危うさ、そして教育の必要性をオーガストが語る場面が印象的でした。

別の場所で別の教育を受けていたら、こんな事件は起こらなかったのか。これから息子も成長していく中で、知らぬ間に何かが息子の中に作られてしまう面があるかもしれません。その時にどうするか。自分自身、心のどこかでずっと自問していきながら一緒に過ごしていきたいな、と思います。

自分の3歳の娘すら暴力を振るわれ、最初は男達と戦って殺そうとまで主張していたサロメは、10代の息子が一緒にコミュニティを出ていく事に不満そうにしていたら、犯行で使われていた牛の睡眠剤をスプレーして連れていきいました。凄いですね。

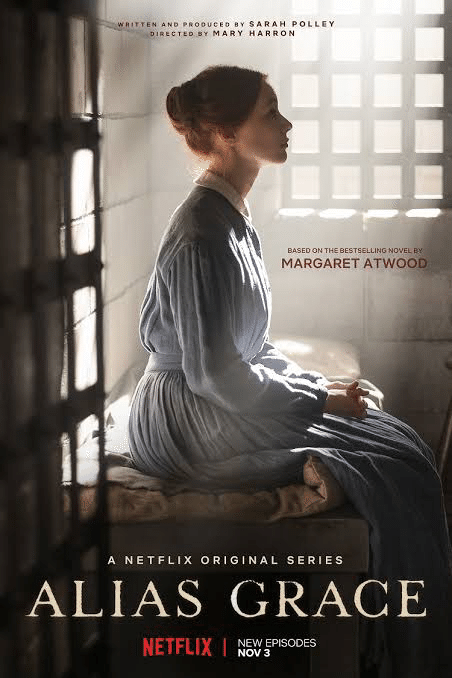

この作品はサラ・ポーリーの出身地、カナダで製作されています。彼女はデビュー作からそのスタンスを保っています。今作は賞レースでも監督賞や作品賞に挙げる声もありましたが、監督作としてはおよそ10年ぶり、その間に

このNetflixのドラマ「またの名をグレイス」でやはり脚本と制作を務めていたことを考えると、監督業と同じくらい脚本を書くことにも力を注いできたのではないかと思います。

脚色賞は本人にとって、とても嬉しかったのではないでしょうか。もちろん監督として優れている彼女だからこその作品ですが、この映画ほど「言葉」が大切な作品もそう多くないと思います。「将来、舞台化もできるのではないか」と思うほど、圧巻の会話劇です。

映画のラストで、ナレーションでずっと語りかけていたオーナのお腹の子に「これはあなたの物語とは違う」と。そこで、この作品が誰のための映画なのかがはっきりと分かります。「これはこれからを生きる子供たちに向けた映画なんだ」と。

私事ですがサラと私は同い年なんです。前作の「物語る私たち」では私自身が抱えていた家族に対する思いと向き合うきっかけをくれました。そして今作は、今私の頭や心の大きな部分を占める息子や子供の未来について、やっぱり考えさせてくれる作品でした。

今作を観て、「『一緒に生きてく』みたいな感覚をくれる監督に出会えて私は幸せだな」と思いました。また次回作が楽しみです!

この映画を鑑賞して、もしくは予告を観ただけでも「重いな~」「キツイな~」と感じるのは当然だと思います。考えることも力を使うし、ましてや感想を語ることもためらわれるかもしれないですね。男性キャラは一人だけだし。

映画の中の会話に気持ちが入っていけないと、「話してるだけでつまんないな」と感じる可能性もあります。

けど、もしこの映画で何かを感じたり考えたり、そしてそれについてどこでもいい、誰にでもいいから話ができたら。それこそがサラが求めていたことではないかと思います。

劇中の彼女達はそれぞれ一人で考えるだけではこの結末にたどり着けなかった、話し合ったからこそたどり着いた結論に意味があります。

私もはっきりとした答えを出したり、感情の整理はずっとつかないかもしれないけど、今思うことを私なりに書いてみました。

「考える」ことも「話す」ことも、大切なことだから。

辛い出来事の話だけど、私はすごく前向きな希望ある作品だと思いました。気になった方はぜひ観てみてください♪

おまけ

この作品は製作がPLAN B。「She Said」も制作していて、どちらを賞レースでプッシュしていくか迷い「ウーマン・トーキング」を選択したとのこと。PLAN B、マジで凄いのよ。

おまけ2

「ウーマン・トーキング」じゃなくて「ウィメン・トーキング」なのよ。複数なのが大事なのよ。。。「物語る私たち」につなげて「物語る女たち」でも良かったんじゃないか?

おまけ3

「ひい〜ぃ」って感じだったな(笑)。でもこの作品のプロデューサーでこの役だからね!