「博士論文が書けない」とはどのような状態か? Part4(Final) 構造を書く編

これまでの振り返り

このシリーズは「博士論文が書けない」をテーマに、その理由を分解して考察するシリーズです。対象とする主たる読者は、経営学分野の大学院博士課程に在籍する大学院生(社会人大学院生含む)ですが、後述するように既に専任教員として職を得ながらも博士論文(以下、見出し以外は博論に省略)を提出できていない人たちなどにも何らかの示唆を提供できるかもしれません。

Part1では、博論が書けないという状態を3つの段階に分解し、それぞれ、①博論計画(プロポーザル)が書けない、②博論を構成する原著論文が書けない、③原著論文はボチボチあつまってきたが、大きな1本の筋にまとめられない、という状態を指摘しました。

その後、Part2では上記①、Part3では上記②について検討してきました。とりわけPart3の記事「博士論文が書けない」とはどのような状態か?Part3(学術論文のパッケージングを考える編)は、必ずしも博論に限定されず、国内学術誌に査読付き論文を通すためのtipsについて言及し、noteやエックス(旧ツイッター)では、結構な反響を頂きました。ありがとうございます。

最終回となる本記事では、③の「原著論文はボチボチあつまってきたが、大きな1本の筋にまとめられない」という状態を考察していきたいと思います。

博士論文を書くということは構造を書くということ

※この見出しは、立教大学の中原淳先生のブログの記事が出典です。筆者も博論執筆までに何度も参考にさせて頂きましたし、大変勉強になりました。筆者オリジナルの見出しではないことを、中原先生への最大限のリスペクトを込めて最初に述べておきます。

博士論文と原著論文の最大の違い

博論を執筆するうえで、原著論文(ここでは学術誌に投稿する論文でレビュー論文以外を指す)との最も大きな違いは何でしょうか。もちろん、両者自体の差分を比較するといくつも挙げられるかもしれません。大きなところでは、シニアエディターの存在やダブルブラインドによるピア・レビューのシステムが挙げられるでしょうか。

もちろんそれはそうなのですが、最も大きな違いは、「許容される問いの大きさ」だと思っています。Part4をご覧頂いている読者の皆様は、すでに1本ないし複数本の査読付き論文の業績はあるが、まだ博論が出せていない(執筆中含む)方々が中心かと思います。それゆえ、ここでは博論との比較対象を修士論文ではなく、学術誌に投稿する原著論文にしたわけです。(想定読者層を踏まえるとほぼ不要かと思いますが)ここで確認しておきたいのは、あらゆる学術論文の鉄則として、1つの論文内では、1つのリサーチクエスチョン(RQ)と1つの結論が結び付けられなければなりません。経営学分野における日本語の学術誌であれば、多くとも20,000字が文字数の上限前後ですから、その紙幅内で、定量分析ないしは事例研究を行って導き出せる大きさの「問い」にRQを調整する必要があります。

構造を書くためには

他方、経営学分野の博論に求められる文字数(ここでは、明示化されているかどうかは問題にしていない)は、日本語の場合、10万字から12万字前後でしょうか。つまり、10万字から12万字かけて取り組む「大きな問い」(以下メジャーRQで統一)」を設定し、それを複数の小さなマイナーRQに分割し、博論の各章で取り組むことになろうかと思います。

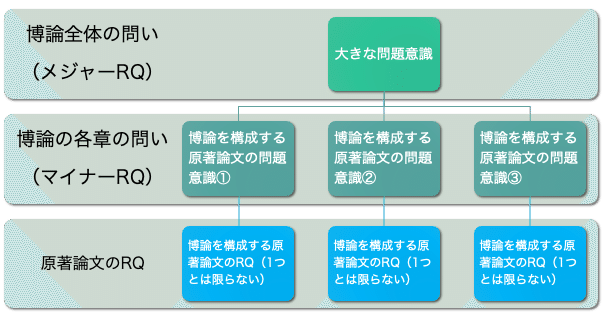

図1はそれを示した概念図です。博論のメジャーRQと、博論の各章を構成するマイナーRQ、そして、博論のベースとなる原著論文の書くRQが下図のように整合性が保たれていなければなりません。

図1を踏まえると、できれば原著論文を書き始める前に博論の構造を設計しておくべきということが示唆されます。もちろん、研究を進めていくうちに明らかになっていくこともたくさんあるでしょうから、その構造を絶対に維持しなければならないわけでもありません。個人的には、どんどんピボットしていっても構わないと思っています。ただし、遅くとも博士課程に入ってから2本目の論文に着手する前に全体の構造を意識すべきでしょう。

なぜ全体の構造を仮決めすることが重要か?

では、なぜ博士論文全体の構造を仮ぎめすることが重要なのでしょうか。Part1でも述べたように、経営学系の博士論文を書くうえでは、原著論文3本(うち何本が査読付きなのかは大学によって異なる)+レビュー論文(もしくは先行研究レビューの章描き下ろし)が条件というのが一般的です。つまり、博士課程では、先行研究レビューの章を除いて3つの研究を順次(ないしは並行して)進めながら博論執筆開始に到達するわけです。

以上を踏まえ、博論の構造を仮ぎめせずに3つの研究を進めるとどうなるのかについて、「RQ間の距離」という考え方を導入して検討してみたいと思います。図1で説明したように、博論では、論文全体を貫く問いである「メジャーRQ」と、博論を構成する各章の「マイナーRQ」がメタレベルで整合している必要があります。こうした状態を実現するうえでは、図2のように、各マイナーRQ(原著論文を執筆している段階では、各論文の問題意識)との間に適度な理論の距離があり、それぞれの問いを博論の中で紡いでいくことで、1つの大きな問い(メジャーRQ)取り組むことが求められます。

もっとも図2は、あくまでも概念的なものなので、「各研究の適度な距離」というのがどの程度なものなのかを具体的に示すことが難しいですし、同じ経営学でもそれぞれの領域によって異なるでしょう。あと、そもそも、図2の概念図自体、賛否があると思います…。

しかし、明らかによくないパターンを同じような概念図で示すことはある程度可能です。それは、図3のように、研究間の距離がいびつなパターン(図左側)や、各研究が似たような議論や結論ばかりで理論的な掘り下げが少ないパターン(図右側)などです。どちらも、事前に博論の構造を意識せず、各研究を進め、論文が揃ってからはじめて博論の構造を意識したという場合に陥りがちなパターンです(ただし、各研究の貢献や質のパワーにより、この構造で博論が通る場合も十分にあり得ます)。

3本揃ってからでは遅い可能性

上記図2や図3は、やや強引にだったかもしれませんが、これらの概念図を用いて私が伝えたかったことは、研究(論文)が3本揃ってから「博論をどうしようか」と考え始めるのだとだと手遅れ(に近い状態)になる可能性があるということです。こうした状態に陥るのを避けるためにも、まずは現時点の状態でいいので、博論の構造を仮ぎめしてしまいましょう。そこから、それぞれの研究が進むにつれてピボットを繰り返していけばよいと思います。お勧めするのは図4のようなアプローチです。

事実私も、D1のゴールデンウィーク前に、博論の章立て案とスケジュールを作成することを指導教員に命じられ(過去の記事でお伝えしたように、私がD1の時に指導教員の先生はサバティカル中でした)、それに基づき黙々と研究を進めていきました。何度かピボットを繰り返しましたし、それなりに試行錯誤を繰り返しもしましたが、幸いにして「どん詰まり」と呼ぶような停滞期はありませんでした。

「構造を書く」ことで得られる成果

最後に、博論を書く、すなわち「構造を書く」ことで得られるであろう成果について簡単に触れておきます。それは、以下の3つに要約されるでしょう。

①メタ視点で自分の研究を見つめる力。

②大きなストーリーを意識しつつ個別のストーリーとして、原著論文にパッケージングする力。

③個別の論文のストーリーを再度大きなストーリーとして組み立てる力。

この3つは、独立しているのではなく連続的なものです。博論の執筆を通じて、これらの力は確実に身につくでしょう。そして、これらの力は、研究書を執筆するうえで必須となるものです。最後がやけに「さらっと」してしまっているのは、この点については、次回の「研究書の執筆から出版までのエトセトラ編」で詳しく言及したいからです。ぜひ楽しみにしていてください。

おわりに

以上がPart4の内容であり、博論が書けないシリーズの最終編でもあります。「博論が書けない」編は、2年くらい前に構想が始まり、そこから色々あって半年前に執筆を開始したのですが、環境変化への適応等の多忙により、思わぬ長期間の連載となってしまいました。

私にとって博論への着手がおぼろげながら見えてきたのが2015年の終わりから2016年の初頭にかけてですから、約8年前のことでしょうか。このシリーズの記事には、その当時では誰からも教えられず、博論を書き終えた後で、自ら振り返って整理した内容をふんだんに盛り込んだつもりです。これから経営学分野で博論を出そうとする国内の大学院生にとって、本シリーズの記事が少しでも役に立てることを願っています。