宮城県の治安は守られるのか? 12月26日 Return of the Demons 魔物の再現

朝日新聞が「宮城県、土葬墓地を検討 インドネシア人材呼び込みのため 知事表明」という記事を掲載しました。

冒頭には次のようにあります。

宮城県は、インドネシアなどイスラム圏の外国人材を労働力として呼び込もうと、土葬できる墓地を県内につくる検討を始めた。イスラム教徒は宗教上の理由で火葬できないが、土葬が可能な墓地は全国で10カ所程度しかなく、切実な問題になってきた。行政主導での設置の動きは珍しいが、ハードルは低くはなさそうだ。

村井嘉浩知事は10月の県議会で質問に答え、「イスラム教団体にヒアリングをし、全国の土葬墓地を調査したうえで、県内での実現に向け検討したい」と述べた。

宮城県は土葬墓地をつくる検討を始めた、それはイスラム教徒労働者を宮城県に呼び込むためである、とのこと。

仙台市民、すなわち、宮城県民である私にとって、これは見逃せないニュースです。なぜなら、イスラム教徒が跋扈する中、小さくなって暮らさなくてはならないと高齢の日本人の宮城県民たちの姿が目に浮かぶからです。

鳴子や蔵王といった美しい温泉地も、仙台市街も彼らが跋扈し、あっという間に薄汚れた廃墟のようなスラム街になりかねません。土葬で埋められた死体腐敗とウイルスが病気を産み、汚水が県民の水資源を汚す未来しか見えません。

県内から秩序が失われ、力の強い移民の制御に県警の力が注がれ、治安は悪化、裁判所は日本人への暴力・強盗・殺人さえも言葉がわからないとか言う訳のわからない理由で「嫌疑不十分」「書類送検に当たらず」とかで無罪放免。治安は悪化するでしょう。

宮城にそんな未来はいらない。日本社会の習慣、しきたりが守れないなら、とっとと帰れ。

そう言いたくなる訳です。

ドラッカーは、『経済人の終わり』において、

ファシズム全体主義へと大衆がなびいてしまう理由に「自由と安全が両立しないならば大衆は安全を選ぶ」と喝破しています。

いわゆる、異民族を社会に流入させ、社会不安を生じさせ、安全を求める大衆に対して、個を捨てて公のために死せよ、と県民が無条件で行政に従うよう、ファシズム全体主義を勧めているのではないか?

そんな疑念すら覚えます。

クリスマス明けの今日26日木曜日。 #ドラッカー365の金言 テキストは、ドラッカー処女作『 #経済人の終わり 』3章 悪魔の再来 1972年に発刊されたドラッカー全集第1巻では62ページより 初版1939年(日本では1963年発刊)。

若きドラッカーが直面していた時代の課題と、100年後の現在、リーマンショック以降の不況、東日本大震災、疫病パンデミック、ロシアの侵攻と次々に起こる事態に、全体主義国が再び勢力を強めつつある現状が似ているのではないか、という懸念が持ち上がっています。

台湾有事、尖閣有事、北朝鮮ミサイル、竹島侵略、戻らぬ北方領土などわが国を取り巻く周辺には、全体主義国家が取り巻いており、彼らがいよいよ侵攻してくるんではないか、という不安が年々増大しているのです。

ファシズム全体主義はなぜ生まれたか。経済のために生き、経済のために死ぬという経済至上主義からの脱却を説く本書は、時の大英帝国宰相ウィンストン・チャーチルの激賞を得た。本書で浮き彫りにした社会問題の多くは、世紀をまたいで今なお、未解決のままである。ドラッカー29歳のときの処女作であり、偉大なる思想の原点となった歴史的名著。

ドラッカーと現代日本:自由と安全のジレンマ

ドラッカーの『経済人の終わり』における、自由と安全の選択に関する洞察は、現代日本の状況を照らし出す上で非常に示唆的です。特に、コロナ禍、震災、経済不況、そして社会の不安定感を煽るような政治状況下において、人々が自由よりも安全を求める傾向が強まっているように見えます。

ドラッカーの洞察と現代日本の状況

自由と安全のトレードオフ: ドラッカーは、人々が自由よりも安全を選ぶ可能性を指摘しましたが、これは現代日本においても現実のものとなっています。コロナ禍における行動制限や、災害時の避難指示など、個人の自由が制限される代わりに、安全が確保されるという状況は、この点を如実に示しています。

大衆の心理: 不安な時代には、人々は明確な答えや安定を求めがちです。政府が提供する安全保障や秩序は、そのような不安な心理に訴えかけることで、人々の支持を得やすいものです。

リーダーシップの重要性: ドラッカーは、リーダーが人々の不安を解消し、未来へのビジョンを示すことの重要性を強調しました。しかし、現代の政治家は、短期的な利益や支持率を優先し、長期的なビジョンを示すことができていないように見えます。

日本政府のやり方に対する批判と考察

コロナ禍における対応: コロナ禍における政府の対応は、自由と安全のバランスをどのように取るべきかという問題を突きつけました。当初は、感染拡大防止のために厳しい行動制限が課されましたが、その後、経済活動の再開と感染防止の両立が求められるようになりました。

震災後の復興: 東日本大震災以降、政府は復興に向けて様々な政策を打ち出しましたが、その過程で、住民の自由な意思決定が制限されるケースも少なくありませんでした。

経済不況への対応: 経済不況下では、政府は雇用創出や企業支援策を講じますが、その一方で、財政赤字の拡大や規制緩和といった政策も進められます。

移民政策: 移民政策は、少子高齢化や労働力不足といった問題に対する一つの解決策として注目されていますが、同時に、治安悪化や文化の多様化といった問題も懸念されています。

これらの政策は、いずれも自由と安全のバランスをどのように取るべきかという難しい問題を含んでいます。政府は、国民の安全を確保しつつ、同時に、個人の自由を尊重し、多様な価値観を受け入れることができるような社会を目指すべきです。

まとめ

ドラッカーの洞察は、現代日本が直面している問題の根源を深く理解する上で非常に役立ちます。自由と安全は、一見相反する概念のように思われますが、両者をバランス良く実現することが、より良い社会を築くために不可欠です。政府は、国民の不安を解消し、未来へのビジョンを示すことで、人々の信頼を取り戻し、より良い社会の実現に向けて取り組むべきです。

今日のテーマ:

#Return_of_the_Demons

#魔物の再現

今日の金言:

#自由と安全が両立しないならば大衆は安全を選ぶ 。

今日のACTION POINT:

#ときとして社会はなぜ全体主義を選択するかを考えてください 。

危機的な状況下で、人々が求める価値観

コロナ禍、震災、経済不況といった危機的な状況下で、人々が求める価値観は、状況や個人によって大きく異なり、一概に述べることは困難です。しかし、一般的に以下の4つの価値観が求められる傾向にあると言えるでしょう。

1. 安全と安定:

健康: まず第一に、自分自身の健康や家族の健康を重視するようになります。

経済的な安定: 仕事の安定や収入の確保は、生活の基盤として非常に重要になります。

物理的な安全: 災害や感染症から身を守るための安全な環境を求めます。

2. コミュニティとつながり:

人間関係: 孤立感を防ぎ、共感やサポートを得られるような人間関係を築きたいという欲求が高まります。

地域社会への貢献: 互いに助け合い、地域社会を支え合うことの大切さを認識します。

多様性への理解: 異なる価値観を持つ人々との共存の重要性を理解し、多様性を認め合うようになります。

3. 経験と成長:

新しい学び: 危機を乗り越えるために、新しい知識やスキルを習得したいという意欲が高まります。

自己成長: 危機をきっかけに、自己を深く見つめ直し、成長したいという願望が生まれます。

人生の意味: 人生における価値観を見直し、より豊かな人生を送りたいという思いが強くなります。

4. 持続可能性:

環境問題: 環境問題に対する意識が高まり、持続可能な社会の実現を求めるようになります。

社会貢献: 社会全体の課題解決に貢献したいという意識が強まります。

未来への希望: 未来に対して希望を持ち、より良い社会を築きたいという願いを抱きます。

これらの価値観が求められる背景には、以下のような心理的な要因が考えられます。

不安と不確実性の増大: 危機的な状況下では、未来に対する不安や不確実性が高まり、安定を求める傾向が強まります。

自己防衛本能: 危機から身を守るために、自分自身や家族を守るという本能的な行動が優先されます。

共感と連帯: 困難な状況を乗り越えるためには、互いに助け合い、連帯することが重要だと認識されます。

意味の探求: 危機的な状況下では、人生の意味や価値について深く考えるようになり、自己成長の機会と捉える人もいます。

しかし、これらの価値観は、人々の置かれた状況や個人的な価値観によって大きく異なってきます。 例えば、若い世代は、社会貢献や自己実現といった価値観を重視する傾向がある一方で、高齢者は、健康や経済的な安定を重視する傾向があります。

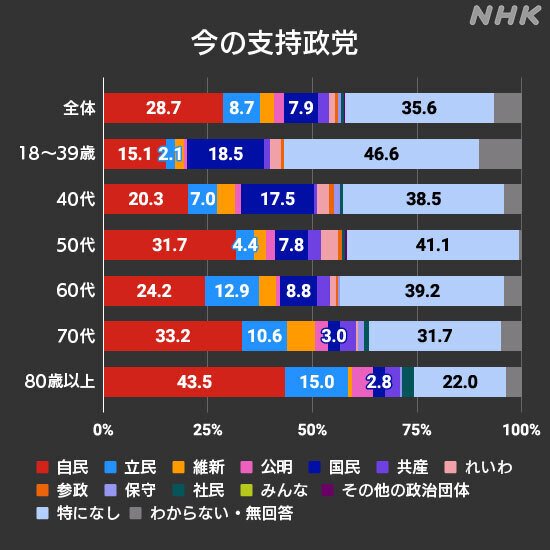

2024年10月の衆議院選では、少子高齢化社会がますます進むにつれて、補助金という名の税金を弱者支援というお題目で、健康や経済的安定重視の高齢者や外国人へと配ろうとしているから、103万円の壁廃止反対、現在の高齢者向けへのバラマキ政策を行なっている自公立民共産党らの政権で、これ以上の負担は耐えられない、と反対し、「手取りを増やそう」「103万→178万へ」と税控除とガソリン減税を訴えているのが若年層からの支持が高い国民民主党・維新という勢力図になりつつあることが見えてきました。

今月に行われたNHKの世論調査でも、それは明らかです。

Under40代、

と

Over40代で

くっきりはっきり分かれ始めました。

高齢富裕独身貴族の代表格、上野千鶴子は、

私たち団塊の世代は物わかりのよい老人にはなりません。暮らしを管理されたくない、老人ホームに入りたくない、子どもだましのレクリエーションやおためごかしの作業はやりたくない、他者に自分のことを決めてほしくない、これが私たちです。上の世代のように家族の言いなりにはなりません。

こう発言が報じられたことで、ふざけんな、自分の都合ばかり言ってと主に若手から批判を受けています。

わが国が迎えつつある、危機的な状況下において、このような発言をする老人への介護は諦め、いっそのことファシズム全体主義へと移行させてしまって、シベリア送りならぬ網走送りにでもしたら、と怒りすら覚えます。

かつての老人は、村の将来を案ずるあまり、自らを犠牲にしたり、産業誘致に尽力するなど、汗を流して、子々孫々のために知恵と人脈を生かしたものです。そのような人物と比べると、上野は己の利得のみ私欲しか考えない、いかにも小人です。戦後のGHQ教育は、日本を破壊するために行われたと伝わる訳ですが、彼ら団塊世代の生き様を知ると、その醜悪さにがっかりさせられます。

団塊世代的な考え方が社会から消えるまではまだまだ時間がかかるかも知れませんが、それが無くなった時に、はじめて、再びわが国は甦るのかも知れません。

ということで、今日もありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!