2024年版:新築分譲マンションのカスタマージャーニー解析!

昨今、不動産市場は大きく変化しています。特に新築分譲マンション購入プロセスは、テクノロジーの進化や消費者行動の変化によって大きく変貌しています。

今回の記事では、我々独自の調査活動「NEW COMMUNICATION PROJECT」の成果をまとめ、2024年1月に投稿した「新築分譲マンション購入プロセスの変化について」の内容を基に、現状のカスタマージャーニーを作成し、さらに紐解いていきます。

現在の新築分譲マンション購入プロセスのジャーニー

まず、こちらは我々の独自リサーチをもとに作成した、現在の新築分譲マンション購入プロセスのジャーニーです。

各ステージごとに見ていきましょう。

ステージ①:住宅購入への興味&認知

新築分譲マンション購入を検討し始めた理由を尋ねたところ、「家賃がもったいない」「年齢的に買い時」「自分の資産を持ちたい」「暮らし方を変えたい」といった将来を見据えた購入理由が多く挙げられました。これは、「部屋が狭くなった」「部屋数が足りなくなった」といった現状の不満や解決策を求める理由よりも多い結果となっています。

次に、物件認知の際に利用した媒体について聞いたところ、「WEB広告」「ポータルサイト」などのWEBメディアが予想通り上位にランクイン。一方、意外な結果として「チラシ」の認知度が高かったことが挙げられます。特に、高齢者層では、「WEB広告」「不動産ポータルサイト」に劣らず、チラシによる認知が高まる傾向が確認されました。

逆に、20代・30代では「SNS投稿」の認知度が他の世代に比べて顕著に高く、特に「インスタグラム」や「YouTube」は、「チラシ」「WEB広告」「ポータルサイト」と同様に高い認知効果を持っていることが分かりました。

ステージ②:検討・情報収集

物件情報の収集プロセスは、「公式情報メディア」から始まり、「非公式情報メディア」へと進み、最後に「問い合わせ」をすることが一般的な順番となっているみたいです。

興味を持った物件の情報を収集する際は、まず公式情報が掲載されている物件ホームページで確認します。ここで最も重要視される情報は「間取りや広さ」と「物件価格」です。しかし、高年収層では「教育環境」や「事業主や施工会社」についての情報を、他の年収層よりも積極的に求める傾向があります。

物件サイトで必要な情報が見つからない場合は、非公式情報メディアを利用します。これには、SNS上での自称住宅評論家の投稿(YouTubeやInstagram)や、購入検討者や契約者が情報交換を行っているコミュニティサイトが含まれます。例えば、既に販売センターを訪れたYouTuberが物件価格を公開していたり、ブログで自己評価を公表することで、来場せずとも物件情報が手に入る状況にあります。

それでも必要な情報が得られない場合は、販売スタッフに問い合わせます。特に、オンライン接客は20代・30代から高い評価を受けています。

また、検討者たちは新築マンションだけでなく、戸建てや中古マンション、リノベーション物件など他の住宅選択肢も同時に検討していることを忘れてはいけません。そのため、このステージでは新築分譲マンションの価値や優位性を訴求することが特に重要になります。

来場前接客の不満

このステージでは、「販売センター来場前の接客で不満だった点」についても調査をしました。接客方法ごとの不満点をまとめてみます。

◆電話接客での不満点

・細かいニュアンスが伝わりにくかった。

・電話が録音されていると感じ、話しにくかった。

◆資料請求での不満点

・CGパースやイラストだけでは具体的なイメージがわかない。

過剰に描かれている感じがする。

・提供された資料のイメージと実物が異なっていた。

・探していた情報が資料に掲載されていなかった。

◆メールやメルマガでの不満点

・配信される内容を見逃すことが多かった。

・不要な情報ばかりで役に立たなかった。

◆オンライン接客での不満点

・VRやイメージ画像が多用され、実物のリアリティを感じられなかった。

・聞きたいことをうまく伝えられず、不満を感じた。

・対面でのやり取りに比べて伝えられるニュアンスや情報量に限りがあった。

・モデルルームをバーチャル内覧できるサービスを望んでいた

このリサーチ結果からは、物件ホームページでは提供されないリアリティのある体験や、顧客が求める情報を伝えることの重要性、そして顧客が不安や疑問を伝えやすい環境の整備が必要であることを示しています。つまり、これらの意見からは、「販売センター来場前」「来場時」「来場後」という各ステージの役割を再構築する必要があることが示唆されています。

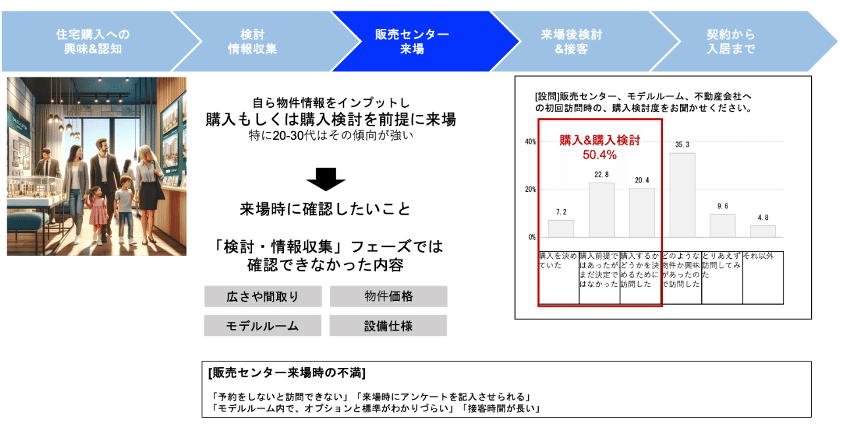

ステージ③:販売センター来場

このステージでの発見は、販売センターに来場する検討者の約半数が購入意志を持っている、あるいは購入を前提に来場しているということです。ステージ②「検討・情報収集」で明らかになった通り、検討者は事前にさまざまな手段で物件情報を収集し、来場前に購入の決意を固めています。そのため、来場時の主な目的は、事前に得られなかった情報を入手し、特に購入可能な間取りや価格を確認すること、そしてモデルルームで設備や仕様、品質をチェックすることにあります。

さらに、このステージで行われた「販売センター来場時の不満点」に関するアンケートでは、「予約なしでは訪問できない」「来場時にアンケート記入を求められる」「モデルルームの仕様で標準装備とオプションの区別が不明確」「接客時間が長すぎる」という意見が寄せられました。

ステージ④:来場後検討&接客

販売センター来場後、ほとんどの検討者たちは家族以外には購入に向けた相談はしないということがわかりました。彼らは個人または家族内で購入に向けた検討を進め、必要な情報収集を自分たちで行う傾向があります。これは、周囲に住宅購入経験者が少ない、または住宅購入について相談しにくいという理由によるものと推測されます。

一方で、20代では「販売スタッフ」との相談や「SNSやコミュニティサイトでの質問」を通じた情報収集が活発に行われています。これは、自身の判断に自信が持てない、または判断材料が不足しているため、他者の意見を求める傾向があると考えられます。

ステージ⑤:契約から入居まで

契約後、入居を控える契約者には期待と同時にいくつかの不安があります。特に「間取りの使い勝手」「ローン返済」、そして「他の入居者とのコミュニケーション」に関する心配が目立ちます。

年齢別に詳しく見てみると、30代と40代では「他の入居者とのコミュニケーションへの不安」が特に強く、世帯数別では家族が多いほど「生活環境や子育ての不安」が増加する傾向にあります。

これらの不安の背景には、多くの購入者がマンション購入を初めて経験していること、建物が完成前で実物を確認できない状態で契約していること、さらに将来の収入に対する心配があると考えられます。

今後の対策と検討事項

改めて、上記↑で現在の新築分譲マンションのカスタマージャーニーを掲載しましたが、これを更に効率的かつ効果的に改善し、優れた顧客体験を提供していくためには、ピンク色で示した「今後の対策と検討事項」について詳しく掘り下げていくことが必要だと考えています。

具体的にはデジタルツールの活用、顧客サポートの強化、情報提供の透明性の向上など、顧客のニーズに応じた多様なアプローチを提案し、最終的な購入意欲の向上を目指していきたいと思います。

お問い合わせ先

このレポートは、新築分譲マンションの開発・販売を行うデベロッパーの皆様が販売戦略を見直す際の参考資料として役立てていただくことを目的として作成しました。リサーチ結果にご興味をお持ちの方は、以下の問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

株式会社DGコミュニケーションズ

ソリューション本部 ソリューション第一部 コミュニケーションチーム

桃井正義・熊谷恵実

Mail: dgc-consulting@dg-c.co.jp