肥後芍薬展@塚原歴史民族資料館

こんにちは。そろそろ肥後六花の一つ、肥後芍薬が開花する頃だと思い毎日ネットでチェックしていたところ、熊本市南区の塚原歴史民族資料館で5/4, 5/5に肥後芍薬展が開催されるという情報をキャッチしましたので早速行って来ました❣️花は掌くらい大きくて、色は桃・白・赤の3系統を基調として品種毎に濃淡が多彩でとても綺麗でしたので、写真でご紹介しますね。塚原歴史民族資料館は、国指定史跡・塚原古墳群の一角にあります。塚原古墳群も貴重な史跡ですので、こちらも併せてご紹介したいと思います♪

肥後六花と肥後芍薬について

まず最初に、肥後六花と肥後芍薬の説明をさせて頂きます。肥後六花(ひごろっか)は、肥後椿(ひごつばき)、肥後芍薬(ひごしゃくやく)、肥後花菖蒲(ひごはなしょうぶ)、肥後朝顔(ひごあさがお)、肥後菊(ひごぎく)、肥後山茶花(ひごさざんか)の6種の花の総称になります。

【肥後六花について】

肥後六花の歴史は古く、いまから250年ほど前の、江戸時代までさかのぼります。熊本藩のお殿様、六代藩主・細川重賢公が、家臣(武士たち)の精神修養に園芸を奨励したことに始まったといわれています。

六花に共通する特徴としては、「端正な一重咲きで優美な花芯、清らかな色」 であることです。

「花連」と称する肥後六花それぞれの保存団体の厳しい規律と武士の誇りのもと、苗と種は「門外不出」の宝として厳しく守り継がれてきています。肥後六花の栽培方法や鑑賞方法は、それぞれに独自の作法が伝わっています。「肥後六花」は、先人たちが守り伝えた美と修練の結晶です。季節ごとに美しく咲き誇る花々からは、昔の人たちの思いを感じることができます。

【肥後芍薬について】

宝暦年間に薬草として藩滋園に植えられた。肥後六花の中では最も早くに始まったものと言われており、藩士中瀬助之進(白蝶)が芍薬の品種改良を進め、1778年(安永7年)から1793年(寛政5年)にかけて書いたものをまとめた「芍薬花品評論」を1795年(寛政7年)に著した。これによって肥後芍薬の栽培法・鑑賞法などが確立した。品種数は、1793年(寛政5年)頃に100余り、明治末期に500余りもあったが、その後第二次世界大戦で多くの品種が滅んだ。

今回は先に塚原古墳群をご紹介し、その後、歴史民族資料館内展示室の肥後芍薬展(切り花)の写真を掲載します。古墳にご興味の無い方は、目次から肥後芍薬展に飛んで頂ければと思います。

国指定史跡・塚原古墳群

塚原古墳群についての解説です↓ 現地解説板から引用します。

塚原古墳群は、規模、古墳数とも全国最大級の古墳群で、紀元4世紀から6世紀にかけて築かれました。江戸時代の『古今肥後見聞雑記』などに、「塚原村ニ九十九塚有リ・・・」と書かれ、その存在は古くから知られていたようです。

昭和47年から始まった九州縦貫自動車道建設に伴う事前調査で、予想以上の102基の古墳が発見され、日本で最初の高速道の上に残された古墳群として全国に知られるようになりました。最終的には500基もの古墳がこの台地に埋もれています。

方形周溝墓に始まり、円墳、方墳、前方後円墳へと続く古代墓制の変遷を同じ台地で見られます。また、九州最大級の家形石棺や肥後型横穴式石室など、埋葬施設も多様で、7種類にもおよびます。

出土品は土器を中心に、直刀、剣、鏃、鎧などの武具、管玉、勾玉、耳環の装飾具類、鉄製馬具などが見られます。中央アジアの遊牧民が使用する皮袋を模した皮袋形土器、朝鮮半島で焼いたと思われる高杯など、珍しいものもあります。

古代300年以上に渡って使用されていた広域集団墓地って感じでしょうか。また、発掘された石棺や石製表飾の中には、九州の西海岸に集中して見られるものもあり、当時九州最大の豪族だった筑紫国造磐井とのつながりが強く感じられるそうです。古代最大の反乱、磐井の乱には、塚原古墳の主たちもきっと参加したのでしょうね💡

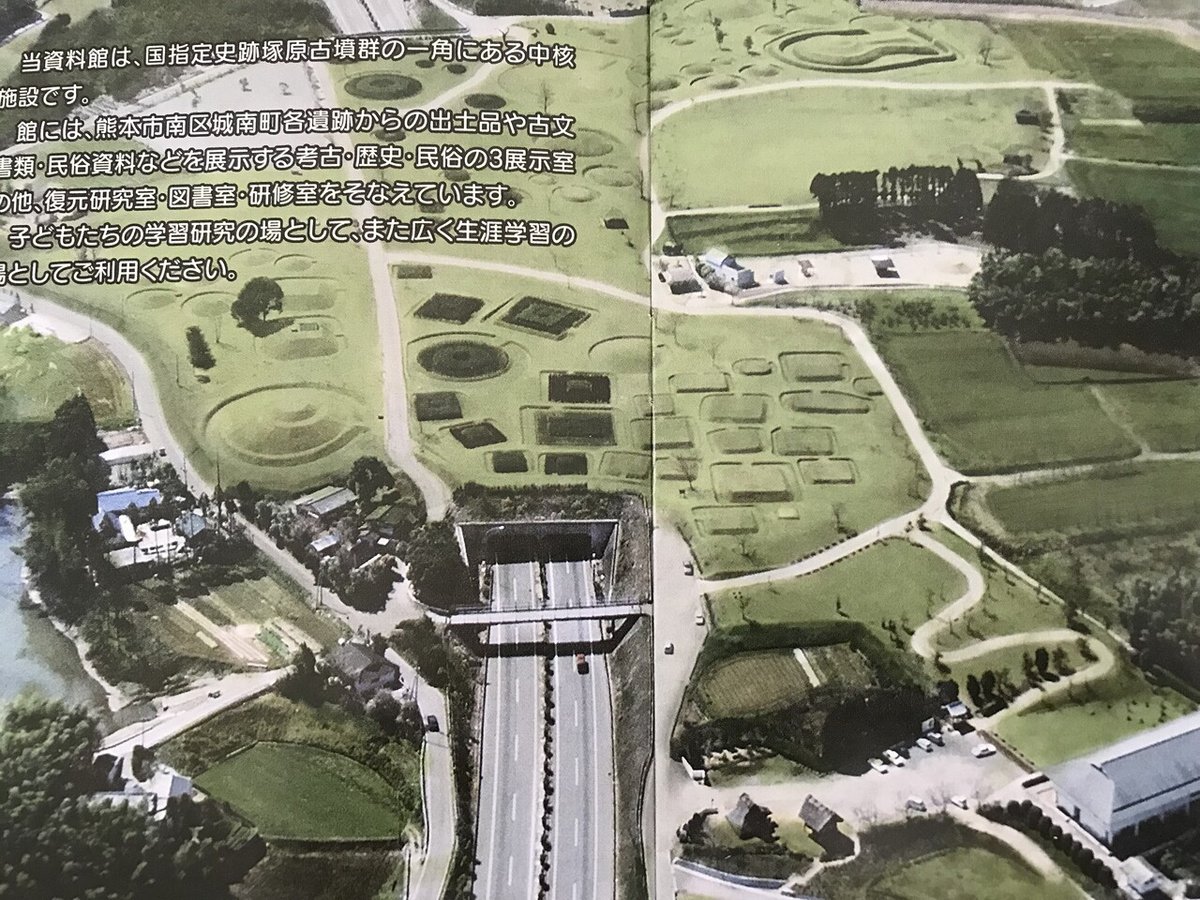

言葉では塚原古墳群の規模感が分かりにくいため資料館から頂いたパンフレットの航空写真を載せます↓(右下の建物が歴史民族資料館です。)

広大な敷地に色々な形の古墳がひしめき合うように造られているのが良くわかりますね😆遺跡を保存する為に、九州自動車道は遺跡の下にトンネルで通してあります。

それではこれから年代が古い順に、いくつか特徴的な古墳をご紹介していきたいと思います👟

方形周溝墓群

大円墳

三段塚古墳

丸山2号墳

小円墳

花見塚古墳

肥後芍薬展

大変お待たせしました!これから塚原歴史民族資料館内に展示されている切り花の肥後芍薬を見に行きましょう👟

そしてこちらが切り花の肥後芍薬が展示されている会場です↓ 一年でこの2日間だけの開催です✨

芍薬の香りが部屋に立ち込めています。芍薬の香りって、一般的な花のような甘い香りじゃなくって、薬草のような香りなんですね💡癖になりそうな香りで、私好きです〜😊それでは今回も、いくつかの品種を写真で紹介していきたいと思います♪

想夫恋(そうふれん)

桜川(さくらがわ)

深山雪(みやまのゆき)

万歳楽(ばんざいらく)

環城楽(げんじょうらく)

雪曙(ゆきあけぼの)

朝霧(あさぎり)

展示されている品種のうち、写真映えする7品種をご紹介しましたが、皆さんはどの花が印象に残りましたか?私は一番最初の「想夫恋」がいいなと思いました。淡い色といい、ネーミングといい、可憐で素敵です〜✨肥後芍薬、花は掌くらい大きくて花弁も華やかですが、色合いが繊細で質感も柔らかいからか、派手さや華美な感じはなく、凛として涼やかです。甘くない香りも素敵です笑「立てば芍薬、座れば牡丹」といいますが、東洋の美しさを体現しているような花だなぁ、と感じました。

あとがき

肥後芍薬展は、前回肥後椿展の記事でご紹介した水前寺成趣園でも5/5から開催されていますが、なるべく別の熊本の史跡もご紹介したいと思い、今回は塚原古墳公園内の資料館の展示会場にしました。塚原古墳群、私は今回初めて訪れましたが、古墳時代の各時期の古墳が集積したこのような史跡が熊本にある事に驚きました😵この時代についてはあまり文字で残っていないので詳細が分からず残念です。もしかしたら熊本のこの地域に、古墳時代300年に渡って繁栄した一大勢力があったかもしれないと思うとロマンを感じます✨

次回の肥後六花展は肥後花菖蒲です。開花は例年5月下旬〜6月ということなので、逃さないようにチェックして、また素敵な史跡とともにご紹介できればと思います∩^ω^∩

最後までお読み頂き、ありがとうございました😊

【参考HP】

アクセス情報もこちらから↓

熊本県HP 熊本の貴重な宝「肥後六花」

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/64400.pdf

【引用資料】

出水神社発行 肥後六花リーフレット